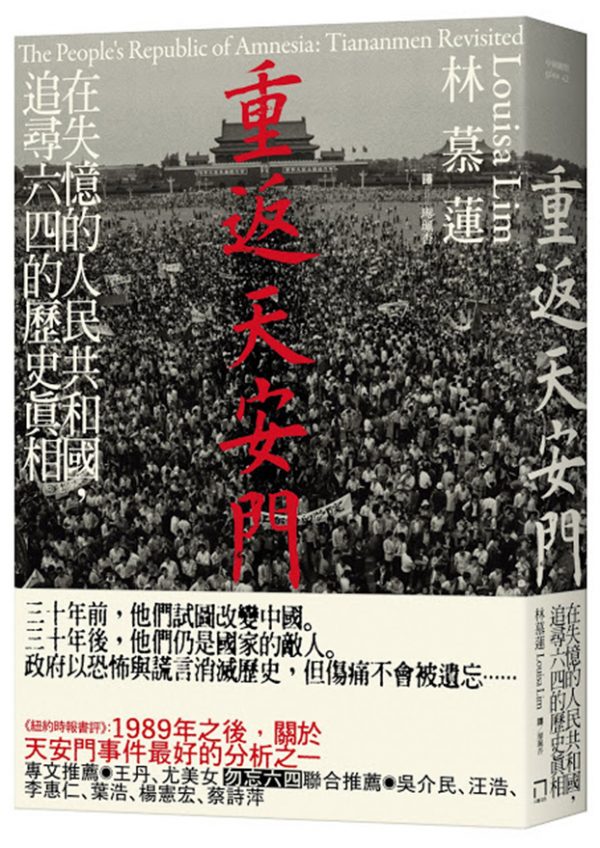

——林慕莲《重返天安门》

写一本关于六四的书有多难

再一次与林慕莲见面,是在台北慕哲咖啡馆举办的《重返天安门》新书发表会上。我们上一次的见面是十多年前在警察如影随形的北京,林慕莲采访我,便衣警察在一旁毫不掩饰地监听,试图给我们施加心理压力,让我们的表达“点到为止”。这是在北京的西方记者和接受采访的异议人士的生活常态,我们需要有良好的心理素质,才能假装这些肆无忌惮的警察像空气一样对我们无害。

如今,在台北市中心这间拥挤闷热却无比自由的咖啡馆,我们终于可以畅所欲言了。在华人世界,唯有台湾可以出版此类六四题材的书籍。二零一五年,香港铜锣湾书店系列绑架案之后,香港的出版业尤其是政治类书籍的出版全面崩坏。早在六四屠杀二十五周年之时,《重返天安门》一书的英文版就由牛津大学出版社推出,牛津大学出版社在香港有中文出版的分支机构,但中文版被冷冻五年之久,出版之日遥遥无期。林慕莲说,她本人对中文版的看重超过英文版,因为最应当了解这段历史的应当是中国人。最终,中文版得以在台湾出版,台湾有理由为之而骄傲。

讨论六四问题,对于生在共产党统治下的中国而言,是一件相当危险的事情,更不用说写一本关于六四的书。很多中国作家为此付出沉重代价,比如廖亦武曾因为复制几百份长诗《大屠杀》在朋友圈中传播,而被捕入狱、备受酷刑折磨,最终流亡德国。即便对于一位持澳大利亚护照的外国记者来说,写作关于六四的书,仍然不是轻而易举的选择。林慕莲在新书发表会上坦承,在写作这本书时,她的孩子与家人都生活在中国——她的女儿刚好跟我的儿子一样大,都出生于二零零八年。为了家人的安危,她也曾犹豫再三、欲语还休,但她坚信,“历史事实不应该被挟持,服从与共犯的界线已经变得微乎其微”,所以还是冒着危险开始这本书的采访和写作,开始这项“在失忆的人民共和国,追寻六四的历史真相”的事业,用苏俄异议作家索尔仁尼琴的话来说,这是“牛犊顶橡树”;用鲁迅的话来说,就是“绝望的反抗”或者“反抗绝望”。

在警察国家的首都,在“数字极权主义”肆虐的共产党统治中心北京,外国记者的身份本身就具有危险的颠覆性。林慕莲知道,一切都必须小心翼翼、谨言慎行。她告诉牛津出版社的编辑,在书稿完成之前,他们不能在电子邮件或电话中讨论这件事——这本书的写作和编辑工作,脱离了西方出版界的惯例,她最终完成的书稿,跟最初跟编辑讨论的内容已然大相径庭,她反倒摆脱了编辑的束缚,享有了“百分之百的写作自由”。当然,为了防范中共的干扰,她使用一台“从不上网”的笔记本电脑写作,书稿存放在卧室的保险箱内。包括若干受访者在内,几乎没有人知道她在写这本书。

发生在成都的锦江宾馆屠杀

《重返天安门》一书中最重要或最独特的部分,是关于四川成都的镇压情况。长期以来,关于六四屠杀的叙述都集中在北京,“天安门”这个词语本身就是帝都北京的象征。这种对北京的高度关注,是政治、经济、文化的中央集权模式的延伸——北京膨胀得吞噬掉北京之外全部的中国,让人以为唯有北京才值得被书写、被记录。

然而,虽然八九民运主要在北京天安门广场发生,但中国各大城市先后都爆发了游行、示威、静坐、绝食,最后都遭到当局的残酷镇压。纵观全中国,参与人数之多、持续时间之长、民众与军警冲突之剧烈的城市,仅次于北京的就是成都。所谓“天下未乱蜀先乱,天下已治蜀未治”,四川人在历史上以有“反骨”著称,历代反抗中央暴政的四川勇士前赴后继、不绝如缕。当年,上街游行抗议的成都学生和市民有数十万人,他们模仿北京的学生和市民,占据了市中心的天府广场,高峰时有一千七百名学生参与绝食。

林慕莲寻访那时在成都当地的美国外交官、留学生、教师、商人,取得美国前不久解密的外交电报,并获得一份由中共老党员撰写、秘密带出国的报告,又翻查中国的政府年鉴及官方出版的《成都暴乱始末》,道出了鲜为人知的“成都天安门”的镇压细节,尤其是被遗忘的“锦江宾馆屠杀”的真相。

六四那一年,我是十六岁的少年人,生活在成都郊区,并未目睹抗争与镇压的过程,但我听闻市内最大的百货商场“人民商场”被焚烧的事件。官方宣传机构定调说,这是“暴徒”的“暴行”的一部分,为了保护人民的生命财产,镇暴是必须的。林慕莲则在书中指出,这件事很可能是中国版的“国会纵火案”,因为这家国有商场事先得到通知,组织员工从容不迫地搬走店内较为昂贵的商品,其搬运过程还有照片为证。可以作出合理的推测,是共产党一手策划此事件,给血腥镇压提供理由。

书中披露的锦江宾馆屠杀,就连作为成都人的我亦前所未闻。六月六日,军警追杀民众,有若干民众逃入锦江宾馆的院子,试图入内寻求庇护,因为美国领事馆和很多外国人都在这间成都最高档的宾馆内,却被宾馆的保安拒之于门外。若干西方人士亲眼目睹了武警进入锦江宾馆,用铁棒殴打走投无路的、已被制服的市民,“用铁棍把那些人的脑袋敲碎”,“他们一个人一个人地杀人,那些还活着的人不断哀求他们给一条活路”。后来,更有人看到一堆堆沙袋迭放在饭店的院子里,而且有一个沙袋在动——沙袋里装的是此前躺在地上的人。再后来,这些沙袋被吊上卡车运走,“很多人肯定是死了,脑浆流到地上”。

二零一九年五月三十一日,《纽约时报》发表了一篇当年的目击者之一、现任美国国会议员的安迪·莱文(Andy Levin)的访谈。三十年前,莱文是是密歇根大学亚洲语言及文化系的博士生,他的研究对像是亚洲的佛教,他希望经过四川进入西藏做田野调查,却无意中成为这场屠杀的见证者。当时,他走到一名正在杀人的士兵面前,用英语对士兵喊道:“你不能这样做!你这是在没有任何正当程序的情况下杀人。” 安迪·莱文不会说普通话,而那名看上去像是农家子弟的士兵肯定不会说英语,对方对这个不知天高地厚的洋人的义愤根本不予理会。很快,一些警卫把这个胆大包天的外国人赶走了。莱文回到宾馆房间的阳台,气得浑身发抖,却又对这场正在发生的屠杀无可奈何。他亲眼看到,士兵们将尸体和奄奄一息的受害者装入麻袋,扔到大卡车上,就像他们是一袋袋土豆。“如果那时那些人还没有死,那么压在下面的人很可能会窒息而死。”凌晨三点刚过,身穿便衣的士兵们就把车开走了,没有人知道这些尸体的下落,受害者的命运不会比纳粹焚尸炉中的犹太人更好。究竟有多少人死于锦江宾馆大屠杀至今仍然是一个谜,正如究竟多少人死于北京的天安门屠杀也众说纷纭——从二十五人到三百人,没有一个数字可以被确定。

二零一九年五月三十日,美国国务院发言人摩根·奥特加斯在一份公开声明中,第一次称六四事件是“大屠杀”(full-on massacre),中国方面当然是铜牙铁齿地加以反驳。但是,如果你读了这本《重返天安门》,你就会承认,用这个词来形容发生在北京、成都以及其他地方仍被隐藏的镇压是恰如其分的,那就是一场大屠杀,邓小平就是大屠杀的元凶,这是邓小平唯一当得的历史地位——邓小平绝非美国哈佛大学教授傅高义的传记中的那个善良的改革者。

那些学生领袖不是英雄,而是心理受创者

不仅每个城市都有自己的六四,每个人也有自己的六四。六四之后,很多亲历者尤其是著名的知识分子和学生领袖,甚至像赵紫阳这样因六四而出局的高级官员,都先后出版了关于六四的个人回忆录、传记以及历史研究著作。但是,“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这些著作固然提供了不少珍贵的第一手数据,却也有意无意地遮蔽了另一些真相。这些著作中大都缺乏巴赫金论陀思妥耶夫斯基小说的那种“复调性”,不由自主地将自我英雄化、圣洁化,并将对方小丑化、妖魔化。他们急于捍卫或者塑造自己的历史地位,却发现这一切宛如沙滩上的城堡,禁不住潮水的冲击。在这些著作中,刘晓波的《末日幸存者的独白》是一个异数,极少有中国人像刘晓波那样无情地解剖自己,解剖到令其他人产生严重不快的心理反映的程度。

林慕莲笔下的六四当事者,具有此前绝大多数著作中少有的复杂而矛盾的面向。林慕莲没有将刘晓波以及学生领袖们当作毫无瑕疵的英雄看待,她观察到并呈现出他们在与极权主义抗争过程中的伤痕累累,他们无可避免地深受中国传统文化的腐蚀,他们在“去留肝胆两昆仑”的选择中的失落与困惑。尤其是那些当时只有十八九岁、是幼稚的大学本科生的学生领袖们,生命轨迹被六四拦腰斩断,在接下来的日子里,既享受了云端的荣耀,也品尝了低谷的孤独。

在这本书中,林慕莲目光犀利,下笔温情:“他们或许应该要接受心理治疗。然而取而代之的却是无所不在的花束、红地毯,还有令人迷失自我的镁光灯。他们备受崇拜、所向无敌,直到突然有一天,这些年轻的流亡者发现镁光灯与奉承都消失了,他们孤身一人,被困在一个陌生世界,甚至连表达自己的能力都没有。潮流转向了,而他们是前一波浪潮留下来的漂流物。媒体是他们的唯一盟友,然而……这些盟友是多么反复无常。”

天安门学生领袖中的很多人,直到三十年后还没有从严重的创伤中痊愈,甚至不知道自己病得有多重。比如,柴玲屡次发出令人费解的公开言论,自以为是地宣布与北京的屠夫和解,甚至宣称是上帝给她的启示,由此引发天安门母亲的严厉谴责。其实,如果将柴玲看作是一名病人,如同从战场上撤退下来的、患了战争综合癥的士兵,就很容易理解她的言行了。

很多天安门学生领袖和著名的流亡知识分子似乎被定格在六四那一天,从此无法主宰自己的命运,一辈子背负着失败者的屈辱。比如,林慕莲笔下作为第十九号通缉犯的张铭,沉溺在主张放弃的道家思想和用中医拔火罐来治疗狱中落下的头痛的实验中,对比他年轻整整一代的妻子绝口不提自己六四的经历。林慕莲也写出了反对者阵营内部的分歧与敏感的关系,天安门母亲彼此之间以及天安门母亲与刘晓波之间,既有相濡以沫的情谊,也有真实的隔膜。

遗忘是活着的先决条件吗?

林慕莲给中国一个特别的定义“失忆共和国”。在中国,对大多数的人来说,坦克和枪弹夺去了人们的安全感,让人们以为唯有停止谈论过去才能自保,他们转而支持物质利益至上,并成为掩盖真相的沉默帮凶。林慕莲描述了有一次在天安门广场上挤在人群中观看升旗仪式的经历,那些被民族主义激情控制的普通人,全然忘记了这里曾是大屠杀的现场。她写道:“人特别容易遗忘,因为他没有从内心清理自己行为的过程。中国的政治教育就是让你遗忘——遗忘这个政党不好的地方,只记住好的东西。所以对个体会产生巨大的摧毁作用。因为他们只知道什么东西对自己是有利的,这会导致一个国家的民众像动物一样生存。为了掠夺自己的利益,什么都可以不顾:对内心的,对文化的,对自然环境。”她形容说,中国历史宛如一种没有始末、内外不分的莫比乌斯带(Möbius strip),无止境地循环着自我毁灭,一代传过一代,这都是源自于集体失忆的后遗症。中国向来自豪地宣称自己是一个以历史为信仰的国家,关于历史的著作满坑满谷,但是,绝大多数中国的历史著作都是“反历史”或“假历史”,它们帮助统治者完成让全民遗忘这一庞大的工程。

在派驻北京期间,林慕莲惊讶地发现,不仅中国的一般老百姓对天安门事件默不作声,即使是在顶尖学府、受过严格学术培训的大学生都对此一无所知。她以全球知名的“坦克人”照片询问了一百位在北京四所大学就读的大学生,只有十五位能正确辨认该照片的意义。而这十五位学生或是选择对此敏感议题避而不谈,或是甚至内化了中共的官方意识形态,相信对天安门事件的军事镇压是“正确”的处置——这是中国首富、阿里巴巴的老板马云的名言,马云说,邓小平下令六四镇压,“这不是一个完美的决定,但这是一个最正确的决定”。对于唯利是图的当代中国而言,毛主席的话或许不再是真理,但马云的话一定是真理,因为他是中国的首富——当然,马云还说过另外一句话,“我的钱就是党的钱”。

谴责中共的邪恶与残暴,是大多数关于六四的著作的固有立场。但是,这种谴责往往将自己排除在外,并将共产党与中国人民隔离开来:党很坏,人民是好的,至少是无辜的。但林慕莲在完成这本书之后,却悲哀地发现,“席卷全中国的‘遗忘症’不仅来自政府由上而下的推动,人民也是共犯,且乐在其中。遗忘是一种生存机制,一种从环境中习得的天性。中国人民已经学会了对任何不愉快的事情不闻不问,为求方便,他们让自己的大脑留下错误的记忆——或者让真实的记忆被抹除。”于是,后六四时代的中国,成为灾难深重的中国:从萨斯病毒到四川地震,从毒奶粉到毒疫苗再到非洲猪瘟,这些灾难都是六四后遗症以不同的方式爆发。反过来,因为灾难实在太多了,中国人便采取遗忘历史并对现实视而不见的方式,像快乐的猪那样活着——只要下一个被宰杀的不是我。

来源:RFA