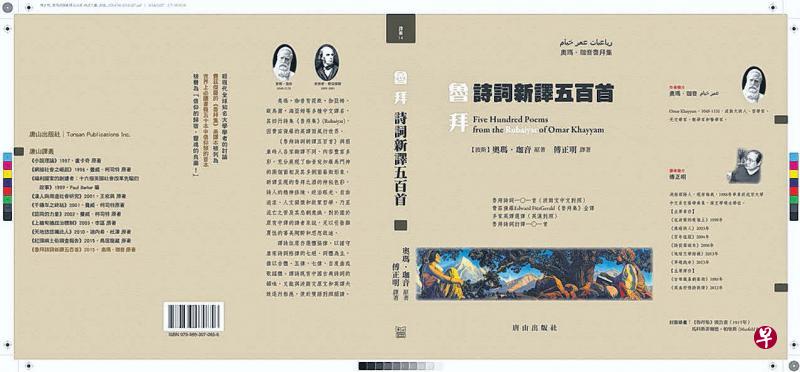

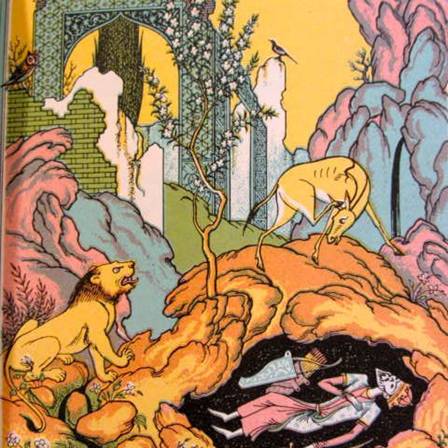

奥玛·珈音《鲁拜集》第十八首提及一位喜好猎驴的君主,传说他在追猎时,石洞突然裂开,并有异声召他入洞致死,君王死后遭野驴践踏,尽是荒凉之景。作者既分析该诗反讽意味,又论述为何各家译者对原诗只得皮毛未得骨。 ——编者

费兹杰罗英译《鲁拜集》第十八首,是费译中贴近诗人奥玛.珈音(Omar Khayyam)的波斯文原作的佳构。原作用典是伊朗读者非常熟悉的,拙译如下:

昔日皇宫春酒楼,如今狮虎鹿林秋。

猎王坟里弯弓锈,遍野驴群踏古丘。

此诗译为七绝,很难采用异化策略而保留原诗专有名词。译诗省略了蒋牟西和巴朗牟·古尔的名字,以注释说明。下联的反讽是:只识弯弓射野驴的猎王,落得个死后被野驴践踏的下场。蒋牟西是传说中的古波斯国王。依照一种异文,首行没有直接提到他,而是代之以露琼杯,即蒋牟西杯,或意译为七环杯、鉴世杯,是以蒋牟西命名的神杯。相传他在此宝物中斟满美酒就可以察见世界万象,可以知悉过去、现在、未来三世。巴朗牟·古尔,即西元三世纪至七世纪间波斯萨珊王朝的一位君主。相传巴朗牟曾残酷迫害基督徒,并且骄奢淫逸,造七个城堡以象七天,涂以七色,纳七美女居于其中,讲述七种故事。他喜好追猎野驴,因此,原诗称他为“巴朗牟那头驴子”。其诨号“古尔”,兼有坟墓与驴子的双关意义。传说他最后一次追猎野驴时,一个石洞裂开,有异样声音召他入内,结果成为葬身猎王的坟墓。

一切权势者都将受到历史的嘲弄

这首诗的两大特征,一是佛教所说的无常,二是美学意义上的“反讽”(irony)。英文中的反讽概念十分复杂,简言之,是可以导致审美惊奇的两极对比。这种对比可以是同时的,也可以是历时的,即所谓情境的反讽(situational irony),在审美范畴中有悲剧性反讽(tragic irony)与喜剧性反讽(comic irony)之别。珈音诗中的反讽是历时的,即驴王生前死后出现的命运的反讽或历史的反讽,富于喜剧性。因此,此诗还有政治上的言外之意:一切权势者都将受到历史的嘲弄。

费译捕捉到上述原作的多种特征。首先值得一提的是,第二版费氏英译了另一首可以合观的鲁拜第二十首,在第四版移至第十八首注释中,对于理解此诗意涵颇有帮助,拙译如次:

The Palace that to Heav’n his pillars threw, And Kings the forehead on his threshold drew–I saw the solitary Ringdove there, And “Coo, coo, coo,” she cried; and “Coo, coo, coo.”

神宫拔地插云天,王族龙颜绘殿前,

林鸽咕咕嘲故主:昔年霸气落谁边?

此诗英文同样忠实于原作。神宫,或音译为波斯波利斯(Persepolis),又称“蒋牟西的御座”(Takht.i-Jamshyd),古波斯王家建筑,位于连接波斯与美索不达米亚的商道附近,以表现波斯帝国大流士一世(Darius The Great)登基故事的悬刻著称。该词也可以用来指任何帝王的宫殿。形容林鸽叫声的象声词,在古波斯文中是双关词,同时意为“在哪裏”。有学者发现这首诗同时挂在哈菲兹或别的诗人名下,镌刻在“神宫”的废墟上。懂得此中意味,可以更好地理解费译第十八首:

They say the Lion and the Lizard keep/The Courts where Jamshyd gloried and drank deep;

And Bahram, that great hunter — the Wild Ass Stamps o’er his Head, but cannot break his Sleep.

第一版第十七首与修改后的上述第四版第十八首差异很小,主要是把第四行的“and he lies fast asleep”改为“but cannot break his Sleep”。费氏深受莎士比亚的影响,诗中“睡眠”(Sleep)一词令人想起莎剧《哈姆雷特》一段独白中的用法“在那死亡的睡眠中怎样的梦会纷至沓来”(in that sleep of death what dreams may come)。因此,该词译为“梦”或“幻梦”应当是贴切的。费译始终出以异化策略,保留了原诗专有名词并加注释。我在《鲁拜诗词五百首》中,除了依照波斯文原作迻译之外,提供了费译的两种衍义,略有省略和增添,其一译为词体:

雄狮蜥蜴,盘踞皇宫裏。休说昔年雄霸,池酒臭,雕栏毁!

野驴来复去,猎王坟上踢,遗矢寡头驴首。腐败梦,何时碎?!

这首词,上片写“昔年雄霸”蒋牟西的腐朽败落,下片写猎王巴朗牟帝业凋零后的荒凉景观。当年被猎王追猎的野驴在猎王头上践踏,拉屎拉尿,加强了原诗的反讽讥刺意味。

各家译者未有呈现诗中反讽意味

紧接看梁实秋依照第一版的中译,以及郭沫若和黄杲炘依照第四版的中译:

据说哲姆席豪饮作乐的宫殿/ 现在被狮子、蜥蜴所霸占;

还有伟大的猎人巴拉姆——野驴/在他头上跺脚,而他睡得正酣。(梁实秋译)

蒋牟西宴饮之宫殿 如今已成野狮蜥蜴之场;

好猎王巴朗牟之墓头,野驴已践不破他的深梦。(郭沫若译)

人说杰姆西得意豪饮的宫廷,如今猛狮和蜥蜴在那儿巡行;

野驴也在巴拉姆的头上跺脚,但是没把这伟大的猎手惊醒。(黄杲炘译)

以上各家译名略有不同,读者不难辨识。依照英语词典,“Great” 一词在很多语境中是中性的,非褒非贬,仅仅指其尺寸或面积、容积(size or dimensions)之“大”数目之“大”,程度、力量之“大”。“Great”一词也可以用作名词,指“一位有重大意义、成就或被拥戴的人物”(A person of major significance, accomplishment or acclaim),此处的褒义显而易见,可以译为“伟人”。因此,我认为,作为形容词来形容一个人物时,只有在这个意义上宜于译为“伟大的”。尽管作为名词的“大”在中国古典美学中接近西方美学的“崇高”范畴,但作为形容词的“大”一般是中性词。“伟大”是褒义词,有时可用作反语,例如鲁迅<纪念刘和珍君>中的名句“中国军人的屠戮妇婴的伟绩”,一看就知道是反语,带有沉痛的悲情,强烈的讽刺和谴责意味。这原本属于语言常识问题,想不到许多翻译家疏忽不察。上述梁译和黄译以形容词“伟大的”和郭译以“好”分别形容猎人、猎王和猎手时,纯属褒义,没有一家有反讽或反语意味。一词不慎,形似神离,表明译者对原作只得皮毛未得骨。

“循华文而失西义”之例

另外,黄克孙七绝衍译亦非佳构:

华表丹墀一例空,荒凉台榭走蛇虫。

虎踪今遍英雄墓,无复惊闻李广弓。(黄克孙译)

驴王与李广是两个国度不同很少可比性的传说人物或历史人物。驴王之传说已如上述。据《史记·李将军列传》所记,李广身高过人,神力无穷,猿臂善射,为人廉洁,爱惜士卒,“得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之。终广之身,为二千石;四十余年,家无余财”,其关外狩猎时射石虎的故事家喻户晓,使得李广成了神射手的代名词之一,因此深得士兵爱戴后世褒扬。黄克孙此诗之衍译是其《鲁拜集》中极度归化导致“徇华文而失西义”的著例。此后的钟锦译文,显然承袭黄译,用李广射虎之典:

巨殿高陵没棘丛,君臣宴乐一时空。

野驴踏得骷髅破,不遇名王射虎弓。(钟锦译)

此外值得讨论的是另一七绝中译:

野驴驰践羿王元,犹梦黄粱伏草宛。

英主深宫曾醉卧,雄狮巨蜥守无言。(伯昏子译)

译诗顺序颠倒,在翻译中完全可行。译诗归化之择词多有笺注,兹不赘述。黄粱一梦与原诗睡梦(his Sleep)之区别在于:前者是活人穷书生入睡后所做享尽荣华之梦,后者是坟头被野驴践踏的死人“羿王”(That great Hunter)长眠中的恢复权力之梦。称驴王为“英主”,大谬不然。因此,这种归化并不贴切,更难如钟锦先生在《波斯短歌行》(中华书局,2016年)自序中标榜的那样,达到江西诗派“点铁成金”的艺术效果。

原载:《明报月刊》2021年第3期