一个超级大国为什么崩溃(102)

赤色帝国覆亡之谜(55)

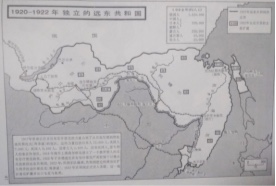

另外一种民族主义就是苏联的日耳曼民族主义。日耳曼人(也称德意志人)是一个拥有180万(1970年的数字)的紧密团结的民族,其中一小部分是二战后留在苏联的,而大部分是18世纪以后移居到俄国的德国侨民的后裔。从1924年到1941年,日耳曼人曾在伏尔加河流域有一个自治共和国,后来根据1941年8月28日的法令,他们从这里被放逐外地。当时并不是因为他们与敌人合作而被被流放,而是出于安全的考虑,把可能企图与敌人合作的民族“迁走”。他们虽然不像鞑靼人那样命运多舛,但也是很悲惨的,因为“迁移”和“放逐”实际上是一回事。一个月后,他们的共和国被取缔。在战后的年代里,决定他们命运的是一种外部因素,而不是苏联领导人的意愿,这个外部因素就是与德意志联邦共和国的关系状况。西德总理阿登纳1955年9月到莫斯科访问时,对他的同胞的命运表示不安;1955年12月13日,苏联颁布的一项法令重新赋予他们以公民权。从此,他们的政治和文化权利迅速地得到增加。

1964年,赫鲁晓夫谋求改善苏联同西德的关系时,颁布了恢复日耳曼人名誉的法令。像对待鞑靼人一样,只恢复他们的名誉,而不恢复其民族领土。但苏联政府极其注意不使这个问题成为发生冲突的课题。它强调恢复名誉是经济上的迫切需要,而不谈日耳曼民族是否存在;它竭力使日耳曼人享有与其他民族一样的政治和文化上的利益,尽管这个民族没有其领土。日耳曼人也不坚持要恢复他们的共和国,因为他们在这个问题上意见不一。主张返回伏尔加河地区的人清楚地看到散居各地有很大的弊端: 虽然享有文化权利,但也有被逐渐同化的危险。日耳曼人主要居住在两个地方,一个是哈萨克(858077人,占总数的46%),一个是俄罗斯联邦的边疆区(有761888人,占总数的41%);此外,还有人数较少的两部分人居住在吉尔吉斯(89834人)和塔吉克(31712人);还有6%的日耳曼人散居在苏联各地。然而,尽管他们比较集中,并享有文化上的便利条件,但统计材料表明他们迅速地被同化着。1926年,不到5%的日耳曼人认为俄语是他们的母语。1959年,24%的人说的是俄语;1970年,说俄语的人达32.7%。有许多原因可以说明为什么日耳曼人会有这种变化。日耳曼人大多居住在哈萨克的农村,他们的孩子往往不可能在日耳曼语为主的学校里上学;移居也是原因之一,那些未被同化的人都离开了这个民族。西德领导人在苏德关系发展的过程中,经常致力于为1940年以来由于战争和边界的改变而留在苏联的那些日耳曼人争取返回祖国的权利。从1958年起,苏联和西德签署的一个领事协定规定,“家庭团聚”的原则可以适用于1940年前还未加入苏联国籍的日耳曼人及其子孙;后来由于两国关系不顺利而推迟了这一协定的执行。从1970年起,根据家庭团聚的原则,日耳曼人开始移居,直到1977年苏联在这个问题上的态度朝着越来越宽容的方向发展。在七年里,有三万多日耳曼人离开了苏联。

七十年代初,西德国红十字会估计,希望移居的、并且可以利用在西德的亲属关系而移居的日耳曼人有四万人。鉴于这么多人已离去,人们以为所有想走的人都能很快地返回其祖国,苏联马上就不存在日耳曼人的问题了,而这些人在文化方面的被同化工作似乎会顺利进行。这也许是苏联当局在同意向那些在历史上不是定居在苏联的日耳曼人开放边界时所设想的情况。但是,边界的开放突然引起了两个世纪以来一直生活在俄罗斯的那部分日耳曼人要求民族归宗。一些日耳曼人不是以家庭团聚的名义,而是用与日耳曼民族的“种族亲缘关系”的名义提出了移居要求。本来有些已成为苏联公民的移民子孙两个世纪以来一直把俄国当作自己的祖国,同德国不再有任何关系。但这时他们发现,悠久的历史、文化和语言应当使他们定居在德国这个陌生的国家。在示威游行的形式下公开提出的这一权利要求触动了许多日耳曼人。难以确定他们的人数,但估计有30万人。苏联政府从此又面临着一个特别棘手的问题。如果承认某些民族不是苏联人(尽管他们早就与俄罗斯帝国合为一体),那就等于承认苏联民族政策的彻底失败,等于承认民族关系的永久性,从而损害共同生活所建立起来的关系,就等于不言自明地承认任何未与苏联融为一体的民族都有权离开它。人们从而可以看出日耳曼人的要求对苏联政权意味着什么。苏联政府竭力遏制日耳曼人移居的要求。有关部门的刁难使申请移居的人心灰意冷,同时还加强了宣传,旨在使要走的人相信,他们将适应不了联邦德国的生活。另一方面,苏联政府又不能过于明显地挫伤日耳曼人的愿望。鉴于日耳曼民族人数众多,居住得又很集中,苏联政府不得不谨慎行事。由于国际方面的因素,这种谨慎态度就更为必要了。因为谨慎地对待联邦德国,苏联有时就能得到明显的好处。例如,考虑到要使尽可能多的日耳曼人移居,西德总理施密特知道不声不响的谈判比大叫大嚷地提出要求更奏效,所以他反对卡特总统支持人权和移居权的措辞强硬的讲话,而采取了小心翼翼的缄默态度。因而人们看到日耳曼人的要求使苏联政府陷入了进退维谷的境地。一方面,作出甚至是极其有限的让步,就能有助于解决棘手的对外政策问题。但另一方面,如果作出让步,苏联政权就等于承认了它在民族问题上软弱无能,并为更大的要求打开了道路,甚至为纯粹以种族一文化为基础的民族同一性的可怕主张的蔓延打开了方便之门。而如果这种主张得以实现,那就会削弱苏联国内的团结。恢复日耳曼共和国看来不但不能进一步解决问题,反而有可能助长那些不愿被同化的日耳曼人的民族主义,并且也与另一部分日耳曼居民正在实现的同化背道而驰。最后,当苏联正处于形成“苏联人民”的新的历史阶段的时候,如果恢复日耳曼共和国,那就会损害这种组成过程,就等于否认一体化工作的顺利进行。

1972年11月3日,西方通讯社报道,苏联当局在五天之内史无前例地给申请移居西德的日耳曼族苏联籍公民签发了三百张出境签证。而通常每月仅一二百人能离境。据西德方面估计,160万日耳曼族苏联籍公民中,约有六万人已提出离境申请。

而据西德和法国媒体报道,1957年以来的15年中,已有2.6万人移居西德。其中1970年为340人,1971年为1151人,1972年1~11月为3203人。

美联社1977年3月8日发表的报道说:

十名日耳曼族的苏联公民今天上午在红场举行了抗议示威,他们挥舞着旗子,上面写着要求享有从苏联移居外国的权利。警察很快就把他们抓起来,用一辆没有标志的汽车把他们运走了。

据信,这次示威是1968年以来在红场举行的第一次。1968年,苏联一些持不同政见者在红场示威,谴责苏联对捷克斯洛伐克的入侵,从那以后,有几次有人企图在红场举行示威,但是还没有开始就被警察压下去了。

亲眼看到这次示威的四名西方记者曾被警察拘留。他们被弄到红场附近的一个警察所,但是不久就被释放了。

这些示威者属于苏联的共180万人的伏尔加河日耳曼族,他们在俄国定居的时间可以追溯到18世纪叶卡捷琳娜二世时代。

戈尔巴乔夫上台执政后,1988年2月28日苏共中央政治局会议上,雅科夫列夫谈到了日耳曼人的问题。卫国战争前夕,斯大林将居住在苏联西部地区的日耳曼人、波兰人等集体强迫迁往东部地区。40多万日耳曼人被强迫迁往库伦达大草原,位于西西伯利亚的南部,面积约十万平方公里。

一部分日耳曼人要求恢复曾存在于伏尔加河旁萨拉托夫州境内的日耳曼共和国。对此,哈萨克总统纳扎尔巴耶夫说: “为放逐到哈萨克斯坦的日耳曼人恢复政治名誉和公正的问题,我不得不进行无数次的谈判。事情的复杂性在于他们当中的一部分人开始了恢复伏尔加河区日耳曼人共和国的斗争。另一部分人怀疑这一想法的现实性,便要求我们协助他们尽快移居德国。还有第三部分人,他们对生活的看法更现实一些。他们要求国家帮助他们复兴传统、语言、文化,同历史上的祖国建立更密切的文化教育和业务联系。”

日耳曼人何去何从,苏联解体后他们的情况笔者不得而知。

下面接着说苏联犹太人。

犹太人与鞑靼人和日耳曼人的情况相反,在苏联一直拥有一块民族领土。苏联政府在二十年代给了他们一块土地,建立了比罗比詹犹太人自治州,该州位于远东,距中国不远。苏联政府还允许他们使用自己民族的名称,并写在他们的身份证上。但是,苏联政府一方面使他们享有民族地位,另一方面却一直否认犹太人共同体是一个民族。以色列国家的建立——这标志着犹太复国主义思想的胜利——使苏联政府的这种否定态度更复杂化了。对这个共同体的人数,很难进行准确的判断;根据所引证的人口普查数字和其他材料,大约有200万到350万。值得重视的是,从1959年到1970年这二次人口普查期间,苏联的犹太人减少了5%,而苏联的总人口却增长了16%。鉴于有些人移居国外,苏联犹太人的人数总的来说是稳定的,但根据人口普查统计,自称是犹太人的人数减少了。是否由此得出结论说,犹太人的民族意识有所退化呢?按照使用何种语言这个标准来看,对这个问题可以作出肯定的回答。根据1897年的人口统计,96.6%的俄国犹太人把意第绪语作为本民族语言。到1926年,这部分人还占70.4%。而1959年,情况突然发生变化: 只有17.9%的犹太人把意第绪语作为第一语言,再加上那些使用属于某些犹太人共同体其他语言的人,也只有21.5%的犹太人使用自己的语言。1970年,这一比例下降到17.7%。但是除了这个17%以外,还有将近9%的操俄语的犹太人也能掌握意第绪语或另一种犹太语,这就意味着有26.4%的苏联犹太人保持着在语言上与他们早期文化的联系。可是,有94.5%的犹太人俄语讲得很好,28.8%的人掌握一种或几种苏联的其他语言。在苏联,掌握民族语言是衡量民族意识的无可争议的标准。讲俄语的犹太人和忠于本民族语言的犹太人生活在不同地区,这显然是发生这种变化的原因。居住在俄罗斯联邦和乌克兰的犹太人,其俄罗斯化程度最高。

苏联犹太人信奉自己的宗教,这是民族特性的另一个标志,尽管苏联政府不这样认为。据苏联移民带到西方的消息说,开放的犹太教堂有90个左右,其中62个是名符其实的教堂。对于一个有三百万人的犹太人共同体来说,这个数字是微不足道的。如果根据下述标准来衡量,即犹太人共同体在语言上迅速俄罗斯化,并失去其信仰或至少停止宗教活动,那么,就可由此得出结论: 犹太人共同体的被同化工作正在顺利进行。其原因有目共睹: 犹太人主要是城市居民,因此,其生活环境在任何情况下都是便于被同化的。苏联三十年代的政策是把犹太人从他们传统的居住地迁移到昔日对他们关闭的大城市,使他们城市化;在职业上向他们开放以前一直禁止他们进入的党政机关、军队等领域,并要求他们精通俄罗斯文化,以便适应这种职业上的变化。这一政策使犹太人进入了“俄国化”的进程。而且,犹太人尽管享有民族地位,但他们不像其他民族那样拥有自己的学校,在犹太人孩子学习的苏联学校也没有意第绪语课程。在比罗比詹,苏联政府借口该地区的犹太人太少而不能创办民族教育。由于犹太人是苏联教育文化程度最高的民族,不言而喻,这种教育程度也意味着他们在语言上俄罗斯化程度很高。

在今天的苏联,如果观察一下民族问题的舞台,就不能无视犹太人的问题,就不能不看到这也是一个正在发展的、并没有消失的问题。语言上的俄罗斯化和宗教活动的削弱与犹太人运动的高涨是并驾齐驱的。犹太人运动的特点首先是渴望保持和发展民族特性。犹太人的这种新生表现在被允许存在的文化方面,不允许存在的希伯来语方面、宗教方面以及移居国外的决心方面。

移居国外是犹太人最引人注目的行动。自从1971年由个别特殊情况的移居变为成批的移居以来,有十多万犹太人离开苏联去以色列。

看看移民的年龄和来自何处,就会对下述两种乍一看来似乎是矛盾的情况感到吃惊。移民的平均年龄比苏联犹太人共同体要年轻。此外,移民主要来自波罗的海和格鲁吉亚,因为这些地方的犹太人被同化的程度比在俄罗斯中心地区要轻。之所以说是矛盾的现象,是因为人们本来认为青年人是最容易被同化的。然而,移民多是年轻人,他们大都来自被同化程度最低的地区。苏联政府在批准移居的问题上奉行一种严格挑选的政策,试图有计划地限制高级知识分子和最俄罗斯化的人离开苏联。总是遭到百般刁难和造成悲剧的犹太人移居,是一种不可等闲视之的示威。它提出了两个问题: 区别有和没有移居资格的人的界限是什么?移居的愿望是不是衡量犹太人有没有民族意识的严格标准?对第一个问题,有学者在调查后得出结论说,在移民和他们仍然留在苏联的犹太兄弟们之间,无论是语言还是宗教方面,都没有什么明显的界限。专家还说,虽然移民的动机各种各样——有的反对整个政治制度,有的反对这个制度的某些方面,有的出于犹太民族的考虑,也有的出于物质上的考虑,但归根结蒂,移居的犹太人证实了某种高度的社会化。因此,民族意志和要求生活在犹太文化中心的意愿,对向往移民国外起了十分重要的作用。犹太人因为文化程度高和实现了城市化,所以,他们所处的条件有利于被同化。虽然他们在职业上受到某些歧视,但他们在知识界和政界仍有很多代表人物。在苏共党内,1976年有294774名犹太党员,占全党总人数的1.9%。这意味着犹太人共同体中有13.7%的人是党员,也就是说,犹太人党员在本民族中所占比例是苏联所有民族中最高的。不同民族之间的通婚也是实行同化的一种强有力的手段。据估计,有大约30%的犹太人与异族人结婚,他们的孩子在选择民族时往往采用俄罗斯族的父亲或母亲的民族。但是,所有犹太人接受的这种文化和社会一体化似乎最终向两个方向发展。有些人被彻底同化,而另一部分人则转向本民族的社会道德体系及其民族团结。

苏联犹太人民族意识的兴起是近些年来无可否认的事实,是苏联政权面临的一个难题。

斯大林的政策有一个时期曾使犹太人共同体的发展陷于绝境。是否因此可以认为,对犹太人的歧视以及苏联政策的含糊不清(这种政策承认犹太人的“合法”地位,但又否认犹太人的民族权利),是产生犹太人防御性的、或“消极”的民族主义的根源?显然,犹太人共同体所受到的文化歧视促使他们以寻求其持性作为回答。又由于他们受到的高等教育使他们与整个文化融为一体,他们也自然而然地把自己的道德标准和卓绝才能与这个文化结合起来。即使有人企图把犹太人的民族感情说成是一种消极的反应,然而,这种民族感情的现实存在和更强烈、更公开的表现,却不能不是现代苏联现实情况的组成部分。它证明,一个失去领土和文化、并被完全同化的民族共同体,仍然可以成为一个民族;它还证明,民族意识和民族特有的感情是民族存在的标准,这虽然是主观上的标准,但它与领上、语言这些客观因素起着同样强有力的作用,而苏联的意识形态学者却顽固地把这些客观因素视为唯一决定性的标准。

苏联犹太人、鞑靼人和日耳曼人这些“无国籍的人”,从不同的途径说明了蔑视民族权利并不有利于在苏联实行民族一体化,因为这种蔑视态度在极其不同的情况下所导致的结果,不是这些民族表示顺从,而是这些民族自我表示其特性和进行对抗。

苏联犹太人争取民族自决的活动在七十年代呈现出活跃状态。

1970年10月15日,苏联一架民航客机被劫往土耳其。西方通讯社报道说,这是“对苏联国内航线的第一次成功的劫持尝试”。劫持者是两名苏联犹太人。

1970年12月24日,列宁格勒法院判处一批“企图劫持飞机”的犹太人。11名被告中两名被判处死刑,其他9名被判处4一15年徒刑。此事在西方引起强烈反应,纷纷抗议。12月底,俄罗斯联邦最高法院将两名被判死刑者改判为15年徒刑。

1971年3月10日,来自拉脱维亚、立陶宛、乌克兰和高加索等地的一百多名犹太人,在苏共中央和苏联最高苏维埃所在地举行静坐绝食示威,要求当局准许他们离境去以色列。上百名警察把他们推出大楼。第二天,他们又到内务部示威,同内务部部长谢洛夫辩论,结果大多数人拿到出国签证。

1972年3月27日,苏联内务部副部长舒米林就犹太人移居以色列问题向苏联新闻社记者发表谈话。他说,1971年约有一万名犹太人移居以色列,二战后移居以色列的约有2.1万人。他认为申请出境者的数目是“微不足道的”。舒米林为苏联的政策辩解说,允许出境的主要是老人和妇幼,“受过军事训练及工作涉及到国家利益的人”限制出境。

据法新社1973年12月报道,1973年苏联当局批准“创纪录数量”的犹太人移居国外:共有34750人获得出境签证。勃列日涅夫信守了他去年6月访美时对美国国会许下的诺言。

(未完待续)

荀路 2022年11月9日