——周勍和廖天琪对谈纪录片《我记不清了》

题记(周勍)

「但愿我的头为水,我的眼为泪的泉源,我好为我百姓中被杀的人,昼夜哭泣」。

——耶利米书9:1

在中共治下的几十年中,几乎每一天都是浸泡在血腥中的纪念日或曰敏感日。

时间进入了八月,柏林的天气已经日益惬意凉爽,而我的身心则燥热恍惚,细思就是“红八月”这个特殊而血腥的词汇,就像武汉病毒的后遗症一般,闹的我发烧发冷、左右都不得安生。随机整理出我谈自己的纪录片《我记不清了》的访谈,一则是给后人留下审判中共罪证的一个证词,二则是对在1966年大陆被活活打死所有老师的纪念,当然也是自我解脱的一个尝试——

我们真的越来越像狗一般的记吃不记打了——或堕为鱼一般仅有7秒记忆的集体健忘症群了。文革活活打死了那么多老师,至今对那些屈死的孤魂野鬼连一个正式的道歉都没有,我们就好意思开始煽情的庆祝教师节、搞各种各样情意绵绵的的师生聚会……若真的对老师还有此心,就请从给枉死的教师们道歉和昭雪开始!否则,谁敢保证再不会有老师被自己的学生们群殴而死?学生检举揭发老师的戏码已经频发上演了,拳脚相加还会远吗?

以我的纪录片为例:西安市第37中学在1966年8月31日这一天里,学生就打死两个老师、打伤了九个、打残废了一个、精神失常一个、23个老师被打伤住院,而全校仅40个左右的老师……

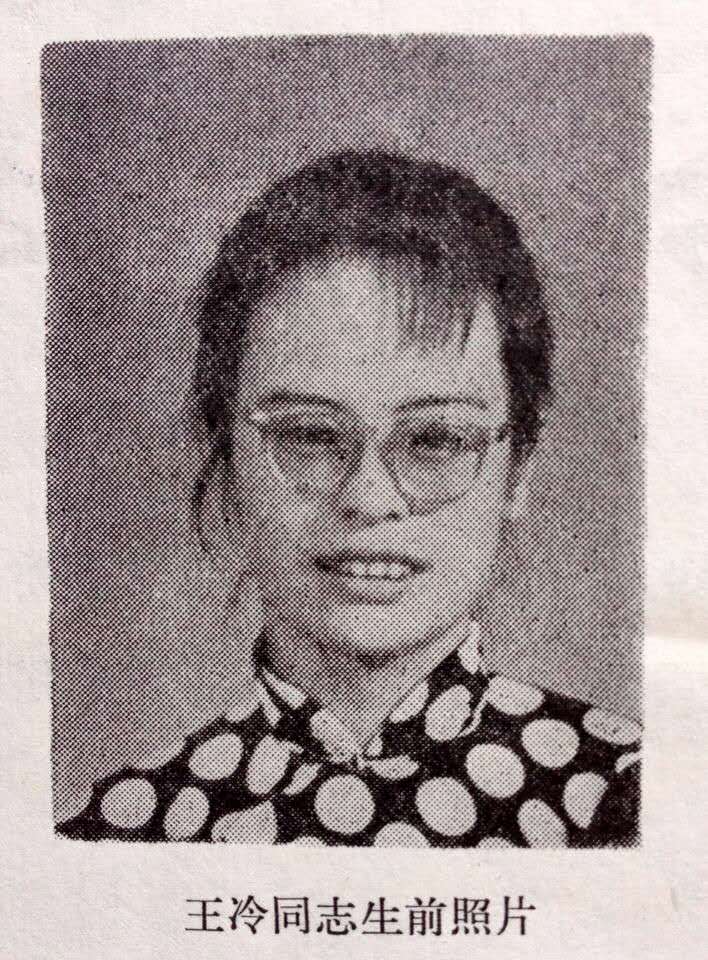

过程是西安37中学红卫兵头头白解放和吕水牛等,第一次把王冷和王伯恭老师等20多位老师拉进批斗会场,白解放让王冷老师双手拿着10多斤的哑铃,腰弯下九十度,一个小时后王老师昏倒在地,白解放就用木棒从后面抽打王老师。

随后白解放他们在批斗室里用课桌排成长方形,给桌子下面的水泥地上铺满事先敲碎的玻璃渣子,然后强逼王老师等20多位老师在玻璃渣子上爬行,如果谁的头或者背要碰上了桌子,他们就棍棒相加,一直折腾了四个多小时,老师们的双手和大腿都已血肉模糊了。

凶手们手执马刀,钢棍和铁棒,逼迫老师们只留每月15块钱,其余联通手表,自行车全部”自愿“捐给红卫兵。随后,给所有批斗的老师不分男女全部推了光头或者乱七八糟的”专政头“,剪刀推子并进,完了后还给这些老师们劈头盖脑的泼上墨汁和红墨水,一时间,这些老师们被浇得三分像人,七分像鬼了。

晚上,斗争大会开始,王老师头戴高帽,脖子上吊着10多斤重的哑铃,还挂着一个大牌子,反剪双手被押进会场,“打倒王冷”,“火烧王冷”和“油炸王冷”等口号声震天响起。会议主席白解放和罗建立事先安排人在批斗台上垒叠上两张课桌,再给课桌上放上一条长凳子,给凳子面上支上两块砖头,最后把一条长凳反着凳子面放在支起的砖头上,然后他们拿着棍棒逼迫王冷爬上去站在反放着凳子狭窄的横梁上交代问题。

王老师1000多度的近视眼镜早已经被他们打坏了,再加上高帽,哑铃和大黑牌子,刚爬上去,白解放他们就故意踢晃最底下的桌子,王冷就重重的摔下来。他们就爆打着逼迫一次一次的再爬上去,王冷几次摔得昏死,直至头破血流,不成人形。红卫兵们一时冷场,不知批斗会如何进行下去。

正在这时,学校的青年女教师邵桂芝用哭腔高喊一声:王冷她能站上去!她是在假装,在万恶的旧社会,我才八岁的小弟弟给资本家扛活,不小心打了一个碗,资本家的桌子垒的比这还高,逼迫我弟弟一站就是大半天。

“王冷打死了还不如一头猪!”,“自来红万岁!”,在邵桂芝现场“诉苦控诉”的推波助澜下,几个凶手轮换用铁棍狠打她的腰部和臀部,罗建新踢她的头颅,踩她的胸肋,再猛踢她的下身。白解放用砖头砸她的头颅,导致王冷头骨右部破碎,脑浆串入眼球,腰肌骨碎裂,鲜血从耳口喷射,这几个凶手仍各抓着王冷的一只脚,倒着把她拖了40多米,鲜血也洒了400多米……

而这些凶手的年龄则是从12至16岁,至今无一人认错,施虐者、受虐者和家人,说的真多的话:我记不清了!重要的是文革中的施虐者和既得利益者们,现在都有滋有味的活在你我之间。我一直很纠结:是累加的苦难压断了我们族群的脊梁骨?还是残酷的现实磨尽了我们作为人最为基本的血性?

在我历时三年多的拍摄过程中,有太多的感慨与感激,这里特别要感谢老友艾未未,是他的工作室无偿的帮我做了整个片子的后期制作,若没有他无私的帮助,这部片子至今可能还是一堆杂乱的素材!而且在片子完成后,也第一时间看完片子并给与鼓励:我看了你那个片子,剪的挺好,内容也挺好的,就是说,比我想象的都要更实在一些,不糙!看上去不糙。片头开始说:“大家都不记得了”这个也挺好的,我觉得还都挺好的,好了,恭喜你!(語音整理)

藉此感谢老艾、在拍摄过程中提供过帮助的朋友和本片的访谈对象!

访谈地址:柏林法国大教堂(Französischer Dom)前的御林广场(Gendarmenmarkt)。

对谈者:周勍(周),廖天琪(廖)

一、我记不清了,是中国人面对历史的一个态度,也是人们暂避苦痛的一贴自我疗愈的麻痹剂。

廖:周勍是著名的作家、纪录片编导。我知道你一直做了一些非常具有历史意义和价值的纪录片,我都说不清有多少了,有关于三门峡(水库和移民)的,有关于“1983年严打”和“反右”等。

但是最近的一个片子我是知道的、而且也看过了,是这部关于文革的纪录片。文革这个题目当然非常的大,如果是要切入主题,恐怕不是这么容易。可我看了你的片子以后非常感动,因为我发觉你有一个非常敏感的心灵,把“文革”中很重要的一个一个的症结问题都点了出来。

这个片名叫《我记不清了》,用我记不清了来定义文革。你采访了一些当事人和受害人的后代,你最后得出了一个中国人对文革的记忆态度和结果,也给整个的纪录片一个定位——我记不清了。请你跟我们说一下你什么时候开始拍这个片子的?然后你花了多长的时间?这个片子的整体情况是怎么样的?

周:是的,我一直做口述历史,从90年代初就开始了,因为我当时主编一个报纸《历史故事报》时,就开了一个专栏叫《口述历史》,从此就一直在做这方面的工作。相关的影像资料大概到目前有两千多个小时,其中包括反映文革啊、大饥荒和一些上访者等都做过。可做这些东西的过程,其实基本上就是一个很绝望的事儿——你整天泡在负面情绪中,你随时面对的都是眼泪和绝望的恸哭。

相关这部《我记不清了》,是这样的一个机缘——我在拍1983年严打的纪录片时,拍摄对象是我在中国的一个老朋友,也是中国很有名的编剧芦苇,他做过《霸王别姬》、《活者》和《图雅的婚事》等不少获过国际大奖电影的编剧。

我本来是拍他83年“严打”中的经历,他突然对着我的镜头说:你知道不知道?我上的中学是西安的37中学,在“文革”中一天就打死了两个老师。重伤9个,二十几个老师被打得住进了医院。

我一听到这里,就停下了“严打”纪录片的拍摄。开始做这个题材的拍摄,这个片子的前后大概用了三年到三年半时间,做了就停不下来了,用了这么慢长的时间。

廖:你是怎么做的?是回中国去拍的?我知道你定居德国已经好多年了,你是回到中国去拍的对吧?

周:是的,我是回中国拍的。我觉得这个纪录片最大的难度在于什么?在于跟当事人建立互信。

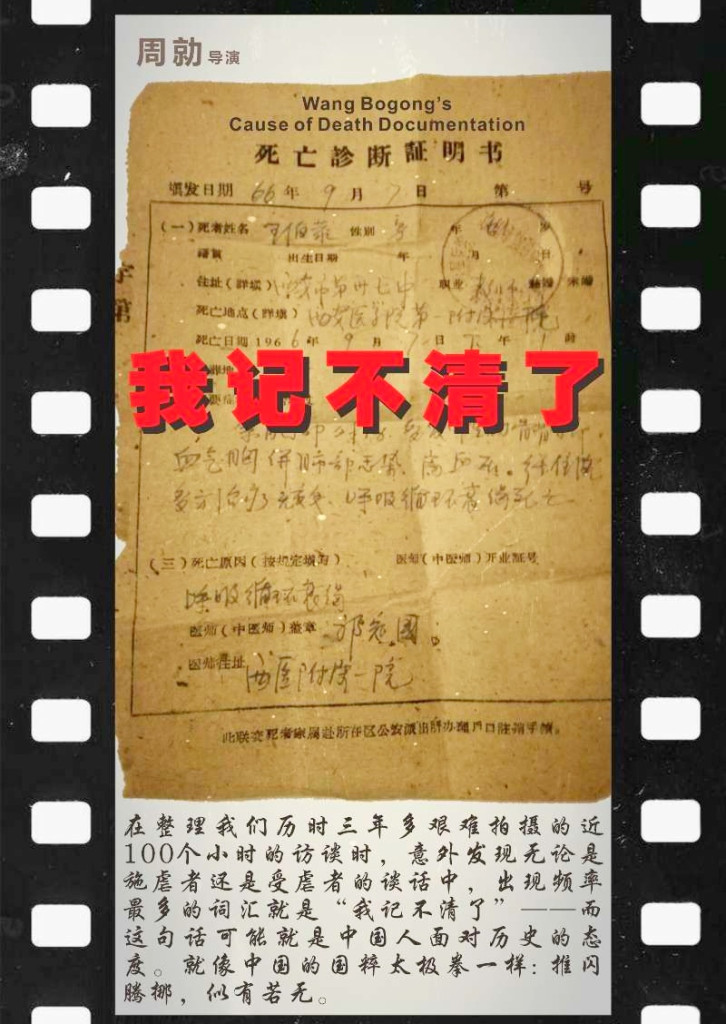

我为什么叫《我记不清了》?先说我后来在整理整个用了三年半多时间拍摄的100多个小时的素材时,我发现不论是受害者的后代、受害者的学生或者施虐者和当时打人的凶手,或者当时参与斗争的人,所有人重复最多的——把标点符号都加上,重复率最高的就是一句话——我记不清了。

这让我非常震惊,后来我就发现我记不清了,其实是中国人面对历史的一个态度。

廖:这个态度从哪里来的?怎么会这样的呢?

周:这就是因为恐惧而产生的一种本能的反应,也可以说恐惧成了那一代人的一种基因——记忆和文化的基因——他对受害者是掩盖自己伤痛的一种方式,因为每一次只要他们回忆起来,就是一个伤痛,就像把刚刚结痂的伤口再次活生生的撕开一样的,真的也是非常痛苦的一个事情。

而对于施虐者来讲,他们也会自觉的掩盖,这是自然的人性。

而最主要的问题就是——文革的所有香火到现在一直在延续着,这是一个最大的、也是最恐怖的原因,当事人们根本就没有走出这种恐惧的氛围。在事后的几十年里,他们的身心都浸泡在这种不知什么时候类似的灾祸就会随时降临的忧惧中。

“我记不清了”,就成了他们暂避苦痛的一贴自我疗愈的麻痹剂。

看过纪录片的人,都会问我:你为什么拍这个片子?

我当时真的有点恍惚,我也问自己:三年半时间,你做它总得有一个理由,后来我想最主要的原因就是——我是个父亲。我是个父亲,我也是一个儿子的家长,我们不能面对这么大一件事没有自己的态度——叶剑英讲文革死了700多万人、直接受害家庭和人数超过一个亿——这是叶剑英在1980年的讲话。

而在我们的现实生活中,就像根本没发生过一样!将来过了几代人,孩子们会说:你们这帮王八蛋,在自己都活着的时候,这么多恶事都没告诉我们,没留下一点记录,你们真的是枉活一世。

我在这个过程中,有一个非常深切的一个感受,就是有一次我在同一天里,从上午就开始连续访问几个受害人,一直到下午三、四点结束了访问。走到西安的建国门时,浑身颤抖,当时腿抖的都站不住了,它不是生理原因,而是心理上的压抑和憋屈。我抖的没有办法,怎么样克制自己都站不住,我赶快就近坐在马路牙子上,一坐就是半个多小时,后来才站起来继续赶路。

你没办法想象——想象每一个人在不算短的时间里,反复地经见这样的事儿和情绪。

二、被打死女教师女儿的这句话让我非常的震惊——我感觉到因为我年龄小,我才少了些受伤害的能力。

廖:这种不管是受害人或者是施虐者的加害人,他们的这种心理状态,就反映出来他们面对的是怎么样的外界环境,你刚说的最重要的一句话、一个词就是恐惧,而恐惧带来的外压部力。另外,自己内心恐惧而又要面对自己的良心——我以前做过的坏事情,或者我以前所受到的痛苦,我不要再去想,我要忘记。这是不是你的片子要表达的?

周:我们自己也想一想,在西安市三十七中当时参与打死老师——在一天之内打死两个老师,两个老师都是两个活生生的人,活生生的就打死了,再有9个重伤,20多个被打住院,而这个学校总共才40个教师。而且学生最大的大概也就16岁,因为他们学校没有高中,是所初级中学。

这才过了这几年,就跟什么事都没发生一样,所有人一问就说——我记不清了。而这就发生在1966年8月31号。

廖:你到那边去调查时都采访了哪一些人?

周:我刚才已经说过几个人了,实际上访问过的人五、六十个总是有的,但是用在片子里的人并不多。而在选用的这几个人中,我觉得比较有意思的就是被打死的女老师王冷的女儿张晔,开始接触她时,她冷冷的,很有防备心,而事后我觉得她也是我接触的所有人中脑子最清楚的一个——无论是对文革还是对自己的认识,都是非常清楚的。

周:我刚才已经说过几个人了,实际上访问过的人五、六十个总是有的,但是用在片子里的人并不多。而在选用的这几个人中,我觉得比较有意思的就是被打死的女老师王冷的女儿张晔,开始接触她时,她冷冷的,很有防备心,而事后我觉得她也是我接触的所有人中脑子最清楚的一个——无论是对文革还是对自己的认识,都是非常清楚的。

她对人性的认识也是非常清楚的,但是她讲到的一个观点,也是一般人很难理解的,她说:我母亲当年也是参加过革命的,帮这个政权的上台也尽过力,她活着的时候从来都没有否定过这个政权。后来她被这个政权整死了,我不同情她!我觉得她只是一个自己支持的政权的受害者,这是他们这一代人自己的选择,我也只能表示遗憾。

廖:王冷老师被打死那一年,她女儿那个时候几岁?

周:她母亲过世时候她13岁。她13岁时已经完全了解了人性,她在晚年反复在讲:我那阵子年龄小,可能因为年龄小,我可能受的伤害就能少一些。

她的这句话让我非常的震惊——我感觉到因为我年龄小,我才少了些受伤害。

是的,你想想一个女孩子刚到青春期就亲见了如此惨事,让她如何接受和应承?是不是?所以她的经历让她后来的思想显得比较清楚。

三、王伯恭老师和廖天琪的父亲,都是黄埔军校四期毕业的;他躲在陕西商洛山里的一个中学教书十多年,仍没有躲过被活活打死的厄运。

廖:那个被打死的男老师是个什么情况?

周:我觉得更重要就是打死的另一个男老师,他叫王伯恭,是黄埔四期毕业的(廖天琪的父亲前国民党国防部兵工总署稽核处长廖宗泽也是黄埔四期毕业的),他当年是国军华北“剿总”副总司令邓宝珊手下的一个参谋长。他虽然是对共产党政权认识比较清楚的一个——他参加了北平起义,在所谓起义以后,他原本有可能做个政协委员什么的,他什么虚衔都没有要,自己要求到陕西商洛山里的一个中学去教书。

廖:他很不得了,他和我父亲是同时毕业的。本来在共产党得到政权以后,他可以凭借起义什么的当个官,可他却自觉的躲了起来。

周:可他去了商洛山里以后,他认为能逃脱过中共的迫害。因为早年他就跟共产党有些渊源,他1949年前在陕北与中共交界的地方当过国军的县长,而他当年也是杨虎城的朋友。1949年杨虎城的尸体在重庆渣滓洞找到了,因为杨虎城死后面部被毁容了,当年就是让他去辨认的杨虎城尸体。

他说:这个没问题,杨虎城身上有什么记号我都知道。随后他陪着杨虎城的儿子压灵从重庆经武汉回到西安,习仲勋等都出面迎灵,习和他也熟识,欲留他在西安当官。他当时要是在新政权里混个一官半职的,有可能还是能混的风生水起的,但他没有!他仍到陕西商洛山的一个中学去教书。

他一直干到文革前两年快退休了,已经五十七、八岁了,他的太太有一半俄罗斯血统,当时在西安外语学院教书,他为了合家团聚,就调回到西安37中学做了个普通的中学教师,是想陪陪太太,就调回西安了,再说马上就要退休了,但是结果还是被打死了。死后因为是所谓的“国民党县长”、“历史反革命”加“反动军官”,没有任何人敢替他说句话,而家人更是不敢吭声。

直到今日,知道他的人都很少。真的是活的廖默,死的无声无息,1949年后的近20年,他就像没有在这个世上活过一样,后来找一张他的照片都实属不易。

而另一个被打死的老师王冷,在死后的结局却还好些。当时文革造反派中间的另一个派系的学生同情王冷,再加上一些有正义感的老师集结起来四处上告,为王冷鸣冤。原因是王冷没有什么历史问题,告起来风险也会小点。

他们就印刷传单和小报张贴分发,也不知道香港的《大公报》当时怎么得到了为王冷鸣冤的传单,刊载上了他们的报纸,这个事情就传开了,当时好多人就知道有王冷这个人和这个事件。

一个坏的制度下,受伤害者遭受灾难的原因,只是任由当权者框定的概率引发,而不是因为因果关联,这是非常危险的。

而文革这个灾祸,砸到每一个个体的头上,不是因果而是靠概率,这就是一个绝望的社会!任凭你生性懦弱、小心翼翼的活人、侥幸鸡贼,但你都是活在随意概率中的一分子!

上上下下的当权者们,你们真的笃信这些无枉死的人中,不会有你们的名姓吗?彭德怀火化后未上油漆的盒子写着「王川男」,而中华人民共和国的主席刘少奇则写的是“刘卫煌”!

所以说在一个坏的制度下没有幸免者,这是每一个人都应该面对的问题。

故而,在拍摄过程中,我常常会在心底里怒质:人啊,我怎么和你们是同类?!

(上)