尽管仍然存在诸多问题,90多个国家在短短40年内所实现的政治转型、以及大多数国家相对的平稳与发展,历史地看却已经非常惊人。匆匆宣布“第三波民主化的失败”显然为时过早,或许我们对历史的评判应抱有更大的审慎。

摘要:1974年开始的全球第三波民主化至今已经40年,此前全球民主国家有约30个,至今却已有100余个。如此大规模、快速的民主扩张,其政治、社会和经济成效如何?许多观察者表示了疑虑。为避免个案分析中的样本偏差问题,本文采用“全案例分析”方法,根据大量比较政治学中的权威数据库,对92个第三波民主化国家/地区转型前后的民主稳固状况、大规模暴力冲突状况以及经济表现进行了系统分析。本文发现,超过一半第三波民主化国家实现了民主体制的相对稳固、社会大规模暴力冲突并没有加剧,并且中长期经济表现良好。但与此同时,有一半左右的第三波民主化国家/地区在民主化过程中遭遇重大挫折并且民主的质量堪忧;此外,有三分之一到一半左右的第三波民主化国家转型后短期经济表现不佳;有近1/5遭遇了国内大规模暴力冲突的加剧。可以说,截至目前为止,第三波民主化有成有败,一个比较客观的评价是“脆弱的有限成功”。

作者:刘瑜,政治学博士,清华大学政治学系副教授 (北京 100084)

冷战结束初期是“民主乐观主义”的顶点。苏东阵营的解体、东亚民主化浪潮的出现、拉美军人政体的纷纷倒台……无不预示着一个“民主全球化”时代的到来。然而,冷战结束之后的20多年里,我们能清晰地看到这种“民主乐观主义”的逐渐衰落。无论是苏东转型过程中的经济社会阵痛、伊拉克阿富汗这样国家转型的艰难,还是俄罗斯委内瑞拉这类国家民主的倒退、“阿拉伯之春”之后紧接着出现的专制回潮,都提醒着我们过去40年左右的民主化浪潮绝非一帆风顺。

毫不奇怪的是,与这种民主受挫现实对应的,是中外知识界逐渐兴起的“民主悲观主义”看法。这种看法的表现形式不尽相同,但是大体而言,其核心观点可以概括为:当民主从西方发达国家向非西方发展中国家扩散时,由于经济、社会、文化条件的不同,它正在遭遇势所难免的失败。比如,中国学者杨光斌指出,“转型国家为什么善终者少之又少?大多数国家要么陷于国家治理失效如菲律宾、墨西哥,要么国家分裂如苏联、南斯拉夫、乌克兰,要么出现周期性政治动荡如非洲很多国家与泰国。”1“也有一些搞民主时间不长而搞得不错的,比如韩国波兰等。但是,不错的后来者少,而大多数国家即使有了巩固的民主也陷于治理困境。”2又比如,《经济学人》杂志在2014年3月的一篇社论《民主出了什么问题》中指出, “赶跑一个独裁者比建立一个有生命力的民主政府要容易得多。新政权开始动摇,经济开始挣扎,整个国家发现自己至少和之前一样糟糕。这是阿拉伯之春中很多地方所发生的事情,也是十年前乌克兰橙色革命所发生的事情……民主正在经历一个艰难时世。在那些独裁者被赶跑的地方,反对派大多没能建立一个行之有效的民主政府。即使在那些民主得以建立的地方,系统的缺陷令人担忧地显现,对政治的幻灭也随处可见。但就在几年前,民主看上去似乎将统领世界。”3

那么,上世纪七十年代中期以来的“第三波民主化”失败了吗?在何种程度上可以说它失败(或者成功)了?如果说它有其失败之处,其失败的主要表现是什么?如果说它有其成功之处,其成功又体现在何处?今天离亨廷顿提出著名的“第三波民主化”概念已经过去20年,离“第三波民主化”本身的发端则已有40年,或许是时候我们对这次民主化浪潮的成败得失做一个阶段性但系统的评估了。这不但有助于我们在一个更广阔的历史图景中定位民主制度所处的位置,而且有助于在扎实的知识基础上构建历史的经验教训。

大体而言,学界认为“第三波民主化失败”的理由有三条:

第一,在这一历史阶段中,步入民主化的国家无法巩固其民主化成果,出现了大量的“民主倒退”或甚至“专制回潮”。与这一观点相联系、但又不完全相同的另一种观点则认为,由于这一波民主化“重形式轻内容”,因此出现了大量的“劣质民主”——不同的学者对这种“劣质民主”的称呼也许不尽相同(“不自由的民主”、“竞争式威权主义”、“委任式民主”、“混合体制”等等),但毫无疑问,低质量的民主被视为这波民主化失败的一个重要体现。

第二,第三波民主化带来了社会暴力冲突的加剧。根据这一观点,由于民主制度内置的社会动员机制,它可能会导致社会矛盾的放大。这一点在那些族群、阶层分裂严重的国家尤为明显。事实上,某种意义上,我们现在时常看到的很多国际新闻似乎是在为这种观点做注脚:伊拉克逊尼派和什叶派的互相袭击、乌克兰的局部战争、埃及的世俗派与亲伊斯兰派的矛盾尖锐化……等等。

第三,第三波民主化导致了经济的萧条和恶化。这一观点认为,由于民主先天的“消费和再分配冲动”,以及民主制度下各种制衡机制带来的决策和施政效率低下,民主不利于经济增长。相比之下,威权体制的资本积累能力、决策和施政效率都远远高于民主体制,从而更有利于经济增长。东亚诸国威权时代的经济增长、中东欧各国转型过程中的经济失序、拉美国家的经济民粹主义,似乎都是这一观点的佐证。

当然还有其它路径可以论证“第三波民主化”的失败,但是上述三种观点似乎是最普遍、最具有代表性的。因此,本文将从这三个方面来评估第三波民主化的成败程度。在进行具体评估之前,也许需要对评估的方法论和研究对象进行一些说明。

关于方法论。本文在方法论上采用“全案例分析”,意即,将所有涉入第三波民主化的国家都纳入视野,从中总结第三波民主化的成败程度。理论分析中诉诸个案经验几乎是不可避免的思路,但由个案推至概括性结论却往往沦为诡辩。这是因为,每个观念先行的人都可以选择性失明,找到自己偏爱的个案,从而导致样本偏差——你说新加坡,我说北朝鲜,你说伊拉克,我说波兰……这种个案支持规律的论证方式本质上是一个知识的死胡同。有鉴于此,本文采取全案例分析——即使对案例有所过滤,也依赖于价值中立的标准去过滤(比如,人口100万以下的国家忽略不计,或者数据库关键信息缺失的国家忽略不计),而不是根据价值偏好去过滤案例。4

关于本文的研究对象。如前所述,是卷入“第三波民主化”进程的国家。哪些国家卷入了这一进程?如果我们采用亨廷顿广为流传的说法,那么第三波民主化起始于1974年,5也就是说,本文的研究对象是1974年之后步入民主化进程的国家。尽管将此后的民主化都列为“第三波民主化”存在一些争议,6但是对于我们所研究的问题来说,这种争论并不是那么重要——比如完全可以将本文题目改成“过去四十年的全球民主化失败了吗”,之所以采用“第三波民主化”这个说法,是因其广泛传播程度带来的易辨识性。

那么,第三波民主化包括哪些国家?本文将Polity IV中所有在1974年之后政体分值曾经从负数转为正数的国家看做“第三波民主化国家”(包括后来退回负值的国家)。Polity IV是国际比较政治学界最权威、被引用最多的政体评估数据库之一。7它对各国政体从1800年至今的表现进行打分,分值分布为-10(最威权)到10(最民主),也就是一共21个分值(包括0)。其中-10到-6被视为威权政体,6-10被视为民主政体,-5到5则被视为“中间政体”(anocracy)。8由于我们需要找到一个明确的门槛来划分出“第三波民主化国家”,显然分值“0”是一个比较合适的门槛分值。9也就是说,Polity分值由“负”转“正”是判断民主化(至少形式上的)是否发生一个比较合理的标准。

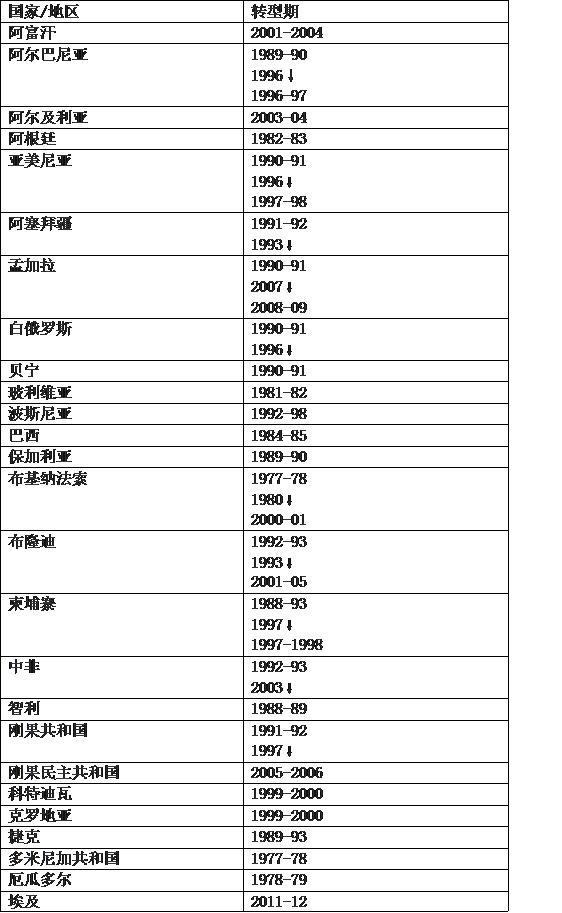

根据这一标准,在当下国家中,有100个国家/地区在这一阶段进入了第三波民主化进程(并不意味着它们能始终维持民主政体)。10为了捕捉相对重要的信息,本文将其中8个人口100万以下的国家从这个名单中剔除,11从而得到92个国家/地区。12表一列举了这些国家/地区的名称及其转型期。在“转型期”这一栏中,转型期是指该国Polity分值从负数(转型前)13跳入正数(转型后)的时间长度——这当然不是说该国在那个“转型后”年份就转型结束了(事实上大多数国家的政体分值都还会处于变动之中),只是说在这个“转型后”年份该国迈入了民主的“及格线”而已。此外,从表中可以看出,有不少国家在进入民主化之后还出现了政体的反复,向下的箭头“↓”表示该国在那个年份民主崩溃了(政体分值重新成为负数),而此后这个国家也许停留在威权政体,也许会再次民主化,对此表中皆有标明。

表一:第三波民主化所涉国家/地区(人口100万以上)(1974-2014)

本文剩下的部分将分为四节。第一节将分析第三波民主化中的“民主稳固”和“民主质量”问题;第二节将分析第三波民主化对社会大规模暴力冲突的影响;第三节将分析第三波民主化浪潮到目前为止对经济绩效的影响;最后一节将做总结。

I.第三波民主化的稳固问题

过去40年里,进入民主转型过程的国家数量上非常可观。尽管不同的数据来源和衡量标准可能会带来稍有差异的结论,但是大体来说,多数数据库和学者指向大同小异的结论:70年代中期,全世界可被视为民主制的国家大约有30个左右,14而40年过去之后,这一数字扩张为100个左右。比如,“自由之家”2014年的报告将122个国家列为进入了“选举式民主”的门槛。15 《经济学人》2012年的民主指数报告将79-116个国家列为民主政体。16Polity IV截至2013年的数据将118个国家列入民主国家或者“开放式中间政体”。

然而,如果很多新兴民主国家出现民主的倒退、民主和专制之间的不断反复或者民主质量低下,一句话,如果众多新兴民主国家的民主无法得到稳固,那么民主国家数量的扩大则未必是好消息。因此,有必要审视“民主回潮”和“劣质民主”这两个现象,唯此才能回答到底“第三波民主化”成果如何。具体而言,需要回答两个问题:第一,第三波民主化发生以来,有多少国家出现了系统化的民主化倒退或甚至民主崩溃(即重返专制)?第二,有多少国家民主化以来,其民主程度长期处于劣质状态?我们可以借助于对Polity IV的分析来回答第一个问题。

民主回潮现象

“民主回潮”现象早已引起诸多学者的关注。亨廷顿著名的《第三波》中,就提及了早先两波民主化之后的民主化回潮现象:在他看来,1828-1914年第一波民主化之后,1914-1945年间构成了民主化的第一次回潮,其标志是纳粹主义和斯大林主义的兴起;1945-1962年的第二波民主化之后,又出现了1958-1974年之间的第二次民主回潮现象。17尽管这一线性起落图受到一些学者的质疑,18但它大体来说的确提供了一个粗略的民主扩张图景。

从上个世纪末期开始,就有学者开始讨论是否第三波回潮已经出现。其中的代表人物是学者Larry Diamond。他将1999年巴基斯坦的政变视为“第三波衰退”的起点,并展示截至2006年底为止,第三波民主化中有20个国家出现了民主崩溃(其中有8个又再次民主化);尤其令他担忧的是,1997到2007年间,在23个非西方大国里,19民主退潮国高达8个。202007年之后的图景似乎并不更鼓舞人心。根据“自由之家”的评估,2013年是连续第八年政治权利与自由倒退的国家超过改善的国家。21

本文试图根据民主稳固程度,对前述92个国家/地区进行一个类型学的描述。笔者将“第三波民主化”国家/地区分为五类:民主稳固型;民主倒退型;民主崩溃型;民主摇摆型;有待观察案例。这里,分类的标准为:1.如果一个新兴民主国家最近一次民主化之后,Polity IV政体分值处于稳定或上升状态持续12年以上,它将被归入“民主稳固型”——之所以选择12年,是因为一般来说,12年能够涵盖绝大多数国家的两次乃至三次大选——如果一个新兴民主国家能够历经两到三次选举周期而民主程度维持稳定或上升状态,视民主在这个国家相对稳固并不为过。2.如果一个新兴民主国家在最近一次迈入民主门槛之后,最近的(2013)民主分值已经从其在此期间曾经到达过的峰值跌落,但又没有跌落至0分以下(威权体制线),这个国家将被视为“民主倒退型”;3.如果一个新兴民主国家最近一次民主化之后,不但民主分值跌落,而且跌落至负分并截至2013年仍然停留在负值,这个国家将被视为“民主崩溃国”。4.如果一个国家在此期间(1974-2013)经历了民主化和民主崩溃,但又重新民主化,并且最近一次民主化尚未满12年过渡期,有理由怀疑这个国家还可能出现民主再次崩溃,该国被列为“民主摇摆国”。5. 如果一个国家最近一次民主转型之后没有出现民主倒退或者崩溃,但还没有过12年的观察期,它将被归入“有待观察案例”。

表二展示第三波民主化的稳固或衰退状况。如表所示,根据上述标准,在92个国家/地区中,截至2013年,有48个可以归为民主稳固国家/地区,7个是民主倒退国,14个为民主崩溃国家,12个是民主摇摆国,11个为“有待观察国家”。22如果把“有待观察国”视为中立情况(这些国家可能民主会持续、也可能会倒退甚至崩溃,因此不做判断),将剩下81个案例。其中,“民主稳固国家”可以被视为阶段性“成功案例”(在这里,“成功”不是指这个国家没有重大问题了,而是指问题并没有危及民主体制本身的存亡),“民主崩溃国家”可被视为阶段性“失败案例”,而“民主倒退国”和“民主摇摆国”可被视为某种程度的灰色地带——这两类国家目前都处于民主状态,但由于它出现了民主倒退的现象或者近期民主被推翻的历史,所以民主在这两类国家的前景还非常不确定。那么成功、灰色地带与失败的比例为:48:19:14。换言之,大约每10个成功案例对应着4个灰色案例以及3个失败案例。如果把灰色地带和失败案例合并成“有重大挫折的民主化国家”,并把48个成功案例中6个12年之前曾经经历崩溃的国家也23算入“民主化遭遇重大挫折国家”,那么“相对顺利的民主化国家/地区”和“遭遇重大挫折的民主化国家”比例则为42:39,基本上相当于1:1。

这些数字显示,从“民主回潮”角度来说,不能断言第三波民主化失败了,但也不能说它完全成功了。一个相对客观的说法是,这是一个带有显著不确定性的有限成功。一方面,92个国家/地区里有48个——也就是超过一半——在最近一次民主化后能够保持民主政体的相对稳定或者改善至少12年以上,说明民主政体在这个国家/地区已经相对稳固。这是第三波民主化的重大成就。如此短的历史时期内,48个国家/地区(其中大多是发展中国家)能够相对成功地迈向民主政体的稳固,与历史上第一波、第二波民主化达至稳固历经的腥风血雨相比(法国大革命、魏玛共和国甚至美国内战都是参照物),某种意义上说是“奇迹”也不为过。

另一方面,新兴民主政体所面临的巨大挑战也毋庸置疑。别的暂不论,92个第三波民主化国家/地区里有32个(超过三分之一)24曾经经历民主崩溃,尽管其中有18个已经又重返民主,但是如此之高的“崩溃率”还是展示了民主化道路之曲折。如果把曾经的民主崩溃国与民主倒退国相加,则意味着39个第三波民主化国家(“待观察案例”之外所有案例的将近一半)在迈向民主化的过程中,遭遇了民主的倒退甚至崩溃,这是一个非常可观的比例。第三波民主化国家中有50%的概率遭遇民主倒退或崩溃,这恐怕也是“民主乐观主义”者在民主化之初未曾想到的。对于第三波民主化的稳固程度,“进两步、退一步”是比较恰切的形容。

表二:第三波民主化民主稳固或衰退情况分类(1974-2013)

劣质民主现象

新兴民主国家的民主质量同样是一个引起众多学者强烈关注的问题。毕竟,短短40年内发展出上百个民主政体,难免出现“囫囵吞枣”所带来的消化不良。正是因此,观察者们不再满足于“民主-专制”这样黑白分明的政体二分法,而寻求细分,从而更精确地把握现实的复杂性。“不自由的民主”、“混合政体”、“中间政体”(anocracy)、“竞争性威权体制”、“委任式民主”等概念应运而生,试图描述那些某种程度上“徒有其表”的低质民主制度。比如,如前所述,Polity IV将政体将分值-5到5的政体称为“中间政体”;《经济学人》的“民主指数”将相当于一部分国家归入“有缺陷的民主”、“混合政体”这样两个含义模糊的类别;媒体人Fareed Zakaria提出著名的“不自由的民主”概念,描述当今世界上颇有市场的“强人操控型民主”;25而哈佛学者Steve Levitsky提出“竞争性威权体制”来表述含有竞争性因素的威权体制。26

这些低质民主国家的出现不足为奇。一方面,很多独裁者出于民众抗议的压力、财政需要或国际威胁而不得不启动民主转型,但是对他们而言,民主化常常只是保住权力的一种策略:当选举舞弊、操控媒体、骚扰公民社会比压制选举成本更低时,他们选择放开选举,制造民主表象;另一方面,从民众方面而言,民主文化的形成往往跟不上制度的快速变迁,对民主的程序性理解往往跟不上对它的功利性理解,公民社会的建设则跟不上族群意识的觉醒,因此,许多民众常常表现出的急躁、偏狭和激情也可能从另一个角度破坏民主的质量。

本文用“不自由的民主”这个概念来大致检测第三波民主化国家的民主质量问题。之所以用这个概念,是因为在影响力上,这是上述表达“劣质民主”的概念中被引用最多的一个;27而在理论上,这可能是对新兴民主国家“民主质量”问题最具有概括力的一个概念。用一个民主国家是否允许充分的“政治自由”来判断其民主质量,也合乎主流政治学界对于民主的理解——自从达尔提出以“自由公正的选举”(free and fair election)作为衡量“多元政体”(Polyarchy)的标准后,“自由公正的选举”就成为多数学者在操作层面上定义民主的标准。“自由”作为一个定语,已经与现代民主密不可分。

那么,第三波民主化国家有多少属于“自由的民主”、多少属于“不自由的民主”?表三试图对第三波民主化国家/地区2014年的状态做一个横切面分析。在这个表中,第三波民主化国家/地区总数不再是92个,而是78个,因为如前所述,有14个国家已经“民主崩溃”,因此现在不存在民主的质量问题——这14个国家将直接被归入“低质民主”的案例,因为其民主质量如此之低,以至于崩溃了。在剩下的78个新兴民主国家/地区里,区分“不自由的民主”与“自由的民主”的标准,为“自由之家”组织的政治自由与公民权利评估分值。28根据“自由之家”本身的说明,1-2.5分被视为“自由”,3-5分被视为“部分自由”,5.5-7分被视为“不自由”。据此,本书将2014年自由之家分值高于2.5的(指1-2.5分)视为“自由的民主”,将3-5分的视为“部分自由的民主”,将5.5-7分的视为“不自由的民主”。

如表三所示,在78个仍然维持在民主状态的第三波民主化国家/地区中,2014年处于“自由的民主”状态的有30个,中间状态为37个,“不自由的民主”状态则有11个——如果将那14个崩溃的民主国家也加入“低质民主”类别,29那么“低质民主”国家的总数为25个。也就是说,在第三波民主化国家中,每6个左右的相对高质量民主对应着7个质量模糊的民主以及5个低质量运转的民主。

这些数字说明:一方面,就民主的质量而言,不能说第三波民主化国家遭遇了普遍的失败,事实上,有三分之一左右的国家/地区(30/92)已经能够在相对自由公正的土壤中培育其民主制度;而明显的“伪劣”民主只有样本的四分之一略多(25/92);考虑到第三波民主化所发生的速度和所覆盖的面积,这已经构成人类政治史上一个惊人的成就。另一方面,“部分自由的民主”为所有类别中最大数量(37/92),这说明绝大多数第三波民主化在质量问题上处于一个“灰色”状态,具有相当大的提升空间;而如果搁置“部分自由的民主”(搁置判断它们到底将倒向哪一边),“良性民主”与“低质民主”的比例为30:25,几乎相当于1:1。可见,第三波民主化发展到2014年,“良性民主”与“劣质民主”的比例大致相当。总体而言,截至2014年为止,在“民主质量”这个问题上,第三波民主化应该说成败相当。

表三:第三波民主化国家/地区中“自由的民主”与“不自由的民主”(2014)

II. 第三波民主化与社会暴力冲突

与早先流传颇广的“民主和平论”相反,近年来“民主冲突论”变得越来越有市场——越来越多的人开始担忧,民主化会加剧社会冲突和动荡。尽管“民主和平论”主要用于分析国际关系(即所谓“民主国家之间没有战争”),而“民主冲突论”主要用于分析国内政治(“民主化激化国内冲突”),两者对民主之“功效”所作出的截然相反的判断还是引人注目。如果民主化带来社会冲突的普遍加剧,那么,即使这些民主化的国家能够维持在民主状态,我们似乎也很难声称民主化在这些国家成功了。毕竟,很多人不仅仅从民主的内在价值、而且从其外在绩效来评判其成败。因此,十分有必要分析第三波民主化在多少国家激化了社会冲突、在多少国家缓解了社会冲突。

许多学者在这方面做过相关研究——当然,由于缺乏可靠的数据库记录小规模冲突,研究通常集中于大规模暴力冲突。Snyder和Mansfield最早开始在冷战后系统阐述“民主引发冲突”的担忧。在他们看来,对于新兴民主国家,族群动员很可能成为机会主义政治精英谋取权力的方式,而族群的过度动员将导致冲突的加剧。30Mann表达了类似的观点,他指出民主的前提是对“民”(demos)的定义,而在族群关系复杂的地方,人们对“民”定义权的斗争可能导致种族关系恶化。31Cederman等通过定量研究表达了类似结论:民主化的启动显著增加内战爆发的可能性,这一点在第一轮和第二轮选举阶段格外明显。32当然也有学者得出不同的结论。比如,通过固定国家和年效应的定量研究,Sunde and Cervellati (2013)发现1960-2003年间,民主化实际上减少国内冲突。33

更多影响广泛的研究得出模糊的结论:政体与社会冲突程度没有必然关系。在一篇被广泛引用的定量研究文章里,Fearon and Laitin(2003)论证一个国家的人均收入是影响内战爆发可能性的最重要因素,相比之下,政体的影响很微弱。34Collier的发现则更有趣:他发现当一个国家相对贫穷时(人均GDP2700美元以下),越民主社会就越动荡;但是当一个国家相对富有时(2700美元以上),则变成了越专制越动荡。35Goldstone等人的发现同样有趣,他发现不是民主政体本身、而是特定类型的民主政体(派系主义民主)会加剧内战爆发的可能性。36

上述研究似乎使得民主化与社会冲突的关系变得扑朔迷离。本节试图对第三波民主化中的这一关系进行描述性呈现。现有的研究并没有对此做出专门分析——这不仅仅是因为现有研究并没有在时段和空间上聚焦第三波民主化国家,而且因为现有的定量研究以“国家-年”为单位,而本文以“国家”为单位——二者所揭示的信息不完全一样:以“国家-年”为单位意味着,那些屡次民主化、屡次民主崩溃又屡次再民主化的国家(比如历经12次政变的泰国)在考察中权重将被强化,因为它每一次民主化都将被计算一次。以“国家”为单位则更有助于我们观察与民主化相关联的冲突在空间上——而不仅仅是时间上——如何分布。

表四列举第三波民主化国家/地区转型后国内大规模暴力冲突的爆发情况。37“+”号意味着转型后有大规模暴力冲突爆发,“-”号意味着没有。数据来源是“政治不稳定工作组”数据库(Political Instability Task Force)。这一数据库包含四个类型的政治不稳定指标:种族战争,革命战争,屠杀/政治杀害和民主倒台。38由于我们关心的是“民主化如何影响暴力冲突”,因此“民主倒台”这一项从我们的考察中剔除。也就是说,如果一个国家/地区在转型后经历了其它三项冲突(种族战争,革命战争和屠杀/政治杀害)中任何一项的爆发,它将被打上一个“+”号。

需要指出的是,“-”号并不意味着这些国家在转型后没有显著暴力冲突,而是指即使有显著暴力冲突,这个冲突也是爆发于威权时期而延续至转型后。换言之,在这些国家,民主转型没有能力及时结束冲突,但这不同于说“民主转型导致了冲突”。比如,危地马拉经历了一场长达30年的内战(1966-1996),危地马拉的民主化发生于1984-86年左右。在民主化发生之前,这场发生于左翼革命者与右翼政府军之间的战争已经发生了近20年,因此很难说这场战争应该归因于民主转型——事实上,一定意义上,是民主转型为后来的停战议和提供了制度框架。又比如巴基斯坦2007年民主化之后,在其Pashtun地区,至今仍然存在着持续的大规模暴力冲突,但是这个冲突并非起始于民主化之后,而是发端于军事独裁者穆沙拉夫还在台上的2004年,39可以说民主化无力结束这场冲突,但不能说是民主化导致了这场冲突。

表四 第三波民主化国家/地区转型后显著暴力冲突的爆发(1973-2014)40

如图所示,在92个第三波民主化国家/地区中,有26个在民主化之后爆发了显著的暴力冲突。由于本文不做回归分析,因此表四所呈现的只是民主转型与冲突在时间上的前后关系,这并不一定意味着两者之间有因果关系(无论是民主转型之后的冲突还是和平,都未必可以归因于民主转型)。但即使我们将这26个国家的冲突全部归因于民主转型,这也只意味着略大于四分之一的国家由于民主化而导致冲突加剧,这和一些人印象式的结论(“民主化必然或很可能加剧社会冲突”)并不相同。

但这不是本节分析的终点。接下来我们需要分析的是,在这26个国家中,它们在民主化之前有多少存在规模更大或者规模相当的冲突——如果某些国家在民主化之前就存在同样剧烈甚至更剧烈的冲突,那么很难论断民主化加剧了冲突(尽管民主化有可能改变了冲突的发生机制)。为比较这26个国家转型前后的冲突规模,本文依据“重大政治暴力事件”数据库(Major Episodes of Political Violence)所提供的战乱死亡人数。41该数据库提供了1946-2013年“重大政治暴力”所引发的死亡人数(根据不同信息来源综合评估而成)。本文所依据的逻辑是:如果一个国家在转型前所经历的冲突死亡人数多于或相当于转型后(考察的整体时间范围是1973到2013年),那么这个国家就不能归于“民主化加剧冲突国”。根据这个标准,本文发现在这26个国家中,有8个在民主化之前冲突更严重或同样严重,应该被划出“民主冲突加剧国”;此外,有4个处于灰色地带——这些国家40年来分别出现过两轮民主化,第一次民主化加剧了冲突,第二轮民主化却缓和了冲突,故此将其列入灰色地带。表四列举和表五分别列出这8个和4个国家,并对列举原因进行了简单说明。

表五 转型前冲突规模大于或相当于转型后冲突的8个国家(1973-2014)42

表六:两轮民主化后冲突程度变化方向不同的国家(1974-2013)

可见,26个转型后爆发大规模暴力冲突的国家里,有8个属于转型前冲突或同样严重或更严重的国家,有4个在不同轮次冲突后有不同稳定性表现(“灰色地带”),这留给我们14-18个“冲突加剧国家”。44那14个表现明确的“冲突加剧国”分别是阿塞拜疆,波黑,刚果共和国,科特迪瓦,克罗地亚,埃及,格鲁吉亚,墨西哥,摩尔多瓦,尼日利亚,俄罗斯,泰国,土耳其和乌克兰;4个灰色地带国家则为阿尔巴尼亚,几内亚比绍,尼泊尔和秘鲁。综上所述,搁置灰色地带的国家,“冲突非加剧国”与“冲突加剧国”的比例是74:14,相当于5:1。也就是说,每一个民主转型后大规模暴力冲突加剧的国家,对应着五个没有大规模暴力冲突加剧的国家。“民主化必然或很可能带来暴力冲突的加剧”的看法并不客观。并且,需要再次提醒读者的是,民主转型后发生的冲突未必是因为民主转型(如前所述,经济水平等等因素可能更能影响社会的稳定性)。比如,很难说2007年墨西哥的缉毒战争与十年前发生的民主化有什么必然联系。考虑到这个因素,实际上由于民主化“导致”的冲突很可能还要小于14-18这个数字区间。

当然,即使是14-18个国家在转型后爆发大规模暴力冲突,这也是一个不小的数目,相当于转型国家的15-20%。对于那些当事国家与民众,比如前南斯拉夫地区的民众,这种冲突可能意味着数十年发展机会的失落以及生命安全被威胁。对于严肃的学者,尤其需要分析这些国家到底存在哪些状况以及民主的何种特性,使得民主的落地点燃了这些地方剧烈的暴力冲突。但是,断言民主化必然或极有可能导致暴力冲突升级,又显然不够审慎。事实是,民主转型后不爆发大规模暴力冲突的可能性,远远大于爆发的可能性。

III.第三波民主化与经济增长

另一个经常被用以判断第三波民主化成败的角度,是民主化的经济后果。从柏拉图到托克维尔,从哈耶克到亨廷顿,都曾担忧民主所滋生的消费与再分配冲动会影响经济增长,尤其是在经济高度不平等国家,因为高度不平等国家,中间选民的收入可能远远低于国民的平均收入,从而使得多数民众在政策上可能偏好高税收和低投资,继而引发低增长。45东亚各国、印尼、智利等国在威权体制下的经济增长被视为“威权体制有利于经济增长”的最佳明证,而印度、菲律宾等国经济的相形见绌,以及中东欧地区转型初期的困难,则似乎说明了“民主体制不利于经济增长”。尤其是中国与印度的经济发展速度对比,常常被用以说明不同政体对于经济绩效的不同影响。

如前所述,由于可能的样本偏见,我们很难从个案中总结规律。因此,对于政体与经济发展的关系,更可靠的观点来自于更全面的定量研究,而这也正是过去二十年左右非常热门的一个研究领域。然而,就民主与经济增长的关系,相关研究并没有给出一个特别明确的结论。相反,许多引人注目的研究发现,政体对于经济增长没有显著影响,也就是说,民主既不有利于也并不有害于经济发展。比如,较早开始做相关研究的Barro发现,“更多的政治权利对于增长没有影响。”46在其2000年的经典著作《民主与发展》中,Przeworski等系统论证了政体类型对于经济发展没有统计显著的关系。47即使是针对亚洲——这一被视为“威权式增长”和“民主带来落后”的典型地区——的研究,也并没有显示民主化有害于经济发展。事实上,研究发现在亚洲地区,民主化既不有利于也不有害于经济增长。48结论的不确定性也体现于Doucouliagos等的一篇综合分析文章中。根据他们对2005年之前84篇相关研究中483次回归分析的整理,他们发现“15%的回归分析显示民主对经济增长显著负相关,21%不显著负相关;27%显著正相关,37%不显著正相关”。49

虽然很多研究显示政体与经济表现没有明显关系,甚至有定量研究显示民主有害于经济增长——比如Tavares 等发现,民主与低私人投资和高政府支出相关,从而影响经济增长,50 但在近十年左右,也就是研究方法得以改进、研究时段得以拉长以及研究数据得以改进之后,51似乎越来越多的研究显示民主有利于经济发展——这一点在民主相对稳固之后尤为明显。

Acemoglu等2014年的最新研究论文“民主的确导致增长”发现,1960-2010年间,“民主对于经济增长具有强劲而且显著的影响”,而且这一影响并不因为转型国家的经济起点而出现明显变化,其中的机制是,“民主通过鼓励投资、增加教育、促进经济改革、改进公共服务以及减少社会动荡而促进未来的GDP增长”。同时指出,“我们没有发现什么证据证明,对于欠发达经济,民主束缚经济增长”。52 Doucouliagos等也发现,尽管民主政体并不直接导致经济增长,但是它可以通过增加人力资本、经济改革、减少政治不稳定和通货膨胀对经济增长产生间接正面作用。53

又比如,Gerring认为政治转型的经济效应是迅速出现的,这一假定存在问题。54为此,他所设计的研究框架将民主视为“存量”(即民主历史积累的“厚度”)而非某个点上的水平,在这一框架下,民主对于经济增长显著正相关,并且这一结果并不因为一个国家是“早发”还是“后发”民主国家而改变。Persson等得出了类似的研究结论,只不过他们将作为存量的民主概念化为“民主资本”。55

Papaioannou等的研究思路与Gerring类似。56他们对1960-2005年间发生的民主化进行研究,与之前绝大多数横断面比较不同,作者着力于国家内部的比较(从而尽量控制研究变量)。通过比对转型“之前”与“之后”的人均GDP增长率,他们发现“稳固的民主化”(即“没有出现逆转的民主化”)与人均GDP每年1%左右的真实增长相关。这一正相关关系在那些“部分民主化”的国家甚至比“完全民主化”的国家更显著。而在同一时期出现的“专制化”(尽管此类案例要少得多)却对经济有显著的负面效果,这似乎否证了“专制拯救经济”的传说。

当然,无论是“民主厚度”、“民主资本”还是 “没有逆转的民主稳固”,对一些读者来说,这些前提就存在有问题——因为将未稳固的民主排除出去,会使得研究结果发生扭曲。这显然是一个值得关注的问题:稳固的民主有利于经济增长,那么普遍存在的“不稳固民主”呢?当然,需要提醒读者,如第一节所述,如果以“最近一次民主化以来,在民主体制内停留12年以上、并且民主分值始终处于稳定或上升状态”为民主稳固的标准,那么截至2014年为止,第三波民主化国家中相对稳固与不稳固的比例大致为48:32,大致相当于3:2。

无论如何,民主转型与经济发展的关系并没有明晰结论。不同研究之所以结果众说纷纭,显然与不同学者所使用的数据库、研究时段和地区、以及模型建构方式相关。和第二节相似,本节试图以国家/地区为研究单位,分析和比较第三波民主化国家/地区在转型前后的经济表现,以揭示现有的以“国家-年”为单位的定量研究所不能完全揭示的信息。如前所述,由于方法论与篇幅关系,这种对比是描述性的,而非解释性的。

表六将第三波民主化国家/地区的人均GDP(美元为单位)及其增长率(以百分比为单位)以前后比对的方式列举出来,数据来源为世界银行的“世界发展指数”(World Development Indicators)。57需要说明一下表中的列举规则。第一,就案例的过滤而言,由于制度对于经济的影响往往需要一定的时段才能呈现,从92个案例中,笔者将过滤掉5个转型至今不到5年的国家,58以及7个民主化5年之内就倒退回专制的国家;59有三个国家(海地,尼日尔和泰国)在此期间如此频繁地经历民主化与专制化,本文也将不予考察,因为我们难以判断,到底是期间的民主化还是期间的专制化导致了经济的上升或下降。60此外,某些国家期间有过多次转型,出于同样考虑,其中民主化没能延续5年的轮次将不予考虑,其中如果有多轮次民主化存续5年以上,将被分别考察。61这将使本轮考察集中于剩下的77个国家/地区。第二,就经济绩效的时间区段而言,由于转型阶段经济可能出现大起大落,某一年的经济指标所含信息可能以其突发性而产生误导效果,笔者认为以时段来进行比较比以时间点来进行比较更能说明问题,因此以5年或以上为一个时段来进行展示,因此表中数据为那个区间的平均数;鉴于不同学者都频繁提及民主化的长期和短期绩效之不同,因此笔者将相关经济指标以转型启动年为起点,62区分为短期(1-5年)、中期(6-15年)、长期(15-X)来展示以期进行比较;63有六个国家在民主化后有过非常短暂的专制回潮(1年左右就恢复民主体制),64由于回潮期间的经济绩效很难归因于之前的民主或者当下的专制,但由此舍弃这些案例又会导致过多信息流失,因此将保留这些案例,但在回潮期间的经济指标将被跳过不计;如果一个国家的民主化存续不到10年(比如8年),那么5-15年那一栏里记录的,将是该国民主转型后5-8年的经济指标;以此类推,如果不到20年(比如18年),那么16-25年那一栏里记录的,将是16-18年的指标;此外,如果一个国家在民主化之后重返专制,对其转型后经济表现的数据将截止到其民主崩溃之年为止;65最后一点,对于在此阶段新成立的国家(比如苏联解体成的诸多国家),由于WDI数据库中没有它们成立之前的数字,虽然它们母国转型的启动可能略早于建国年,但是我们只能从建国年开始算起。

从表六可见,就人均GDP的数值而言,民主转型后,短期内(1-5年)经济实现增长的国家与经济倒退的国家比例为49:26(有两个国家/地区数据缺失);中期内(6-15年)这一比例为72:2(有三个国家/地区数据缺失);长期(16年以上)为50:3(有25个国家/地区数据缺失66)。就GDP增长速度而言,民主转型后,短期内经济增速超过转型前的国家与落后于转型前的国家比例分别为29:27(有22个国家/地区数据缺失);67中期内这一比例为34:21(23个国家/地区数据缺失);长期为22:15(41个国家/地区数据缺失)。

这些数字给我们带来丰富的信息。第一,数字显示,转型初期的确是经济最脆弱的时候,49:26的比例(经济增长国:经济倒退国)说明,约每三个转型国家里就有一个短期内会出现经济水平的倒退;29:27的数值(增速提升国:增速放缓国)也说明,大约有一半第三波民主化国家转型后短期内经济经济速度不如转型前;第二,中长期而言,民主转型却与经济增长大致并行不悖——经济增长国:经济倒退国的在转型后中期的比例(72:2)与长期的比例(50:3)说明,绝大多数第三波民主化国家在转型最初的动荡之后都实现了经济增长;虽然经济增速方面的消息并不同样明晰(中期增速高于转型前的国家:中期增速低于转型前的国家只比为34:21;长期增速高于转型前的国家:长期增速低于转型前的国家之比为22:15),但考虑到不少国家(比如西班牙、韩国等地)增速放缓可能与其到达中等发达水平、而中等发达国家增速一般低于相对贫穷阶段有关,68这种增速放缓未必意味着这些国家的经济发展出现了重大挫折。

总之,转型的确在短期内给经济发展带来比较显著的挑战,但是断言第三波民主化使得大多数转型国家经济倒退或停滞却不符合基本事实——即使是短期内,转型后经济实现增长的国家也是倒退国家的两倍,而且有一半左右的国家增速与转型前持平;转型后经济中长期的表现更是比较清晰地指向增长。从经济发展的角度而言,转型后短期内经济有成有败,中长期却是成远远大于败。

表七:民主化前后第三波民主化国家/地区的人均GDP(美元)与人均GDP变化速度(%)(1974-2013)

IV.总结

针对“第三波民主化”成效的激烈辩论,本文试图辨析第三波民主化的成败程度以及表现方式。由于目前国内的讨论大多基于个案观察,而由个案推导概论可能会遭遇样本偏差陷阱,本文采用了“全案例分析”的方法论。本文的分析主要从三个角度展开:民主稳固与民主质量问题;民主化与大规模暴力冲突;民主化与经济增长。

在民主稳固问题上,本文发现在第三波民主化国家里,截至2014年为止,“民主稳固国”与“民主非稳固国”的比例大致为3:2,而从民主质量而言,“良性民主”与“低质民主”的比例大致为1:1。从民主化与国内大规模暴力冲突爆发的关系而言,92个转型国家/地区中,民主化之后大规模暴力冲突爆发增加的国家有14-18个,也就是大约15-20%;民主化之后,冲突没有加剧的国家与冲突加剧的国家比例大致为5:1。从转型后的经济表现来看,短期而言,“经济增长国”与“经济倒退国”的比例大致为2:1,而经济增长提速国与经济增长减速国的比例大致为1:1;中长期而言,绝大多数转型国都实现了经济增长,并且多数国家经济增速超过了转型前(中期增速国:减速国约为7:4,长期约为4:3)。

以上这些数据显示,第三波民主化的成效是复杂的,其中有成有败。那些认为这轮民主化失败的人不是完全没有道理,尤其在民主质量、民主化后短期的经济表现、某些国家冲突加剧等方面,关于民主化的担忧有相当事实基础。但是另一方面,从上述全案例分析可以看出,将第三波民主化描述成普遍的失败,则并没有事实基础。事实上92个转型实体里有一半多维系在稳固状态,一半民主质量达标,绝大多数国家并没有因为民主化而导致大规模暴力冲突加剧,大多数国家转型后保持经济增长,甚至中长期来看经济增速高于转型前。这些都是第三波民主化国家成功的地方。成功的比例与失败的比例看,前者更高。

放在更长的历史时段中来看,这一成就显得更加突出。历史上的制度转型过程大多相当惨烈,相比较而言,第三波民主化倒不那么悲惨。柬埔寨1975年的共产转型导致约150万人丧生,苏联的红色政权建立之初,有200万人左右死于饥荒,69而之后的农业集体化导致的饥荒使600万人左右丧生。70即使不与其它制度转型相比较,而与第一波、第二波民主化相比较,第三波民主化的动荡程度也平均更小。今天我们把欧美民主国家——这些第一、第二波民主化的国家视为民主成功的案例,殊不知用几百年积累的成就与几十年积累的成就相比较,本来就有问题。法国大革命和美国革命的战争洗礼自不待言,即使是被视为“平和渐进”的英国革命,也不像很多人认为的那样和风细雨。光荣革命被视为“不流血的革命”,但是,人们似乎忘了英国内战是光荣革命得以实现的前提,而英国内战中的死亡人数是大约10-20万人,71这占当时英国人口的比例也很高。至于日本、德国这样的国家走上民主的道路,其腥风血雨程度更是不用赘述。相比之下,尽管仍然存在诸多问题,90多个国家在短短40年内所实现的政治转型、以及大多数国家相对的平稳与发展,历史地看却已经非常惊人。匆匆宣布“第三波民主化的失败”显然为时过早,或许我们对历史的评判应抱有更大的审慎。

这也许与很多人的直觉不相符合——电视上报纸上不是天天在报道伊拉克、阿富汗、乌克兰、泰国、埃及这些“民主化”国家的骚乱或战火吗?事实与直觉的这种落差,很可能是因为:1).人们的现实关注偏好——每天正在发生的战乱,显然比历史上的转型战乱或转型前战乱更加引人注目,哪怕后者的规模比前者更惊人;2).媒体具有冲突报道偏好——毕竟,冲突才构成新闻,相对和平的转型反而较少出现在媒体视野里;3)一些人的选择性归因机制——许多第三波民主化国家曾在民主与专制之间震荡徘徊,但只要一个国家曾经有过民主化的尝试,在一些人看来,似乎这个国家所有的问题都来自于其民主化的经历。比如泰国,1930年代以来12次的军事政变足见该国的政治动荡。但是,如果说民主化无力制止这个国家的动荡,专制化似乎也同样没能结束这种动荡——如果“专制化”能够结束这个国家的冲突,何以12次“良机”都被错失?也许存在一种可能,就是这个国家存在一些深层的结构性因素,使得政体选择——无论民主或专制——都无法结束冲突。这种“只要一个国家民主化过,它的一切问题都是因为民主化”的观念,不但逻辑上很难站得住脚,理论上也构成另一种意义上的“民主万能论”,尽管“民主万能论”往往是其所反对的。72

正是因为人们的现实关注偏好、媒体的冲突报道偏好以及选择性归因机制,涵盖历史维度和广阔视野的“全案例分析”对于我们做出综合判断才显得格外重要,否则我们的认识可能因为新闻热点、历史短视或者价值倾向而发生变形。当然,本文的结论是完全开放的——第三波民主化将来的进展可能会推翻其中观点,对同一个关系采用不同的数据库或者不同的研究对象也可能结果非常不同,所以本文只是相关领域里的一个初步努力,目的是寻求一种更审慎的方法论来谈论民主化的成败。事实上,本文所引发的问题可能比它试图回答的问题更重要,即,如果第三波民主化的国家有成有败,那么,是何种因素使相对成功者得以成功、相对失败者遭遇失败?或许,对民主化成败条件的分析,是更令人深思的问题。

注释:

1 杨光斌,“西方民主的泰国之殇”, 2014/9/29取自共识网http://www.21ccom.net/articles/qqsw/qqgc/article_20140609107369.html

2 杨光斌,“台湾民主是怎么玩砸的”, 2014/9/29取自共识网 http://www.21ccom.net/articles/zgyj/thyj/article_20140324102909.html

3 Economist,“What’s Gone Wrong with Democracy,” Economist, 2014.3.1

4这不是说个案分析不重要——事实上,个案分析对于我们理解一个事物运转的机制可能非常重要,但是由个案推导概论则是一个常见的认识陷阱。

5 Samuel Huntington, The Third Wave, University of Oklahoma Press, 1993.

6 比如当颜色革命发生时,有人认为这属于“第四波民主化”;当阿拉伯巨变发生时,也有人做如是判断。

7 Marshall, M., Gurr, T. & Jaggers, K. (2013b) Polity IV Project. http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html

8 其中-5到0被视为“封闭式中间政体”,而1到5被视为“开放式中间政体”。

9 分值“0”本身是一个问题,因为它既不是正数,也不是负数。本着相关信息最大化原则,当一个国家的政体分值1974年后从负值显著提升至“0”时(“显著”定义为3分或以上),这个国家就仍会被视为卷入了“第三波民主化”。

10 国家的数量是一个问题。过去40年间,涌现出大量的新国家,也有一些国家消失了。本文以2014年为截面,将当前仍然存在的国家作为分析对象。对于那些新国家,判断它是否进入了第三波民主化进程,本文会将其母国历史也纳入考虑。比如,尽管立陶宛这个冷战后的新国家的政体分值起点就是10分,但它仍然被视为进入了第三波民主化进程,因为其母国苏联在1974年之后很长一段时间内仍然是威权政体。

11 它们是佛得角共和国,科摩罗伊斯兰共和国,吉布提,苏里南,黑山共和国,不丹,斐济和圭亚那。这些国家人口数量如此之小,以一样的权重和其它国家相提并论可能会导致信息的扭曲。

12 并不是每一个国家在每一个年份都得到了一个-10到10之间的Polity分值。还有三种“特殊状态”:当一个国家处于“被占领状态”时,其分值为-66;处于“无政府状态时”,分值为“-77”;处于“政体过渡状态”时,分值为-88。大多数情况下,我们可以根据这些“特殊状态”前后的分值来判断这些“特殊状态”是否意味着民主转型已经发生,但是在1974年后,有两个国家的“被占领状态”延续至今(阿富汗和波斯尼亚),也就是其“-66”之后的状态并不明确。为了避免重要信息的流失,笔者根据对这两个国家近年状态的判断,仍然将其视为“第三波民主化国家”,其威权体制倒台到第一次大选年份视为“转型期”。

13 转型的初始年份未必意味着这个国家在1974年以后、该年之前一直处于威权体制状态。一个可能的情况是,该国在1974年之前民主化,在1974年之后某个时刻成为威权政体,然后再次民主化。比如,委内瑞拉1958年就成为了民主政体,一直持续到2009年(当年查韦斯总统的威权政策已经使其不再成为民主政体),但是2013年查韦斯去世之后,委内瑞拉再现民主转机。

14 《第三波》中,亨廷顿指出1973年,全世界民主国家为30个。当然必须指出,当时的全世界国家数量和今天不同。1973年,国家总数为122个,今天却有190个左右。

15 http://freedomhouse.org/sites/default/files/Overview%20Fact%20Sheet.pdf

16 由于有37个国家被列为混合政体,所以本文采用了一个区间来描述其数据。见:http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index-2012.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex12

17 Freedom House, “Freedom in the World, 2014,” http://freedomhouse.org/sites/default/files/Overview%20Fact%20Sheet.pdf

18 Renske Doorenspleet, “Reassessing the Three Waves of Democratization,” World Politics 52 April 2000, p.384–406.

19 他称之为“战略性摇摆国”,人口8千万以上或者国民收入超过1300亿的国家。

20 Larry Diamond, Spirits of Democracy, St. Martin’s Griffin, 2009, p.63

21 Freedom House, “Freedom in the World, 2014”.

22 “有待观察国家”数量较多,可能会使一些关键信息变得相对模糊,但这是我们设定“12年观察期”这样一个较长观察时段的必然结果。

23 最近一次转型后民主稳固超过12年的国家中,有6个(阿尔巴尼亚,亚美尼亚,柬埔寨,加纳,尼日利亚,秘鲁)在12年前经历过民主崩溃

24 14个民主崩溃国+12个民主摇摆国是26个,但最近一次转型后民主稳固超过12年的国家中,还有6个在12年前经历过民主崩溃。

25 Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy,” Foreign Affairs, Nov./Dec. 1997.

26 Steven Levitsky and Lucan Way, Competitive Authoritarianism, Cambridge University Press, 2010.

27 Google的搜索显示(2014年9月9日),illiberal democracy的结果数量明显多于其它概念。

28 “自由之家”组织每年对各国的政治自由和公民权利状况进行评估,其数据库被比较政治学界广为引用。

29 脆弱的民主容易崩溃,而脆弱本身就是民主质量低下的一个表现。

30 Jack Snyder, From Voting to Violence, W. W. Norton & Company, 2000

31 Michael Mann, Dark Side of Democracy, Cambridge University Press, 2005

32 Lars-Erik Cederman, Simon Hug & Lutz Krebs“Democratization and Civil War”, Journal of Peace Research, 2010, 47(4): 377-394.

33 Uwe Sunde & Matteo Cervellati, “Democratizing for Peace?” Oxford Economic Papers 2014, 66(3): 774-797

34 James Fearon & David Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, American Political Science Review, 2003, 97(1): 75-90.

35 Paul Collier, Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places. New York, NY: Harper, 2009.

36 Jack Goldstone, etc., “A Global Model for Forecasting Political Instability”, American Journal of Political Science 2010, 54(1): 190-208.

37 本文只考察国内大规模暴力冲突,不考察国际冲突。此外,如前所述,由于缺乏可靠的数据库,小规模暴力冲突和和平示威游行不在考察范围。

38 在该数据库中,革命战争与族群战争有两个定义标准:动员标准-冲突各方能够动员至少1000人;冲突烈度标准-战争全程至少有1000人因为该冲突而死亡,并且战争的每一年至少有100人因为该冲突死亡。屠杀/政治杀害被定义为“政府针对非武装的反抗族群进行的大规模杀害”。参见:Monty Marshall & Ted Gurr, Political Instability Task Force Dataset, 2013. http://www.systemicpeace.org/inscr/PITFProbSetCodebook2013.pdf

39 事实上也很难说是穆沙拉夫的独裁导致了这场冲突,因为它有其国际根源——倒台后的阿富汗塔利班组织以此地区为基地作战。客观地说,巴基斯坦面临的是一个国家整合问题,无论专制化还是民主化迄今为止似乎都无力在巴基斯坦解决这个问题。

40 由于写作时间是2014年,笔者根据所掌握的信息,适当补充了2014年的信息,但2014年的信息可能不精准全面。

41 Monty Marshall, Major Episodes of Political Violence (MEPV) and Conflict Regions, 1946-2012. 2013. http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm

42 MEPV的数据岛2013年为止,2014年信息由作者根据所掌握信息补充,有可能不够精准全面。

43 布隆迪的情况既可以归入表四,也可以归入表五,但是由于冲突规模太大,因此有必要对冲突伤亡人数进行说明。另外,尽管布隆迪1972-73年的战争发生在1974年之前,但是由于它与1993年第二次战争的紧密联系、以及与本文主题的紧密相关性,因此有必要纳入考察。

44 事实上,其中有些国家民主体制后来崩溃了,并且民主崩溃后的大规模暴力冲突比民主转型之后更加严重。如果把这个因素纳入考虑,15-19个国家可能还会减少两三个(比如刚果共和国民主体制1997年倒台、埃及2013年民主崩溃后都引发较大规模的暴力冲突)。但鉴于我们考察的问题主要是民主化的影响,而不是“专制化”的影响,这个因素在此文中被忽略不计。

45 Torsten Persson and Guido Tabellini, “Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence”, American Economic Review, 1994, vol.84(3), p.600-21.

46 Robert Barro, Getting it Right: Markets and Choices in a Free Society, The MIT Press. 1997, p.1 and 11.

47 Adam Przeworski, Michael Alvarez & Jose Cheibub, Democracy and Development, Cambridge University Press, 2000.

48 Uk Heo, Sung Deuk Hahm, Dohee Kim, “The Impact of Democratization on Economic Growth in Asia: An Interrupted Time-Series Analysis,” Korea Observer, 2012, 43(1), p.21-45.

49 Hristos Doucouliagos and Mehmet Ulubasoglu, “Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis,” American Journal of Political Science, 2008, 52(1), p.61-83.

50 Tavares and Wacziarg, “How Democracy Affects Growth”, European Economic Review, 2001, 45(8), p.1341-78.

51 比如,Magee等2014年指出,威权国家提交给世界银行的经济数据倾向于夸大其经济水平。根据他们的研究,威权政府对本国GDP增长的夸大大约在1%左右。Christopher S. P. Magee and Joh A. Doges, “Reconsidering Regime Type and Growth: Lies, Dictatorships, and Statistics,” in International Studies Quarterly (2014) 1-15.

52 Daron Acemoglu “Democracy Does Cause Growth,” http://www.nber.org/papers/w20004

53 Hristos Doucouliagos and Mehmet Ali Ulubasoglu, “Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis,” American Journal of Political Science, 2008, 52(1), p.61-83.

54 John Gerring, Philip Bond, William T. Barndt, & Carola Moreno, “Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective,” World Politics 2005, 57 (April), p.323-64.

55 Torsten Persson, & Guido Tabellini, “Democratic Capital: The Nexus of Political and Economic Change,” American Economic Journal: Macroeconomics, 2009, 1(2), p.88-126. 他们对“民主资本”的理解涵盖了Gerring等的民主存量概念(民主+时间),但又不完全相同,他们将邻国的民主水平也考虑入内,认为这对一个国家的民主观念也会发生影响。

56 Elias Papaioannou & gregorios Siourounis, “Democratization and Growth,” The Economic Journal, 2008, 118(October), 1520-1551.

57 World Bank, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

58 分别为几内亚,索马里,突尼斯,委内瑞拉,也门。

59 分别为阿塞拜疆,白俄罗斯,刚果共和国,埃及,毛里塔尼亚,苏丹和乌干达。

60 比如,海地1990年民主化,1991年民主崩溃,1994年再次民主化,2000年又民主崩溃,2006年再次民主化。那么,海地1992年的经济绩效到底应该归因于1990年的民主化还是1991年的专制化?似乎很难归因。也许有人会认为恰恰是民主化导致了政体不稳定,但是当民主和专制如此频繁穿插时,似乎同样也可以怀疑是专制导致了政体不稳定。

61 这意味着布基纳法索、布隆迪、加纳和尼日利亚的第一轮民主化,以及马达加斯加和马里的第二轮民主化将不予考虑;而尼泊尔和巴基斯坦的民主化经济绩效将被分两轮考虑。

62 转型启动年就是Polity分值由负转正的那一年,或者民主化过程中-88(“转型”标识)开始的那一年。

63 X表示“至今”或者“民主崩溃前”。

64 包括阿尔巴尼亚,亚美尼亚,柬埔寨,孟加拉,几内亚比绍,秘鲁。

65 这样的国家有7个:埃塞俄比亚,几内亚比绍,伊朗,马达加斯加,马里,尼泊尔的第一次民主化以及巴基斯坦。

66 大量数据缺失是由于很多国家尚未进入民主转型后的第16年。

67 这里的大量数据缺失与转型带来大量新国家,而WDI没有这些新国家之前的经济增速数据有关。

68 这就像百米速度从20秒提高到16秒相对容易,从16秒提高到12秒却非常困难一样。

69 http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_famine_of_1921取于2014/9/29

70 http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_famine_of_1932–33取于2014/9/29

71 http://en.wikipedia.org/wiki/English_Civil_War 取于2014/9/29

72 一个有趣的现象是,在分析发达民主国家的很多成就时,很多人并不认为是“民主”的功劳,而是“法治”、“经济实力”、“国际掠夺”的结果,但是在分析动荡民主国家的很多问题时,同一些人则认定那是“民主”的恶果——面对成就时,民主成了一个无限小的自变量,而在面对问题时,民主则成了一个无限大的自变量。反讽的是,正是这种“这个是民主的错、那个是民主的错”的分析过程中,这种观点持有者不知不觉成了另一种意义上的“民主万能论者”,而“民主万能论”恰恰是他们所极力反对的观点。

(本文首发于《新政治经济学评论》2015年4月刊)