刘柠 刘柠 2019-05-02

2018年6月24日,一个溽热的周六下午。帝都“宇宙中心”(五道口)的706空间,门窗紧闭,窗帘半合。作为“讲台”的桌前坐了三个人,大约十五六个青年男女坐在下面。前一天,会议通知被人从网上摘掉,据说是为了“控制规模”。

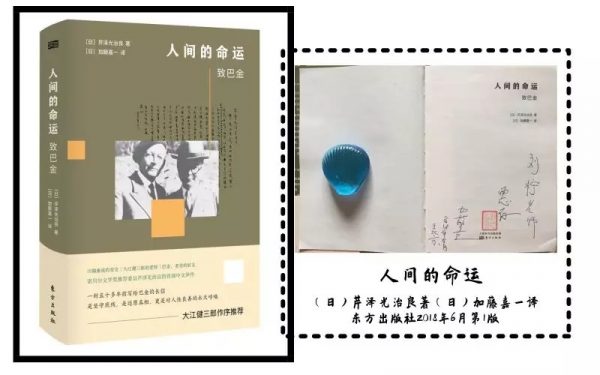

如临大敌至此,其实无非是为了一本小书的出版发布会——一本212页的小精装,书名是《人间的命运——致巴金》(以下简称“致巴金”),作者是日本著名作家、前日本笔会会长芹泽光治良。

说是发布会,其实是三位嘉宾与读者的讨论会。三位嘉宾分别是书的译者、日本作家加藤嘉一,历史学者雷颐先生和笔者。三人彼此熟悉,加藤君去美国前,更是与我不定期喝酒、交换意见的朋友,此次是为译著出版专程从美国赶来。

芹泽光治良(Kōjirō Serizawa,1896-1993),中国读者大约比较陌生,但在欧洲,特别是法国,则是知名度很高的日本作家。1922年,从东京帝国大学经济学部毕业后,1925年赴法留学。

但在巴黎不幸罹患肺结核,1929年回国疗养,同时开始创作,翌年即以小说《布尔乔亚》(『ブルジョア』),登上文坛。1943年,出版表现放洋法国的日本留学生生活与爱情的长篇小说《死在巴黎》(『巴里に死す』)。1952年,由森有正译成法文后,在法国一年之内刊行10万册,轰动法国文坛,并被提名诺贝尔文学奖。

1963年,大河小说《人间的命运》由新潮社出版,煌煌三部曲(共14卷),历时五年才出齐。作品以从日俄战争到昭和动乱的日本社会前所未有的大变动为背景,表现伊豆半岛的小渔村出生的主人公森次郎自我修炼的心路历程。贫困而孤独的少年,在动荡的时代,渐次成为一个禁欲的、约翰·克利斯朵夫式的自由思想家,对周遭的社会环境,到家国、宗教、科学、文艺,无不以充满怀疑的目光重新审视,有种文明批判色彩,被视为作者的自叙传。

1896年,芹泽光治良出生于静冈县沼津市,在后辈同乡加藤嘉一的眼中,是“乡里的荣光”。翻译此书,既是向前辈致敬,同时也有一种“致良知”的意味。

和刘白羽(右)合影.jpg)

1965年3月27日,在芹泽东京东中野的家中,芹泽与访日的中国作家老舍(左)和刘白羽(右)合影

“致巴金”原题为《爱·知·悲伤》,从构成上,可以看作是《人间的命运》的附录,是作者致巴黎时代的旧识——中国作家巴金的一封长信。在这封长信中,芹泽追忆了自己与邵可侣一家从战前到战后漫长的交游,其间穿插了作者自己从青春时代直到暮年的人生经历,勾勒了几个家庭的离合悲欢,从东京到巴黎到上海,从欧战到中日战争,把那场发生于二十世纪前半,超越民族国家和国境,对整个人类社会构成了深刻影响的大悲剧复现于笔端。书一开头,芹泽就把镜头切换到了一个世纪前的巴黎:

巴金兄,您应该知道,雅克·邵可侣的家位于巴黎郊外,是一栋毗邻林荫街道的老房子。虽说只有两层楼,却是四个家庭同住,而且是木制的,就像今天距离东京市中心很远的房子那样。雅克一家住在二层右侧的四个房间。

要知道,这不是一处普通寓所,而是历史的重要场域。芹泽初入客厅时,主人是雅克·邵可侣(Jacques Reclus,1894-1984),一位学钢琴出身,因事故而失去右手无名指,后成为社会学者和社会活动家的青年。这幢宅邸,是雅克的祖父、一位享誉世界的地理学者伊利赛·邵可侣的遗产。伊利赛·邵可侣曾在法国和比利时的大学任教,同时也是一位欧洲著名的无政府主义者。

他的客厅曾接纳过列宁、克鲁泡特金等政治流亡者,日本的安那其主义者石川三四郎在“大逆事件”后流亡,也是向雅克的家族寻求庇护。女主人名叫克鲁那李桑,是一位身形高大、风姿绰约的中年妇人,与雅克形同母子,但却是一对公开的情人,雅克称她为丽丽。

与芹泽光治良-600x431.jpg)

雅克·邵可侣(左)与芹泽光治良

同一屋檐下,还有差不多与雅克同龄的青年弗雷德,是克鲁那李桑夫人的儿子,刚刚大学毕业,服务于国际联盟。四岁的幼女比埃拉,称雅克为爸爸,唤夫人为妈妈,其实是俄国革命家克鲁泡特金的孙女(其父在伦敦与一位女演员同居),被雅克和克鲁那李桑夫人认作养女。

就是在这样一个复杂家庭的客厅,1926年的一天,正在巴黎留学的日本青年芹泽光治良,第一次见到了四个中国青年。夫人以为来自远东的人都是“邻居”,很高兴地为芹泽引荐。芹泽此前完全不了解中国人,且或多或少带有那个时代一般日人的偏见。事实上,他对那几个中国人的第一印象也确实欠佳:

那四个人年龄跟我差不多。会说法语的只有一个,其他三个人说英语和德语,但只会一点点。……他们说话时动不动就吐痰,当比埃拉进来时还把桌上的橙子拿起来喂她,他们的行为给人很不文明的印象。

可是,这并不妨碍芹泽与那几个中国人成了朋友,如那位会说法语、彼时正在写小说的“陈君”。

本书作为“致巴金”书简,作者并没有直接交代与巴金交游的过程。但我怀疑,那四个青年中,就有巴金的影子。我早年读巴金的随笔,谈他自己如何写起小说来,也是说在1927年去法国时,开始写了《灭亡》,从而走上了文学的道路。文青时期的巴金也是无政府主义者,据说他的笔名便来自两个著名无政府主义者:巴枯宁和克鲁泡特金。至于巴金有没有随地吐痰的习惯,便不可考了。但芹泽不愧是小说家,颇善于捕捉细节。吐痰是中国人的标签,尤其在那个时代,地球人都知道。

不过,更直接的联想,应该是作家、国际著名汉学家盛成。1928年,盛成在法国出版了长篇小说《我的母亲》,由诗人瓦雷里作序,出版后,引起法国文坛瞩目。芹泽读了,也深受震动……所有细节,包括小说的名称,甚至作序的法国大诗人,都与盛成的案例高度重合。

1948年,盛成应聘赴台湾大学任教。1961年春天,在东京出席亚非作家会议的巴金,应邀去芹泽位于东京西郊的家中做客,当主人问及“陈君”的情况时,巴金“面无表情”地答道:“他在台湾,在台北大学教昆虫学。”作为日本笔会会长,芹泽当然“知道中国大陆和台湾之间的关系”,他在信中写道:“实际上,巴金兄,您后来再也没有提及陈君的事情。”

与芹泽光治良-600x399.jpg)

1957年9月,国际笔会在东京召开。时任日本笔会会长的川端康成(右)与副会长芹泽光治良

随着故事的发展,芹泽回日本养病,雅克则去了中国。在北京和上海等地教书,同时投身于中国的社会革命,满腔热忱。用克鲁那李桑夫人的话说:

与其说他喜欢上了中国,不如说他比以往任何时候都认真地考虑如何解放中国大众。当然,从性格来说,他是当不了革命家的,但他似乎坚信能够把解放的思想渗透给中国青年。解放人间本来就是邵可侣家族的传统,也是理想。这也活生生地体现在雅克的精神中。他相信这就是他的使命。

在波谲云诡、战云密布的二三十年代,目睹日本侵略势力在中国的抬头,雅克深深同情中国人民,在中日之间,毫无保留地站在中国一边。但物理的阻隔,客观上也导致与丽丽情感的疏离,原本就有相当的年龄差,长年聚少离多,使两人开始各自面对现实。

克鲁那李桑夫人曾尝试挽回,与雅克一起去日本旅行,在轻井泽泡汤,也蛮开心,可对渐行渐远的爱情却收效甚微。原本承诺只在中国待三年,但期满后又接下了北京大学的聘书,显然已“乐不思蜀”。

芹泽也曾试图居中调解,1938年,曾以改造社特派员的身份,去北京访问雅克,却吃了闭门羹——雅克去了云南。从雅克中西合璧的华丽居所和当时住在那儿、自称是雅克朋友的法国医生V先生的口风中,芹泽直觉他可能已经结婚了——这是后话。初访大陆的芹泽,亲眼见证了战争的残酷和日军的暴虐,在牵挂老友安危的同时,心理的天平更朝在情感困局中处于弱势的克鲁那李桑夫人一方倾斜。

战争是对人生最深刻的改写,无论对谁都一样。经过欧战,克鲁那李桑夫人的父亲去世了,儿子弗雷德去了美国。养女比埃拉虽然成功逃往英国,但在英军登陆诺曼底前夕,竟死于伦敦的一次轰炸,死前应该怀有七个月的身孕——“克鲁泡特金家族的血统,就这样被切断了”。夫人自己则在孤独中日渐衰老,已离不开拐杖。

1947年5月,雅克突然回到了巴黎,带着中国的夫人和一个六岁的女儿。大概是内心纠结,怕伤着丽丽,在酒店里待了三天才回到巴黎郊外的家。一切解释其实都是多余的,丽丽接受了一切,她对雅克的爱情原本就混合着母爱,“我的幸福只能存在于你的幸福之中”,事已至此,只有接受现实。

看到雅克的混血女儿,完全是一个法国孩子,更是欣慰,打心底祝福亲爱的人,甚至答应为他抚养孩子。但10月上旬,雅克夫妇准备回北京,走前打算再看一下孩子,“告个别”。可一看就改变了主意,执意要把女儿带走,“应该是她母亲的主意吧”。丽丽说:“这样也好。孩子应该跟父母在一起长大,让她跟父母成为一个国家的人是最幸福的。”

据后来克鲁那李桑夫人给芹泽的信:

我记得是在1949年底或1950年。新中国要求所有外国人离开中国,他们也必须离开……这是雅克亲自告诉我的。我当时读着他寄来的信忍不住喊:“雅克不是外国人啊!”不过,他和女儿的母亲还是得离开中国……但因为女儿是名副其实的中国孩子,所以有关部门就命令他们把女儿留在中国。

站在所爱的人及其所爱国家的立场,克鲁那李桑夫人百思不得其解:“他不是尽力献身新中国的建设了吗?他不是在中国待了四分之一个世纪,帮助中国重新起航了吗?……反正他们收到命令后立即收拾行李。虽然被女儿拽着头发死不撒手……但最终还是离开了北京。一开始去了香港,但出境时中国海关把他们所有的行李检查一遍,雅克在中国收集的美术品、纪念品等被认为是违禁品,全部没收。”

雅克把自己的青春献给了中国革命。却在新中国成立后,被迫回到巴黎,其时国内(法国)环境已大变。居无定所,生活拮据,且无时无刻不思念留在中国的女儿。战后,出于老友的情谊,芹泽多次以日本笔会的名义,试图通过中国作协系统,说服雅克的女儿回法国与父母团聚,巴金、冰心、刘白羽等作协领导均曾受到过芹泽的请托。

作协方面也确实做过努力,但终未果。1961年11月5日,中国作协致芹泽的信中写道:

巴金、冰心两先生曾先后写信来委托我们,代为了解法国邵可侣先生女儿的情况,以便从中劝其到法国去。现经了解,邵可侣先生的女儿(已改名孙立先)不愿去法国,其志甚坚。谨代巴金、冰心先生复函您,特请见谅,并请转达贵友邵可侣先生。

巴金、冰心两先生均嘱代致问候。

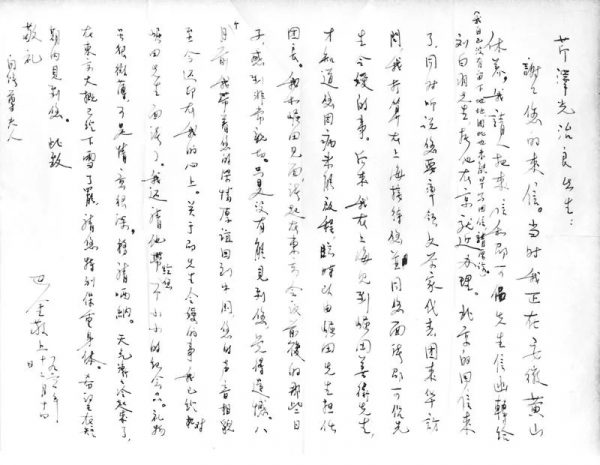

巴金致芹泽亲笔信

多年后,芹泽去巴黎探望雅克夫妇。席间,曾不揣冒昧地问道,“当初为什么被要求离开中国”?雅克答道:“说实话,我们也不知道。除了是具有法国国籍的外国人以外,我也想不到别的原因。……反正,对中国来说我变成了多余的人。我也想开了,既然如此,就回国吧。”

女儿成年后,雅克的妻子曾专程回北京,“试图用母爱改变女儿的心情和想法”:

毕竟,如果女儿要从中国出来,政府是许可的……结果,女儿说坚决不回到像法国那样腐朽的资本主义国家……我耐心地给她讲法国是什么样的国家,她却连听都不听,还说假如母亲回到资本主义国家,就再也不把我看成母亲,并让我再也不要把她看作女儿。

“女儿说,新中国是由他们自己建设的,正在山林大学读书……但她根本不想来法国,也不认为在法国有东西可以学习”,雅克夫人流着泪说道。

雅克接过话茬:女儿把姓改成孙,也是誓与父母断绝关系的姿态,“她也拒绝与我通信。即使我写完寄出去,她也会直接把它给我寄回来。”雅克最后见到女儿是她上小学三年级的时候,“我到学校见她,她说不想见我……从那至今,我们一次都没见过面”。

“雅克的声音颤抖着。他妻子似乎不想让我看见她哭泣的样子,就急着跑到厨房去了。”可芹泽却注意到,“雅克和妻子始终都没有说出一句批评新中国的话”。

我读到这里时,脑海中突然闪出了李慎之先生的一句话:革命会吃掉自己的儿女。其实,这句话是李慎之先生援引法国大革命时期,被送上断头台的革命家维尔涅临死前的名言:Revolution may devour her own children。

前段时间,看了一部NHK的纪录片《红孩子》(Red Children),表现了一群“中国人民的老朋友”后代的故事。他们的父母,多像雅克一样,早年因对中国革命发生理想上的共鸣,遂不远万里来到中国,把青春献给了这片热土。

而他们的后代——“红孩子”们,虽然生得金发碧眼,却是在北京、上海的普通学校里接受教育,在社会主义革命的大熔炉里,经受淬炼。尽管他们头脑中的革命意识形态,丝毫不逊于普通民众的子女,可他们的脸,却对融入社会主流构成了先天性的妨碍,这也成了他们焦虑的根源。

但焦虑的结果,是更大的焦虑。在“文革”前后漫长的岁月中,“红孩子”们被歧视、被隔离、被批斗,饱受折腾,甚至被打成间谍、特务,遭关押、入狱,命运化作齑粉,亦非鲜例。多少人长年绷紧的心弦实在绷不住了,便瞬间崩溃。如翻译家杨宪益戴乃迭夫妇中英混血的独子杨烨,因备受歧视和迫害,人变得高度自闭,神经异常敏感,后虽然辗转回到英国,并在姨母家安顿下来,却终因“找不到祖国”而失智,最后竟在卧室中自焚,时年尚不足36岁。

日本很多小说,介乎于虚构与随笔之间。“致巴金”更是如此,名为小说,其实更接近非虚构作品。据雷颐说,他在网上查过,“孙立先”的名字曾见诸于一家艺术品拍卖机构的登记资料,“但人好像已经去世了”。

已故学者金克木先生曾在《教师应考》一文中,回忆过与雅克·邵可侣的师生缘分。他知道邵可侣是巴黎公社著名人物的后代,在北京大学教法文,是法语教育的权威。1933年,金曾旁听过邵的法语课,得到他的赏识。后金整理、校订学习笔记,编成《大学初级法文》一书,交商务印书馆出版,“邵可侣曾在序文中提到了我的贡献”。金克木没想到,这竟成了只有高小毕业文凭的自个儿直接进大学当教授的敲门砖。

学者孙才先先生是著名化学家、我国现代化学工业先驱孙承谔之子,从小在燕园长大,母亲黄淑清也是大家闺秀,中法大学毕业,酷爱体育。孙才先曾写《燕东园:我们童年的乐园》一文中追忆孩提时代,其中写道:

母亲的五姐黄淑懿是燕京大学的陶艺师,专门制作精美陶艺品,教授陶艺课。她的先生是邵可侣(Jacques Reclus),祖上是法国学者兼革命者,伯祖父是巴黎公社社员,1928年来到中国,曾先后任上海劳动大学、南京中央大学、北京大学(著有《大学初级法文》)、抗战期间的云南大学和抗战后中法大学、燕京大学的法语教授,解放后被迫离开中国。他长期从事创作和翻译,如著有《太平天国运动》等,许多与中国有关。他们夫妇抗战后曾住在朗润园,其独女后来加入我们家,自取名孙立先。

据笔者有限的阅读视野,这应该是关于雅克·邵可侣之女最清晰的线索了。

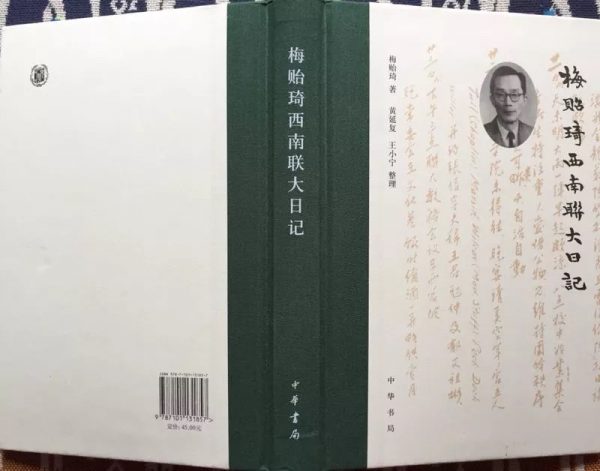

《梅贻琦西南联大日记》

梅贻琦著,黄延复、王小宁整理

中华书局2018年5月版

近读《梅贻琦西南联大日记》时,发现梅贻琦笔下有不下五处对邵可侣的记载。一般是邵单独来梅居所,谈工作,有时也会携夫人出席社交活动,有共餐,有茶叙。如1944年8月6日,梅在日记中写道:

晚赴黄人杰夫妇饭约,系为邵可侣夫妇结婚五周年。

西南联大时期的梅贻琦与夫人韩咏华

据此,我们可做两个推断:

一是上文中说到芹泽光治良战时曾赴北京寻找雅克而未果,留守邵宅的法国医生V说邵去了云南,确切地说,邵当时应该是在昆明的国立西南联大教书;

二是邵可侣与夫人黄淑懿是1939年8月6日结的婚。

如再联系芹泽在书中转述克鲁那李桑夫人的话,“1947年5月,雅克突然回到了巴黎,带着中国的夫人和一个六岁的女儿……”那么,也许可进一步推断:邵可侣夫妇的独生女孙立先,应该是1941年,出生于昆明。

转载仅限全文转载并完整保留作者署名,不修改该文章标题和内容。转载请注明:文章转载自“刘柠”微信公众号,微信号:liuningpinglun