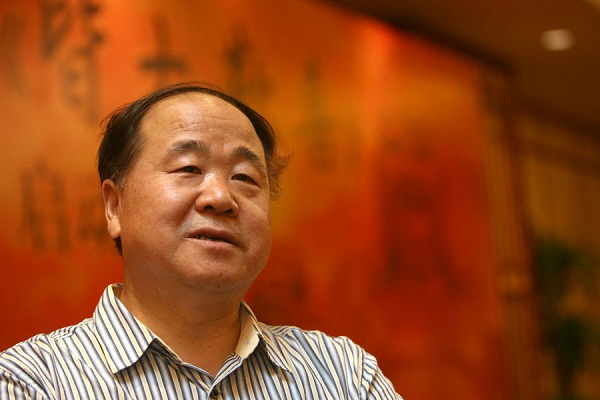

莫言荣获诺贝尔文学奖,我不觉得意外,不过没想到这么快速,我估计十年之后,他才可能获得这份荣耀。他这么快速获奖,我认为某种程度上托了刘晓波的福。刘晓波是一阵风,送他上青云。我之所以这么认为,因为我怀疑诺贝尔评奖委员会或许受到什么压力,毕竟2008年将诺贝尔和平奖授予著名的异议作家、文学博士刘晓波,他们得罪了中国政府。要是为了生意,为了进出中国不受阻挠,即便为了平息人家的怨气,作一下平衡和安抚也是有这种可能的。还有,大家不要忘了莫言三部小说早年就译成瑞典语给人家过目,真所谓功夫不负有心人罗马城非一日建立冰冻三尺非一日之寒。

莫言天资过人,写作勤奋,吸收了现代派写作技法的一些精华。他凭红高粱起家,以阴暗血腥的人性刻划见长,语言华丽,汪洋恣肆,极尽浪漫夸张之能事,他将乡土俚语与译文语体巧妙地糅合于一起,造成了穿长衫着草鞋奇特的滑稽效果。他的缺点:描写的人物大多是扁平的,甚至是道具和龙套,而且小说停留于讲故事状态,为讲故事而写故事,揭露刻划不厌其烦津津有味,却缺乏悲悯的人文情怀,和作品的韵味诗意。写作亦玩世不恭,缺乏虔诚心态,没有深入角色,与人物同流泪共呼吸,因此才可以将写作带来的情感伤害减少到最小,否则他怎么可能八十多天完成五十万字?要是路遥也以这种速度写,恐怕还要提前命丧黄泉。此外,他跟同样才华横溢的廖亦武相比,显然前者用墨水键盘言说,后者以心血泪水写作。当然不管如何吹毛求疵,莫言在中国体制作家中依然首屈一指,似乎唯有阎连科才能与之比肩。

值得钦佩的是,莫言作为体制作家,既是党员干部,又是作协高官,享尽荣华富贵,喝尽政府蜜糖,作品却没有为执政党提倡的“主旋律”效劳。这可以归功于他浓郁的“饥饿”情结,因为他对刻骨铭心的饥饿一直耿耿于怀。他自己也说过,作为一个出身农家的穷孩子,起初所有的努力不是为了出人头地光宗耀祖,只是为了逃离饥饿。既然省城的作家能一日三餐吃饺子,他也要写作。

这注定了他在乎珍惜经过打拼获得的生活待遇,不愿回到往年不堪回首之状态。辛劳得到的谁愿放弃这一切?莫言是凡人,不是伟人,他显然远远没有到达刘晓波艾未未高智晟所具有的精神境界。我记得《零八宪章》发表之后,崔卫平打电话问莫言的看法,他借口有客人就匆匆挂掉电话;前次德国书展,他也有让人不齿的表现;即便获奖前,他也勤快抄写了延安讲话;在瑞典的讲演,大家有目共睹,他居然将新闻审查类比于机场安检,还把政治犯跟刑事犯相混淆……

莫言说不关心政治,以上事例说明还是关心并且参与政治的,只要这种关心与参与不损害他的仕途和生存状态,并且有所帮助。这种所作所为,他自己也歉疚,所以才说自己生活中是可怜虫,作品中才贼胆包天、色胆包天。

当然莫言也有闪光的一面,获奖之后公开呼吁政府释放刘晓波,愿他健康归来,安心写作;获奖时也说过这个奖给个人的,不是给国家的;以前也曾说过:89年后,再也不相信共产党。

立场的矛盾,还有言不由衷王顾左右,说明莫言就算不是人格分裂,内心也是痛苦的,身不由己的。他既然鼓足勇气吁请政府释放刘晓波,在瑞典为何躲躲闪闪不敢重复这句话,并且情急之中还不顾体统,扮演了朝廷的吹鼓手?这只能说明莫言为了安全,为了保护现有的生存果实,在出国之前作出了妥协,同意监控者安插到身边,随时胁迫和支配他的言论,说不定出国前已约法三章,比如讲演回答问题绝不提起刘晓波。

莫言过去是个可怜虫,现在无可奈何成了应声虫。他说不接受胁迫的表态,其实是因为他已接受了另一方胁迫的要求。

在百年难遇的闪亮舞台上,莫言不抓住时机,张扬自己所描写的红高粱中的酒神精神,不敢名副其实做一个诺贝尔文学奖得主,首鼠两端,既想当飞禽,又想做走兽,不由自主充当了人家的精神囚徒,为了短暂一甲子的现世享受和安全,就这么与大师的称号失之交臂,我为他惋惜,毕竟众人期望他有一定的道义担当,并非要求他向权力机构伸出中指。

难道他真的忘了早年对红高梁的批判?难道他不知道以前为刘晓波所作的表态,己戳痛官方的软肋,已不知不觉成了朝廷眼中的异议分子。按历史的经验,谁能保证锦衣卫的档案库中没有他的黑材料?衙役难道不知道六四期间他是某个请愿团其中的一位成员?现在充当朝廷的代言人,是不是为时已晚?

江苏/陆文

2012、12、16

文章来源:博讯陆文文集