成都武侯祠有一副著名的楹联,是清末当过四川按察使的赵藩写的,原文如下:“能攻心则反侧自消,从古知兵非好战。不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思。”这句楹联既是对昔日诸葛亮治术的概括,也涉及到如何处理民族问题。其中就用了诸葛亮收服孟获的故事。“攻心”之原话不载于《三国志》的《马谡传》,而见于裴松之注所引的《襄阳记》:建兴三年(公元二二五年)诸葛亮南征时,马谡送行,诸葛亮向其征求意见,马谡回答说:“南中恃其险远,不服久矣,虽今日破之,明日复反耳。……夫用兵之道,攻心为上,攻城为下,心战为上,兵战为下,愿公服其心而已。”赵藩写作此楹联,不仅仅是咏怀古人,更是有感而发,是讽喻当时的四川总督赵尔丰以暴虐手段镇压人民的反抗以及屠戮藏人和苗民。果然,武昌起义爆发后,四川成立大汉军政府,赵尔丰被愤怒的军民押至贡院斩首示众。

这副楹联揭示的道理,显然不仅是关于“治蜀”的,更有普遍的政治意义;也不仅局限于“术”的层面,也涉及到“道”的层面。换言之,好的统治是得民心的统治,而不是刀尖上的统治。从路易十六到赵尔丰的身首异处,说明刀尖的统治害人害己。然而,今天的中共统治者迷信暴力维稳,尤其是处理西藏和新疆问题时,喊打喊杀,越强硬越得势。“以血还血,以牙还牙”,一发而不可收。《纽约时报》报道,据新疆维吾尔自治区官方网站天山网消息,二零一三年四月二十三日,新疆喀什巴楚县发生一起严重暴力恐怖案件,造成民警、社区工作人员十五人死亡、二人受伤,击毙暴徒六人、抓获八人。

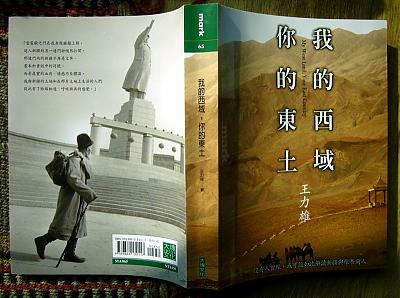

新疆自治区政府新闻办主任侯汉敏说,当地三名社区工作人员在接到周围居民举报后,前往上述地点进行调查,当时有十四名维族人在屋内开会。工作人员发现现场有可疑人员和多把刀具,随后向上级报告,后被暴徒杀害。接到报告后,共有十二名警察和社区工作人员前来处理,却被暴徒赶到屋内,被火烧死,死者包括六名警察。此一血腥事件不仅使得习近平作出亲笔批示,也引发国际社会的高度关注。而我认为,此时此刻,习近平和张春贤最该读的一本书就是王力雄的《我的西域,你的东土》。

中共的“椅子杂技”还能玩多久?

王力雄将中共的统治技巧形容为“椅子杂技”。他指出,中共在权力运作方面有极高造诣。几千年的权术文化在中共这里集大成,被发展到炉火纯青、登峰造极的高度。“旁观中共的权力运作,我眼前常出现那种椅子杂技的表演场面——椅子一张接一张架起来,上面有人在做倒立、滚翻等技巧,越架越高的椅子摇摇晃晃,全靠上面的人掌握平衡,保持不倒。”我也观看过这种“具有中国特色”的杂技节目,与它的难度相比,奥运会的体操冠军亦甘拜下风。王力雄说:“这种今日中共也达到了这种令人叹为观止的水平,椅子已经架到了不可思议的高度,仍然还能维持平衡。然而平衡不会无限地维持下去,椅子也不可能无限地架高,总会有一个时刻,所有椅子哗啦一下垮掉,那时架得越高,垮得就会越狠。对它必将垮掉,我毫不怀疑,唯一不能确定的只是时间而已。”可惜,素餐尸位的中共掌权者认为是杞人忧天的想法。

中国知识分子很少关心少数民族问题,关心新疆问题的人比关心西藏问题的人更少。一方面是大汉族中心主义的心态作祟,一方面是新疆人口最多的维族在文化、历史和宗教上都迥异于中原。但是,如果关注人权、民主、自由、宪政这四个议题,就绕不开少数民族问题,绕不开新疆的民族冲突乃至种族冲突。新疆问题在中国民主转型中的重要性,单单从它的疆域之广大就不容忽视:新疆位于亚洲的中心、中国的西北,面积一百六十六万平方公里,占中国总面积的六分之一。对数字没感觉的人可以这样比较:新疆的面积相当于三个法国,六个半英国;甚至新疆的一个县——若羌,面积也接近六个台湾,十个科威特。

在官方的研究机构中,有成千上万的人耗费巨资研究新疆问题。但是,这种以权力为旨归的、缺乏独立性的研究,基本上没有太大的价值。这类研究卑微地揣摩上意,只能强化掌权者决策的错误,而不能提供纠偏的可能性。而王力雄的研究则是完全独立的,直面真相和真理的。他多次赴新疆考察,结识了许多少数民族的朋友,为此他遭到国安部门的诱捕,甚至险些为此付出生命代价。从某种意义上来说,《我的西域,你的东土》一书是作者用鲜血写成的。在这本书中,王力雄认为,目前中国对新疆统治表面稳定,却日益失去当地民族的人心。失去人心的稳定只能维持一时,是以失去长远稳定为代价的饮鸩止渴。所谓“失人心者失天下”,今天的表面稳定正在为未来埋设炸药。继续沿着今日中共的道路加深新疆民族关系的敌对,把双方越推越远,未来的冲突可能会非常暴烈,新疆很有可能成为下一个中东或车臣。从二零零九年的“七五”事件到二零一三的“四二三”事件,已然证明这绝非危言耸听。

新疆生产建设兵团:四不像的怪胎

一九八九年之后中国内地形成了庞大的“维稳集团”,每年吞噬高达七千亿人民币的、高于国防开支的维稳费用;那么,在新疆则形成了王力雄所说的“反分裂集团”。或者更准确地说,具有中国特色的“维稳集团”,到了新疆,就成了具有新疆特色的“反分裂集团”。如王力雄所说,中国主管民族地区和民族政策的,是由很多部门组成的一个联合体,即“反分裂集团”,它自身的利益、它的社会地位、它的权力、它资金的来源都取决于“反分裂”的形势,形势越严重,其地位就越高、权力就越大,金钱也越多。它不会反省自己,说自己的路线是错误的。它总是把责任归于境外势力的操纵,所以更要加大力度,索取资源,强化镇压。“反分裂”,是一柄无往不利的尚方宝剑,谁敢质疑,谁敢反对?

王力雄在书中用了很大的篇幅分析“反分裂集团”的核心力量——新疆生产建设兵团之前世今生。兵团是新疆最大的汉人组织,被北京列属正省级行政单位,与新疆自治区平级。新疆到处都有兵团,兵团有自己的城市乡镇,设有公安、司法、检察机构,有独立的户口造册、结婚登记处、监狱、科学院、银行、保险公司等,完全自成体系,不受地方政府管辖。王力雄曾在一篇文章中称兵团为“新疆自治区内的汉人自治省”,其权力之大犹胜于当年西方列强在中国境内划设的租界。邓小平一九八一年视察新疆时把兵团说成“稳定新疆的核心”,而主张新疆独立的人则视兵团为武装占领军。

王力雄强调,对于研究新疆问题,兵团是最重要的方面。在今天的市场经济中,许多人把它看成一个“四不象”的怪胎——“是政府要交税,是企业办社会,是农民入工会,是军队没军费”,这种民谣即是对它嘲讽性的描画。兵团是共产党政权优先军事、迷信暴力的统治政策的产物,沿用北韩的政治术语,它体现了中国的“先军国策”。从毛泽东时代到邓小平时代,中国社会的很多领域都发生了日新月异的变化,但兵团制度依旧岿然不动,表明共产党的本质是不变的,如王力雄所说:“它是帝国时代的人造产物,缺乏现代文明社会所需要的法律、文化、经济与人文基础,只能靠政权的意志维系。”

我们固然不能说兵团的所有成员都是坏人,但是,囿于个人利益的牵扯,加之长期浸淫在官方的宣传和洗脑教育之中,兵团内部的人士很难有反思能力。我有一位长辈——我外公的亲弟弟——曾是兵团的一名师级干部。当年,他是国民党胡宗南部队的低级军官,被解放军收编之后,派遣到新疆的兵团任职。本来是戍边的苦差事,后来却变成了肥缺,因为薪水和待遇远远高于内地。我记得小时候遇到他们全家回来探亲,个个鲜衣怒马,比我们见到的上海人还要气派。后来,他退休回四川养老,始终养尊处优。一九八九年,有一次家族聚会,他居然放言说,在天安门捣乱的学生就是该杀。当时,我虽然只是一名少年人,亦忍无可忍,拂袖而去。从这个细节中可以看出,在兵团待久了的官僚,对于杀人是毫不手软的。他们身上都有一种张献忠的气质。

分裂不是灾难,独立可以想像

王力雄研究新疆问题,一开始得到了一位半官方人士的帮助。对方告诉他,有把研究成果送达权力层的渠道。当时,王力雄同意对方的看法:虽然这种“递折子”被自由派人士不屑,但毕竟社会状况与变化更多是被权力决定而非被知识分子的清高决定,因此不能放弃影响当权者的机会。王力雄早期的研究目的和思维方式,或多或少都有站在“为统治者好”或“为国家好”的角度而“上书”的特质。这也与他的干部子弟的背景以及八十年代知识分子泛政治化风气的侵染有关。

然而,在新疆被捕入狱是王力雄的自我定位乃至这本书的写作方式变化的转折点。“当监狱之门在我身后锒铛上锁,进入新疆的另一道门却悄然打开。那道门内的新疆不再是文件、书本和信息中的符号,而是真实的血肉、情感乃至体温。我与新疆的土地和在那片土地上生活的人们从此有了脉络相通、呼吸与共的感觉。”此后,他的这本书不在是一个预设的宏大框架下展开战略式的叙述,而是从一个个鲜活的人物、从一件件具体的事件写起。表面上看,整本书的结构有些凌乱,甚至充满了自我怀疑的部分,在与维族友人的对话中,也处处存有思想的激荡以及由这种激荡带来的“以今日之我反对昨日之我”;但是,在我看来,这正是此书的魅力所在。尽管王力雄无法查阅到那些官方封存的秘密档案,使得本书的“学术价值”存在某种缺失,但这无损于本书在新疆研究领域的独创性,正如作者所说:“我不再为缺少官方信息而遗憾,也不再认为那是缺陷。信息不是真理,甚至不一定是真相。没人能比统治者得到更多信息,却不能说统治者了解了事物真相。历史让我们看到,即使是在殖民地过了一辈子的殖民者,又何尝懂得那里的人民?我写新疆,重要的不在罗列信息。哪怕是掌握最核心的官方秘密,价值也不如去展现这块土地上的人民,去了解他们的生活、情感和愿望。”

这本书从书名上就彰显了汉族与维族对新疆截然不同的定义——“我的西域,你的东土”。两者鸡同鸭讲,暂时无法取得共识。而中共的武力镇压无助于“攻心”,反倒大大加剧了“离心”。这本书尽管如实地描述了新疆的危机与困境,但其解决方案却未必中肯。在我看来,作者最大的思想局限在于:仍未突破大一统的思维方式和文化传统。王力雄认为:“对于一个国家,法律乱了可以重建,经济乱了可以恢复,只有领土分离覆水难收。中国历史上有过外蒙古独立,占中国领土面积百分之四十以上的西藏和新疆若再分离,中国将难以承受。”他指出,既然“国家”符号是中国人的集体共识,那么“国家统一”就是不可触动的底线。“想说服汉人同意占中国版图六分之一面积的新疆分离出去,几乎不可想象。”所以,他认为,对维吾尔人更有利的不是独立,而是在中国的框架下实现新疆的高度自治。这可以完好地保存和利用“新疆维吾尔族自治区”的法统,保证维吾尔族在新疆的主体地位,避免新疆被不同民族分裂。同时以中国为后盾,防止外国势力对新疆的觊觎。

我完全不同意此种论述。首先,当下中国人奉行的是“活着主义”,他们的民族主义立场至多是一种激情式的表演,韩国人为了独岛可以断指抗议,中国人为了钓鱼岛却去砸別人的日本车(甚至不会扔掉自己手中的日本相机)。所以,即便新疆真正宣布独立,也不会有多少中国人为之而战。“国家统一”是少数精英玩弄的民意牌,而并非普通老百姓心中不可触动的底线。其次,“少数民族自治区”的设置,是一种从苏联抄袭而来的制度。它在苏联的实践已经宣告失败,在中国实行了半个多世纪之后也未取得好的成效。所以,这个“法统”并没有多少保存和利用的价值,与其继承此一千疮百孔的法统,不如另辟蹊径,也许能“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。第三,知识分子对任何事件和问题作出判断的标准,不应该是现实策略,而是真理本身。就真理而言,“住民自决”是联合国人权宣言确定的基本人权。所以,我们即便不赞同和支持那些独立的呼声,但至少应当尊重当地人民选择独立的权利——新疆、西藏、台湾以及更多地区的独立,是一种可以想像的愿景,而不是如丧考妣的灾难。

王力雄《我的西域,你的东土》,台湾大块文化,2007年。

文章来源:RFA