前缀

前些日子看CND上有一篇文章,是转发杨成堉写的《牛虻在中国的流行与误读》(以下简称《流行与误读》)。想我小时候对牛虻着实着迷过一阵子,觉得感兴趣,就认真地读了一遍,没想到从中发现了一些有趣的事情,开启了我常有的“好奇不会害死猫”的凡事追根究底的模式。我一向以为,好东西不能自己独闷。不是有这么一个说法吗?痛苦如果与人分担就变成了一半;快乐如果与他人共享就变成了两个。所以我忍不住把我的发现写下来给大家看,希望您看了也能有与我一样的惊奇与快乐。

问题的提出

卡玛,生于北京,中文名韩倞(音静,四声。我跟这儿耍个小聪明:这肯定是“北京人”的意思咯!),英文名Carmelita Hinton,著名红色美国人韩丁之女,哈佛大学艺术史博士,知名电影制作人,现在是乔治·梅森大学的教授。

卡玛,生于北京,中文名韩倞(音静,四声。我跟这儿耍个小聪明:这肯定是“北京人”的意思咯!),英文名Carmelita Hinton,著名红色美国人韩丁之女,哈佛大学艺术史博士,知名电影制作人,现在是乔治·梅森大学的教授。

牛虻,爱尔兰女作家艾捷尔·丽莲·伏尼契(Ethel Lilian Voynich)写的长篇小说《牛虻》(The Gadfly)中的主人公,原名亚瑟·博尔顿,意大利青年革命家。此书于1897年在美国和英国首次出版,不甚知名。后来受到苏联和中国这两个社会主义国家人民的推崇,成为影响了数代革命者的畅销书,仅在中国就累计出版了数百万本,前苏联不让其后,上个世纪50年代就已经出版了250万册了。牛虻

牛虻,爱尔兰女作家艾捷尔·丽莲·伏尼契(Ethel Lilian Voynich)写的长篇小说《牛虻》(The Gadfly)中的主人公,原名亚瑟·博尔顿,意大利青年革命家。此书于1897年在美国和英国首次出版,不甚知名。后来受到苏联和中国这两个社会主义国家人民的推崇,成为影响了数代革命者的畅销书,仅在中国就累计出版了数百万本,前苏联不让其后,上个世纪50年代就已经出版了250万册了。牛虻

我大约是在1968年藏在被窝里第一次读这本书的。当时还被我妈妈发现并怒斥了一顿,说我看黄色书籍——因为里面有一张亚瑟屈膝跪吻琼玛手的插图。后来她一看是《牛虻》,这事儿也就不了了之了。估计我妈妈也知道牛虻是谁,哈哈……

您若是跟我的岁数不相上下,就该问了:卡玛我知道,牛虻我也知道,可你凭什么把这两位连在一起了呢?整个儿一风“玛”“牛”不相及,还不如说说保尔·柯察金和牛虻的关系倒还靠谱些。

您别急,且听我慢慢道来。

缘起

我在美国和卡玛有过几面之缘,没私交,我在她面前只能算是混了个脸熟吧,她大概连我姓甚名谁也记不大清。年初我知道了卡玛家族的一些故事以后曾经想跟她聊聊,卡玛不聊。不过她说你要是爱写,网上公开的信息你随便查,但是跟我可没关系,不是我说的。我说,行!所以,这里我要先声明一句,本文中的所有信息都是通过我上网搜索阅读而来,若有不实之处,跟卡玛本人没有任何关系。

当然,卡玛不知道我,而我知道卡玛可是很早以前了,比89年还早,早到什么时候记不清了,怎么也得是文革前后,那时候我就知道她是北京101中学(音“幺零幺”)的学生。她比我大几岁,一口京片子,梳俩黄小辫儿,是正宗的“黄毛丫头”。

早前知道卡玛是因为知道她爸爸是韩丁。韩老先生从上个世纪40年代末来到中国,后来留了下来,成为知名的支持新中国的外国专家,收音机广播里时有所闻(那时候还没有普及电视这一说)。大伙儿应该知道,从80年代初往回倒几十年,即便是在北京,大街上也很少见外国人,拉家带口的就更稀有了,所以出生在北京的卡玛自然在北京的孩子们中间小有名气。这儿我说的是60年代。

再听说卡玛就是1989年以后了,这时间跨度是够大的。前些年我看过她拍的几部电影,印象深刻,那真得是那种(对中国文化)内外兼修的双栖人才能整出这种片子来,不像有些歪果仁对中国似懂非懂的,写出的书或者拍出的电影像是带着“外国口音”说中国话,虽然看东西的视角可能不一样,说出来的却比较的浅显却又不易懂。有几次看卡玛的电影,她有出席并和观众对话,感觉她的中英文都特溜儿(卡玛的母语是汉语),喜欢听她说话。她做的几个电影我们多半都看过,也买过DVD,LD还悄悄地拿去在国内的同学圈子里传看。毕竟,我们都曾经被当作“八九点钟的太阳”忽悠过,所以看《八九点钟的太阳》(Morning Sun)这电影很有时代认同感。(点击观看《八九点钟的太阳》片段:Morning Sun)

这就说到正题了。在《八九点钟的太阳》里,作为访谈者,卡玛问过几乎每一个60年代前出生的“太阳”们同一个问题:对你影响最大的是哪三本书?据卡玛说,所有人的回答里都提到了《钢铁是怎样炼成》和《牛虻》,《牛虻》不是排第一就是第二,无一例外。(假如当时这个问题问到我这儿,估计回答应该也差不多。)

从《流行与误读》一文中可以知道,因为没有中文翻译的版本,所以《牛虻》在中国一直籍籍无名无人知晓。是保尔·柯察金将牛虻这个名字带进了中国年轻一代的生活中,直接导致了第一个中文译者李俍民立志通过自学俄语来翻译《牛虻》,然后中国人民才得识了这位悲剧英雄。

不管怎么说,因着《牛虻》和牛虻的革命性,它/他在中国比在美国和英国都更有名气,至少作为世界名著在中国一直受到读书人的青睐。(不知道现在每天在地铁上抱着手机玩游戏看视频的年轻人还知道牛虻不?据说此书在苏联、中国和伊朗仍然很流行。为什么有伊朗?)

真要说这本书,还且有得论呢,不过我知道自己又犯老毛病,聊着聊着就跑偏了。还是回到主题上来吧。是什么来着?啊对,卡玛和牛虻。

在《流行与误读》中有这样几段话,我直接抄来就好了:

“……在1955年底,中国作家封凤子将来自友人史克(Bertha Sneck)的信转给作协。信中提到,伏尼契“现在是一无储蓄地生活着”,建议中国文化界给予版税帮助(参见前文所引胡守文的文章)。史克的丈夫是美国农业专家、以《翻身——中国一个村庄的革命纪实》闻名于世的韩丁(William Hinton)。……”

“韩丁返回美国后去纽约看望了伏尼契,并在与史克的通信中谈及伏尼契的贫困生活。”

伏尼契就是《牛虻》一书的作者。我一看,问题就出来了:为什么韩丁要去看伏尼契呢?他俩是啥关系?

关于这一点,《流行与误读》中已经提到了,伏尼契是韩丁的爸爸的妈妈的妹妹,换句话说,就是韩丁先生的姨奶奶(有点儿不sure,这辈分是这个论法儿吧?)。到卡玛这一辈儿,伏尼契是卡玛的爸爸的爸爸的妈妈的妹妹,该怎么论,我可就真真的拎不清了——曾姨奶奶?

要说呢,现在的网络是真方便,要查个啥资料都能给人带来惊奇与快乐。我不过是从牛虻出发,对作者好奇而已,结果一不留神却给卡玛做出来个家谱。更重要的是,我发现这一大家子是人才辈出,不认真说道说道都不好意思。

瞧这一家子

有些日子了,我迷上了PBS的《寻根》(Finding Your Roots)节目,主持人是历史学家、电影制作人、哈佛大学教授Henry Louis Gates Jr.(举手提问:Gates? 和比尔有没有亲戚关系啊?)。顾名思义,寻根就是找家世渊源的。PBS找来不少各界名流,有演员,有播音员,有政治人物,有黑人白人华人,捋着家谱往上数,找出好多连当事人自己都不知道的已经失落了的故事。比如John McCain,5代从军,从内战时期家里就出军人,他自己从前都不了解。我想我之所以想探究卡玛的家世也是因为受了这个节目的耳濡目染。我喜欢对一件事情刨根问底是因为,就像探宝一样,你不知道什么时候会发掘出什么样的惊喜,而且这是个很难得的活到老学到老的过程。

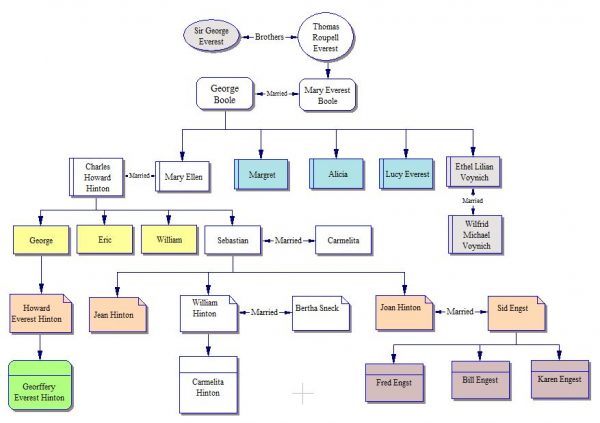

我是个visual learner,比较应那句“眼见为实”的话,当然这里的“实”指的是“扎实”——记忆和理解的意思。比方说,新结识一个人,尤其是非华人,我必须看见那个名字写在纸上才能记住。我在搜索卡玛家世的过程中,有了越来越多有趣的发现,可是人一多就混在一起搞不清了。于是我就用自己以前教学时候常用的办法,画出了下面这张图,算是做了个简易家谱,看上去就清楚多了。

上边这图里包含了卡玛家6代人。当然不是全部家庭成员都包括在里面,因为不是所有的人都可以在网上搜索到,而且做图的空间有限,我主要拣和卡玛有最直接关系和/或有故事的亲属列在这里。

从图上可以看出,白色的那一支是卡玛往上的5代直系亲属——爸爸妈妈、爷爷奶奶(grandparents)、老爷爷老奶奶(great grandparents)、老老爷爷老老奶奶(great great parents)和老老老爷爷(great great great grandpa)。再往上其实我还找到了4代(始于1656年),不过只有人名和生卒年月,找不到故事,我就不包括在这里了。

人这一辈子,活好了里外里总共也就那么3万来天,如果谁能够在这个世界上留下啥可以让人记得的好东西,他/她这辈子就没白过。毕竟,人群中的绝大部分都是赤条条来光溜溜去,在人世上倒是走了一遭,却连个脚印也没有留下,只有过程,没有结果(当然过程本身也很可贵)。怹要是能留下点儿什么造福后人,后人凡见到那个遗产就会想起它的创造者,这便是福荫(广义的)子孙了不是?

卡玛的家人每一代上都有这样的人物,所以值得探究。这样吧,咱从近往远了慢慢聊。

卡玛

先说出生于中国北京的卡玛/韩倞(1949-)。关于卡玛其实不用我多说,网上可以查到很多资料,概括性比较强的我觉得大概是那篇《从中国到美国:卡玛的前半生》,网上有。前些年因为她的电影和种种其它原因,卡玛曾经被动地“叱咤风云”在风口浪尖上走过,任人毁誉。前面说过,我对卡玛印象最深的就是她做的电影。毕竟是在同一个时代成长壮大起来的人,当过早晨的太阳也当过上山下厂的劳动人民,同在中美之间跨过文化也当过两边的桥梁,所以对她的经历很有共鸣。现在卡玛回过头去继续她取得了博士学位的老行当——美术史研究,凭着她的双栖文化背景应该能出很好的研究成果,但我还是觉得她没有继续做电影实在是可惜。

父辈

往上数一辈,就是卡玛的父母,韩丁(William Hinton,1919-2004)和史克(Bertha Sneck,1916-2010)。韩丁和史克是1947年受联合国委派去到中国的,然后就留在了那里,成为当年有数的支持“新中国”的“中国人民的老朋友”。韩丁生于芝加哥,毕业于康奈尔大学的农业和畜牧业专业,最初到中国是去教河北的农民开拖拉机种田的,后来到山西省长治市张庄参加土改,写出了小说《翻身》,还被拍成过电影。“长弓”(Long Bow)这个名字就是从这里来的。

韩丁先生的经历可以说是起起落落历经波折。1953年他从中国回到美国,正赶上麦卡锡主义盛行,他受到FBI的调查,护照和在陕西写的上千页笔记都被没收,只能依靠自己家的农场以务农为生(幸好美国不搞土改,所以他还有田可耕)。韩先生再回到中国已经是1970年代初中美关系恢复之后了。那时候正值文化大革命期间,他又回到当年观察土改的张庄收集资料,写出了《深翻》一书。

韩丁最后一次离开中国是在风云诡谲的1989年。六四屠杀时他就在北京,近距离地观察了整个事件的发展过程。大屠杀发生之后,愤懑于中共统治者的腐败堕落,他从中共的好朋友变成对中国政府直言不讳的批评者。不过让他出离愤怒的直接原因并不仅仅是中国政府对学生采取的暴力手段,而是认为中共背离了共产主义理想,走上了资本主义的道路。韩丁转身离开了中国,从此再未踏上那片让他倾注了半生心血与感情的土地。韩丁先生于2005年5月15日在美国马里兰州去世。

卡玛的母亲史克(Bertha Sneck)从40年代末到中国,一直从事教学和翻译工作,直到2010年在北京去世。和韩丁先生一样,史克女士后来也对中国走上打着中国特色的社会主义旗号的资本主义道路作直言不讳的批评。实际上韩丁和史克早在50年代便因两岸分隔而离异了——是美国政府扮演了王母娘娘的角色。

在卡玛的父辈人里必须提到的还有她的姑姑寒春(Joan Hinton,1921-2010)和姑夫阳早(Erwin Sid Engst 1919-2003)。记得我小的时候,从新闻里听到阳早寒春这两个名字从来都是连在一起的,我曾经一度以为是一个人。

寒春是韩丁的妹妹,1948年与阳早一起来到中国。他们在中国延安的一个窑洞里结婚,育有两儿一女。

寒春当年是核物理学家、杨振宁和李政道的同学,曾在Los Alamos 国家实验室给费米当过助手,是参与曼哈顿计划的女科学家之一。

美国用原子弹轰炸日本广岛之后,寒春对此深恶痛绝。她彻底放弃了自己的专业去到中国后来在延安的窑洞里与阳早结婚,和丈夫一起养殖奶牛,去世前曾任北京农业机械化科学研究院的美国专家,是北京地区第一个获得中国绿卡的外国人。和她的哥哥韩丁一样,寒春对中国的经济改革政策不满,认为那是“对社会主义事业的背叛”。

美国用原子弹轰炸日本广岛之后,寒春对此深恶痛绝。她彻底放弃了自己的专业去到中国后来在延安的窑洞里与阳早结婚,和丈夫一起养殖奶牛,去世前曾任北京农业机械化科学研究院的美国专家,是北京地区第一个获得中国绿卡的外国人。和她的哥哥韩丁一样,寒春对中国的经济改革政策不满,认为那是“对社会主义事业的背叛”。

阳早寒春的三个孩子中,只有出生在北京的大儿子阳和平(Fred Engst,1952-)在辗转美国20多年后又回到了中国,到对外经济贸易大学任教。阳和平在各种场合公开表达他对文化大革命和毛泽东思想的崇拜和追念,是“乌有之乡”的座上宾客,极力推崇毛泽东、赞扬社会主义制度、歌颂文化大革命,在这一点上与他的表姐卡玛有所不同。

祖辈

(注:为清楚起见,在祖父辈和曾祖父辈这两部分大家都以first name出场,否则全都是Mr.Hinton 或 Mrs. Hinton,实在是拎不清。)

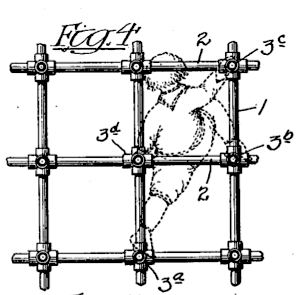

卡玛的爷爷、韩丁的父亲Sebastian Hinton(1887-1923)在伦敦出生,在芝加哥去世,生前是个专利律师。不过让他出名的不是他的辩才,而是他发明的专利项目——Jungle Gym (攀登架)。如今攀登架早已在全世界流行开来,不论中美,只要我们到任何一个儿童活动场所,大概都能看到各种异化了的攀登架。我上幼儿园和小学的时候也没少在那些架子上爬上爬下,那种登高望远的感觉真的像是站在树顶上俯瞰大地,猴子一样的潇洒。可是有多少人会想到,这东西是被人发明出来的呢?

Sebastian的攀登架专利图(Patent picture by Sebastian Hinton, depicting his “JungleGym.” {{PD-1923}}, Public Domain in the US, via Wikimedia.)

第一个攀登架依然站立(不过已经是古董,不再让人攀登了)

【In the backyard of the Winnetka Historical Society, behind a fence of manicured hedges, there stands an ancient jungle gym, a monolithic, caramel-color 7-foot tall cube of deliberately spaced sharp angles, a geometric Tetris of rusted pipes not soldered end to end but fastened curiously in place with small curls of steel.】

要真正论起来,攀登架的设计并不是Sebastian先生的原创。但是!他可不是抄袭,而是实践出真知,况且还是自己的家传。

事情是这样的。Sebastian先生的父亲Charles Howard Hinton(1853-1907)是一位数学家,尤其对几何感兴趣。当年他们全家从英国到日本常住,为了教自己的四个孩子立体几何的概念,Charles用竹子制作了一个巨大的可以攀爬的结构。随着他喊出的口令(X2、Y4!X4、Z2!等等),孩子们便争先恐后地跑到那个位置上去,看谁赢的次数多。(这不就是现在流行的“多元智能”理论在教学中的应用吗?原来早就有人实践过了!)

Sebastian长大成人以后,有了自己的孩子。他也想给自己的孩子提供这样有趣的学习方式,不过他更强调的是发展体育运动,因为他记得自己当年最喜欢吊在架子上像个猴子一样晃荡,管它什么XYZ!确实,现在的人们在让孩子爬攀登架的时候,还有几个会想到那上边包含的数学因素呢?攀登架早已成为孩子们在课间休息时候的最爱,坐在高高的架子顶上,肯定没有谁还会去想那些枯燥的数学概念了。不过,不管攀登架的结构如何变化,只要有孩子们存在,Sebastian先生的发明就会不断被发扬光大!

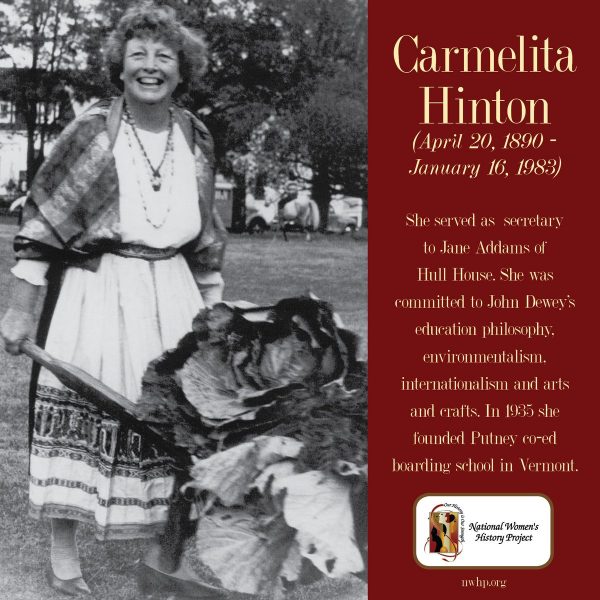

卡玛的奶奶、韩丁的妈妈名字叫Carmelita Hinton (1890-1983),生于美国内布拉斯加州。我猜想,卡玛的正式名字Carmelita 大概就是继承了奶奶的名字而来。相比起她的丈夫Sebastian来说,Carmelita的一生更为传奇。也许,韩丁这一辈人的反叛、革新、务实的特征就是来自于他们从小在母亲那里受到的教育,是母亲精神的传承。

Carmelita出生于一个书香之家,兄弟姐妹四个,父亲Clement Chase是个报人兼书商,思想前卫,是妇女权利的鼓吹者,按现代的话来说,他应该是属于自由派的。Clement给与自己的孩子们很大的空间,允许Carmelita做自己喜欢做的事,而不是按照她母亲的教导长成传统的贤妻良母。在日后的生活中,Carmelita先是跟着原生家庭、然后是跟着丈夫孩子辗转数州多地,上学、工作、生儿育女、养家糊口,她自己则成为一个教师,开办学校。攀登架就是那个时候被她的丈夫Sebastian为她的学校开发户外活动而发明出来的。

后来,Sebastian先生患上了抑郁症,1923年在他自主就医的精神病院自杀了。此后,Carmelita更换了几个住地和工作,最终于1935年在Vermont的一个农场开办了颇有前瞻性与改革精神的男女合教的寄宿制高中The Putney School,担任校长到1955年。

Putney School以其脚踏实地的风格著称,除了帮学生做入大学的准备学习,还强调学生动手操作、艺术、体育等“另类”课程,注重培养有道德、有学识、有品位、有体能的全面发展的学生。这与同时期美国教育家杜威的“教育即生活,学校即社会”的教育理念、中国教育家陶行知提倡的生活教育、陈鹤琴的“活教育”实验有异曲同工之妙。

韩丁兄妹是这个高中的第一批学生。可以说,Carmelita是为了给自己的孩子提供她认为满意的教育而开办了这所学校,而在近四分之三世纪之后,仍然有很多孩子们受益。Putney School现在每年招收200多名学生。

putney schoolPutney 的学生在劳作

如果你感兴趣,可以上网去查Putney School。关于Carmelita 更多的故事,网上有一篇更为详细的报道:《韩丁母亲欣顿夫人的传奇人生——从帕特尼到北京》,可以搜索来看。

Carmelita的自由精神给孩子们做出了典范,她为自己的孩子们提供的接地气的教育为他们以后在中国的经历打下了基础,所以才有了韩丁和寒春在中国从事农业技术工作的后来。70年代的时候,Carmelita还去过中国。

阳早寒春全家福Carmilita与阳早寒春一家在中国的合影

(待续)

作者投稿

华夏文摘第一四七九期(cm0819b)

发表于 2019年08月07日