6.人生观的洗礼(爸爸的阻挠和妥协)

热烈的高潮过去以后团委会及时把运动引向深入教育,掀起参干热潮的目的不仅是要招募一批人去军事干校,准备上抗美援朝前线,还要通过这次行动对广大群众进行一次为党的长期目标所需要的政治教育。上中党、团组织里有着一批有才干的人,这种工作进行得很出色。几次热烈的高潮之后立即利用已设置的有线广播系统,用上大课的方式,在同学们环绕是否“参干”这个问题,进行了或者正在进行着激烈思想斗争的时机,开展深入的教育。讲课的不仅有党员骨干,更多的是运动中表现思想进步而且学识高、口才好的老师。例如语文老师娄博生用动人的散文形式讲了一篇《烦恼的扫荡战》,大意是如何用革命精神和正确的观点来“扫荡”为“参干”而引起的思想斗争中的烦恼;历史老师孙运鸿从历史的角度进行爱国主义教育;熟悉哲学的贺仁麟讲了人生观问题。不管现在怎样理智地评论这一切,它在我们这些处于青春期的中学生中产生了极大的效果。包括我自己在内的许多人的思想精神面貌的确发生了明显的变化。

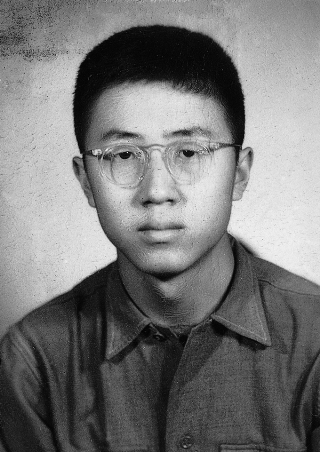

我也像许多同学那样,在运动高潮中周末没有回过家,但已写信给家里把自己“参干”的决心告诉了父母。有一次我回去了,一进家门,立即可以感觉到这件事已经在父母心里引起了震动与不安。我们家里每遇到重要的事,总有一个时间的沉默。好像都对要紧话题心照不宣,不轻易开口。

终于爸爸要和我“好好谈谈”了。爸爸说他很理解我的爱国热情,说他自己年轻的时候也是这样的。但是一个人报国的路不只是参军,各人根据自己的情况可有不同的选择,要看自己适合做什么。为了说明这一点,他打了一个粗俗的比方,比如说纸,有各种各样的纸,草纸用来揩屁股最合适,白报纸用来印普通的书报,高级的道林纸拿来印精美的图画,但是拿它去揩屁股反而不如草纸好。他说你从小就很显出天分,是个做科学家的好苗子,好好学习下去,你将来对新中国的建设会大有作为的,比你去当兵起的作用要大得多。我和他立即展开了争论。

正是在上中的那几年,我和爸爸的关系处在一个紧张时期,一方面因为我正好到了对父母产生逆反心理的年龄,加之在政治认识和态度上的我们之间确有很大差别。我和爸爸常常在语言上发生冲突。小时候他是一个事事很认真的严父,对我管束得很紧,我在他面前则是一个听话的乖孩子。这段时间我总觉着他这也不对那也不对,开始顶撞起来。他则常嘲讽我不知天高地厚,自以为:“我辈新时代人”了不起了。

这次争论,我们谁也没有说服谁,但是他的那番与“好男不当兵,好铁不打钉”同义的话恰好击中了我内心的一个要害。我自从进了上中以后,原先就有的对科学问题的兴趣与时俱增。大概就在我升高中的时候,全国出了一套版面比较大、纸张很白的中学新教材。我只要一拿到手就迫不及待地先睹为快,上课时先生讲着前面的,我已经想着后面的了。还不仅是自然科学,就是对历史、地理我也是兴趣盎然。人家感到枯燥无味要花苦功夫去死记硬背的东西,我因为自己早想知道,所以一看就记得很牢。我对于将来就业、生存的事从未想过,也就一无所知,只有天然的对知识的渴求。

当兵就完全是另外一回事了,我对这个一点具体的概念也没有,只想到这是自己已加入组织而许身的正义事业的一部分,义不容辞。但我对科学的爱好实在难以割舍,那时还没有兵役制,参干以后当了军官可能一生就是军队的人了,对这个我确实还没有好好想过。和爸爸第一场“交锋”以后,我变得坐立不安,但又不好意思让家里的人看到我这个模样。我一个人从楼顶露台翻出栏杆,经过两排房子之间的过街楼顶,爬到后楼的红瓦屋顶上去,一个人坐着。我在那里坐了很长时间,我最终确定的态度是:“已经表了决心,绝不能反悔”。

我把这个话告诉了爸爸,他也知道事情难以挽回了。也是出于他一片苦心,他向我提出了一个折衷方案:那次报考的军干校有空军、海军、炮兵、军医四个兵种。他知道我已经表示过要参军就不想当军医,于是建议我报海军,因为海军是技术含量比较大的军种,可以学到比较多的科学技术,要是不打仗了,这门技术还是很有用处的。现在我想,当时他找得出这一个妥协方案,正是因为他和大叔叔都很熟悉轮船航运界的情况。这个方案也的确给我自己提供了一个心理上的平衡,既缓解了我和他之间的冲突,也缓解了我自己心里的一个两难境地。

到学校后我就找了程太堃先生谈心,把回家遇到的事和我自己的“思想斗争”过程毫无保留地告诉了她。我那时对共产党的态度已经像一个虔诚的天主教徒面对教会和神父一样,党是我信仰的至高之主,党员是我的忏悔神父,我心里没有任何不可以向他们敞开的角落。程先生说我的思想斗争过程是可以理解的,她对我是否报海军倒没有意见,她说只要认识正确,报什么都由自己。但她指出从中也说明我思想上还有不够纯正和不够坚定的东西,还要继续开展思想斗争使自己更坚强起来。我害怕自己到了关键时刻会有动摇,非常认真地照她说的“继续进行思想斗争”。

我靠什么来来坚定自己的革命意志和忠诚呢?解放以后看电影看小说接触过不少中国的、苏联的革命英雄形象,对之确实很有感动,在做人的行为原则方面对我产生相当的影响。但深层的基础是什么呢?据知主要来自阶级感情。许多故事告诉我们,愿为革命“上刀山、下火海、抛头颅、洒热血”的人多半都是在旧社会苦大仇深,恨透了地主老财和帝国主义反动派;革命来了如见天日,共产党毛主席恩深似海,这就是革命英雄的阶级感情。而那些死心塌地的反革命则恰恰相反。我呢,我前者也不是后者也不是,论我的“阶级感情”可以说是“中性”的。在旧社会里我没有受过大苦,而且比较起来生活还算优裕的,但在旧社会也见过一些不平事,内心同情弱者。也深恨国民党政府的腐败不仁,解放之初的共产党使我看到了国家的希望。就算家庭沾着“资产阶级”的边,就算亲戚里面有不少地主官僚,但是社会变动没有给我带来什么切肤损害,也没有发生感情上过不去的事情。爸爸失业了,那是因为大老板卷着公司逃了,我家的生活暂时有点困难,我是完全抱着积极的态度朝前看的。我那“资产阶级家庭”从来没有像现在的一些不知道算什么阶级的家庭那样教过我“人不为己,天诛地灭”的处世哲学。爸爸妈妈无疑有世人所有的许多弱点,但如果按其特点给个最通俗的评语,他们都是“老实人”。就算爸爸的毛病更多一些吧,正如不久前弟弟(季威)和我谈起他的时候说的:“爸爸是个讲道理的人”。虽然他和许多人一样在旧社会也做过升官梦、发财梦,虽然他也并非完全没有沾染到花花世界的荤腥,但他时常表现出良知未泯,年轻时曾有的正义感和血性还不时涌现。在追求个人利益的时候还不忘道德约束,在判断是非,决定该怎样不该怎样的时候还比较讲究客观原则,不敢只服从私利。也就是因为这个,他在官场上不去,在商场“发”不起来。在家里出现矛盾的时候,他随着年纪越大,家长作风越明显,有时脾气很大,但当他弄清事情缘由,知道自己错了的时候,尽管嘴巴上不说,行动却马上表现出认错了。这样的人在教育自己孩子的时候往往要求比自己能做到的更纯正一些,我前面已说过,在父母教育和影响下我行事做人讲理、认真。

所以这次我也是非常认真地来进行思想斗争,凭着我当时已经接受的革命道理,加之我自己买来看了的一些初级的唯物主义哲学书,我深思起人生的意义来。我得出了一个符合马克思主义哲学的结论,那就是:个人的生命极有限,若专为一己之利,到死的时候总不过是一场空。辩证唯物主义把宇宙世界看作一个统一的,紧密联系的整体,没有任何孤立于这个整体之外的单独存在。这个道理缩小到人类社会,个人一生是短暂的,孤立的人生是没有什么意义的。我只是人类社会整体中一个细胞,虽然恩格斯在《自然辩证法导言》中说地球人类也不会是永恒的,终究有毁灭的一天,但至少比起个人来说,人类社会进程是宏大久远的。我活一辈子的意义就是在人类社会壮丽的发展进程中起到一份作用。这个作用虽然不一定很大,但是通过不断的连锁反应,可以历万世仍保留其后果。个人永远存在于他的一生作为所带来的后果中(如果是积极的就叫做“贡献”)。共产党发现和掌握了社会发展的规律,有了正确的推动社会前进的纲领、方略和丰富的实践经验。自觉隶属于这个事业就活得最有意义,自己也有了心灵的安稳和充实。个人作用的大小也不能孤立计算,它体现在整体的配合上。只有在党的通盘安排下确定自己的角色和位置才能在整体过程中起到最积极的作用。这套逻辑的建立使我在精神上跳跃上了一个境界,摆脱了惶惑,精神为之一振。上述这些也许不能说全是在那几天的思想斗争中完成的,这个我后面还要谈到。

班上的运动也因为我这个团支部书记扫除了自身的障碍,得以继续顺利进展。它从开始到结束也就是一个多月的时间,报名者进行了体格检查,组织上考虑了方方面面,做了全盘的审定录取。录取数远远少于报名者,我们班上只录取了马鸿(空军)、陈宗时(空军)、陈镇远(空军)、孙同煜(炮兵)、杭祖淮(军医),还有一个唯一的女同学是杨光(海军)。宣布之前已经有人找我谈过话,说要做好留下来的思想准备,因为上海中学还得保留足够的党团骨干。的确是这样的,团委会、学生会、团总支和各班分支都留下了许多活跃的骨干。各种革命工作都要有人做,这个道理是容易想通的,但是一种壮烈之情被激发起来之后突然要平抑下来,心里难免有一段时间觉得扫了兴。

7.几句后话

解放初的四年,我从十四足岁到十八足岁,正是青春时期。我的这个时期无论从自己内心激情之高涨以及它的政治色彩,一言以蔽之,可称是“火红的”。所以我把这一段回忆文字题名为《火红的青春》。而“参干运动”的一个月是在“抗美援朝”的大旗下,红火燃烧得最旺盛的高潮。

五十年代初朝鲜战争的爆发,我们被告知是由美帝国主义和它的“走狗”南朝鲜李承晚政府一手策划的。大家看到的证据是报纸上登出的一张传真照片,那上面头戴黑色毡帽的美国杜鲁门总统的特使(后来当了艾森豪威尔总统的国务卿)杜勒斯在几个文武官员簇拥下站在“三八”线工事前了望和指划。但是朝鲜战事刚刚开始,“无辜挨打”的北朝鲜人民军立即大举南下,势如破竹,迅即解放“反动傀儡政府巢穴”汉城,继而大田、大邱,直逼釜山,差一点把南朝鲜反动派统统赶下海去。回忆起当时唱的《前进前进朝鲜人民军》里面就有一句意味深长的话: “……解放祖国的土地,解放苦难的人民。……把光荣的旗帜插遍,插遍全朝鲜!”,究竟是谁迫不及待要发动这场战争,那时我和许多进步同学都不会对此多想多疑。中国人民解放战争的辉煌胜利使我相信“人民的力量无比强大”这句话是真理。中国人民这样,朝鲜人民当然也是这样。所以我相信挨打了以后起而奋战的朝鲜人民军“三下五除二”就把以美帝国主义为后盾,处心积虑挑起战争有备而来的南朝鲜反动派打得落花流水,这是不足为怪的。再者,以我当时的政治立场,资本主义、帝国主义和一切反动派迟早应该从地球上消灭,世界人民都要彻底解放,管它是谁先发动战争!后来几年我虽然反省过许多问题,直至“掉入右派分子泥坑”,但是对朝鲜战争和“抗美援朝”的内幕,以及打了这场战争对朝鲜人民和我们中国自己到底有个什么好处,我还是到了八十年代知道了一些事才怀疑起来。

“参干运动”中我的“老搭档”,我们“魏来国战斗队”的队长陈宗时是我们班上被批准“参干”的男生中唯一不是“高干子弟”的。我记得在我们班上头一个响应坚决“参干”而且始终未曾动摇的就是他,他坐在龙门楼二楼西北角普一教室靠近窗子那一排。在唱:“听吧战斗的号角发出警报,穿好军装拿起武器……”的时候他有个特殊的姿势,头颈挺硬;腿一颠一颠的打拍子,显得格外激昂。他写给陈鸿钊同学的一个《小传》讲了参干以后的大致经历,我只去掉很少数无关紧要的字句,把主要的都摘录在这里:

在笕桥航校学了半年的社会发展史,是年冬,部队奉命作为志愿军抗美援朝。五五年因说了一句“文艺作品存在公式化概念化倾向”,在批判胡风运动中受批判。五七年“整风”又因提出“向一切国家的长处学习,为我所用”和“城市书摊有出租黄色书刊现象,提请注意”,被套上“污蔑城市的社会主义改造”罪名。在“反右”中遭批判,导致五八年转业地方。在部队七年零八个月,做过雷达通讯和空军师指挥所的引导领航员工作。转业后在山东兖州矿山机械厂做职工教育工作。六一年一月回原籍,在镇民办中学教英语。六四年八月随同学生支边新疆,在生产建设兵团的农场教书。“文革”伊始,下放农业连队劳动……因遵守劳动纪律,干活卖力气(有定额没定额一个样)诚心诚意地通过体力劳动进行自我改造,获得连排班长和职工们的一致好评,口头获得“知识分子接受贫下中农再教育的劳动合格证书”,被首批落实政策返校教书。小学初中高中语文政治历史英语都教,“万金油”一个。八二年八月调浙江泰顺县中,学校主管见我岁数大,分配教高复班和高中毕业班的英语。初来乍到,为了站稳脚跟,争取把还在新疆的妻子调过来,硬著头皮接受,逼著鸭子上架,诚惶诚恐,如临深渊,如履薄冰。我用了笨鸟先飞,缺啥补啥,现买现卖的办法,立了条规矩:第二天的课不备好,不能睡觉。一年后高考居然一炮打响,所教高复班五十四人,八三年高考比起八二年成绩,平均每人提高百分制的30.9分,其中提高60分以上的有两人。这种高考考分大幅度的提高的现象,为泰顺县的教育史上所没有。新学年始,被任命为县中外语教研组组长,接着又戴上了县外语学会筹备组组长的桂冠,出了点风头。八二年从新疆调浙江泰顺后,每三年“打一枪,换个地方”,八五年调武义三中,八八年落叶归根,回到家乡,继续做教书匠的营生,一直到九四年八月份退休,在平凡的岗位做出了一定的成绩。

我的学历仅高中读了一个学期,能教高中英语,并出成绩,全靠自学和苦干。

不谙世故,几十年来我只会在书本里讨生活。

一生方正鲁直,认认真真工作,老老实实做人,接下了工作,就要尽力去把它做好,这是几十年一贯的。不说违心的话,不做违心的事。因为不识时务,永远成不了俊杰。我的人生,历尽了坎坷和磨难困苦,但我仍在努力克服自身许多缺点,时时都能有点进步。

我的信条:不迷信,敢干接受挑战,给自已压担子,学到老,勇于实践。

如此,我成为伟大的中华民族的平平凡凡,实实在在的一个份子。

实际上他退休后还给学生上了几年课,“发挥余热”。最近九年中我有机会和他重逢并且断续有接触,我深感于他对自己评价的两个字:“鲁直”,老来血性未减,总让我想起当年他唱那首歌时的激昂神情。对自己的遭遇虽常忿忿:“为什么我们这些当年最热情积极的学生骨干后来都会弄成这样?”,但拳拳之心还在关怀着当前国事和时弊。

尽管如此,我仍旧终身深情怀念我们自己那热火朝天的一个月。1999年我们普科1950级的同学组织了离校后第一次返校聚会,接到通知后我心潮澎湃,首先追念起的就是这一个月。那些壮烈的歌声立即在我心里响起。我凭借自己鲜明的记忆默写谱、词,完整地写下了六首我自己感受最切的歌寄给王昀(他是在上海的聚会组织者)。我建议他们复印了发给同学们,大家预先复习一下,到聚会的那天再像当年一样唱起来,再感受一下去之遥遥却在内心珍藏隽永的青春激情。在每一首歌后面我还简记了当时的情景和感想,在最后我说:“不管我们今天如何来看这段历史和是非,我们永远珍惜的是自己火热的、纯真的青春激情,那是我们自己一生只有一次的东西”(我没有留下底稿,大意如此)。结果我因故没有能参加聚会,但后来他们告诉我许多同学看到我录下的歌都非常感动,几个喜欢唱歌的人在会上真的合唱了其中一部分。陈鸿钊还找到了旧歌本来核对我记得是否准确,结果只有极少数不准确的地方。包括我写的歌名《青年团员之歌》,他说歌本上是《共青团员之歌》。实际上苏联一向是叫“共青团”,但因为当时我们自己的“新民主主义青年团”一直简称“青年团”,所以当年翻译和油印这首歌的时候的确是把歌名写成《青年团员之歌》的,我绝对相信我没有记错。

据参加了的同学告诉我,在母校那次聚会上,大家激动之余觉得意犹未尽。于是相约在2003年毕业离校五十周年时在北京再聚会一次,到了2003年,因为闹“非典”等原因,聚会没有搞成。后来陈鸿钊写信给我的时候,附了一首杨光为期待着的这次聚会写的一首诗,题为“重逢”:

今日,重逢。

重逢,今日。

跨越半个世纪的时空,

历尽五十个春夏秋冬。

我们满怀激情,

迎来了今天的重相逢。

春去秋来岁月稠,

无情的岁月染白了头。

我们老了吗?

为什么你有往日一样灿烂的笑容。

我们老了吗?

为什么我感触到你依然年轻的心动。

我们老了吗?

为什么我们的友谊还那样的纯真,火一样的红。

今天,欢乐伴随着夕阳的光辉,

温暖了你和我。

今天,笑声簇拥着友谊的浪花,

陶醉了你和我。

愿时光倒流,

让我们找回五十年前的你和我。

忘不了那间明亮的教室,

我们曾同窗共读。

忘不了那激情的岁月,

我们又各奔西东。

在鸭绿江的炮声里,

我们响应号召,投笔从戎,

在艰苦的创业里,

我们辛勤耕耘,其乐无穷。

在动荡的岁月里,

我们和祖国风雨同舟,患难与共。

在改革开放的春风里,

我们青春不再,热血犹浓。

五十年的沧桑,

五十年的奋斗。

我们道不同而志同。

漫漫五十年,

难得又重逢,

让我们道一声:珍重!

我前面说过,杨光是我们班上唯一被批准参加军事干校的女生。她曾是我刚进上中时普科和商科一年级临时联合团支部委员会的搭档(她任组织委员)。她的性格文静而热情,有点文才,曾负责办过班上的墙报,那时就写过短诗。她戴上大红花的时候,郭可謇、薛民献、吴宗铎等“小”同学(我们年龄没有多大差别,但他们有几个可能小一岁、半岁的,大家在那个发育阶段,有这点差别看着就很显得小一些)还有我一同在龙门楼前旗杆台那里围着她合影一张。1953年到北京上大学的同学到他家里去聚会了一次,她请我们十几个人吃了一顿饭。我似乎记得那时听说她“参干”后在一个文工团呆过,不记得为什么那时候会住在北京,邱如陵的记性比我好,他后来说杨光那时在中学教书,那就是说已经从部队转业了,而且他还记得杨光那时想复习功课考大学。不过从此没有再见过她,对她从部队到地方的变迁和前因后果都不了然。

这首诗流露的那种激情我能理解,她当然不会总生活在“参干运动”时那种青春激情梦境中。诗里面能以那一瞬的激情遮盖掉后来发生在现实中的一切,活到这把年纪,我觉得能这样也不错。

(待续)

来源:《青春·北大》