1、最后一次迁居和最后三个新室友

我们又搬了一次宿舍,就在二十五斋对面,是原先曾住过的二十二斋还是与之相邻和相平行的另一栋现在记不清楚了。这一带平行的宿舍楼与大饭厅之间一直留着一片空地,后来“大鸣大放”时被同学们叫做“民主广场”(很多年之后,直到前几年大饭厅被拆,一些报道中称这片地方为“三角地”,但我记得那时我们没有这样称呼,而且那时它也不是三角形的)。此时“广场”西边新盖了一座“小饭厅”,从厨房开出几个窗口,在那里排队掏现钱买饭菜,结束了一律“大锅饭”的时代。售饭窗口小黑板上上公布每次供应的菜单,有宫爆鸡丁、回锅肉、“木樨”肉(北方的叫法,实际上就是鸡蛋炒肉末)、炸对虾等名目繁多。以前无论是家里的菜或学校食堂里大锅饭的菜我都一律叫不出名堂。一般就知道是什么炒什么(例如“番茄炒蛋”)或什么烧什么(例如“洋山芋烧肉”)。我也从来没有自己上馆子用正餐,所以这样的菜谱还是在这个食堂里第一次长了见识。小食堂吃饭有凳子坐了,当然这样吃饭享受些,但是花钱多些,这个“新事物”的出现有点小小“自由化”的意思,和当时微妙的政治气候变化大概不是完全没有关系。

这次和我同寝室的有张学文、杨远弛、马庆华。张学文是天津人,大个子,马脸,头发已花白,朴实诚恳,有些腼腆。他是回民,在未名湖东北边的“东方红”食堂吃饭。这个人非常刻苦用功,肯钻研,什么事情都很严谨认真。他对体育锻炼也很积极,特别是喜欢踢足球,好像参加了校队。他政治上要求进步,是我介绍入团的。学校那时开展“三好学生”运动,我们班里把他评上了“三好学生”(“三好学生”规格是比较高的,不是每个班都有,这次我们班里有了他一个),参加了北大三好学生代表大会,大会上获得奖章、奖状。他写了一封信,把奖章也装在这个信封里,郑重其事的交给我。信里说他能够得到这样的荣誉都是靠了我的“帮助、鼓励和培养”,而他认为本来我就应该是三好学生的,所以这枚奖章应该归属我胡某人。其实我那时候对团支部“工作”已经态度消极,至少“工作好”这一条就不够了。我感到很不好意思,现在已不记得我终究收下了这枚奖章没有,大概没有,因为后来对这东西再没有印象了。

马庆华是一位特色人物,山东徐州人氏。我之所以特别记得这一点是因为他曾经借刘邦的一句话(具体怎么说我背不出来了)把自己徐州人贬损了一番,意思是说徐州地处贫瘠,民风刁蛮奸诈。刘邦是沛人(属徐州),马庆华也是徐州人(我没弄清是哪个县),说出这样的话倒也显得爽朗。马庆华的确是个豪爽率直的人,这个性格到后来“替右派份子辩护”的时候表现最明显了。大家都叫他“马胖”,他中等身材,在我们班上算是最胖的,二十岁不到已经挺起一个圆肚子了。他有一副派头,很有点像苏联电影里的高干或将军,胸肚凸起,下颏微收,说话时眼皮眯缝着点儿,眉毛外端则扬起半厘米,胳膊不时在前面挥动。他喜欢把他的棉大衣披在肩上,这时如果走到人前抬手说一声:“同志们好!”,那就更神了!他像我们上中时期的郑骅云一样,在班上当了较长时间的总务委员,有时不免要在课堂里站起来对大家讲点事,那神气更像个首长。

杨远驰在政治上继续不断上进,说起话来声调唧唧哝哝,略带羞涩,但话语都特别谨慎,特别正确,符合“精神”,无可挑剔。缺少点幽默感,不显露一点个性,很符合那时候所要塑造的布尔什维克党性标准。他虽然长着一张娃娃脸,但是和他在一起颇感乏味。

2、上书党中央建议制止对毛泽东的个人崇拜宣传

苏联出的问题引起了国际共产主义内部和全世界的震撼,一片哗然。“我们党”左顾右盼良久之后终于发表了那篇洋洋洒洒而四平八稳的评论。看着有那么点想要当仁不让出来引导和掌舵的意思,只是没有公然道出。

但是我总觉得“我们党”自己一直还没有认真正视一下自己的问题。对于纠正共产主义运动中的思想僵化和发展社会主义民主这个口头上表示了共识的事显得不那么真心实意,反而时不时摁捺不住流露出保留态度。就说关于个人崇拜这个问题吧,普通人(包括党员)对党中央领导集团里面的动作一概不知情。比如,毛主席有没有像斯大林那样独断专行呢,谁也无从得知。但是长期以来党的宣传中个人崇拜却是司空见惯不以为怪的。在解放初期我也觉得这很可理解,翻了身的穷苦大众和关注国家命运的知识分子衷心拥护共产党,感谢共产党。把这种感情倾注到党的领袖毛主席身上,我一点也不觉得这有什么不对。但长此以后就觉得过分了些,为什么要偏偏要宣传起马克思主义明确反对的“英雄造时势”的唯心主义观点?我特别反感的是在报刊上对各种政治、文艺思想理论的讨论和批判中只要用一句领袖的话就可以裁决是非,无需再讲道理。特别是在对“胡风反革命集团“的讨伐中,对毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》态度稍有不恭就成了可诛之罪,这成了什么天下?

中共第八次党代表大会即将召开,对时事政治有点敏感性的人们都在预期这次大会可能对苏共二十大提出的问题有一个比较全面、透彻的讨论和反应。他们这个时候也可能注意倾听一下普通民众和党团员的想法。于是我给党中央写了一封信。按当时我的思想和情绪的积累和发展,这已经是箭在弦上不能不发。

这封信的抬头是:“中共中央政治局、毛泽东同志”。信的详细内容也许无处可查了(我后来给人民日报写的另一封信登在《内部参考》上,所以还在。而这封信还会不会留在哪个档案里就说不准了)。我现在确实记得清清楚楚的只有几个要点:1、我认为个人崇拜问题在我国是存在的,我们看到的主要表现是由来已久的对毛泽东同志的个人崇拜宣传。2、对毛主席的歌颂崇拜也许是一种“朴素的阶级感情”,但它的基础是中国落后的农业社会、落后的农民意识和长期的封建统治形成的习惯。这和马克思主义原本是格格不入的东西。3、从苏联的教训看,放纵个人崇拜宣传终将导致严重后果,不能小看这个问题。4、希望在中国共产党第八次代表大会上由毛泽东同志亲自提出这个问题,制止、杜绝个人崇拜宣传,由毛泽东同志本人主动提出是比较合适的。

那时我如果没有对共产党和毛主席的基本信赖就绝对不会写这封信。无论如何我那时十分相信像毛泽东这样思想深邃睿智和气魄宏大的人民领袖决不会欣赏这些愚蠢的事(也曾听说毛主席反对过为领导人立碑、祝寿等),我认为这都是“下面一些蠢人”搞的,所以我很诚恳的提出:“由毛泽东同志亲自制止”。如果那个时候我已经知道公布胡风反革命集团三批材料时的《编者按》就是“他老人家亲自”写的,这个世界上的事情在我脑子里就要想得复杂多了。

信寄出之后我也不指望有什么回音,六亿多人的国家,党中央要处理多少群众的信件。我想也许像我这样的意见还有别的许多人也会提,但是多一个人提就多引起一分重视。记不清隔了多长时间,有一天开全校师生员工大会,北大党委书记副校长江隆基专门作了一个关于学生政治思想动态的报告。那次大会“非常重要”,除大饭厅、小饭厅都坐满了人以外,扩音喇叭牵到屋外,广场上也到处是从学生宿舍搬来的凳子,还有人席地而坐,我也是在广场上听。三年多来江校长的报告听过许多次,和他见面都是在全校大会上,凡涉及党和国家重大事件、政策和精神的报告都是他来做的。他相貌堂堂,虽然是知识分子出身,却已长成梭形体态,衣着挺括,首长气派中显出几分儒雅。他虽然不用讲稿,但是他的讲话组织严谨,像一篇写好的文章。“我们的国家”他总是说成“我们的怪家”。这个“怪(guai)”字我听来像是四川话“gue”到 普通话“guo”的“初步过渡”,所以认为他是四川人。以我当时见识之鄙陋,未知确否。这次讲的话如今已记得不多,印象中主要是讲国际共运出现波折以来我国学生中的思想动态,批判了许多“错误思想”。讲到后来我突然听到他提高了声调说:“据我们得知,我们北大有一位同学在八大开会之前写了一封信给中央政治局,竟要求毛主席亲自出来批判和制止对他的个人崇拜!”。我忘了当时他接下来用了些什么话来评论这个“有一位同学”,反正他是把这件事作为学生思想走偏的极端例子提出来的。他没有点我的名,但既然说的是“有一位同学”,而不是“有两位同学”、“三位同学”……,那就是说的我了。我想以后说不定有人要找我谈话的,但是一直没有,直到后来“反右”搞到我的问题,组织上也没有主动摊出这件事,而是等我自己检查交待。

3、质问《人民日报》对人民封锁实情的信被登上《内部参考》

至于前面提到的我给人民日报写信大概是在这以后的事,因为2003年春天我在香港中文大学浏览文献资料时在馆藏中发现了登载我这封信的那一期《内部参考》。其中标明我的信是10月23日写的,北京的深秋已经很冷了,所以我们在露天广场听江隆基的报告应该是在这之前,我的印象那时还很暖和。

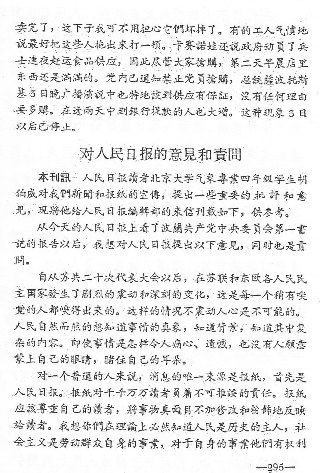

这封信是在读了《人民日报》当天刊载的哥穆尔卡的一个长篇报告后,感触难抑,提起笔来就写的。现在看着信中昔日的话语足以回味起当时按我自己的生活轨迹和逻辑必定表现出的“楞”和“冲”。信登在新华社1956年11月10日编的《内部参考》第2048期上。除删掉了“抬头”和“落款”外全部刊登,他们并在前面加了一段引子。这里将封面和该则刊文复制如下:

内部参考

第2048期

1956年11月10日 新华通讯社编

︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼︼

对人民日报的意见和责问

“本刊讯 人民日报读者北京大学气象专业四年级学生胡伯威对我们新闻和报纸的宣传提出了一些重要的批评和意见,现将他给人民日报编辑部的来信刊载如下,供参考。”

从今天的人民日报上看到了波兰共产党中央委员会第一书记的报告以后,我想对人民日报提出以下意见,同时也是责问。

自从苏共二十次代表大会以后,在苏联和东欧各人民民主国家发生了剧烈的震动和深刻的变化,这是每一个稍有嗅觉的人都嗅得出来的。这样的情况不震动人心是不可能的。人民自然而然的想知道事情的真相,知道背景,知道其中复杂的内容。即使事情是怎样令人痛心,遗憾,也没有人愿意蒙上自己的眼睛,堵住自己的耳朵。

对一个普通的人来说,消息的唯一来源是报纸,首先是人民日报。报纸对千千万万读者负着不可推诿的责任。报纸应该尊重自己的读者,将事物真面目不加修改和粉饰地反映给读者。我想你们在理论上必定知道人民是历史的主人,社会主义是劳动群众自身的事业,对于自身的事业他们有权利也有必要时时刻刻知道真相。一个能够把自己的思想建筑在对事物的真实情况的了解上的人,才名副其实地是思想有自由的人,否则思想自由实际上是被剥夺了。只有报纸来提供这种自由。

在哥穆尔卡的报告发表以前,人民日报寥寥数语和寥寥数篇的有关这方面的“报道”,与其说是报道不如说是哑谜,令人看了莫名其妙。要猜这些哑谜是煞费心思的。而且非常明显在进行着粉饰和冲淡。例如波兹南暴动的消息发表的时候,人们关心的是事件详情。然而人民日报却绕开这些,赶快登出几篇粉饰现状的文章,大谈波兰的工业成就如何巨大,人民如何在优美舒适的条件下休养。好像波兰人就是因为这些进步和生活过得太好了才起来暴动似的。我想不客气的说,这种露骨的粉饰,做得实在令人作呕。你们试着想想看,在那样的情况下看见那样的文章产生我这种感觉的,难道只有我一个人么?

这样的事情岂止一次!在“批判斯大林问题文集”出版后,多少人惊得咋舌。原来,在世界上闹得天翻地覆的事情,在我们国家里只是没头没脑的读到了苏共和中共在真理报和人民日报发表的两篇评论。此外还以为一切都安然无恙呢!这岂不太欺人了么?这是谁的责任呢?

波兰和匈牙利最近的事件发生后,人民日报极力避免报道事情消极的一面,而赶快去报道人民如何拥护、支持政府。人们不得不透过自己的报纸的字句,去猜想实际情况是怎样的。因为他们发觉,如果老老实实按照报纸的提法去了解事情的话,习惯的逻辑已经不能用了。

在国内情况的报道方面也是如此,1954年大水灾的时候,如果人们翻开秋天的人民日报,还以为我们处在一个大丰年呢!等到报纸上报道战胜灾害的时候,人们才推测“想必是发生过灾害了”。在1955年以前,毛主席所说的“乌烟瘴气”,人们又何尝嗅到一点呢?在这样的情况下人们又怎样去深刻了解三定政策的意义,了解毛主席的报告的意义呢?如果报纸的这种作风再继续下去,读者将学会:对于报道的好事情要打一个折扣才接受;而坏事情呢?必须凭自己的想象去了解。事实上这种情况早已有了。例如每次一见到各国党政的人事调动时,大家会百倍地揣测:“发生了什么事?”如果我们的报纸先发制人,爽爽快快的说清楚了岂不好些?

人民日报改版的时候提出的诺言,引起了很多人的兴奋。如果说人民日报丝毫没有实现自己的诺言是不符合事实的,然而有理由说它做得还远远不够。有理有要求他更坚决地做到一张民主的社会主义的报纸所应该有的水平,要求他彻底地表现出对人民群众的信任、尊重和忠实。不要像骗小孩一样地对待读者。

我想说清楚我的观点:我不是一个自由主义者,我主张的不是为自由而自由,为民主而民主。我也不愿意用资产阶级的民主和自由的原则来衡量和批判我们的事情。但是我坚决相信民主和自由的充分发扬,人权和人的尊严得到真正的(不是口头上的)重视,党的宣传工作忠实地遵从这些原则,才能把人民群众真正放到主人翁的地位,这对社会主义有极大的好处,人民群众只有在这样的条件下,才会变得聪明、成熟,有对社会和国家的责任感,热爱之情,才能以雪亮的眼睛来防止和消灭种种可能发生的弊病,消灭骑在人民头上的官僚主义和腐朽倾向。

以前我们时常埋怨别人不关心政治不关心时事,这当然是一种小资产阶级思想的反映。但是报纸的责任不能赖掉。如果报纸不粉饰事实,不写滥调,人们对时事的兴趣就会浓厚得多,讨论空气就会热烈得多。人们就会自然地和党和国家共呼吸。

我很赞成哥穆尔卡的许多话,其中有一句说:“不许对社会主义原则的歪曲”。我想这也应该作为我们的警句。社会主义的报纸也应该把它当作自己的警句,来防止自己的一些严重缺点。

我希望我们的报纸真正变得实事求是、追求真理、大胆、爽直、生动、活泼、可亲,得到群众由心底对它的信任和爱护。希望编辑部能认真考虑这些意见,如果你们不同意我的意见,请转到党中央去评判。

也许这封信给你们的印象不好,我也不希望一开始就博得好印象,但我相信自己是正确的。我是一个非党员学生,正在争取入党。也许我这种思想使党组织一时不能接受我(也许不是这样)。但是对我说来更重要的不是名义上得到一个党籍,而是我对党的事业的责任。我决不为一个党籍而缄口不言。但是如果我错了,我一定认真考虑你们和党组织对我的意见。

最近波兰的事件,特别是哥穆尔卡的报告在我们周围已经引起了极深的影响,人民日报再不能沉默了!

(10月27日)

半个世纪以后回过头来看看自己写的这封信,当时我对共产党的拳拳赤诚跃然纸上,连自己也不无感动。其实认真以经典的(“原教旨的”)马克思主义观点来判断,这些话又有哪一点不对呢?但你要好好想的话,事情就是那么奇怪。在当年现实的“人民民主专政”的日子里过惯了的人看起来,我那里面许多话肯定是太陌生、太“异端”、太出格了。人们听惯了的是一片“英明正确”、“好好学习,深刻领会”、“坚决拥护,认真贯彻”的套套。半个世纪以后的今天,国家的事情已经改变了许多许多,但是这封信里的一些关键的话仍然强烈刺激着一根最敏感的神经,看来我那时恰恰是误闯了一个最深的禁区—公开。

从与这封信直接关连的一些情况可以看到,当时中共党内对国际共运出现的震动和提出的问题是在认真考虑,至少是未曾掉以轻心的。我这信里面提到的《人民日报》的改版以及改版时的“诺言”也算是一个反应。我记得“诺言”中作了自我批评,包括面目呆板、贴近群众不够等,表示有决心把它改进得生动、活泼、为广大群众喜见乐闻等等。但是尽量回避或者至少淡化了要害问题—客观、真实、公开,尊重人民群众的知情权。

《内部参考》加在这封信前面的按语(我在发现这个材料之后顺便浏览了许多份《内部参考》,那个时期其它报道和群众来信前面很少有加按语的)用语是正面和肯定的,说是我“提出一些重要的批评和意见”。我想那时编《内参》的人(包括其他有关的工作在“宣传战线”上的人)还没有“引蛇出洞”的意识(毛主席是在这大半年之后才指示“引蛇出洞”的)。而且就在这份《内参》发出不久,就发生了团中央报刊的两位编辑来学校找我,动员我调到《中国青年》编辑部去开辟专栏的事。就是他们告诉我这封信已经被登上《内参》了,虽然几十年来我自己在大陆一直没有资格看到它,甚至一直不知道《内参》是个什么样子。

4、谁又想到毛主席暗里已把我这种人算进了“乌龟王八”

最近我为了写这些回忆,查看有关材料才知道毛泽东当时在这方面说了些什么。他是在内部讲话中说的:“斯大林这把刀子俄国人丢了。哥穆尔卡、匈牙利的一些人就拿起这把刀子杀苏联,反所谓斯大林主义。”于是紧接着他又说:“党内外那些捧波匈事件的人捧得好呀!开口波兹南,闭口匈牙利。这一下就露出点来了,蚂蚁出洞了,乌龟王八都出来了。他们随着哥穆尔卡的棍子转,哥穆尔卡说大民主,他们也说大民主。”

哥穆尔卡的言论在我们国内引起特别注意就是在那个时候,毛所说的也就是这一阵子的事。从这几句话可见此时他对哥氏已经反感得咬牙切齿。他说的党内外那些“随着哥穆尔卡的棍子转”的“蚂蚁”和“乌龟王八”就是指我这样给《人民日报》写信之类的人了。他对这些人是怎样定义的呢?就在他那篇讲话里,谈到了国内:“还有资产阶级,还有地主富农,还有恶霸和反革命。他们是被剥夺的阶级,现在我们压迫他们,他们心怀仇恨,很多人一有机会就要发作……希望最好把中国搞乱”。

我怎么知道那时候我们的“伟大领袖”说了这些话呢?我这个被他说成“乌龟王八”之一的人在给《人民日报》写那封信的时候确实怀着一种心急如焚的激动。那时波兰的事件是闹出个哥穆尔卡来了,从报纸报道的情况来看对这个社会主义国家是一个好的转机。现在我看到《内参》登出来的我这封信末尾括号中写了10月27日这个日期,我想大概就是我的落款日期。最近正好看到一份历史资料,10月27日匈牙利事件已经进入了高潮,但我的信里只附带提到一两句,好像还不知道匈牙利的事情已经比波兰发生过的事情剧烈得多、严重得多。这也说明当时从“我们自己”的报纸上确实是闪闪烁烁云里雾里,像我这样的一般读者还搞不清楚究竟发生了什么。

我到现在还是一个不懂政治的人,许多事情还说不清楚。不过那时从苏共二十大揭露斯大林的事情以后我总在思考:我想,伟大、正义的共产主义事业不幸陷入了一个不可理解的严重错误。原本宗旨是要彻底解放人民,夺取政权之后却那么强烈地倾向于专制独裁,对同志和人民时常施以高压,泯智愚民,要求和鼓励盲目顺从,封锁世事实情,禁止自由讨论,扼杀人的独立思考。这样搞下去我们怎么来建设一个像马、恩描述的那样人民是社会主人的、物质极大丰富的、人的能力和智慧得到全面发展的、精神得到最大限度自由解放的共产主义幸福社会?我急迫地期望中共中央和毛主席赶快抓住这个转机,像苏共中央、陶里亚蒂、哥穆尔卡和铁托一样,采取积极态度纠正斯大林主义的错误,还马克思主义、列宁主义的原本精神。为了这个我先后上书党中央和《人民日报》直抒己见,虽然我认为他们已经需要“提醒”,但我对他们仍坚持着多年来的根本信赖。

我进北大不久就向党组织表达了争取入党的愿望。也许因为我没有老盯着自己入党这件事,没有像有些人那样经常写“思想汇报”或者作其它刻意的表现。党组织一直没有把这件事正式提上日程。而正好在我写这封信之前不多时,一直负责联系我的物理系党员王楚代表党支部要我写入党申请报告(我想可能是因为还剩下不到一年就要毕业了),我写了。但是我天生不愿也不会隐瞒自己的思想,我把我此时心里的种种疑问和想法都写在这份“申请书”上了。我的申请书也成了一份意见书,大概这把党支部的同志搞懵了,从此再没有提起我入党的事。所以我在给《人民日报》的信里说:“也许我这种思想使党组织一时不能接受我”接着就说:“但是对我说来更重要的不是名义上得到一个党籍,而是我对党的事业的责任。”。共产党如果真的是它的创建者理想中那样一个崇高而不是庸俗的党,入党人理应抱着这种态度。但是谁想到领导着世界上最大的共产党--中共的毛泽东却一看到我这种人的言论就立即断定这是“地主、富农、还有恶霸和反革命……他们心怀仇恨……一有机会就要发作……最好把中国搞乱”所以统统是“乌龟王八”。对崇高理想的这种真心诚意竟被我以前很长时间里由衷信任的领袖如此肆意糟塌,现在看来说明这个人大概在长期政治生活中已经逐渐远离了他自己年轻时代可能也有过的纯真(我相信他是有过的),意识上已经逐渐浸染上一些封建政客气味了。

对梁漱溟他是这样看的;对“胡风集团”的人他是这样看的;对延安时期的王实味等一批人他是这样看的,对于许多许多对共产党的事业忠诚奋斗过,真心敬仰和同情过,热情支持过,但是在某个或某些重大问题上和他发生过意见抗争的人最后常常难免落到这个下场。我说“常常”而不说“全部”,因为据说还有少数例外,例如许世友。为什么能够原谅在延安整凤“抢救”四方面军干部时被逼上梁山以至于企图刺杀毛的许世友呢?据说毛在指示对右派处理时说过这样的话:孙悟空一定不能放过,猪八戒再反动也没有关系。他大概认为许世友就是没有脑子的猪八戒,后来果真把他笼络得忠心耿耿。毛最不能容忍的是和他的智商能够相匹的不同意见者。

但是当时我一点不知道,这些“内部讲话”从不外传,连后来找我的那些党的宣传工作者也蒙在鼓里做着“糊涂事”。报纸上公开发表的仍旧是一些至少在面子上大体和苏共立场“保持一致”的话语。

5、匈牙利事件

比较详细一点知道匈牙利事件的情况是在我写了给人民日报那封信以后。匈牙利社会的动荡愈演愈烈,起先是越来越多的工人、农民“闹事”,要求民主自由的知识分子则结成了一个“裴多菲俱乐部”。后来和现政府的对立愈来愈尖锐,到十月下旬的时候群众已经拥戴出伊姆雷?纳吉为运动的旗帜,他和波兰的哥穆尔卡情况有些相似,原先也是共产党的领导人,后来作为“修正主义分子”被清除了。还有一个是据说在群众中影响很大的“红衣大主教”明曾蒂。在我心目中对于明曾蒂这样的人参与政治不以为然,一来我一直反感宗教迷信,二来知道解放初期在中国的梵蒂冈天主教组织搞反革命特务活动,所以我也相信这个动乱中有反革命势力插足的说法。但是我这时认为像哥穆尔卡、纳吉这样的人都是在国际共运中抗拒斯大林主义的先行者。群众攻击的主要矛头对着匈牙利党政领袖拉科西(一个光头胖子)和他的继任者格罗(没有见过他的形象)。据有关报道反映,拉科西在独裁和残酷的高压统治方面大概表现得比东欧其它几个国家的领导人更加突出一些。

不多时报纸上出现了大规模流血冲突的报道,纳吉曾经呼吁过群众克制过激的情绪和行为,但是后来多少年内毛泽东提到纳吉这个名字都把它作为企图颠覆社会主义的反革命修正主义魁首的代名词。接着是苏联军队镇压,报纸上看到刚来中国访问不久的匈党国领导成员卡达尔回国收拾残局,当上了第一书记,事件就逐渐平息下去。苏军的镇压使我感到事情的复杂和费解,匈牙利的拉科西不就是典型的斯大林主义者吗?正是苏联批判了斯大林才鼓励了匈牙利群众起来反抗拉科西等的残暴统治,纳吉也像苏共领导所说的那样要“恢复列宁主义原则”,为什么最后落得个上绞架的下场呢?

匈牙利的事情发展到那么剧烈,情况肯定是很复杂的,里面各色人都会参与进来,但这场动乱究竟是“国外帝国主义和国内反革命分子”搞出来的还是反人民的,残暴而顽固的斯大林主义分子逼出来的呢?据我记得,“我们党”的报纸先前态度还很暧昧,苏军一出来镇压之后“腰杆就硬了”,正式给匈牙利事件扣上了“反革命暴动”的帽子。但在不久以后我记不清是在我国报纸上还是在《争取持就和平,争取人民民主!》上读到后来常被人提到的“铁托在普拉的演说”,他对事情提出了完全不同的看法。这里面阐述了当时“修正主义分子”(现在看来基本上是改革派的先驱)的一系列观点。但是现在记得比较具体的是他对东欧国家那些没有独立见解只知道对苏联唯命是从的领导人进行了辛辣的嘲讽和批评。

抗日战争我在重庆的小时候是从集邮第一次知道有匈牙利这个国家,匈牙利的邮票印得特别精美。解放后从地理课上得知匈牙利在东欧“人民民主国家”中经济水平居于中等,但是跨据多瑙河两岸的首都布达佩斯是一座非常美丽的城市。从历史课上得知匈牙利这个民族国家的形成和匈奴的西迁有关系,有意思的是两个都“姓匈”,但我始终没有弄清楚马扎尔民族和历史上的匈奴人有没有血缘关系。在北大的时候先后有两部匈牙利喜剧影片曾在校园风靡一时,一部是“牧鹅少年马季”(后来我猜想我们的相声大师马季就是在那时出道,而且大概就是因为这部滑稽幽默影片给自己取了这个艺名的)。另一部是《废品的报复》,描写国营服装工厂的一个工人,劳动态度不好,工作时马马虎虎老出废品。后来同事给他介绍了一个女朋友,“搞对像”的时候更是弄得上班打瞌睡心不在焉,废品出的更多了。有一天他约了女朋友晚上去参加舞会,特地在街上买了一条新裤子。跳舞跳得正起劲的时候裤子突然垮下来了。其狼狈之相可想而知。提着裤子回家一看,原来这条裤子就是他们厂生产的,而背带扣子就是在流水作业线上他自己载上去的。扣子一动就脱落下来,所以裤子就垮了。扮主角的演员矮瘦秃顶,记不得叫什么了,大有卓别林之风,是匈牙利的幽默大师。传说他后来也积极参加了“反革命暴乱”,事后外逃了。

当年我对匈牙利事件也就只知道这么些。

(待续)

来源:《青春·北大》