1 前言

哈瑞•马丁松(1904-1978)是瑞典文化界公认的继斯特林堡之后最有影响的作家之一。1974年他和另一位瑞典作家艾伊文·雍松(Eyvind Johnson)分享诺贝尔文学奖。瑞典文学院的颁奖词称赞他的写作是“捕捉了露珠,映射出宇宙。”“露珠”一词形象说明他对微观世界的兴趣,而“宇宙”一词反映他对宏观世界的思考,两者结合表现他对自然的关注。

近年来,马丁松在世界文学和瑞典文学中的地位越来越引起人们重视(见艾斯普马克2005,页178)。一方面,这是因为他写作的题材广泛涉及二十世纪以来人类面对的很多重大国际问题,在很多方面可以说他是个预言家,预见了很多 “全球化” 的现代社会的问题。拉森就指出:“马丁松的写作如镜子映照出二十世纪的重大问题。这些问题包括社会不公和专制,包括战争与和平,包括商业文化与汽车文化,包括核武器与环境破坏。”(拉森2005,页3)。另一方面,世界各国翻译马丁松的作品日渐增多,例如日本最近出版了他的长诗《阿尼亚拉号》(Aniara,1956)日语版。这对促进他的作品和思想研究也有推动作用。不过,因为马丁松是本土色彩非常强非常民族化的作家,他的文学语言有典型的地方色彩和风景,有非常难翻译的瑞典地方语言特点,也许这是他在其它语言和文化中影响依然有限的一个原因,如拉森所说,“他在国外还是相对来说无人知晓”(拉森2004,页4)。

因此,与其他著名瑞典作家如奥古斯特·斯特林堡、塞尔玛·拉格洛夫、阿丝特丽·林德格伦等相比,马丁松在中国确实也是“相对来说无人知晓”。他的作品,据我所知,还没有一本完整的翻译著作出版。1997年,我曾经翻译过他的代表作《荨麻开花》(Nässlorna blomma,1935)片段,发表在当年的《当代外国文学》。这大概是他的作品首次被介绍到中国。2004年瑞典庆祝马丁松诞辰百年,举行一系列活动,包括皇家剧院上演其唯一一部剧作《魏国三刀》(Tre knivar från Wei, 1964),我曾经为参加演出的中国编舞人员翻译过剧本,但也还没有在中国找到出版者。中国文学界对马丁松的了解之短浅确实令人汗颜。

相对而言,马丁松对中国文化包括哲学、绘画与历史等多方面却显示了浓厚兴趣。就他对中国文化的热情和中国人对他的冷漠而言,彼冷此热,显得尤其不平衡。他对中国绘画方面的兴趣则和他本人除了写作也从事绘画有关,其钢笔线描艺术的空灵颇得中国山水画之神。拉什·拜里耶伦就曾在瑞典报刊撰文指出“马丁松和中国哲学与艺术有非常活跃的关系。”(拜里耶伦,1989)马丁松还认为中国的道家哲学和阴阳学说是当代人类处理其与自然关系问题的较好解决方案。他在其论文集《陀螺》(Gyro,1985)中就提出这种观点。中国哲学也很明显影响了他的著名长诗《阿尼亚拉号》的创作。在剧本《魏国三刀》中,他显示出他对中国历史的了解,并利用中国历史事件作为故事情节,和当时利用中国题材创作剧本的布莱希特不谋而合,不同的是马丁松采用的又是古希腊悲剧的三一律结构。

本文试图分析马丁松这样一个既有非常典型瑞典本土色彩而有非常国际化的作家,虽然从未到过中国, 为什么对中国文化有如此浓厚兴趣,以及他如何对待中国文化,并用之于自己的写作。作为一个从事中文作家,对我来说,这也是和一个瑞典作家的文化对话,是偿还我们积欠他的文化债务。

2 马丁松的生平与创作

要了解马丁松对中国文化的兴趣,了解他为什么能捕捉“露珠”而又能展示宇宙视野,我们必须了解他的生平和文学创作活动。特别是对不熟悉马丁松的中国读者来说,有必要多加介绍,尽管在会议发言时间限制下我也只能比较概括简单介绍。

马丁松1904年出生在瑞典南部布列京郡(Blekinge)与斯科纳郡(Skåne)交界处的延姆斯赫格(Jämshög)。幼年时父亲即因受破产打击而早亡,家境贫寒,母亲丢弃孩子移居美国。马丁松从七岁开始就由社区安排寄养在人家,直到十五岁(1919年)逃离家乡出海当水手闯荡世界。关於寄养生活,马丁松在他著名的自传体小说《荨麻开花》和《出路》(Vägen ut,1936年)中曾经用幽默而又感伤、充满幻想而又陌生间离语气进行过描写。其中的主人马丁自然是本人的影子,也早已显示了文学的才能,善於用文字来给现实和自然镀金绘彩。从小说中可以看出,由于孤独,幼年的马丁松时常一人在森林漫游独自暇想,就近观察自然,这段经历对他一生注重与自然的关系颇有影响。自然既是他的归宿也是他的出发点。在他的文学作品中,充满描写自然的丰富词汇和细节,而同时结合了作家自称的“草丛中的思考”(拉森,2004),他从自然出发探索着丰富精神世界和宇宙的奥秘。

离开森林投奔大海担任水手,马丁松在另一自然环境中获得更多人生体验。他漂泊游历南美、印度、日本和澳洲等很多国家。这段海上生活的经历后来他在游记《无目的的旅行》(Resor utan mål, 1932)以及广播剧《拯救》(Salvation,1937)、《来自摩鲁卡斯的鲁特生》(Lotsen från Moluckas,1937)中有生动描述。这些剧本后来收入《瑞典广播剧1947-48》中出版。

结束海上生活回到瑞典后,马丁松在斯德哥尔摩零散打工数年,当过伙夫。这时的经历后来都在小说《到达钟国之路》(Vägen till Klockrike,1948年),其主人公布勒(Bolle)身上就表现出马丁松本人的哲学观念。这本小说残剩的资料在他死后以《布勒故事》(Bollesagor,1983年)结集出版。

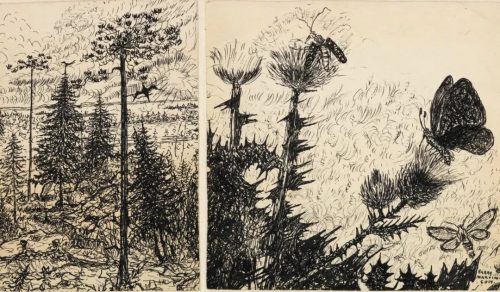

还是在做水手和伙夫期间,马丁松就在工会杂志如《水手》(Sjömannen)以及社会主义的刊物如《火焰》(Brand)等杂志上发表文学作品,主要是抒情诗歌。而他自己出版的首部单本作品是1929年的幻想小说《鬼船》,明显受到英国作家吉普林的影响。从1929年起马丁松还和瑞典著名无产阶级女作家莫阿·马丁松(Moa Martinson)同居,后来正式结婚。他也参加了伦德奎斯特发起的文学小组并共同出版《五青年》(1929),已经成为比较引人注目的作家。1931年,他的现代主义自由诗体诗集《游民》(Nomad)出版,以其清新的语言和丰富的形象而深受好评。从其诗歌中我们不仅能看出美国现代派诗人惠特曼及马斯特斯等人的影响,也能看到他和同代的很多欧美现代诗人一样,已从中国抒情诗歌中学习比兴手法。1934年他又出版了诗集《自然》(Natur),由於涉及了一系列当代的重大问题,某些评论家甚至谐称书名更可叫做《不自然》(Onatur),此诗集中也能看到超现实主义和印象派的抒情诗包括苏俄罗诗人马雅科夫斯基的影响。作为富有幻想和艺术气质的作家,马丁松不仅擅长语言创作,也有绘画才能。他和瑞典现代主义画派“X-ET”的很多画家过往甚密,同时自己也创作了很多油画,主要是工人肖像和自画像,富有超现实主义手法和异国情调的风景。

三十年代马丁松除了出版一系列诗集和自传体小说外,还有一些散文和游记,都收入在《蝗虫与螳螂》(Svärmare och harkrank,1937年)、《仲夏山谷》(Midsommardalen,1938年)、《简单的与困难的》(Det enkla och det svåra,1939年)。最后这本书中他自己还画了插图。

马丁松在瑞典文坛展露头角之后,一度被人评为“最金黄”的无产阶级作家。这让我想起另一位在中国很有影响的苏俄无产阶级作家高尔基(Maxim Gorky, 1868-1936)。两人有很多相似之处:一样有不幸童年,一样有底层生活经历和工人阶级背景,一样是在社会在人间完成自己的“大学教育”。但马丁松和高尔基个性不同,生活社会环境迥异,因此文学创作和思想发展也有不同方向:在文学上马丁松象同代多数西方作家一样走向现代主义而高尔基被纳入苏联“社会主义现实主义”轨道,在思想上马丁松保持自由主义姿态而不是象高尔基那样左倾。虽然童年生活非常不幸,所以马丁松一度表现出的光明乐观的生活观更让人感到特殊。但后来的世界局势,包括二次世界大战和原子弹的令人恐怖的发展,使他对工业社会的发展越来越持否定态度。现代工业技术给马丁松带来的忧虑很早就明显反映在他的第一本原创性小说《失去的美洲豹子》(Den förlorade jaguaren,1941年)中。但在二次大战期间,他创作很少,主要原因也是因为生了肺病,此后身体健康就一直不佳,直到去世。不过二次大战刚发生时,马丁松曾自愿报名参加芬兰的冬季战役,并把自己在战场看到的写成报告文学集《走向死亡的现实》(Verklighet till döds,1940年)。

1945年他又出版了一本最引入注目的诗集《顺其自然》(Passad)。和他早先的乐观而外向的理想对比,诗人现在明显转向内在的哲学思维,特别是东方文化的道家学说。他以表现主义的抒情形式来展现“极端之恶”。除了注重对自然的描述之外,他对文化和哲学的问题也一直有更浓厚兴趣,而其中的灵感多来自中国文化。这种倾向在他后来的诗集《从一个草丛眺望》(Utsikt från en grästuva,1963年)以及剧本《魏国三刀》(Tre knivar från Wei,1964)更为明显。

在二十和三十年代还对现代的“机器文明”表现出赞赏的马丁松,现在对大工业和技术发达的社会野蛮掠夺自然资源式的生产表示不满。可以说,马丁松是最早的环保主义者和“生态主义”诗人。这点最明显地表现在他的诗集《蝉》(Cikada,1953年)、《图勒的青草》(Gräsen i Thule,1958年)以及《车辆》(Vagnen,1960年)。对於未受破坏的自然的呼唤之情,以及人类对自然的责任,还表现在他死后出版的诗集《沿着回声的小径》(Längs ekots stigar,1978年)及《多丽德人》(Doriderna, 1980)。

和这些诗集形成对照的是他的幻想史诗《阿尼亚拉号》。这首长诗描写宇宙飞船“阿尼亚拉号”如何把人类撤出被毁坏的地球,但飞船控制机制也遭毁坏,飞船上的人类最后被抛入了空荡无边而寒冷的外星空间。他对未来的预见以及充满幻想的风格,使这部作品被评论家赞为“我们这个时代的星球之歌”,是当代少有的史诗作品,因此也奠定了他作为斯特林堡之后瑞典文学最伟大作家的地位。

马丁松生命的最后几年有些暗淡。除了肺病原因,还有部分原因是因为他和雍松1974年分享诺贝尔文学奖之后,招致了瑞典文学界和舆论界的强烈批评,因为他们都是颁奖机构瑞典文学院院士(马丁松在1949年当选院士),所以有“自我分赃”嫌疑。这种批评使他郁郁寡欢,四年后就辞别人世。

3 《陀螺》与中国道家哲学

马丁松对中国文化的兴趣最集中表现在他的哲理论文集《陀螺》中。其中收集的十四篇文章大都写于1947年前后,即二次世界大战结束两年之后,当时曾在不同报刊杂志发表。二战尤其是在广岛爆炸的原子弹显然对马丁松的思想发生重大影响,使他重新思考对人类对西方现代工业化社会及对整个世界的看法,并形成一套独特的个人化的思想体系。面对西方现代工业化社会自身产生的问题,对于资源争夺、战争和屠杀,他希望能从西方之外去寻求解决方法或出路,这应该是不奇怪的。可以说这是导致他对中国文化产生兴趣的大环境。1956年创作的著名长诗《阿尼亚拉号》是他这种出路思想的艺术体现,而他去世七年后收集在《陀螺》中出版的这些文章则是这种思想的直接的哲理陈述。

在本书中,马丁松发展了一套他称之为“陀螺理论”(gyralitetteori)的学说,明显可见中国文化特别是道家哲学思想对他的影响。“陀螺”的形象动中有静,静中有动,在旋转中保持着稳定,显示老庄思想特有的辩证态度,并且还显示阴阳图像互补相生,似有始有终而又无始无终的形态。在“机械性与陀螺性”一文中,马丁松认为“整个生命其实都在于它是已建立的螺旋性,能把不持续性转化为持续性。”(该书第85页)

同时我们可以想象这种“陀螺”的旋转酷似地球的运动,这里可以看出马丁松作为诗人的特殊想象能力和形象思维能力,他能超越至宇宙太空反观地球并思考关注其运动的形态。所以,他自己强调这不是机械性的理论,不是相对论,也不是哲学,而是一个“诗人的理论,一个诗人的思想体系”(该书第87页)。后来,一些研究马丁松的学者和批评家将其定义为“自然的科学”(nature’s science)。马丁松的这种想象和形象,使他和那些理论可能严密有逻辑但空洞抽象概念化的哲学家区别开来,而他的相对比较系统的理论体系,又使马丁松和许多二十世纪的现代作家和诗人有了明显区别。象他这样系统质询现代化问题并在哲学上理论上有所发展自成一家的诗人作家在二十世纪是比较少有的,大概只有存在主义作家萨特可以相比。

最清楚表明道家思想对马丁松的影响的是《陀螺》中的一篇《良性可能》(Den godartade möjligheten,笔者已将此文翻译成中文)。在此文中,马丁松认为,中国的道家学说为人类的健康发展和重建与自然的关系提供了一种 “良性可能”:人可以“通过自然,通过自身的自然化,可以达到人类普遍之爱,即宁静、平和、自由、开放。人不会疲于奔命,不会精疲力竭。”(该书第108页)

在此文中马丁松提出的第一个问题就是对科学和知识的态度。众所周知,从文艺复兴到启蒙运动都以科学知识为追求目标,因此培根有“知识即权力”一说。中国的五四新文化运动也以科学为口号。知识特别是科技对推动人类社会的发展、建立起现代生活方式确实作用巨大。但马丁松却意识到,人类掌握知识越多,对自然的破坏越厉害。科技的发展,包括原子弹的制造,带来的不仅是进步也可能灾难。科学与理性中缺少了道德和伦理的精细思维。他认为道家保持自然的态度,不刻意追求知识的态度反而是可取的。对于道家来说,真实和真理,是一种安静稳定而有象“陀螺”旋转的状态。人可以通过所谓“静悟”来达到真实,而不需要象现代科技那样,通过分析理论,通过拆解事实,来发现真实。例如,他强调说,“质量的世界是无法用数量的世界来解释的”(该书第11页),也就是说,无论怎样做量化分析,也无法认识本质,即自然。无论数量如何增加,也不会影响自然的本质。

由此,还可看出他对“进步”这一个观念的怀疑。进步表现一种线性的时间观念,是属于两维而单向的运动,时间永远向前而不会倒退,所以我们无法恢复过去,只能不断被推向未来,并指向一个终极。但是如果我们在“陀螺”旋转运动中引入时间观念,我们可以认为时间不是线性而是圆周的复始运动,既是向前又是不断重返过去的过程,是一稳定的多维度状态。这更是模拟式而非数字化的(格兰拜里耶,2004)。

另一个问题就是如何看待城市的发展。从前面介绍的马丁松生平,我们就可以看出他自幼对自然更有亲和态度,而人的关系反而疏离,对家庭失望对城市恐惧对社会怀疑。可以说,马丁松后来虽然也长期居住哥德堡和斯德哥尔摩这样的大都市,但他在精神上一直是代表着乡村和自然的诗人,总是站在城市的对立面,对城市表现出怀疑和否定的态度。这种态度在“良性可能”中有比较清楚的表达。他认为现代化带来的问题之一就是城市化,而城市化也导致其它种种问题,如生态的失衡,如传染性疾病等等,而关键就是城市使人远离了自然。

由此我们还可以看出,马丁松对中国文化的肯定和欣赏不是盲目而无知的而是有选择的。他只欣赏道法自然的道家思想,而明显对中国儒家持有怀疑的态度,因为儒家的道路不是通向自然而是通向殿堂通向城市通向等级的阶梯也通向执行法律的刑场。

马丁松在《陀螺》中所质疑的问题,可以涉及到人类的终极目标问题:我们到底要什么?现代科技和工业社会是否能和人的更深层的内心需求保持和谐?自然科学,或一般的科学,能否对我们生活的种种问题都提供真正解答?如果科技依然主宰人的思维,而不遭遇挑战,那么我们人类滋生的价值到底在哪里?因为提出这些问题,马丁松对因此也被看成环保运动的先驱人物之一,是上世纪六十年代的绿色和平运动的推动者。他对人类生存环境感到忧虑,因此敲响了警钟,而成为一个格兰拜里耶所说的“诗意的卡桑德拉警告者”(Kassandravanare,见格兰拜里耶,2004)。“马丁松成为对现代文明所行路线的发出声音警告的人。但当人们将社会改造为最好的世界非常乐观的时候,几乎没有悲观主义或怀疑主义的活动余地。”(见马丁松协会,1980/2004)。

尽管如此,尽管马丁松在此书中表达了他对人类现代社会发展和科技发展破坏自然的失望,对二战和落在广岛的原子弹的失望,但他和当时弥漫西方文化界的悲观论调和存在主义哲学还是不同,他实际上还保持着对自然的信心,对生命源泉的信心,而这种信心获得了来自东方文化的呼应。在“良心可能”中,他提到了《道德经》(Tao-te-ching),提到了老子和庄子。这些中国经典早有瑞典文的译本(参见本期介绍瑞典汉学的文章),所以马丁松虽然没有到过中国,仍然有很多机会了解道家思想。但我不认为是道家思想给了马丁松启示,是他象学生接受老师的教诲一样接受道家的理论,而是马丁松本人天性中对自然的热爱,他和自然的亲密关系,他对城市的厌倦,他对宇宙的想象思考,使他在阅读道家著作时感到了回应,“陀螺理论”可以看成是他和东方文化对话的结果。

当然,马丁松对中国道家思想的理解及其在“陀螺理论”上的运用未必是符合道家本意的,或者说是“正确的”。这种文化“误读”在跨文化研究中已经是常见现象。是否正确理解“他者”其实并不重要,而是借助“他者”确立了自己的位置。即使“误读”,马丁松对自然的关注,对科学的批评,对知识力量的理解和质疑,确实可以为我们打开一条思路,确实是提供一种“良性可能”。

4 《魏国三刀》的中国背景

在西方文学中,戏剧艺术占用崇高的地位,很多作家以莎氏比亚为楷模。很多诗人和小说家都做舞台梦,而马丁松也一直想成为戏剧家。但他一生只创作了一个剧本,这就是以中国历史为背景的《魏国三刀》。此剧本的构思与创作也是在二战之后1947年前后就已经开始了,与《陀螺》文章的写作同时。但作者为此剧花费的时间精力却不可相提并论,历时十七年才算基本完成,现存乌普萨拉大学卡罗琳图书馆的剧本底稿就占了四个纸箱。有的是打字机正式打出,有的则是涂鸦式的草稿手迹;有的是正规稿纸,也有的就是便笺信纸,甚至香烟壳的内面,显示作者捕捉某些想法时的匆忙,也说明作者经常苦思剧本的细节,整整十七年都在磨炼这一剧作,数易其稿,增删取舍,披心沥血。他的开头就有过多种不同草稿。每有新的想法,他就赶紧写在随手可抓到纸片上。

1964年,享誉世界的瑞典影剧导演英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)帮助马丁松从仍然零乱的草稿中整理出了一个演出本,亲自执导,终于把它搬上瑞典王家剧院(即国家剧院)舞台,大概也是送給作者的六十生日礼物。但是,这次演出并不成功,引起戏剧界的重视,连伯格曼的声誉也帮不了什么忙,所以自首演数场之后,世界上就再没有一个剧院一个导演有兴趣把它搬上舞台。如此过了四十年,2004年王家剧院借马丁松百年诞辰的时机再次尝试,而且是花费很高的大制作,导演是现为瑞典戏剧导演马首的院长兼艺术总监斯达番·瓦德玛尔·霍尔姆(Staffan Valdemar Holm),舞台美术设计则是他的夫人、丹麦籍著名舞美设计本特·吕克·摩勒(Bengt Lykke Boeller),演员中包括了瑞典戏剧界公认的头牌女伶斯迪娜·艾克布拉德(Stina Ekblad)等十四个著名女演员,而编舞和动作设计则特邀旅居瑞典的华裔著名现代舞蹈家江青,如此强大阵容在瑞典大概无出其右,应该是台出彩好戏。但首演之后,瑞典报纸的评论还是毁誉参半,有些评家承认导表演舞美动作皆可圈可点,有可赞之处,但批评的人恐怕更多一些,而主要还是针对剧本本身。

马丁松要做戏剧家的梦想显然不太成功。我在翻译剧本时就感到,马丁松虽然是诗歌小说的大师,还因此得了诺贝尔文学奖,却绝不是好的剧作家,不熟悉舞台,也不懂得戏剧性,所以他的剧本结构比较杂乱,原来就不适合上演,把它搬上舞台确实是吃力不讨好的事情。但笔者的目的不是研究其失败之因,不是分析剧本的缺陷,而是追问他为什么会编写一个以中国为背景的剧本。西方作家利用中国题材写剧本并不多见,比较著名的有十八世纪意大利剧作家高基创作《图兰多》(1762),后被歌剧作曲家普契尼改变成著名歌剧(1921),再有现代德国剧作家布莱希特创作过《四川的好人》(1940)和《高加索灰阑记》(1948)等。《图兰多》追求异国情调,而布莱希特为了达到他力图使观众保持理性的“间离效果”,都绝非引领观众进入真正的中国。那么,马丁松又是为了什么样目的,也舍近求远去中国历史中寻求素材呢?

《魏国三刀》取材与公元七世纪中国唐代,主要剧情是:唐朝女皇武则天当政时期排斥异己大兴冤狱,迫害当时众多贵族世家,诛三代灭九族,也把有些贵族女眷流放北方边陲,在一个修道院似的女校严格修行,美其名曰“罪减半等”,而这一宽大还有一个条件:如果北方鞑靼人来犯,这些女眷就必须自尽,不可被奸污而失节失身,不敢自尽者就有一个女祭司用刀处死,而这些贵族女眷还头饰三把尖刀,是谓“魏国三刀”。主管女校的女教头施嫫忠实於女皇规范,兢兢业业,严格训导女囚,同时又有恻隐之心,希望女囚都有条活路,然而她的种种努力最后都告失败,结果是在鞑靼人攻入之前,全体女囚包括施嫫本人都引颈就戮,让女祭司用刀杀死毙命。落幕时满台死尸,甚是悲壮,或称悲惨。

我在翻译此剧本的过程中就感到,此剧的创作颇能凸现跨文化层次上的问题,也是现在的文化批评经常触及的模式:在“他者-自我”文化对立中,对“他者”的描述、图解和诠释实际是为了“自我”的认同。表面上,尤其是对于不熟悉中国历史的瑞典观众来说,他们自然会以为他们在舞台上所能看到的所能听到的一切都具有历史再现的意义,可以带领他们进入历史的中国。舞台诠释似乎也对应一个历史现实,力图通过服装和舞蹈来表现东方色彩。包括介绍演出的小册子也都介绍唐代历史和女皇武则天,还请汉学家来写序等等。然而,这种准东方主义的表演其实在实质上和中国的历史现实并无多少关联。我也曾经花费一定时间去查证历史资料,包括考证唐代是否存在这样的女校,是否有这样的佩刀头饰,是否有“罪减半等”之类,但很快意识到自己险入歧途。因为马丁松实际绝非再现中国历史的真相,依据真实的历史,他作为戏剧艺术创作完全有想象、拼接和编造的权力。实际上他已经说明其中有的场景是采用巴厘佛教仪式,有些是和日本的祭祀仪式有关。

可以说,马丁松需要的其实仅仅是一个中国历史的背景,而非真正想引领读者回到历史的中国。借助这个背景,他能提供一种与当时流行欧洲的存在主义戏剧不同的思路,而他对独裁专制的描写也反应了一个当代的主题,可以看出他从早年的社会主义立场的转变。个人选择与自由与专制规范的冲突在本剧中是鲜明突出的。他通过剧作想研究的是个人处于一个封闭、压抑甚至荒诞的情景中是否可以做出选择。因此,他在结构上采取了欧洲古典戏剧的“三一律”原则(即一个地点、一天或者一个比较短暂的固定时间、一件事件)。“中国”的意义在这种结构中就自然消解了。

5 结论

二十世纪受中国传统文化影响的欧美作家可谓群星灿烂,受中国古典诗歌启示而发展意象派诗歌的诗人庞德,受中国戏剧特别是梅兰芳舞台艺术影响而发展其“史诗剧”理论的布莱希特,算是其中翘楚。就中国哲学思想而言,卡夫卡与中国禅宗的渊源曾有美国当代著名女作家奥茨点破机关。美国剧作家、亦为诺贝尔文学奖获得者(1936)的尤金•奥尼尔(Eugene O’Neill, 1988-1956)晚年也对中国的道家哲学有明显兴趣,并将自己最后设计建造的住宅命名为“道宅”(Tao House)。所以,马丁松也从中国文化中吸吮乳汁营养毫不奇怪。

不过用奥尼尔与马丁松比较,我们可以看出他们对道家的兴趣有不同出发点:奥尼尔几乎完全出自个人化的出世解脱目的,而马丁松是希图用道家来解释和解决现代人类社会的弊端问题,与他的自然观和宏观视野密切相关,也和他对社会制度与个人命运的联系思考相关。只有从这个背景上,从二次世界大战后的整个西方文化背景上看,我们才能理解马丁松对中国文化的兴趣所在。他也是“他山之石可以攻玉”,要借中国文化中的利器,来破解现代社会的问题。而与这段时间泛滥西方的存在主义哲学或荒诞戏剧相比,和庞德或艾略特那样的现代派诗人相比,马丁松的诗文戏剧创作既独特又清新,确实如露珠晶莹,而又透射宇宙思辩的哲理光辉。

可惜的是,从文化对话来看,他的“走近中国文化”仿佛是条单行道,只有他走来而没有我们向他走去。在中国,马丁松至今没有一本中文译著出版,甚至很多中国作家都不知其名。希望借助这次会议发言,这篇短文,这一现象有所改观。更重要的是,在我们追求知识,在我们如此迷恋城市文明,在我们相信进步和现代化的时候,我们不可忘记马丁松的警告。

________________

参考文章或书目

1,拜里耶伦(Lars Berglund):“自然轮回”(Det naturliga kretsloppet),刊于《劳动报》(Arbetet),星期三,1989年6月14日。

2,艾尔富尔特(Sonja Erfurth):“哈瑞·马丁松的童年世界”(Harry Martinsons barndomsvärld),载《哈瑞·马丁松风景研讨会文集》(Harry Martinsons landskap, dokumentation av ett symposium),出版者Brevskolan,1984。

3,艾斯普马克(Kjell Espmark):《哈瑞·马丁松与微型艺术》(Harry Martinson och miniatyrens konst),载《哈瑞•马丁松风景研讨会文集》(Harry Martinsons landskap, dokumentation av ett symposium),出版者Brevskolan,1984。

—《大师哈瑞·马丁松》(Harry Martinson Mästaren),出版者Norstedts, 2005。

4,格郎拜里耶(Ingegerd Bodner Granberg,):“穿戴在画、诗与传奇中的智慧”(Visdom klädd i bild, dikt och saga),收入马丁松协会(Harry Martinson Society)纪念其百年诞辰的专集《论一个作家之创作的五个声音》(5 röster om ett författarskap),出版者Harry Martinson Society 及ABF Stockholm, 2004。

—“到魏国之路”(Vägen till Wei),发表于纪念马丁松百年诞辰《魏国三刀》演出的节目手册,瑞典王家剧院出版,2004。

5,哈尔(Tord Hall):“自然哲学家哈瑞•马丁松”(Naturfilosofen Harry Martinson),载《哈瑞•马丁松风景研讨会文集》(Harry Martinsons landskap, dokumentation av ett symposium),出版者Brevskolan,1984。

6,拉森(Ulf Larsson):“哈瑞·马丁松:捕捉露珠反映宇宙”(Harry Martinson: Catching the Dewdrop, Reflecting the Cosmos),瑞典学院网页(Swedish Academy),2004年6月4日发布。

7,朗(Helmer Lång):《诺贝尔文学奖》(De litterära nobelprisen),出版者瑞典学院,Stockholm,1990。

8,叙朵(Carl-Otto von Sydow):“哈瑞·马丁松存在乌普萨拉大学图书馆的档案”(Harry Martinson-arkivet i Uppsala universitetsbibliotek),载《哈瑞•马丁松风景研讨会文集》(Harry Martinsons landskap, dokumentation av ett symposium),出版者Brevskolan,1984。

网上阅读

1,马丁松协会(Harry Martinson Society,1980/2004):“哈瑞·马丁松百年纪念碑 — 多面的马丁松”(The centennial commemoration of Harry Martinson – 2004 The multifaceted Martinson),见该会网页;

2, 有关马丁松的生平与创作英语、瑞典语和法语方面的介绍,可参考瑞典文学院介绍诺贝尔文学奖的网页;

3,马丁松长篇小说《荨麻开花》(Nässlorna blomma)的中文节译“小社区的寄养生活”可查看中文笔会网页万之文集。