萧军日记里的牢骚和责难,同样属于延安那个时代的一部分,属于那种需要我们时刻警醒,不断改正的一部分。

萧军日记里的牢骚和责难,同样属于延安那个时代的一部分,属于那种需要我们时刻警醒,不断改正的一部分。

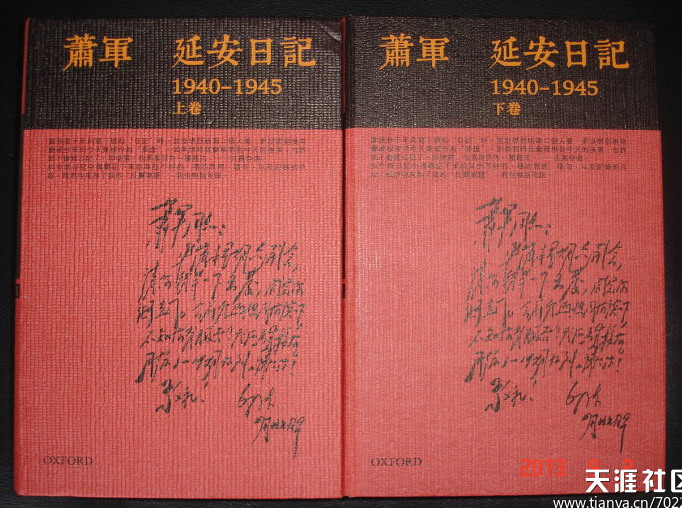

萧军《延安日记》(1940~1945)香港版,由牛津大学出版社2013年7月出版后,引起大陆读书界一阵骚动。其实,萧军的这些日记内容,早在五年前就由北京的华夏出版社,收入《萧军全集》二十卷本的第十八、十九卷,于2008年6月出版。华夏版《延安日记》跻身全集里,不显山露水,延安那段生活只是其生平一个段落。牛津版《延安日记》单独印行,夺人耳目,有一种把延安那段生活放大定格的出版效果。问题是,仅从这些日记内容出发,无论是对延安辩难,还是为延安辩护,都是就事论事,见树而未见树林。

此树林者,就是萧军延安日记对身边人物如何品评?对自己如何定位?延安文人们对延安生活如何观感?不谈这些,只从萧军日记中捡拾只言片语,则贬之乏力,赞之无益。

抗日战争时期,萧军先后两次到延安。第一次是1938年3月,他从临汾经延安,准备上五台山抗日前线打游击,因战事受阻,滞留延安约半个月,然后离开,经西安、兰州,退到成都生活工作两年多。第二次是1940年6月,萧军挈妇将雏来到延安,生活工作五年多时间,留下这份比较翔实的日记。

在延安期间,萧军以职业作家身份,常住杨家岭后沟和蓝家坪的陕甘宁边区文化协会(简称“文协”)和中华全国文艺界抗敌协会延安分会(简称“文抗”),整风运动后期一度辞去公职,下乡村居,不久被劝回延安,住在桥儿沟的鲁迅艺术文学院。住家写作,是萧军在延安的日常工作,没有具体任务要求,也没有什么时间限制,行为自由,言论自由。平时交往中,他结交最多的是文艺界人士,以及东北老乡,因为结交毛泽东的关系,得以结识一些党政军要员。萧军行伍出身,粗中有细,每次交往都会在日记中留下印记。在这些交往结识的延安人物中,能够被他瞧得起的,还真不多;被他称赞的,少之又少。

朝夕相处的文艺界人士中,萧军自觉是鹤立鸡群,睥睨众小。同属于“文协”和“文抗”驻会作家的艾青,在萧军日记里的形象“是一个巧妙的正直者,有刺无毒的小黄蜂”。“他看起来是为别人,实际是为自己”,爱夸张自己的优点,爱装潢自己,“他是自我的,夸大的,自傲也是自卑的。他缺乏一种真挚的人性或兽性的力”。文人相轻,加朝夕相处,难免有些生活上的芥蒂龌龊。不久,传出关于萧军在艾青不在家时走过其窑洞向其夫人吹口哨,被视为调戏的绯闻。为了澄清是非,萧军拉着自己夫人王德芬,找到艾青夫妻,希望当面对质,却被艾青夫人韦嫈拒绝了。萧军日记中咬牙切齿发誓道,“我此后决定不理他们一家”。实际上,他无法兑现这个誓言。1944月6月,中外记者采访团到延安,萧军、艾青等参与在陕甘宁边区银行楼上的集体见面会,分别介绍各自在延安的情况。萧军当天日记对于艾青的介绍痛加贬斥,“对于这个人下贱、无耻、撤谎到这般地步,我真替他感到浑身起鸡皮疙瘩!”因为有外人在场,萧军强忍着内心的愤怒,没有当场发难,算是给他留了面子。

有一段时间,萧军和丁玲过从亲密。喜欢早起的萧军,走过丁玲的门前,径直推开窑洞的门。“她睡在床上是很年青和美丽的!还像一个少妇,立起来,就苍老得像一个老婆婆了。”他们曾畅想,有朝一日结伴去欧洲游行。他陪她到延河边洗衣服,感觉“她像一个渔婆”。“我们虽然是在一个方向前进着,但我们总是有着一条界线存在着,她爱她的党,以至于最不屑的党人; 我爱我应该有的自由,我不愿意把这仅有的一点小自由也捐给了党!”随着他们情感上渐行渐远,性格刚硬的丁玲骂萧军是“土匪头子”,萧军当面蔑视之,在日记中写道:“从这夜起,我感到她丑恶了!”美丑善恶之间,似乎是情感由之。

他对周扬,可能是在上海“左联”时期受鲁迅观点的影响,没有好感可言。经历延安整风运动,更是恶评多多。“周扬他是一贯以残害同志为作风的,他指过胡风为内奸,冯雪峰为假共产党员,文艺青年柏山为内奸,结果入狱……”萧军指斥周扬歪曲“惩前毖后,治病救人”的整风运动方针,发明所谓“野火政策”,乱烧一阵,“冤枉三千,不漏一人”。萧军在日记中,称周扬为“狡猾而政客思想浓厚的人”。萧军从乡居回到延安,在中央党校住了近一年,被组织安排到鲁艺。时任延安大学副校长,兼任鲁艺院长的周扬主动示好,萧军态度稍有和缓,颇有同情地分析周扬,“这是个没经过社会各层生活洗炼的人,对‘人情’和‘事理’全不能透知到底,因此对于工作及理解人全不行。看情形,我应尽可能帮助他一些,使其进步。”如此大言不惭,反而显得几分天真可爱了。

萧军对人物品评多情绪化、概念化、脸谱化。他称时任鲁艺党支部书记宋侃夫为“无能力的教条主义者”。他称陈学昭是“尖嘴乌鸦似的女人”。他称萧三是“俄国贩子”,仗着酒劲恫吓说,“不看在同志面上,我早就杀他。”吴奚如曾在致胡风信中非议萧军,萧军知晓后,不依不饶,多次表示哪天见到吴奚如,“我那天就揍他耳光”。他读罢茅盾的书 《劫后拾遗》,在日记中写道,“我本来不喜欢他的任何作品,陈腐,毫无艺术的气氛……茅盾是个暴露性、自然主义倾向、市民的作家。他的书除开告诉人一些故事和事件而外,我是没有欲望读第二遍的。”他翻阅郭沫若的剧本 《屈原》,看过后记,“觉得这人卖才情,酸溜溜的已经到了可憎的程度!这也许是我的成见,这位‘自伤薄命’的新士大夫,我是越来越为他肉麻。”他阅读了高长虹的书《政治的新生》,认为“这是一个僵化了的,毫无才能的书虫,尽说了一些陈腐的老生常谈”。并且,在一次“文抗”作家选举伙食委员会时,萧军竟然“骂了高长虹这老儿,他是装腔作势不知趣的家伙”。

萧军平时生活交往比较频繁的,是同为文化人、又是东北老乡的舒群、罗烽等人。“他(罗烽)和群(舒群)一直是靠着我的光辉走路,利用我,从来是不曾想到过我的处境……”“从今天起,我宣布从我的感情领域里,开除这两个自私和无良的友人!”其实,这都是日记里说说的狠话而已,他们在生活中依然故我,交往不辍。

1942年4月,延安文艺座谈会前夕,毛泽东问萧军对周围作家们的看法。萧军言之凿凿地说:“他(艾青)只是个优秀的诗人,决不是个伟大的诗人,他缺乏深厚的一个伟大的心胸。塞克是保守既有者,舒群是只能鼓励不能打击,常凭感觉用事。罗烽能做事,精明干练,但缺乏一种容人容事的力量,偏狭,带有过去秘密工作的作风。”

对文化人观感如此,对延安党政军界人士观感如何呢?

1942年2月,毛泽东在延安中央党校开学典礼上发表 《整顿党的作风》 报告,萧军夜读后认为,“这是一篇流畅的有才华见解的文章,但我总感到他缺乏一种沉潜的、深刻的、艺术的力量!他是太中国式的,感觉式的,他应该更深沉,锻炼成一种深刻的,悲剧似的力量。”萧军觉得,自己有责任在这方面点化他一下,帮助他一把。

在毛泽东周围的其他领导人,那就更不在萧军的话下啦。

关于周恩来,萧军认为,“周是机敏,决断,长于事务,但是只像个政治工作者,缺乏大政治家一种深沉更远见的东西。”当天日记里,萧军褒贬过周恩来后,紧接着一句话是,“当你对一个偶像评论,这要一番勇敢的力量”,字里行间是一副洋洋自得的面孔。

关于林彪,萧军数次见面都认为,“林是个狭小的,理性很强的人,但缺乏一种深沉的镇定人的力,他会不寿的。”“林彪是一个近乎阴暗的,胸襟狭小,矜持的人,这不是一个大将材料,而且不像长寿的样子。”

关于贺龙,萧军的观感是,“这是个浮动的凭感觉的人,有些土气和江湖气,有时也故意装作大动作的样子。吃着大烟斗,鼻子不高,头也不大,眼光不亮。喜欢双腿叉开。我和他讲话很少,我知道这些人虽然口头上尊重文化人,心里是有着蔑视的,而且他是准备文化人描写他的。所以在意识上一定存着一种演戏的成分。”

关于王震,萧军在毛泽东住处邂逅之,王震为《解放日报》 发表王实味《野百合花》愤愤不平,萧军直言不讳地予以回击道,应该“以枪还枪,以笔还笔”,武人不干文人事。当天日记认为,“这是个有点小聪明而跋扈的人。”不久,王震参加作家俱乐部召开的一次座谈会,介绍了自己的人生经历,“曾受过五次枪伤,年纪也很轻,我对他的印象较第一次改好了”,认为“这是个切实的、有为的、聪明的,由铁路烧火工出身的军官”。

关于胡乔木,萧军与之初次交往,感觉“是一个平庸的人”。尔后多次交往中,认为“这人是有点酸溜溜的,狭小,但是忠实的”。此间,胡乔木担任毛泽东政治秘书,很多时候代表毛泽东主动拜访萧军,倾听意见建议。萧军乡居期间,胡乔木在中共延安县委书记王丕年等陪同下,找到萧军住处,慰问沟通交流。萧军日记中记载,“这人还是这般狭小、琐碎、感情容易激动。”当然,萧军承认自己也是感情容易冲动的人。

关于张如心,萧军认为“这人虚浮,虚荣,装腔作势,有点官派,酸溜溜的很使我不愉快,几乎又要刺他几句,但我忍耐了,像一只马蜂似的藏起我的刺。我知道这类人是禁不起打击的,同时也是个无甚能力、见解的庸俗之辈。我还应把自己放宽大一些,善意地将来帮助他”。张如心曾任抗日军政大学(简称“抗大”)政治教育科科长,中央研究院中国政治研究室主任,整风运动期间担任中央党校三部副主任。萧军随“文抗”作家编入党校三部,参加整风运动。“这人是个空洞、无知、‘自是心’ 也很强,但还不是个狡猾的人。他把我的几篇小说寻到,说要研究,学习。我知道这人的头脑和感情已经僵化了,对于艺术是无缘的。但我还是抱了容忍和教导的态度去接近他,也常常说给他一些所需要的。”能如此忍耐着,在萧军已经是性格平和的表现了。

关于匡亚明,萧军日记中写道,“认识一个高身、秃头、凹鼻,有两颗假牙齿和嘴唇闭不严的约四十多岁的男人,名叫匡亚民(匡亚明),人们似乎全熟识他,但对他却不存着尊敬,甚至一种疏离和轻蔑,我不知道这原因。他也喜欢唱京戏。大约这也是个不通世故,无地位,不能克制自己感情有点呆气的人——从他的外貌上这样感到。”可以想象,萧军当时心存此念,那副面孔该是什么样子。其实,被萧军以貌取人的匡亚明,是因为遭受枪击,导致嘴唇不能完全闭合。在延安,匡亚明担任中央社会部政治研究室副主任,康生秘书。

在萧军日记中,得到肯定称赞的只有两个半人。其一是担任陕甘宁边区政府主席的林伯渠,萧军称赞“他是热情谨慎的老人”。其二是担任延安自然科学院院长的徐特立,萧军称赞“这是一个纯洁的老人,一个使徒式的革命者,可爱而又可敬”。另外半个人是艾思奇,时任中央宣传部文化工作委员会秘书长,兼任“文协”主任、副主任,分管文协工作。萧军对其评价较好,但保留怀疑倾向。“我觉得艾思奇还是一个正派人,对于我还无什么恶意的样子,谁知背后如何。”他们之间曾有工作上的书信来往,萧军进一步肯定“我觉得这人是忠诚正派的”。正是因为有了这样的价值认同,萧军在“文抗”民生生活会上拔刀示威,一座皆惊的情况下,唯独艾思奇处乱不惊,责令萧军别玩这一套。而萧军竟然就买了艾思奇的账。经过整风运动后,萧军日记中有对于艾思奇理论宣传的责难,将艾思奇与陈伯达并称为“共产党两位愚蠢、武断、机械论者的‘理论家’”。

延安时期,萧军被流传最广的言论是:我一支笔要管两个党,国民党和共产党;鲁迅是我父辈,毛泽东只能算是我大哥。

他主张“文学英雄主义”,不入党,不为官,不告密,自称是天下人要管天下事。但又信誓旦旦地要组建一个“人民大众党”,自任党魁领袖。他常年在延河边洗冷水浴,每天清晨到延河边吊嗓子,借以磨炼意志力。他曾经为勤务员小鬼们打抱不平,脚踢“文抗”政治指导员,而被罢免边区参议员资质,并被判处六个月刑期,缓期两年执行。他自视甚高,也自律甚严。他最推崇的人是他自己,最不满意的人也是他自己。他瞧不起周围的人,也被周围的人瞧不起,自我统计出面临“九面受敌”的窘况。“我统计着我的仇人,几乎成了九面楚歌了。”他的婚姻情感也存在危机,只存四分之一的爱情维系着婚姻生活。他也有耍赖泼皮的时候,当同志们批评他在男女交往上的一些粗犷行为举止时,他回答:“谁吃我的醋,我就跟他的女人睡过觉……”在别人看来属于沾花惹草的举动,他始终觉得是自己富有男子汉魅力,别人在嫉妒他,吃他的醋。

这样,第二次来到延安不久,自己感到无法安心立命,他不断寻求出走的机会,并做着出走的准备。他的牢骚和责难,无人能解决,所以,层层越级告急,最终找到毛泽东那里。经过一段时间来往,毛泽东致信劝慰他,“延安有无数的坏现象,你对我说的,都值得注意,都应改正。但我劝你同时注意自己方面某些毛病,不要绝对地看问题,要有耐心,要注意调理人我关系,要故意的强制的省察自己的弱点,方有出路,方能‘安心立命’。否则天天不安心,痛苦甚大。”萧军接受了毛泽东的意见,也努力修炼着自己。

事在人为,萧军对人如此,看得上眼的人极少,那么,看得上眼的事也就可想而知了。他留下详细的日记,很多时候整天都在“文抗”作家俱乐部里写日记,是为了让历史证明谁伟大。“我的日记也许有一天自己把它发表,这是一个巨大的挑战!”为了今后公开发表的日记,与仅仅为了帮助个人记忆的日记,是两种性质不同的文字写作。

有牢骚,敢责难,是文化人有理想、有责任的一种表现方式。李白、杜甫诗歌里有多少牢骚和责难,仍然属于盛唐时代的一部分。萧军日记里的牢骚和责难,同样属于延安那个时代的一部分,属于那种需要我们时刻警醒,不断改正的一部分。

来源:文汇读书周报