清代帝王对隐藏在字里行间的政治隐语穷追猛打,似乎是罹染了偏执狂或是迫害狂的心理疾病,但事实却远没有如此简单,皇帝真正的目的是希望能够杀鸡儆猴,制造一种集体恐慌,使人们不敢去轻易玩弄文字去进行挑战最高权威的智慧。

你最好不要想;如果你想,就不要说出来;如果你说,就不要写下来;如果你写,就不要公开发表;如果你公开发表,就不要奇怪你将会遭遇什么。

——苏联谚语

这不是时下流行的暗黑童话故事,但在当时,却被当成谐趣故事作为饕餮大餐端上读者的餐桌。故事开头出场的是一位叫天冶子的“华胥国”国民,这个国家“不知所谓君臣,不识所谓治乱”,乃是“世界中自然一极乐国也”。一日,天冶子偶然被一种喷鼻的芬芳香气吸引,来到一个到处都是酒楼的地方,却突然被一个老翁抓了起来,乐呵呵地抬进一座高悬着“人肉楼”匾额的酒楼里——从名字也能看得出来这座酒楼乃是孙二娘的嫡派亲传。

在酒楼里,天冶子见到了一位少年和一位老妪,也得知了这个地方的历史,此地名为“须陀”,有数亿须陀人居住在此,开设人肉酒楼的则是另外一群从“扪焦”来到须陀的种族。扪焦人在须陀居住数百年,专以吃须陀人为乐,尤以天冶子见到的那位老妪“啖人肉最多,十余年间啖须陀人数百万”。在扪焦人的食品仓库里,四壁悬挂着古代忠臣义士的腊肉,从向商纣王进谏被杀的比干心和鄂侯脯、被吴王谗杀的伍子胥的眼睛一直到被篡位者明成祖灭十族的方孝孺的舌头,除此以外,新鲜的人肉则按人皮一堆、人脑一堆、人心一堆、手足下体为一堆很有次序的放置。人脑是扪焦人的最爱,因为“须陀人脑力甚大,故最为可啖”。而那些“目炯炯而心昭昭而又最多言语者”,则是最先被吃的对象,如今已然所剩无几了。

一日,那位“啖人肉最多”的老妪忽发痰痒,指名道姓一定要吃天冶子的肉。天冶子的僮仆闻听消息,立刻回国禀告华胥帝。华胥帝大惊,举大兵飞来须陀国,声讨其“岂有以野蛮食文明”的罪行,同时对须陀人和扪焦人都大开杀戒,吃人老妪则仓皇出逃。在故事的最后,在这场杀戮之后,须陀人终于觉醒,认识到扪焦人不过专食我种,于是起兵将其驱逐,而那位吃人老妪则被一名村夫杀死。

在已经对血腥恐怖场面见多识广的今天,这样的故事不过是文笔拙劣的小儿科,我们很难对此有任何反应,但对108年前1906年在《时谐新集》中读到这则故事的读者来说,却则极具张力,足以让他们在“汗流渍渍”的同时窃笑不已,大呼过瘾。因为对他们来说,这不仅仅是故事,而是一则夸张扭曲的政治寓言,故事里专吃人肉的“扪焦人”,自然就是“满洲人”;被吃的“须陀人”,就是以汉人为主体的中国人(如果你还不明白,想想晚清时的还没有被妖魔化的中国别称“支那”);那个“不知所谓君臣”的“极乐国”华胥国,则是被晚清公知奉为自由平等富强表率的西方列强。那位“十余年间啖须陀人数百万”后来又想吃天冶子的扪焦老妪,不消说,自然是慈禧太后了。

整个故事的现实原版就发生在6年前,老妪吃天冶子影射慈禧太后向列强宣战,华胥帝大举出兵,老妪出奔,则毫无疑问是八国联军直指京师,慈禧太后仓皇西奔。小说与现实勾连丝丝入扣,虽然文中从未有一语提及政治时事,但看过这则小说的人,只要稍具敏感之心,就会对其中的政治寓意了然于心。

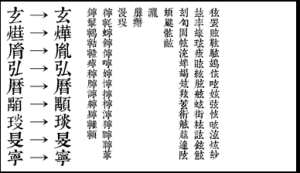

不必担心晚清的大众阶层看不懂这些藏在细节里乔装改扮的“魔鬼”,晚清时人早已习惯在管制森严的社会里讨生活,何谓弦外之音,何谓一语双关,他们也许比今人更为明了什么是能说的,什么是不能说的。在晚清出版的一本类似今日《公民行为规范手册》的小册子《士庶备览》里,开篇就很详尽地告诫读者如何避开本朝帝王的名讳,是缺笔还是改字,譬如康熙皇帝名叫“玄烨”,那么所有的“玄”字都必须改成“元”字或者缺笔写成“幺”字;在清初有那么一段时间,过年时甚至不能张贴“福”字,只因为清代开国之君的顺治皇帝御名“福临”,尽管后来官方最终将这个年节最常用的词语恩赐给民间使用,但顺治皇帝的曾孙乾隆仍下敕令,严禁民间使用“五福临门”这句吉祥用语(几乎可以想象,“福临门”的老总倘使生在清代定会满门抄斩)。即使是到了晚清末造,这种避讳仍然顽固地存在,最典型的一个例子就是后来成为民国第一任总理的唐绍仪,在宣统皇帝登基后主动上书将自己名字中的“仪”改成“怡”字(当然,等他拉上革命党的手之后,又把名字改了回来)。

晚清官方发布的禁书目录中没有提到《时谐新集》的名字,可见这本书成功的逃脱了官方审查编织的文网。用小说笑话的名义明修栈道,将造反革命的种子暗度陈仓,用搔痒的方法间接去戳政府的痛点,这是在一个满布禁忌避讳地雷的国家里阐发个人观点的不二法门。

从某种意义上讲,创造出这些影射隐语的手属于最能把握这个时代脉搏的人物。如何能既不触碰当局的忌讳,又能使人们看懂自己所要表达的意思?对书写和传播这类文字的人来说,能在这根钢丝上左右兼顾,行走自如,乃是一门高深的学问。每个时代都有自己不容逾越的禁忌“红线”,而影射隐语则是不断挑弄红线的那只不安分的手,问题是,这只手什么时候变得不安分的?

政治隐语:逼出来的艺术

手在甲骨上雕刻和在帛纸上书写的感觉肯定不一样,前者只能一刀一刀费力刻画,后者却可以运笔如飞,书写自如。但甲骨文和纸上文字最大的区别却并非并非省力或费力,亦非字形,而是内容——前者秉笔直书,直言不讳;后者却时时曲笔讳饰,遮遮掩掩。所谓笔不由心,口是心非。

也许恰恰是因为甲骨刻画费力,所以上古先人才懒于制造出各式各样的禁忌避讳来隐藏自己的意图。所谓“夏之政忠”,翻看记载上古王臣言论的《尚书》就会发现,不仅君主的名字可以叫来叫去,不必避讳,就是恐吓威胁也是赤裸裸不加修饰:“弗用命,戮于社,予则孥戮汝”——“如果不听话,不仅杀了你,还要灭了你全家。”甲骨文中更大都是直截了当的简单对答,在一则最典型的甲骨文中,商王很直白地问臣下:“不好,有祸患,到五月丁酉日,西边将有灾祸。(有祟,其有来艰。乞至五日丁酉,允有来艰自西。)”臣下也很直白地告诉君上,确实有土方、工方两个方国对东西边境发起进攻。(土方正于我东鄙,灾二邑;工方亦侵我西鄙田。)君臣之间毫不懂得什么是委婉什么是报喜不报忧。

但也恰恰在这个时代,历史上第一句“政治隐语”被制造出来。那就是民众对夏朝末年暴君桀的那句耳熟能详的诅咒:“时日曷丧,吾与汝偕亡!”

决心和太阳同归于尽,没有什么比这句话更能表现出民众对自己领导者的极度憎恶了。但这句话最巧妙的地方是,它不仅恰当地使用了比喻,将人间的主宰君主比作天空的主宰太阳;更是一语双关,因为在上古时,“日”与“帝”的发音是相似的。只要别有用心的人把舌头稍微拐一拐,“时日曷丧”就变成“时帝曷丧”。

为何人们一定要采取这种隐语的方式去诅咒君主,却不像以前一样直言不讳地批评君主的过失?原因只有一个,直言进谏付出的代价只有死亡,所以人们只能把自己的真实想法小心的包裹起来,用隐晦的语言将其道出——政治隐语是被恐惧和愤怒逼出来的无可奈何的“艺术”。

不能明说:讽谏与避讳

语言和文字原本是为了让人与人之间的交流变得直观而明晰,但最后用来将真实的看法和观点包裹起来,没有什么比这一矛盾更具讽刺性的了。但也恰恰是从这句话开始,人们发现隐语有时比直言具有更大的力量,将自己的观点稍加修饰,就像把礼物装在一个漂亮盒子里一样,用这种隐语的方式推销自己的观点和意图,更能引发他人一种拆开包装时的好奇和兴趣,唯一需要注意的是不要包裹的太多太繁琐以至于让人失去倾听耐心。

伊尹一定谙熟个中之道,这位辅佐成汤灭夏建立商朝基业的贤臣,正是使用政治隐语来赢得成汤的信任。根据史籍记载,在第一次拜见成汤时,伊尹扛着一只烹饪用的大鼎,用食物的滋味作为譬喻向成汤陈道自己的政治主张。这段精彩的对话虽然没有流传下来,但后世却有无数人将伊尹作为效法楷模。春秋战国时代在列国间奔走企图捞得一官半职或是打算宣扬自己主张的“诸子百家”,几乎都会采用伊尹当年的手法来说动君主,翻翻《国语》、《战国策》就会发现,这方法屡试不爽。无论是将自己比作泥沼中悠闲的乌龟而谢绝官爵的庄子,还是那位苦恼于鱼和熊掌之间抉择的亚圣孟子,都是伊尹的异代子孙。

这种用讽喻的来表达自己主张的方法,也就是所谓的“讽谏”。这种“不能明说”的语言艺术是一种思维工具。但政治隐语另一个后代的作用却是禁止思考,它就是“避讳”。避讳,顾名思义,就是被禁止的话语。在夏商两代,只要在遇到桀纣这样的残暴君主,直话直说会面临危机才会出现这种状况,但进入创制了礼乐文明的周代后,避讳却成为了一种常态。

首先出现也是最重要的避讳,就是君主的名字。第一个被避讳的名字可能就是周代开国之君周武王的名字“发”。在提到武王的名字时,不能说“发”,只能用“某”来代替。这一趋势到了后来,甚至发展成假使有别的名字和君主的名字相同,都要避讳,春秋时宋武公的名字叫“司空”,所以宋国就把“司空”的官职改为“司功”,晋僖侯的名字叫“司徒”,所以晋国的司徒一官也被改为“司城”。

避讳的方法相对来说比较容易,一般来说,如果某个字需要避讳的话,只需要用另一个字去替换一下儿,或者在读到这个字时改读另一种读音即可,到了唐代,还可以用缺笔的方法,比如《红楼梦》里面提到林黛玉的母亲叫贾敏,所以黛玉在读书时遇到“敏”字都念成“密”字,写到敏字时,都会缺一两笔。

但这不过仅仅是个开始,被禁止的字会随之君主的一个个出现而越来越多,而且避讳的方式也花样翻新。如果你生在像秦朝这样的短命朝代,那么你只需要忍受把为避秦始皇嬴政的名讳把“正月”改为“端月”这样的麻烦就足够了。但倘使你生在汉代这样绵延400年有着24位皇帝的朝代,那你需要在避讳的丛林里小心从事。你不能说“邦国”只能说“封国”,因为汉高祖名叫刘邦;同样,你也不能说“启动”只能说“开动”,因为汉景帝的名字叫“刘启”。你同样不能文雅地说你养了一只雉鸡,而只能很让人误会地说自己养了只野鸡,因为汉代官方规定为避吕后的避讳,所有的“雉”都必须改为“野鸡”。即使你是像东汉严光那样和光武帝一起睡觉时把脚压在皇上肚子上的睥睨皇权的天下名士,也难逃避讳之殃,因为严光根本就不姓“严”,而姓“庄”,他之所以姓了“严”,完全是因为那位被他压了肚子的皇帝的儿子汉明帝名叫刘庄。被同样改了姓的不止是严光,还有被后世尊为“后圣”的荀子,因为汉宣帝的名字叫刘珣,所以只能委屈荀子改姓孙。

汉代的避讳尽管如此繁琐,但比起后世来说可谓小巫见大巫。北齐时的著名儒士熊安生,在拜见当朝权贵和士开和徐之才时,因为和士开的父亲名安,徐之才的父亲名雄,所以熊安生为了避这两位家讳在他们面前只能自称“触触生”。隋代因为开国皇帝隋文帝的父亲名叫杨忠,所以整个朝代都不准提“忠”字,也难怪这个朝代最终被一群不忠的叛臣灭掉了。尽管唐代皇室奉佛甚笃,但即使是神灵也不得不在避讳前退避三舍,因为唐太宗名叫李世民,所以观世音菩萨就变成了观音菩萨。唐代也有一位和汉代严光遭际相同的人,就是刘知几,因为唐玄宗名李隆基,不仅“基”字要避,就连和“基”音相近的字也要避讳,于是终唐一代,刘知几都按照他的字被称为“刘子玄”。但成了“刘子玄”的刘知几也没有安心多久,因为到了清代,他的玄字又触了康熙皇帝玄烨的御讳,所以他又成了“刘子元”。

一般来说,避讳有时不仅避本字,还会避与这个字音同形近的字,被称为“避嫌名”,“嫌名”一般规定并不严格,但宋代对“嫌名”避讳甚至到了令人瞠目的地步,根据《礼部韵略》所记,宋高宗名讳“构”延及的嫌名多达“遘、购、媾、篝、傋、冓、够”等55个字,可谓前无古人,人们只能期盼皇帝能体恤民情,起个无论是读音还是字形都稀见的名字。

与“避讳”的茁壮成长相比,政治隐语真正的嫡子哲嗣,“讽谏”却日渐委靡,一蹶不振。春秋战国时期是讽谏的黄金时代,就像前面所说的,在那个时代假使不会讲些“守株待兔”、“揠苗助长”之类的寓言是很难在游士纷嚷的时代里通关的。但从历史进入帝国时代后,讽谏便渐渐失去了它的活力。士人面对的不再是多个选择,他们如果想要进入政坛,只能宣誓效忠唯一的帝王,将自己的身家性命托付给这位阴晴不定的至高君主。

在战国时代,倘使讽谏出格激怒了一位国君,游士至少还可以转投他国;而竞争下的列国诸侯,即使是为了好贤养士的名声也会容忍士人过分的话语。但普天之下的帝王却不会轻易宽容不敬的行为,秦始皇“以古非今者族”的严令使胆敢借古人故事讽谏今日政事的士人胆战心惊,当“大不敬”在汉代成为一项重罪时,讽谏就只能黯然退场了。汉代的东方朔是最后一位在讽谏史上留下名字的臣僚,他之所以能全身而退也是因为他“时观察颜色”,而汉武帝也只是拿他当成一个倡优小丑之类蓄养。

能在讽谏后逃脱诛罚的恐怕也只有倡优小丑,或者是市井无赖,因为没有人没有人会把他们的话当真。朝堂上的讽谏沦为了市井讽刺笑话,不过是博得一笑而已;反而是避讳需要正襟危坐,不可笑谈视之。

但也许最具讽刺的一点是,避讳也为讽刺注入了生命力,避讳所使用的换字法和同音法运用在讽刺上会产生一种别样的奇妙效果。就在避讳严苛的宋代,产生了历史上最有趣的政治讽刺笑话,宋宁宗时期的临安民众因为对宰相韩侂胄的结党揽权甚为不满,但又无法公开表达,于是,一群“市井小人”印刷了一批“乌贼出地没于潮”的小册子,分发给小孩儿,以一钱一本的价格公开贩售,同时还让他们高声叫卖“满潮(朝)都是贼!满潮(朝)都是贼!”

但这不过是政治讽刺的昙花一现,因为很快,它将遭遇自己最大敌人的全面进攻,这个敌人也就是它的双生兄弟——避讳。尽管讽刺与避讳都在包裹自己真实的意图,讽刺的目的是为了吸引让人打开,而避讳则是禁止开启。

“雍乾之际,避讳甚严”,再没有哪个朝代比活在全盛时期的清代更让人感到郁闷的了,避讳的地雷处处皆是,很多时候甚至感到莫名其妙,康熙时代的文坛祭酒王士祯,死了已经十年,却因为新即位的雍正皇帝名胤禛,所以被迫改成“王士正”,后来又被钦命改成“王士桢”;北宋的开国皇帝赵匡胤变成了“赵匡允”,就前明的崇祯皇帝都成了“崇正皇帝”。讽谏也同样遭受摧折,当乾隆皇帝的宠臣,被视为清代东方朔的纪晓岚委婉地向皇帝劝谏东南财力竭尽恳请救济时,得到的却是皇帝的斥责:“朕以汝文学尚优,故使领四库书馆,实不过以倡优蓄之,汝何敢妄谈国事!”——这是一个开不起也开不得政治玩笑的时代,即使是倡优也不行。

清代避讳实例

清代避讳实例

“不敢说,可不敢说,非常不敢说”:文字何以成狱?

“不敢说,可不敢说,非常不敢说”,这是康雍年间的文士张贵胜编撰的笑话集《遣愁集》中收录的故事里的一句话。这句话的背景是五代时期宰相冯道的一位门客在为冯道念《道德经》的头一句“道可道,非常道”时,因为冯道的名字是“道”,而他的字又是“可道”,所以这位倒运的门客只得将所有的道,都改成“不敢说”。

像生活在康乾盛世的大多数文人一样,谈论古事或是嘲笑古人也许是为了满足自己写字癖比较保险的办法,“议论时政”被称为“妄议国政”,乃是一条杀头重罪。所以像张贵胜这样从古书上将摘抄的古代名人轶事编辑成书出版,或许是再安全不过的了。但即使如此,也有可能背上借古讽今的罪名。1787年,清代最大规模的文化工程四库全书已经全部编纂完毕,进入覆勘阶段,但一位名叫祝堃的详校官却从一本品鉴历代收藏画作的小册子《读画录》中嗅到了可疑的气息。气息来自于书中“人皆汉魏上,花亦义熙余”的诗句。这句诗在一般人看来没有任何奇怪之处,不过是抒发一下儿作者周亮工追慕魏晋风度的情感,但在乾隆皇帝眼中,这确实一首不折不扣的逆诗,所谓“义熙余”,乃是套用的陶渊明的一个相当冷僻的典故,义熙乃是东晋末帝安帝的最后一个年号,据说陶渊明所著文章年月,在义熙之前,都用东晋年号,之后惟书甲子,不书刘宋年号。想到周亮工原是前明进士,后来入清为官,难保他不是借陶渊明的这个典故暗喻自己心怀前朝,于是周氏原先收入四库的所有书籍全部抽出销毁。

周算是这场康乾时期文化运动中的幸运儿,因为他死在一百多年前,倘使他活到乾隆时代,必定难逃诛戮族灭之灾。在这场由皇帝亲自策划发动的文化清剿运动中,很少有人能够逃脱成为漏网之鱼。过去文士试图用政治隐语的方式来将自己的抗议或政见隐晦的表达出来,但现在却道高一尺,魔高一丈,皇帝早已谙熟文人这套行业秘密,开始以其人之道还诸其人之身。遑论是真的有政治隐语暗藏其间,即使没有,皇帝和他的臣僚也会挖地三尺,从中寻出那些散发着悖逆气息的违碍字句来:“维民所止”是影射雍正无头;“明月有情还顾我,清风无意不留人”,是“思念明朝,出语诋毁,大逆不道”;胡中藻《坚磨生诗钞》中“清浊”和“浊清”自然是毁谤本朝,最可恶的是竟敢说皇帝训谕乃是“下眼训平夷”;那名名叫刘三元的“疯汉”,竟然胆敢梦见神道称他是汉世后裔,这分明是要兴汉灭满的悖逆狂徒;还有一个叫高治清的老头儿,一听名字就知道此人必是心怀怨望的逆贼。既然窥破了这些逆臣刁民的所玩弄的政治隐语的把戏,若不加以苛罚诛戮,如何能够整齐人心?

清代帝王对隐藏在字里行间的政治隐语如此地穷追猛打,似乎会让人误以为是罹染了偏执狂或是迫害狂的心理疾病,但事实却远没有如此简单,皇帝真正的目的是希望能够杀鸡儆猴,制造一种集体恐慌,使人们不敢去轻易玩弄文字去进行挑战最高权威的智慧。

皇帝的苛察的一个直接结果是促使人们去进行自我审查,因为没有人能逆料到皇帝究竟会对哪一个字那一句话发生“兴趣”,所以文人自己也就无限地发挥自己的想象力,将一切都视为可能触犯避讳的地雷,没有什么比自我审查更能彻底地驱赶那些不安分的思想,也正是通过这种方法,避讳深深地根植于人们的头脑中,并且成为了头脑中支配所有思考和书写活动的深层潜意识。就像乾隆在一道谕旨中所说的那样:“俾愚众知所炯戒”。

在这个时代,最安全的方法,就是管住自己那双不安分的手,也许就像冯道门客的那句名言那样才是最保险的:“不敢说,可不敢说,非常不敢说。”

你懂的

让我们回到开头《人肉楼》那篇政治讽刺小说,作为一个政治隐语,它绝对不算是最高明的,以“扪焦”和“满洲”,“须陀”和“支那”相对,实在不过是一般的换字法而已,如果作者是赶上雍乾之际的圣君在世,这样小儿科的政治隐语早已被官方盯上,而作者自然也难逃斧钺之刑。

但问题是,它恰恰发生在清末时期,而从某种程度上说,它也正是清末之所以成为清末的重要原因。没有哪一种思想控制可以真正的持续久远,因为这需要耗费巨大的社会和人力资源。一起文字狱,从发现,到上报,再到审理并最终判决,要经过一个漫长的过程,官员需要揣摩皇帝的意思进行审查和上报,对书籍的地毯式搜查也同样会耗费极大的精力和财富,全国最优秀也最心细的头脑被用在了追查政治隐语上,这毫无疑问是一种资源浪费。

另一方面则是雍乾时期配合着文化围剿运动而同时进行的教化工程,文字狱只是告诉了人们什么是不可以的,而教化工程则是告诉人们什么是允许的,这个庞大的教化工程动用了几乎全国各地的各级官员,他们被命令每月的初一十五在指定的地点向民众宣讲钦定的《圣谕十六条》和《圣谕广训》作为思想教育课程,但这项运动就像文字狱一样,随着雍乾时代的结束而一起走向没落,原因非常简单——缺乏资金支撑,而长期同一内容的灌输则让人心生厌倦。

更何况避讳和讽谏本来就是政治隐语的一对双生兄弟,不可能只有一者存在而另一者消失无踪,就像前面所提到的那样,讽刺文字同样也可以用避讳的方式来逃脱森严的文网。因为人们在长期禁忌避讳的环境下已经能够相当熟练地将这套游戏规则玩弄于鼓掌之间,一旦知道了什么是可以说的而什么是不可以说的,那双不安分的手就会去寻找这两个极端之间的那条红线,去挑拨逗弄它,来弹出那首不那么和谐却引人侧耳的曲子。

不完全统计,乾隆皇帝在位的60年间共办理了136起文字狱,平均每年两起,但晚清的官员们倘使按照乾隆时代的标准,则每年发生的违逆文字案件不下数十上百,像《时谐新集》这样的小册子,一台印刷机可以在一夜之内印出成千上万本,很难再一举根除。在翻阅1906年,也就是《时谐新集》刊印的那一年各省的奏折中,我们只发现了一件关于追查违碍书籍的奏折,是起获了一批《革命军》和《警世钟》的小册子。这些小册子太不加讳饰地露骨鼓吹暴力革命了,以至于超过了官方容忍的界线。但只要能够恰当的避讳,在那条底线之上,官方就鞭长莫及了。

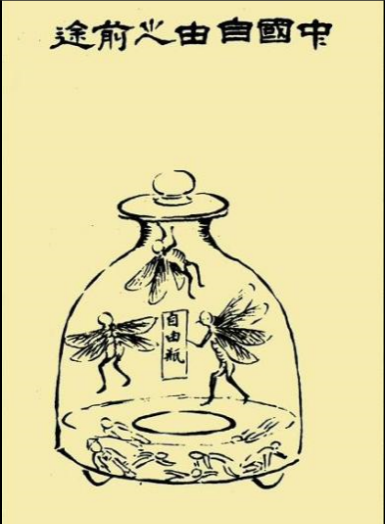

尽管政府已经容忍到这种地步,但对生活在清末的人来说,他们却越来越不能容忍这个政府了。就在《时谐新集》出版的一年后,上海的一份名为《神州画报》的报纸刊出了一幅漫画,在一个写着“自由瓶”的玻璃瓶里,难以计数的官员和民众被淹死了水里,但却有几只进化出了翅膀的人飞在半空,试图努力掀开瓶口的盖子。

1908年《神州画报》所刊讽刺画《中国自由之前途》,图中一个名为“自由”的瓶子里,已经有无数官民溺死水中,只有几个长着翅膀的飞虫人还在努力打开瓶口,至于最后的结果如何,你懂得。

来源:共识网