“我现在在雅安的怀抱里,梦想去西藏的日子越来越近了。自从骑上摩托车后,这个心愿一直在我的内心深处被诱惑。这次远行让我明白了很多,心灵的压力变的轻松,无法用语言形容此时此刻的心情,独自一个人走在轮子的尺子上,衡量更多的人生和生命的希望和心愿。走了9300公里,路途还是那么遥远,每一个心愿实现的时刻,没有了任何激动。为了下一个目标鼓铸勇气,累了在草地上躺一会点一只烟,看着青山绿水,所有的遐思凝聚成一个摩托车的理想。多么自由自在!可以支配自己的外在和内在!心情被完全进化了!人生就是那么60、70年,对于现在这个年龄,上有孝敬责任,下有抚养责任。我们的压力不小,压强太大,终于走出了一个世界,来到了自我的世界!真心感谢全国各地的摩托车**和摩友的关心和照顾,真诚对你们说一声:非常感谢!”

这是古语死去之前打出的最后一段话吧。

我在百度上输入这个名字:大漠古语。打开第一个网页,悠扬的乐曲扑面而来,他们说这是他最喜欢的音乐。音乐好听,在其中可以听到孤独。这是“新疆大漠人机车网”上开的“思念好朋友——大漠古语”。

原来古语还喜欢摩托车,原来古语还喜欢骑着摩托车远足。原来他早在5月3日就已经死了。感谢这位怀念着古语的MM,如果不是她的倾诉,也许我们至今无法知道这些。在跟帖中有一句话“为什么不告诉我你要去西藏?怎么在恩施改变主意了?是因为不让你去南方?”是谁不让他去南方?在这后面究竟隐藏着多少故事呢?

“这位和平朋友,请问他是在恩施改变主意的么?他跟我说直接到郑州回家,可后来却去了成都,也不跟我联系了……”

“唉,他来过我们俱乐部,和我们俱乐部的朋友一见面都很亲切!因为下雨,他在我们恩施住了两晚,我们一起聊天时他曾说这一辈子不买汽车!那知道却坐汽车出事了!”

“怎么那么傻呀??什么忙都去帮……就如你一直追求的理想,光有一肠热情是不行的,还需要策略!我信任你的车技!但你却这样倒在旅途中,真的让我很痛心阿!!”

在那个网站上,可以看到他是这样向网友描述自己历史的。“十九年前,你为了心中的梦想,身陷囹圄四载把自己的宝贵青春献给了神州大地的民主之花不计个人安危、名利得失,一直没有放弃这份执着的追求!献出了常人难以想象的努力和艰辛……。就为了”女儿长大后能够有个开放的环境,不会因为发表一篇文章而失去人身自由!“可是,960万平方公里的中华大地却容不下你的这种追求……从此你成了一个特殊的人士,有了百姓难以奢求的”卫士“!这次你突然改变主意去西藏,是不是为了多享受几天这难得的全身心自由?可是这个代价是如此之大呀??”

就在同一个网页我看到“冯建新同志的骨灰近日从西藏左贡运回五家渠,我们的游子回家了。现定于5月19日晨10点,在五家渠殡仪馆举行追悼会仪式……。”

他有妻子和9岁的小女孩。5月3日在雅江到西藏左贡之间的东达山口,他随着一辆小车翻下山去。他生长在新疆,生儿育女,然后远行死在西藏的一个山口。

这么多年来,经常听说死亡,谈论死亡。但是古语死亡的消息还是牵扯着我,使我觉得需要说一些什么。

古语算不得我的朋友。我没有和他见过面。在我刚刚回来后不久的05年,他曾经拨响我的电话,登录我的QQ,向我倾诉了几个小时。他的话流滔滔不绝,没有什么中心线索,在那种深夜的QQ上,我只知听着,没有想到什么话来回答他。他为什么想起向我说那么多话呢?我不知道,也没有问他和问自己。我习惯于把这些当作自然的过程。但是今天想起来,心中有些发酸。今天我感觉到,他是非常的孤独。当时,他,也许是太需要我这么一个朋友的倾听吧。

老鼠怀疑他是耳目。他因为那个后来变得非常有名的案子被关押了几个月,然后放了。是不是因为他做了什么妥协,所以才没有被判刑?还是当地自信能够控制住他?他告诉我说,当地当局控制了他很长时间,不许和外界联系,不许出行。那个案子中,除了老鼠和被确认为奸细的李毅兵外,一位吴一然出狱后到了国外,另一位姜力钧坐满了4 年监狱。只有他,一个人在遥远的西域,给人感觉很模糊。

姜力钧出狱后,他也打去过几次电话,迫切希望能够见一面,似乎是要表达自己当年鲁莽行为的愧疚心情。但是也没有如愿。他没有得到所希望的心灵解脱。

他向我说了他是怎样被抓,又被放,怎样在当地感到压抑,怎样同案的朋友们怀疑他。他那几个小时的诉说,带着西北人的那种伤感和重复,可怜我却只记得这么一些。

后来在QQ上我看到他开始出行,终于脱出了遥远苦闷的新疆。他一路走去,最后来到深圳。到那里后,就有朋友给他介绍了工作,一切仿佛很顺利。但是不久他就又消失了,然后就传来一些朋友的对他的不佳评语。似乎是他在深圳,是打着别人的旗号取得信任,但是在职业工作中却显得非常不得力。最后被朋友怀疑是特务,又突然不见了。然后又有一位朋友披露他是靠向这朋友借了几千元钱来维持旅途的,承诺要还,但是这钱他一直没有还。在这种情况下,他还尝试让朋友为他提供一台电脑。

不久后,我在QQ上又遇见了他。原来他又回到了新疆,那个遥远的地方。显然他的这次出行很失败,不仅没有摆脱孤独,还留下了可疑的名声,他觉得实在没有人可诉说了。他坦白了欠钱的事,承认自己眼下还不了,很愧疚,发誓以后会还。他说,自己打算就这么消失一段时间来调整自己。我想,这种结果也许有着文化差异的原因。也许他那种西北式的随心所欲不怎么计及后果的做事方式和内地朋友的习惯期待相距太远,而他急于改变现状想要一下成功的心情更加剧了这种情况。

有一次在苏州,一位文笔很快很优美的小说家蒹律师和我及一位MM坐在园林中心的茶楼里。四周是雅致幽静,丽人倾耳注目,一茗在手,这位朋友侃侃而谈,纵论江湖风云种种典故,一时之间,就讲了好几个故事,每一个都有头有尾,还充满了诱人的细节。其中他说到:你知道古语来到深圳是要做什么吗?其实那是中共的一个大动作,派他到各地呼吁人们组党,以便一举网罗进去。他先到某地见某人,后到某地又见某人,这是个很危险的人啊。这位朋友的描述之间,如同亲眼所见,并且说他所知的这些都是真实可靠的消息。

真实是这样的吗?一切都似乎模模糊糊。而随着他的逝去,一切就更模糊了。

但是我始终可以记起,在一个很远的地方,有过一个孤独不安的灵魂。这个人先是卷入了那次不幸的组党,后来有过充满希望但是结局古怪的远行。我还知道了这个人有妻有女,不知什么时候他喜欢上了摩托车,喜欢上了远游,终于死在了西藏的荒山。

我始终记得在那些深夜,他那些为了排解的倾诉,他那时已经感到的无处倾诉的孤独。

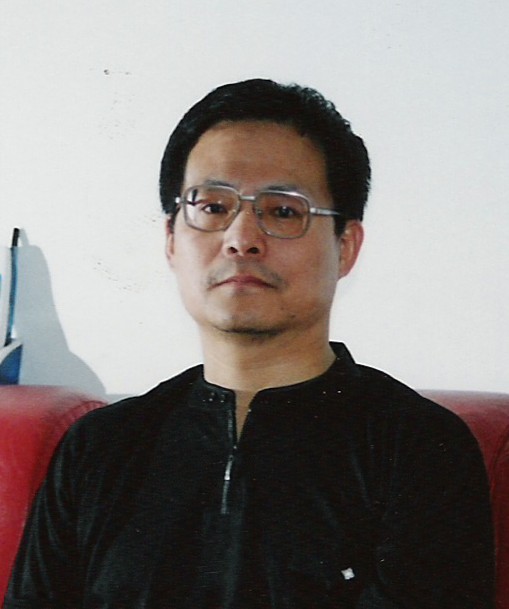

他,大漠古语,名字叫冯建新。生于……

《人与人权》2009年2月号