雷洋之死首先让人想起《一个无政府主义者的意外死亡》,它被无数次演绎,最终为意大利剧作家达里奥·弗——这个被孟京辉称为“江湖艺人,戏剧小丑”的作家和“越老越激进”的反抗者——赢得了诺贝尔文学奖。

但生活永远比艺术品更具有戏剧性和悲壮感,我们将它视作讽刺、笑谈来为犬儒主义寻找出口的东西,对于许多人便是血淋淋的创痛。喜剧在我们的时代意义已经变迁,但丁的神曲本意为“喜剧”,1997年诺贝尔文学奖颁奖词中说“中世纪的喜剧精神,贬斥权威,维护被压迫者的尊严”,最基本的一点,喜剧应是让人看到希望的,而不是让天生应具有崇高审美的人沉溺在一种疯癫与麻痹之中。

达里奥·弗剧作现实映射力从起始部分便非常入木三分,我们完全可以把它当做一个警察国家的样板:“玷污一个清清白白的人的档案,确实是够刺激的。”“我会把这件事办得生动有趣。”“我们的国家只能教给你们这些白痴和混蛋来管理了”。警察国家的疯狂一览无余,但它的非法性最终体现在对“一个无政府主义者”——在大多数时代,他们甚至没有身份,虽然坊间流传雷洋曾经调查过某某学生中毒事件,但在芸芸众生中,亦是“无人”,所以把他们简称为“无人”似乎更为恰当——生命的蔑视。蔑视进而疯狂,用更大的谎言来隐藏谎言,正是警察国家“权力的游戏”,警察寻找一个疯癫者来导演一部戏剧,关于“无人”的死,或者从根本上消除“无人”的死。所以他们需要为谎言提供一个“合理”的解释,但是这个解释的合理性却只对权力负责,“不是证明你杀了他,我杀了他,而是证明他的死与警察、政府、社会以及任何人相关。”“他是自杀。”疯子导演这次闹剧,而谁又是疯子呢?在绝对权力主导的现实社会中,我们虽未疯,却要被迫去接受疯癫,所以每个人都是隐藏的疯子,我们共同导演了这部剧作,而在疯癫之下,无政府主义者、警察、小丑、疯导演,以及我们所有人都是没有区别的。

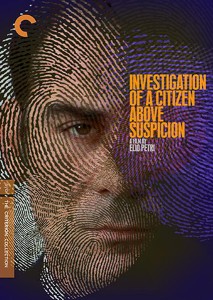

同样是意大利的变革时代,政治混乱之中,另一位电影导演艾里奥·贝多利拍摄了《对一个不容置疑的公民的调查》。这表面上是“无人”之死的反面,但依旧从“无人”之死开始,而死者恰好是一个最底层的“无人”——主人公的情妇。但剧中主人公——被调查者却是一位权力的象征者,他代表权力,而人们所需求的则是权力的合法性,不仅是依赖权力的人们,所有人,他们必须去证明权力的“不容置疑”。

这种权力怪胎形成的悖论集中体现在它对人性的消灭。作为一个正常的个体生命,对于致人死亡,男主角有着最基本的人性拷问和良知的惩罚,但作为权力的代表,他表面上操纵权力却实则被权力的机器操纵,他不可以有人性,只能被裹挟,自甘堕落为一个“白痴和混蛋”。多少人要为一个死者从道德上、名誉上、人格上献上自己的证明,从而让权力做出死者必该去死的判定呢?多少人必须去唾弃一个死者的亡魂,从而让人相信这真的是“无人”微不足道的死亡呢?

但归根结底,在一个人人都是“无权者”的时代,消除“无人”的死亡,自然也是消除所有人的死亡,因为在一个绝对权力之下,无人即是你我,无论如何论证一个人的道义缺失、品德败坏,它最终会让人联想到意外死亡的恐惧随时伴随任何人,从根本上消除你我的存在,是随时可能发生的故事。

来源:共识网