老何(家栋)走了,想写文章纪念,但久久不敢动笔;生平第一次怕写不好想写的东西。关于老何,能写也应该写的太多了,千言万语,竟至无从下笔。

胡平打电话说,多好的老头,那个时候就毫无保留地支持我们;应当写呀!

何频问我是否会写,我说肯定会写,等等子明的文章。

读过子明的文章,一时间感慨万千;老何及其所代表的人真不容易啊!老何一辈子与威权和极权斗争,受尽迫害,但是子明通篇文章竟然是在自由民主主义者面前捍卫老何的尊严和价值;真是令人匪夷所思!

然而,这就是中国的现实。

一

胡平说的那个年代是80年代!今天许多人在怀念并呼唤回归80年代的胡赵时代,认为那是改革黄金年代。但是,作为70年代就开始推动中国民主化的我们,深深领略过80年代的残酷和无情。那时,民主墙上的领军人物不在校园的都被判重刑。而在校园中的如果不认错,也被社会主流视为异类,被歧视或者回避。记得有一次去《经济日报》谈合作项目,有一位号称思想自由的新女性,当听说我的姓名时,立马迟疑,说:“他不是职业革命家吗?”

对于70年代加入民主运动者而言,80年代不是黄金时代,甚至还没有90年代的政治空间。毕竟,89年以后,反对运动在国际国内都已经获得了广泛的理解和同情。而且,政府已经不可能垄断所有的资源和制造足够的恐惧,剥夺政治异议者生存权利。

那时,我们思考得最多的就是政治突围。怎样利用经济改革的机会,打破政府的资源垄断,开拓属于自己的资源并可用于自己的政治理想的事业基地。但是实现这样的战略目标并不容易。我们是被公安机关死死盯住的人;他们从旧的安全概念和机制出发,不给我们合法空间发展。此时,具有相同政治见解和开明心胸并处于一定位置的人,才能帮助我们展开布局。80年代中期,华中师范学院院长章开沅先生邀请我去武汉,就是一个事例。后来,武汉大学校长刘道豫先生和湖北科委于也先后提供机会给我在他们那儿开拓事业。然而,公安部责成湖北公安厅和武汉公安局,堵死我在那里发展的所有机会,将我逼回北京。

我们后来的事业是由陈子明和李盛平在北京建立起的基点上发展出来的。子明已经在回忆文章中说明,老何是他们开拓事业的关键人物。第一桶金是老何主持工人出版社时提供的书号;最大的事业生长点,两所函授学校是老何去注册和保护的。我们接手《经济学周报》,也是老何出面力挺才实现的。可以说,没有老何,就没有我们80年代中后期那样的发展格局。我相信,我们会有发展,但会是另外的一番气象。

现在的人们很难理解80年代老何那样做需要什么样的勇气和境界。今天,许多研究者甚至搞不清当时政治斗争的基本分野和力量分布,以至于将我们说成是体制内的力量。但当时我们的标签是危险分子、职业革命家和西单墙的残存者。对于这些人而言,很难理解老何的价值和可贵。

中国的反对运动需要再认识80年代的政治,这样才能准确地理解和公正地评价中国异议运动的发端和进展。

二

尽管我有政治使命感并且为政治付出极大的代价,我并不以政治立场品评人的素质,而是更看重人品,特别是在困境中有无担当的勇气和胸怀。当我看到温家宝在赵紫阳制丧期间如此无情时,我对他的所有好感都没有了。自那刻起,他在公共场合流下的热泪常常让我想起矫情二字。在现实政治生活中,美好的政治理想,也可能让人泯灭天良!因此,关于制度的政治理念,不是我品评人生质量的标准。我的标准是人的心灵。

老何是一个什么样的人呢?在我印象中,你给老何戴上世人夸奖人所常用的高帽子,例如思想家、民主战士之类的,老何不会很介意的。他也不会矫情地装嗔拒绝,但他会调侃和自嘲。他根本不在乎;他觉得那太庸俗。此时此刻,你可以感受到一个超凡脱俗的仙人,你会被其感染,顿时心智澄澈。

不过,我相信,老何会喜欢我的评语。老何是至情至性、童心不灭的真人。

真人,就是不虚伪,也似乎不懂得虚伪。待人坦诚、善意和慷慨。对于复杂的事务有常人常识般简明自然的反应,但其实是深思熟虑、坚定不移的有意识的选择。真人自信,不在乎别人会利用他的善良;不是因为他多么有力量,而是因为他没有世俗的得失观;他生活在纯净的精神境界中。

有一件事我深为老何震撼。报社录两个大学生,他们有一天吵架和打架。我们处理了。但是,老何却失声痛哭。那两个年轻人的行为刺痛了他。他对于世界是有期待的;如果不如愿,他会很痛苦。其实,他的期待是所有人都生活在安全和自由的天地中彼此相爱、相助。

我与老何相识是子明介绍的。当时有些政府机构调查问题,我们这些年轻人都有些紧张。但老何不在乎,他说,没有问题,就不要怕。他会承担该承担的责任。他说,最重要的还是我们自己要团结,有分歧也不要搞斗争。我深为他的爱心和境界所感动。这种境界对于初涉人生的青年并不奇怪,但是对于老何正样饱经沧桑的人,实属不易。

这个世界有两种人。一种人受迫害后对于政治的彻悟是,要搞政治就要该出手时就出手,他们心肠变硬,他们自以为成熟了。但其实,他们在迫害中被复制成迫害者的复制品。一旦他们有权力,就会迫害其他人。还与一种人经历迫害后,更加珍惜没有迫害和免除迫害的恐惧,他们更善良、更宽容和更与愿意帮助受害者并致力于建立一个没有迫害的制度社会。老何就是后一种人。

在老何那样的年龄,你可以找到一批具有崇高境界和胸怀的人。历尽艰辛,饱受磨难,但只要道义所在,立即义无反顾,慷慨赴难。深知人情险峻,事态炎凉,但永远对别人有火热的心。他们对于民主自由的追求来自对于迫害的憎恶和对于没有迫害的追求。

与老何共事,是人生的一大幸事。许多事情,年轻时体会不到。例如,在北大遇上韩天时和马时江,在湖北遇上章开源,在80年代遇上胡耀邦和赵紫阳,我当时都并不以为多么可贵。年轻时太狂,总觉得长辈们落伍、迟钝和缺乏锐气。后来,阅历多了,才感到其可贵。

老何是仁者!

三

子明说,老何是能够与几代人沟通的人。我同意这个说法。我自认为阅人无数,老何是独一无二的。这里不仅有真人般的诚意,而且要有思想的容量。毕竟,老何的年轻朋友不是庸俗之辈,他们大都是同龄人中自命清高的。什么使得老何能与他们成为忘年之交的呢?我立即想到一个词:慧根!

慧根是心智两全的悟性。老何的慧根很深。我举三个例子。

第一次是我们刚接手《经济学周报》,老何让我起草一份宗旨性的社论,阐明新的办报理念。我讲了四点:实证化,困境意识,开放式探索和知识分子良知。经济学要走出马克思主义的理论框架,以现代经济学框架实证性研究现实政策问题;要紧紧扣住最具挑战的问题展开研究;要结合其它学科综合性地考察中国问题;要坚守不唯书、不崇上、不媚俗的精神气节。这几点在80年代后期对于老何这样年龄和背景的长者,并不容易理解。但是,老何立即接受了这样的社论,而且到处推荐。《经济学周报》是经团联的机关报,而经团联多数权威学者都是马克思主义理论家。如果不是老何力争,我们是无法改变报纸的宗旨的,《经济学周报》也就不可能有后来的影响。

此前,我与老何相交并不深。但这件事以后,我觉得老何是可以终身相托的事业伴侣。

第二件是我刚出国。那时,许多人希望我担当民运的领袖重任,与中共在最惠国问题上打一仗。而我由于5年的与世隔绝单身关押,很难一下理解当时的情境和选择。此时,我接到老何的信。老何的信很长,一如既往,没有客套,直逼主题。他评论了流亡者的教训,然后告诫我,离开祖国,会远离迫害,大有海阔鱼跃、天高鸟翔的自由感,但也会免除国内逆境中动辄就感到的疼痛;没有这样的疼痛感,很难发现和重视自己定位和战略的错误,没有机会从失败中学习教训调整自己;还会以大话和空话淘干自己的思想;甚至会急功近利地求一时之逞毁掉一世事业的根基。那时,我明确决定了自己的选择:暂不拘泥于具体的问题上的得失,而是就中国发展的宏观困境问题,与国内认真思考中国发展问题的志士仁人对话,对中国发展做全面和长期的思考。

老何在我人生的一个转折点上帮助我找回感觉和方向。

第三件事是我在哥伦比亚大学作博士论文时的感受。我的论文涉及90年代以来中国思想界关于政治体制发展方向的争论。我与许多旧交新知讨论我研究的问题。在这些人中,子明是一个洞察力很强的学者,这我并不奇怪。他本来就天分极好,囚禁期间,又读了许多书。但是老何的洞察力,确实让我吃惊。他的那篇关于我们时代的三种思考进路的文章是对于我们时代的选择有全面和深刻的理解。我将他的文章及思路写入我的博士论文。

老何是智者!

四

本来我不想些什么文字维护老何的政治定位。因为在公共空间中,有批评是正常的;这说明你被重视了。况且我们都需要在讨论和批评中保持自己的方向和提升自己的品行。不过,有些问题涉及对于民主和自由的真义的解释。我想就此写几句:老何算作是民主自由主义者吗?而且,这个问题不仅关系到如何评价老何,还关系到如何评价一代人的政治选择。

什么是民主?什么力量是民主力量?什么条件和过程导致民主的建立?这些都是今天在研究民主化的学界争论不休的问题。但是,基于对于人类第三波民主化浪潮的分析,也有一些早已是常识了。问题是,在中国,许多追求民主自由并以民主自由作标准去评价和分析现实政治选择的人,从不全面研究一个观点问题和不认真研究一个民主转型的案例、更不了解当代政治学研究成果,就想当然地发表议论,甚至以春秋笔法去做诛心之论。这样的讨论在公共空间中确实可以丰富我们的见解,但其建立的标准也会误导国人。

民主作为理念和原则至今仍然是争论不休的,但共识其实很简单,就是人民是公共事务的决策的权力来源。支持这样的原则就是民主主义者。

不过,虽然民主思想是关于制度的思想,但他又不仅包括原则,而且更重要的内容是制度。对具体制度设计并不容易做出判断。究竟怎样形成这样的公共决策才是人民的决策以及什么样的社会经济环境中才能形成民主决策?这在政治研究中并没有最后定论。其中,代议制和直接民主制就还在争论。代议制内部也在争论。就以美国代议制为例,三权分立,加上联邦与地方的分权,每个公共职务都是民主程序产生的,但是最后结果并不一样。这表明,不同的制度程序中,民意有不同的选择。关于资本主义与民主的关系也还是政治理论界争论中的话题。一些实证研究支持一个观点,另外的假设条件又支持另外的观点。美国政治理论界左翼势力很强。欧洲更是占多数。甚至关于共产党和社会主义与民主的关系在实践中也有不同结果。欧洲共产党在一些低于国家行政区划中还执政;他们尊重民主选举的原则。

我要说的是,如果我们对于民主制度与民主原则的关系的理论与实践没有研究,就贸然作结论,是不负责任的。如果你真研究,当然会有自己的观点,但是会避免霸气十足地讨伐不同意见。

民主化实践中的政治选择与民主原则的关系就更复杂了。这里甚至反对民主原则的势力也可能后来成为民主化的力量。在第三波民主化浪潮研究中最时髦的大概是伍德罗威尔逊中心的研究项目,后来在霍普金斯大学出版社出版了一套丛书,关于从威权政体转型的过程。这批至今还是这个领域的顶尖学者认为,和平转型发生在执政集团内的改革派与反对派阵营中的温和派互动中。改革派开始并不一定是民主派,但是在特定的政治情境中,他们与保守派的斗争将他们一步步逼到开放转型的境地,以争取和维护自己的政治利益。虽然这批学者得出这样的结论是基于对南美和南民主化进程的分析,但其他地区转型也或多或少地支持这个看法。苏东转型的两个关键人物戈尔巴乔夫和叶利钦初登政坛时都不会是民主主义者,否则他们不会在勃列日涅夫时期被选为最年轻的两个政治局委员了。是后勃列日涅夫时期的苏联政治态势使得他们由开明一步步走向民主转型的启动者和支持者。台湾的转型中的关键人物李登辉有类似的经历。他在两蒋时期也是威权政体的追随者。后来是岛内政治斗争特别是国民党内的压力使得它需要动员反对力量和本土民意维护和强化自己的政治地位,一步步走向民主。

对于政治转型研究的简单讨论是想说明,只要在特定政治情境中反对迫害,主张开放和改革,就可能一步步走向民主。起始阶段的具体党派归属并不是决定你对民主转型的态度的主要因素。

老何与李慎之以及他们那一代共产党人中的许多人是民主主义者。他们在国家政治抉择的重大关头,反对迫害,主张国家政权应当由人民选举的政府管理。至于他们以什么政治途径和依靠什么力量去做,那是可以讨论的;但他们绝不是没有道理的,也不是糊涂。

对于所讨论的问题的理论背景和现实案例不做任何认真合格的研究,就批评和否定别人,至少是学风有缺陷。就拿苏东政治转型来说,世界上已经有那么多的文献研究讨论其转型的根源和动力机制,但是我们中国民主运动对其了解还是不多,多数人满足于根据自己的印象发表议论。倒是中共为维持自己的政体避免苏东的命运,进行了一些观察。

我理解,这样的心态是为自我激励,坚定信念,承担使命。但是这样的学风,对于我们在理解政治民主化的机制上制定战略帮助不大。如果以此评价和审判现实政治力量,就更容易犯错误。

在没有认真研究民主化动力机制的情况下,很容易不尊重别人道德思维主体而审判别人的政治选择。这样的心态,不论在言词和原则上多么彻底地拥护民主,在现实中却更与专制迫害相通。已经有不少的思想家说过,专制迫害的思想根源之一是自以为掌握了真理或者自以为对对手有道义优势,就可以审判别人。与古代极权政体不同,现代极权政体就是在这样的政治心态支配下建立的;所有现代极权政体建立之初,都是自以为掌握关于社会改造的绝对正确的理念,因此想以极端的政治方式修理人性和重整社会,以建立理想社会或者伸张正义和维护真理。

在我看来,坚定地拥护和捍卫民主原则与可能在民主教条下迫害之间是有区别的。其间真正的区别是,是否对于不同的意见宽容、是否将不同意见者作为道德主体尊重,并且愿意按照思想和科学的讨论规则认真对待对方,澄清分歧,寻求真理。只有在对方以迫害而不是讨论的方式对待你时,你才可以道德谴责,但仍然有义务在公共空间中中以思想讨论和科学研究的理性和平和的方式说明道理。

五

老何对于自己的政治选择和历史不会没有反思的。这大概是他们那一代人最大的痛苦了。将自己的一生献给了革命的理想,但革命却吞噬了他们本人的一切:人格、自由和尊严;甚至将陷他们人生的意义于尴尬境地:最后,革命蜕变成他们最不愿意的政治。这是中国共产党所造成的人间最大种类的悲剧之一。对于不计物质享受和无私的人而言,这样的心灵上的折磨才是最大的痛苦,是噬心之痛!

而今天,新的共产党领袖还在维持和重复这些错误。老何肯定死不瞑目!我真希望温家宝能够面对这样的噬心之痛放声痛哭或者泣不成声,这样的眼泪需要更高贵的心灵、境界和视野才能流出;没有面对这些高贵心灵所遭遇的痛苦而流下愧疚的泪水,他迄今为止在公众面前的眼泪太像是矫情造作!

就在老何尸骨未寒之际,中国的警察竟然闯进丁东先生的家,抄走老何的文稿。这不仅让天下有识之士心寒,更是糟蹋中国领导自己为自己精心营造的政治形象。

中国的领导提出建设和谐社会的执政理念。但是和谐社会与小康社会都是中华民族政治思想中由来已久的念头,过去没有实现过。今天,一个犯过中国政治史上罕见的错误和给人民带来罕见的灾难的党,能够在不改变他们错误和灾难根源的基础上实现中华民族的理想吗?我对此有深深的疑虑和担忧!检验和谐社会的标准不是统治者垄断的言论和诺言,甚至不是他们的诚心诚意,而是中华儿女的政治遭遇和心理感受。像老何这样的善良和明智的志士仁人死不瞑目之际,当为消除这样的死者的影响警察竟然抄家和抓人之时,和谐社会还有什么信誉可言?中国人再傻、再幼稚也不能一而再、再而三地让如此瘪三式的把戏欺骗和玩耍。/

人类政治史表明,和平转型不能没有统治集团的起码良知和善意,但是这又是最靠不住的。我们必须自己努力去创造历史。虽然老何不喜欢大话和空话,我也从不在他那里讲这些。但今天,为老何,我尊敬的长者送行之际,我愿重申自己的心志:为中国实现民主自由公正和安全的社会而继续努力!

再见,老何!

2006年11月1日草于新西兰基督城坎特伯雷大学

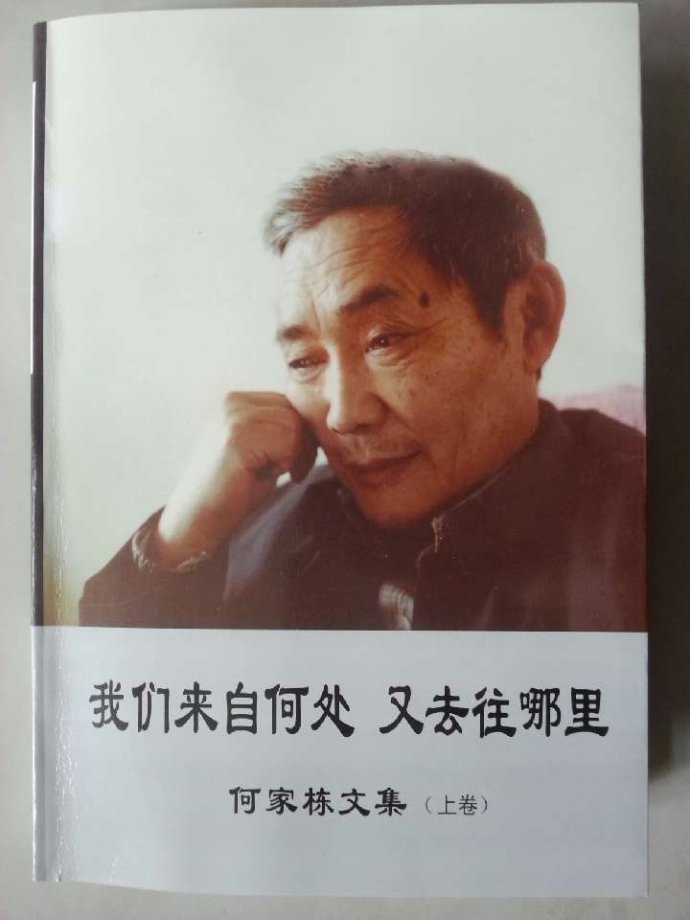

作者文集