陈映真是台湾著名的小说家,但我认识这个名字不是由於他的小说,而是因为“乡土文学 ”论战。我是先看了论战的文章再回头看他的小说。他认为“文学来自社会,反映社会”,主张文学扎根於生活之中,反映民间疾苦,反对西化,反对崇洋媚外。我觉得他的,文艺观点跟我基本相同。

陈映真是台湾著名的小说家,但我认识这个名字不是由於他的小说,而是因为“乡土文学 ”论战。我是先看了论战的文章再回头看他的小说。他认为“文学来自社会,反映社会”,主张文学扎根於生活之中,反映民间疾苦,反对西化,反对崇洋媚外。我觉得他的,文艺观点跟我基本相同。

※陈映真的文艺思想

陈映真毕业於淡江文理学院(现淡江大学)英语系,英文根基十分扎实。他与六十年代称雄台湾文坛的“现代文学”派也甚有交谊,他很有条件到“爱荷华”写作室去转一转,作其洋场才子。可是他却不识趣地拒绝一些人的“好意”劝告。他在《流放者之歌》(於梨华女士欢迎会上的随想》 里说:“我曾听到不少朋友劝我用英文写作。他们的理由不外两点:第一丶中国语言在世界上不流行,东西写得再好,那些洋大人是没机会看到的;第二丶只要洋大人不认识你,看不到你的作品,你就永远出不了头。”他不屑於这样做,他对台湾文坛某些人崇洋媚外的丑态加以嘲笑。他认为台湾的文艺作家应该“从民族的生活中吸取丰富的活泼的语言”,而不是到洋字堆去检拾。他认为“人类的文艺方向在经过一段长期的失望丶悲怆丶非人化丶颓废和迷失之後,终必有新的人道主义。一种新的肯定论的高水位来临,拭去一切不堪回首的丶梦魇一般的过去,使文艺成为造就万民丶安慰他们丶鼓舞他们的力量:”他深信“中国新文学同中国民族的命运一样,终必在痛苦的过程中,重新拾回她的自信,用一种理智的丶朴质的热情唱出我们民族自己的歌声。”

来港十馀年,从未读过如此合我心的文艺评论,因此对陈映真未免心仪起来。此外,由於我看过太多的诬陷与迫害,一向讨厌以势压人,讨厌扣帽子打棒子式的文艺批评,所以在“乡土文学”论战中,我同情陈映真和他的朋友。可是,隔着一重大海,此间对“乡土文学”论战不太注意,所以我一直只是一个旁观者。

一场论战引起我对“乡土文学”的兴趣,这才开始找他们的作品来看。但由於疏慵,读得并不多,也没有系统。陈映真的小说很少用方言,笔下的人物也以城镇小知识份子为多,并不太乡土”。他的特点是热情和细腻,这些都是我认识他之前的点滴印象。

※第一次见面给予我的印象

一九七九年春节我第一次踏足台湾,可惜来去忽忽,仅是游山玩水,未与台湾文化圈的朋友接触。後来知道陈映真加入《中华杂志》编委会,我自忖也许会有机会认识他。因为我与《中华杂志》有文字之交,与胡秋原先生也时有通讯。

在一九八三年春节,我第二次到台湾。胡秋原先生订定两天後请吃晚饭,介绍《中华杂志》同人跟我见面。我知道陈映真是编委会成员之一,因此预料在宴会上会见到他,但也知道在席间必定难作深入的谈话,所以还是先要了陈映真的电话号码,打电话给他说,我想在宴会之前见见他,问到他府上拜访是否方便?他说,我人生路不熟,还是他来看我好,并约翌日中午在我住的酒店(台湾称饭店》见面。

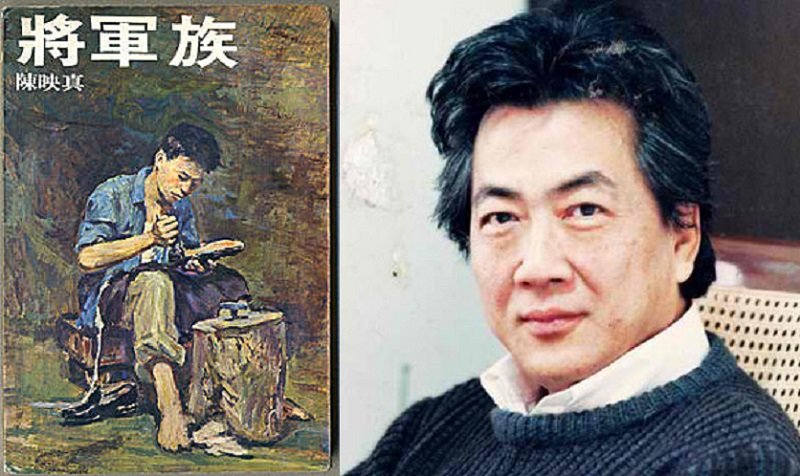

陈映真高大而健硕,带着一个中年人所特有的“啤酒肚”,我本身不算矮小,但站起来只到他的鼻尖,“肚腩”也要比他小一半。他穿着一条牛仔裤,一件草绿色的夹克,衣着很随便,但英俊的面孔和闪亮的眼睛,看起来带有书卷气。握手时我感到他的手掌厚而温暖,从适当的力度感觉到他的热诚。坐下之後我才注意到他头发尚浓,但已有微霜,我们毕竟是不再年青了。

跟陈映真谈话没有甚麽系统,只是随意闲聊,时而文学,时而政治;时而闲话家常,时而谈彼此的际遇。他说,从族谱上查到,他们陈家从福建搬到台湾,到他这代已是第八代了。最初东渡的是三兄弟,两个是农民,另一个是小知识份子,以替人写信为生。陈映真就是出生在那个会写信的祖先的一系。陈映真的学生生涯以及从事写作经过,尉天聪先生的《木栅书简》(笔者按:木栅是“国立政治大学”所在地,尉天骢是“政大”中文系教授)已有很详细的记述,在此不赘。我感兴趣的是他思想的转变过程,他何以会与《中华杂志》走到一起?

※七年炼狱生涯

许多人大概只知道,陈映真在创作力最旺盛的时候,突然从文坛上“消失”,过了七丶八年才再度露面,他自己和他的朋友触碰到这个问题时,多数都只是含糊其辞轻轻带过。香港编印的《台湾乡土作家近作选》介绍陈映真时也是这样说的:

“本名陈永善,台湾省台北县人,一九三七年生,淡江文理学院毕业。早自五十年代的後期就开始在《笔滙》丶《现代文学》等刊物上发表作品……一九六八年七月,他出了一趟远门,直到一九七五年回家,整整有七年之久完全中断了创作生活……”这七年他到底是去哪里了?大家都语焉不详,其实他是被国民党抓起来,关在火烧岛整整七年,一九七五年才期满释 放。

六十年代末,正当大陆陷入前所未有的大混乱,正当红色恐怖发展至巅峰,正当中国大陆知识份子受到最冷酷无情的迫害的时候,陈映真却热情地拥抱了共产主义,并打算为此而奉献自己的青春和热血。他在戒备森严的环境中,搞起共产主义学习小组。一九六八年七月,他的地下小组织终被破获,他也因此“出一趟远门”,到火烧岛去了。

我问他,在新闻检查如此严格的台湾,他怎能接触到马列主义着作呢?他说在旧书店。最初是偶然买到一些日文小册子,一边翻字典一边看。觉得共产主义理论很有道理,於是刻苦自学日文。他说阅读马列主义着作使他热情澎湃,兴奋万分;认为人类终於找到一种合乎理想的社会制度了,并盼望这种社会早日在他的故乡——台湾实现。正因为这样,他才把一切不利於中共的言论和报导,都斥之为国民党的恶毒宣传;坚决不相信中国大陆会发生俄饿,更不相信“文化大革命”是一场大灾难。

我问他,他的小组跟中共有没有联系?他是不是中共党员?

他说:“我从来不是一个共产党员。我充其量只是一个同情过中共革命的‘进步’的小资产阶级知识份子。对於共产主义理论,我和这一类的知识份子一样,读得不多丶不深,但感情的投入较多。我的马列主义素养,因为身处於一个禁绝马列的环境下,是肤浅的。因此,说我从共产主义转变过来,就把我‘抬高’了,我担当不起。事实上,如果有可能,我倒想好好地读马列主义的着作,以我的年纪,用成熟的心智研究它,不止对我,对所有有心为中国前途思考的人,都是必要的功课。不过,在台湾恐怕一辈子都没有这种机会。”

※陈映真思想转变过程

我问他,他的思想是怎样转变过来的?

谈到这个问题,他一再摇头叹息。他说,他的转变并不是国民党“惩教”成功,更不是屈服於压力,而是事实粉碎了他的希望。促使他思想转变有两个很重要的原因:第一,是在狱中接触到不少偷渡到台湾的大陆人,对大陆的真实情况有了初步的了解;第二,是出狱之後刚好“四人帮”倒台,揭露“四人帮”罪行的文章大量涌现,使他更进一步了解共产主义的真相。

关於第一个原因,他说,在监狱理常常有机会碰上自大陆偷渡来台湾的人,这些人抵步後例必被关进狱中进行审查。有一次,陈映真恰好跟几位大陆逃台者关在一起,其中还有一位是七丶八岁的小孩。当他看到他们饥饿焦枯的脸色和鹑衣百结的衣裳时,心里已经很难过,後来大家熟悉了,谈起大陆的武斗和饥饿,谈起中共干部的劣行,谈起二十多年的各场运动,他听了之後如雷轰顶,整个人好像都崩塌了。怎麽会呢?共产主义怎麽会这样的呢?然而,他不能不相信这是事实,八丶九岁的小孩不可能扯谎。此後还有过这样的接触,使他知道大陆人民的痛苦生活不是个别地区的个别现象,而是普遍存在的事实。於是,他感到他的理想已完全彻底地破灭。

一九七五年他期满获释,翌年“四人帮”倒台,他从各个渠道接触到大量揭露林彪丶“四人帮”罪行的资料,尤其是巴金的《回忆萧珊》在台湾发表之後,使他受到很大的震撼。陈映真说:

“我一读再读,几至泣下。我相信巴金,因为同为作家。这篇文章是在大陆环境下写的,写出来的事和现实之间的关系,我能捉摸得到。即使国民党在发表前‘处理’过,我也能在一个消息不完全的社会中生活惯的人独有的‘识力’去补足它。我知道,社会主义在大陆的实验,是失败了!至少过去三十多年来是如此。此後,我很留心读王希哲的文章,读‘民刊’上的论文,读伤痕文学。我知道,那边的革命堕落了。我立刻想到我在狱中听说的许许多多为革命牺牲的青年,感到非常悲伤和忿懑。”

我说,我能理解他的痛苦。因为他的痛苦,我以及我那一代人也经历过。所不同的是,他以及台湾革命青年,多年来景仰崇拜的丶外表宏伟壮观的社会主义天堂,像汽球那样爆裂,剩下来的只是他们为此目标而付出的斑驳血痕,而我们及我那代成长於大陆的人,却是看着这个巨大无比的气球,一次又一次被事实的尖刺所戳破,因泄气而慢慢变得扁馁,变得渺小和丑陋。我们一样感到悲伤和愤怒。

※中国往哪里去?

由於我也坐过牢,所以跟他谈起在共产党监狱中的生活,谈起自己的种种遭遇,彼此交换了一个苦笑。原来国民党和共产党的审讯手法,竟然有那麽多相同之处;不过说到底,共产党的监狱比国民党的监狱还要可怕得多。我向他推荐王若望的《饥饿三部曲》,因为描写共产党的狱中生活,似乎没有谁比王若望写得更好了。

他说,我们俩假如掉转过来,遭遇恐怕也会差不多。我同意他的说法。一个对生活充满热情又富有反叛性格的人,无论在海峡那一边都注定不能安安稳稳地渡过一生。

我们谈过国家民族的苦难,谈过海峡两岸所存在的种种问题,也谈过美式的自由民主,东欧的社会主义,北欧的福利制度。於是,中国往哪里去?又成了问题。大陆实验了三十几年那套“社会主义”,已经走进了死胡同。要走同头,再走资本主义道路,也是行不通的。然而,无论走甚麽道路,中国如想富强,一定要实现民主丶法冶丶人权丶自由,这是毫无疑义的。人 类尽管在科技方面进步神速,已经可以跨越太空,但在人文科学方面,却慢如蜗牛。直到目前为止,人类还无法为自己找到一个公平合理的丶符合理想的社会制度。东方和西方都同样陷入严重的精神危机。要解决这些问题,我们这一代的人恐怕还要作出更多的努力。

※新的精神支柱

谈到他跟胡秋原先生以及《中华杂志》的关系,他说,经过“乡土文学”的论战,他才真正认识胡秋原先生,才真正了解胡先生是一位民族主义者,而不是国民党右派。他说,在这场论战中,胡先生帮了很大的忙,为了报答胡先生,他和尉天骢等才加入《中华杂志》编委会。

陈映真共产主义的理想虽然幻灭,但他并没有颓丧,因为他已经找到新的精神支柱。他把自己对政治的狂热移到文艺创作上,在短短的几年间,他在创作和文艺理论研究方面的收获是相当丰硕的。现在,他自己开一间广告设计公司,足以赚取衣食,平日除了花部份时间打理公司的业务之外,其馀时间就是为一些大出版机构编书(例如“远景”的《诺贝尔文学奖全集》》和写作。他的写作热情很高涨,也劝我多写点小说,致令我很觉汗颜。他说,把我们中华民族的苦难记录下来,以免被时间所湮没。

据我的观察,台湾的写作环境还算不错,文学创作还可以与“消闲文化”相抗衡,作家也还受到尊重,不像香港,一切事物都用金钱去衡量。在香港提起作家,人们马上联想到的是“写稿佬”,“揾唔到食嘅”,台湾在这方面此香港实在好得多,因此,我们也有理由期待台湾作家献出更多的好作品来。

陈映真到底是否仍受到某方面的监视?我不得而知,至少在日常生活中感觉不出来。他发表作品毫无困难,但也有一两间稿酬甚高的报纸不大采用他的作品。他获释之後一切生活都恢复正常,并娶到一位年青貌美的妻子。唯一使他感到懊恼和不便的是他多次申请护照出国都不获批准。最近“爱荷华”又邀请他去美国,是否能获得批准则不得而知,不过,在跟他碰杯的时候,我曾祝愿与他在海外重逢。

原刊《争鸣》第六十九朗,一九八三年七月一日

後记:一九八八年,胡秋原先生组织“中国统一联盟”,推荐陈映真任主席,胡先生被推荐为名誉主席,我是创盟盟员。九十年代後,由於陈映真特别受到北京的重视,我发觉与他共同的语言愈来愈少,基本上没有往来了,反而跟他的老友尉天骢教授有较多的接触。蹉跎岁月,陈映真多年前已长期养病於北京,尉天骢年前遇车祸後健康也江河日下,俱往矣!我们剩下的恐怕只有太息!

补笔於2016年仲冬

来源:作者面书