古时的圣贤们在吊完书袋后曾吐豪言壮语:“为天地立心、为生民请命、为往世继绝学、为万世开太平。”今天的“卖文者”廖亦武在做诗人的时候也曾有过这样积极向上的大志向,在为《最后的地主》所作的《望外的动机》一文中他回忆道:“那时我同现今走红的作家们一样,热衷于纯文学,暗恋着诺贝尔文学奖,觉得诗歌和小说都贵在提炼,贵在升华,贵在把民族、人类、宇宙的内核,用悲剧抑或荒诞剧之箭,三点一线地射穿过去。”用一个词来概括当时诗人的心境,就是罗曼蒂克。

后来的事情众所周知,由于在大屠杀之后浪漫的诗人彻底升华了一把,党便硬生生将这位积极向上的好青年扼杀掉了。“谁料到后来有‘六四’,我会坐牢?谁料到出狱至今的日子这么没头没脑,没白没黑,没羞没耻,让人无法提炼也无法升华。”

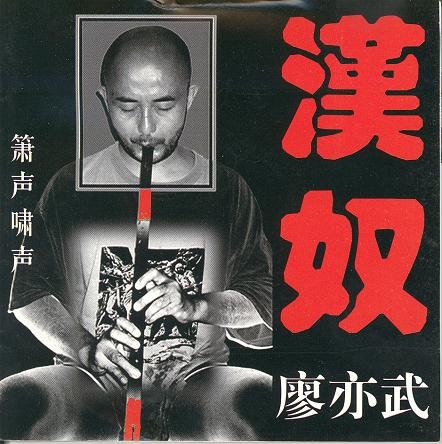

总之,廖亦武终于狼狈地扒下他那身高贵的诗人之皮,自此心灰意冷,“消极向下”,“像狗一样地活着”,放弃提炼与升华,也不再惦记人类与宇宙的事情,而是老老实实地去见证与自己一样卑微的小人物们那“像狗一样的生活”。“父死,妻离,抄家,归葬,逃跑,凄惶,流浪,厮混,吹箫,卖艺,寻访,写作。”“从今以后我不去琢磨人的死和不死,尽管天天都有人在死去活来;书的朽和不朽,尽管文化垃圾已泛滥成灾。”

于是访谈者老威诞生了,我们也有幸看到了他那些厚重的民间访谈实录。杨宽兴说,面对廖亦武厚厚的作品,我甚至庆幸专制政权扼杀了一个诗人,为我们逼出这样一个优秀的历史和心灵的记录者。庆幸,是因为我们一直活得如此不幸。

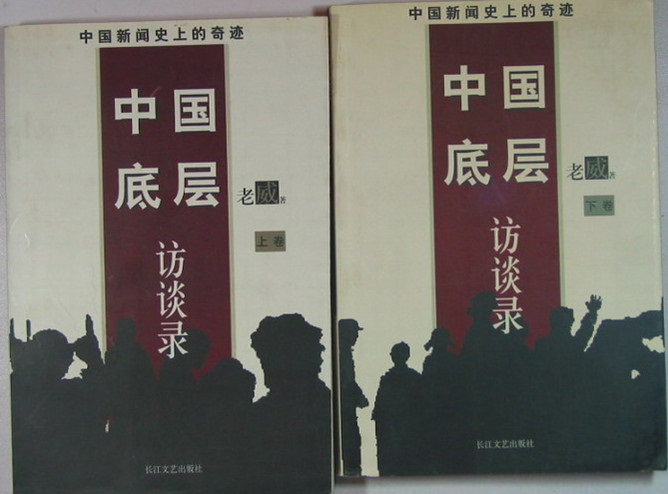

现在,廖亦武的访谈作品在大陆是无法公开发行的,不过还好我们有信息传播更加迅捷的网络,有更加易于传送的电子版图书。《中国底层访谈录》、《中国冤案录》和《最后的地主》,这三部廖亦武访谈著作的电子版已在我电脑里存放了很长时间。对这些单独成篇的底层人物访谈集录,我并未急于将它们一气呵成地看完,而是每天一篇篇地来承受这种满是重负的阅读感受,去接近廖亦武笔下那一个个底层人物,聆听他们的遭遇,感受他们的命运。为之震惊、为之愤怒、为之悲伤、为之无奈。

当主流文学陷入纸醉金迷、虚无泛滥时,曾经热衷于“纯文学”的诗人放弃了那种让我们供奉不起的纯洁和高雅,放弃了立德立功,甚至连传统意义上的“立言”都算不上。廖亦武只是以最朴实的文字记录方式,来展现中国底层最真实的生存状态,带给我们直接而深刻的心灵震撼。当写11岁便被判刑、坐了34年牢最终在上访地被烧死的杨继年的故事时,廖亦武叹问:一个人惨到如此地步,文学杜撰还有何意义?——这是给那些玩弄文学的文字垃圾制造者们的一记响亮的耳光,但我知道这些已经麻木的人谁都不会觉出疼来。就如杨宽兴的评述,如果生活本身具有足够的震撼力和无与伦比的丰富性,说出真实就比任何刻意的虚构更有价值。

我乞讨,运气好的话,一天能讨几十元。有时饿坏了,也翻垃圾桶,里面的东西比敬老院的狗食还好。天当被,地当床,星星、月亮当蚊帐,这么些年,也混过来了。我还好端端地站着,没趴下。我与这个社会有太多的帐没算清,哪天感觉自己不行了,就提前去买十公斤炸药,十支铜雷管,一公斤铁沙子,用四副电瓶接起引燃,炸死那一伙不公正的人(《冤死者杨继年》)。

这样下去,我们在本乡本土都呆不下去了,98年发特大洪水,村庄淹了不少,大春农作物颗粒无收,但人头费还在提,管理费提得更高,老人和小孩都分摊。农民,祖祖辈辈,守着一亩三分地,可现在,地里出不了东西,养不了人,你不种地,跑了,可税费还得交,在外面打工挣血汗钱回来交。不然,跑得了和尚跑不了庙,等村、乡干部下来,家里值钱的东西都拿走。黑啊,太黑啊,我爸已七、八十岁了,他说还是毛主席好,毛主席至少不会让干部随便抢社员的东西。阙定明就是个例子,他只是想查帐,反反村官,他从来没想得罪乡以上、县以上的官,自己才几斤几两?但他的命太硬,一摸帐本就发现大问题,查下去,县太爷就下不了台。若在文革中,就把这贪官当走资派打了,现在呢,贪官一批比一批密,你垫脚后跟也数不到头,阙定明敢反,敢怀疑人头负担有鬼,就扰乱了社会秩序,就有枪杆子对准他(《村民谢明》)。

在去年被掀掉的灶台原地,胆大包天的莫二娃又掘了口地灶,平时用石板扣着,要偷煮东西时才挪开——他这次煮的是自己的亲生么女,3岁的树才妹。难怪这么大的油荤,嗅两下都穿鼻。当锅用的脸盆四周,到处是小拳头大的肉砣砣,出纳埋下腰,用筷子戳起一砣,热腾腾地举到灯前查看,差不多快熟了,人肉皮薄,一煮就蜷裹成诱人的一团……莫二娃一放,大伙私底下奔走相告,以为政府默许这样做。由于重男轻女的传统,非劳动力的小女娃就遭殃了,心狠的,就操家伙在自己家里下手;不忍心的,就抹把泪,与邻居约定交换着下手,可这毕竟不是长远之计。那时的小孩都骨瘦如柴,连皮带肉,带碾碎的骨渣骨粉,也不够一门饿鬼吃几天,于是稍有远见的社员,就上远处绑邻队的娃娃,还到处挖陷阱,设兽夹。有种外表涂过油的“糖果”叫“欢喜豆”,过去用于炸狼,现在没狼,就成了小孩克星,嗅着馋香,不禁送嘴里咬,崩地就炸个面目全非。待家长们闻声赶来,原地就只剩下一滩血浆了……中国农民真纯善啊,死到临头还没造反的念头(《工作组长郑大军》)。

成都杀手冷笑数声,丢出一张名片:“请神送神,交个朋友,有啥不敢?”我忙接过来读片子上的字,顿时冒一头冷汗:“清洁社会,替广大客户伸张正义,讨回公道,维护传统的伦理道德,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》,以全部的热血和生命捍卫客户的权益不受侵犯。”印在名片上面,竟赫然大书着南宋忠臣文天祥的诗句:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”(《被勒索者胡牛》)。

九眼桥旁边,好长一溜塑料棚,还有正在折迁的平房,白天摆摊卖百货,晚上围起来架成通铺。没床位,屁股大的一间,能挤七、八个,当然,十几个也挤得下,这铺有弹性,冬天人多,挤着也热和,有时,还热得蹬被子,打个屁也出汗。老板守在门口收钱,不断叫:“再挤一点,再挤一点,都是出门人!我们都是来自五湖四海,为了一个共同的发财目标,挤到一起来了”(《打工仔赵二》)。

只有富人才有经常激动的资本,得高血压的资本。而穷人,抱歉,穷人只能想钱想疯逑了(《下岗工人“营门口”》)。

阅读这样的文字是需要一定的心理承受力的,何况是写这样的文字!对苦难的叙写总是伴随着对写作者身心的煎熬,何况是以如此真切的方式来记录苦难!我能想象得到廖亦武在做这样的文字整理工作时所承受的压力,但是他不会像张纯如那样走一条极端的路,相反,他总是时时表现出一种苦中作乐、自嘲自讽般的黑色幽默,与他的访谈对象们一样。他的确与他的访谈对象们没什么不同,他们都经历过政治和生活的大磨大难,都如脆弱的稻草飘零于人世间,都被践踏、被奴役、被折磨、被强暴,狗一样地活着!正因为此,廖亦武才能够也才可以与“六四”受难者、上访者、卖艺者、死刑犯、妓女、赌徒、农民、务工者、下岗工人等等各色人物对话交流,在言谈间让他们展现出最真实的自己。也正因为此,廖亦武才拥有了击不倒、打不垮、锤不死的身心,来聆听与承受访谈对象们的倾诉。

这未尝不是一种宿命,二十年前上苍剥下廖亦武“纯洁”的外衣,让他经受炼狱的洗礼,历尽磨难脱胎换骨之后,再将他投入这人间炼狱,让他去承受别人的苦难,为卑微的小人物们撰写墓志铭文,为时代、历史和未来留下一份见证。对访谈的双方而言,他们并不奢望这样的文字能给社会现实带来任何实质性的改变。多数受访者只是想真实地讲出自己的故事,他们不想将自己的不幸和冤屈带进棺材,他们要刻下自己的墓志铭。廖亦武也只是忠实地记录下这些故事,将自己和它们“交给上苍,交给冥冥中永远年轻的读者”,为我们这个时代刻下墓志铭!

不是形而上的思考,而是形而下的展现,展现我们这个时代处于社会大动荡中的卑微个体的命运。我们的历史总不乏这样的时代,但是我们的言说却少有对个体劫运的真实载录。在古代圣贤们眼里,这些卑微的个体是礼崩乐坏时混迹得志的小人,在今天,他们则是丛林法则下处于最底层被任意踩踏的小人物。当法制不彰、道德沦丧、文明被毁、尊严尽失,社会便蜕化为人吃人、弱肉强食的江湖,我们便成为身陷江湖、朝不保夕的猪狗,每个人都想挤出一个位置,并将他人挤死。庙堂之上的政治争斗又一次次地将我们裹挟,使我们沦为一粒粒棋子。

在廖亦武的访谈里,我看到了一个个杨佳,一个个马加爵,一个个的瓮安人,一个最丑陋也最真实的中国。而酿成这一切的,是每个小人物都控诉而不得的极权专制政体,一个个的野心家,一派派的政治势力。而且,透过廖亦武的访谈我更深切地体会到,政治压迫可怕,但更可怕的是人心的自我沦丧、自我奴役。

现实能让一切都失去意义,那些高雅的、纯洁的、冠冕的、堂皇的、形而上的。我们都只是一个个的小人物,卑微而真实地言说着。追本溯源,问题和答案其实可以简单到让你无地自容,如我曾做过的一段追问:

人世间为何要有强权?为何要有压迫?为何要有争斗?为何要有屠戮?为何要有不公与不义?同样都是沧海一栗、凡胎肉身,为何有些人就非要踩在别人的头顶上,非要折磨别人而取乐,非要置别人于死地?我们活着的意义是什么?我们将要去往何处?哪里才是我们的归宿?这个世界还有希望吗?

我想,这也是廖亦武所追问的,每一个卑微的小人物所追问的。

2008年10月8日

《吾诗已成》