一个超级大国为什么崩溃(29)

俄国各界的反思(29)

俄罗斯中派政党和学者在对苏联剧变原因的分析时特别提到这个原因:

5) 苏共一直没有解决好同农民的关系

罗伊.麦德维杰夫说: 1917年,列宁说革命后会发生一系列变化。但我们不知道朝哪个方向变化,只能试着看。1918年秋,党犯了一个错误,当时实行余粮征集制,脱离了农民,这也是发生1918一1920年国内战争的原因之一。在农民人口占90%的国度里,党把自己看成只是工人阶级的政党,在政治上、经济上没有找到解决好同农民的好政策。在国内战争时期,党不仅反对富有者,而且还反对中等阶级,它依靠的只是最贫穷的阶层。后来列宁发现余粮征集制对农民损害很大,才提出新经济政策,对农民实行让步。否则,在1921年时党就会受到严重打击而退出历史舞台。1929年斯大林大搞农业集体化时,又导致了党和农民之间的大分裂,农民被迫服从命令,敢怒不敢言。斯大林没有找到理智的政策去处理好工农之间、城乡之间的关系,其后果到现在还很严重。现在农民实际上是在进行报复,他们手里有粮但不卖给国家,要求党赔偿他们70年来的损失。

苏共自诩代表大多数人民的利益,但是在列宁斯大林时代,布尔什维克对苏联的大多数人民——农民的戕害最为惨烈。关于列宁的“余粮征集制”,笔者在《布尔什维主义批判》中已有叙述,这里给大家简要交待斯大林在农业集体化中的作为与恶果。

斯大林从1927年到1929年的上半年推行的农业集体化进程很不顺利,到1929年6月,全国才成立了57000多个集体农庄,加入集体农庄的农户仅占全国农户总数的3.7%。然而,这3.7%却给了斯大林一种胜利的感觉,他大声疾呼: “从1929年夏天起,我们进入了全盘集体化阶段。”

1929年11月3日,斯大林把他认为的这种集体化的胜利和胜利之情写进了当时具有指导意义的文章《大转变的一年》。1930年1月5日,斯大林让联共(布)中央通过了《关于集体化速度和国家帮助集体农庄建设的措施》,大大提高了全国范围内“全盘集体化”的进程。1930年初,加入集体农庄的农户只有20%多,斯大林不满意,要求加快速度,于是3月初就达到了50%以上。

从斯大林发表《大转变的一年》到1930年初的二三个月中,“全盘集体化”运动就给苏联农村带来了许多无法补偿的损害: 大批的富农及其家属被赶到偏远荒凉地压;许多中农因种种原因被划成“富农”;在“富农生产资料社会化”的旗号下,生产资料严重流失和遭到破坏,生产力急速下降;刚刚组织起来的集体农庄流于一种形式,成了一种政治工具,组织发展生产的事根本没有提到议事日程上来。最为严重的是,农村中的不满和反抗的情绪在迅速增长,并逐渐发展成为农民反对集体农庄化的群众性运动。这样的行动在1930年1一3月间发生了2200多起,参加的人数多达80万。

在“全盘集体化”运动中,斯大林的唯一担心是农民的反抗,农村发生骚乱。对于农村中已经出现的农民的反抗和骚乱,斯大林主张采取坚决镇压的态度,但联共(布)中央内似乎并不是所有的人都同意这样做的。1930年2月,当农村中农民的反抗达到高潮时,联共(布)中央内不主张采取激烈措施的意见显然起了作用。农业集体化进程中的“过火行为”已经提到了联共(布)中央的议事日程上来了。所谓“过火行为”就是把中农和富农等同起来,剥夺中农;用行政命令的办法消灭富农,剥夺富农的生活用品;等等。但是,尽管在中央层承认了“过火行为”的存在并表示要追查此类事情,而定的调子却是地方的错误行动导致了“过火行为”。

因此,2月28日,中央委托斯大林写一篇文章对“过火行为”作出解释。这种委托实质上是让斯大林自己来说清问题,用意是让他来承担发生“过火行为”的责任。斯大林对此并不买账,而是按照自己的态度写了一篇文章,这就是发表于1930年3月2日《真理报》上名噪一时的《胜利冲昏头脑》。在这篇文章中,斯大林虽然承认在“全盘集体化”运动中存在“过火行为”,但他却把一切责任都推给了地方。他说,出现“过火行为”是由于“一部分党员产生了鲁莽情绪”,是“某些同志被胜利冲昏了头脑,暂时丧失了清醒的理智和冷静的眼光”。可地方干部在看到斯大林的文章后纷纷叫苦和抱怨,说他们在“全盘集体化”中所做的一切都是根据中央下达的指示、决议和文件办的。他们表示,如果承认有“过火行为”,那这些行为都是中央指示下的行动,现在出了问题,责任怎么都成了下面的?不少地方干部和群众上书中央,责问为什么要把“过火行为”的责任推给地方。其中有一封工人来信是这样写的:

斯大林同志!我是个普通工人,《真理报》的读者,我一直关注报纸的文章。围绕农业集体化问题和谁来领导集体农庄问题早就有喧闹和喊叫了,但人们只能佯装听不见,难道这些人有错吗?我们这些在底层的人,确实是忽略了集体农庄领导这个根本问题了,而您呢,斯大林同志,您那时大概也在睡大觉,也什么都没有听见,也没有发现我们的错误吧,所以也应该整治整治您才对。而现在斯大林同志把一切责任都推给地方,这是在为自己和最高层领导人推脱责任。

这封信的署名人是第聂伯彼得罗夫斯克冲床厂的工人别利克。

别利克的指责完全是有道理的。 “全盘集体化”运动中的一切问题都是由斯大林提出的“把富农作为一个阶级来消失”的路线所决定的。“全盘集体化”的那种越来越快的速度、越来越高的指标、越来越大的规模都是斯大林亲自提出来的,并以中央决议和指令的形式付诸实施的。斯大林自己不进行检查,他所领导的联共(布)中央不在决策、路线和方针问题上进行反省,反而把一切责任都推给下级和地方,这是一种典型的文过饰非,只允许自己永远正确的领袖至上主义。《胜利冲昏头脑》这篇文章暴露了斯大林把一切功劳记在自己的账上,让一切错误由别人来承担的霸道作风。

这时已到春播时节,联共(布)中央为了春播能顺利进行,不得不采取紧急措施作出让步: 保证个体农户可以扩大播种面积、在春播期间停止迁移富农、没有中央的允许,地方政治保卫部门不得派部队进入农民闹事的地区,等等。所以,在这样“纠偏”之后,“全盘集体化”运动出现了一个低潮。广大地区的大批农民退出集体农庄。但到了秋天,苏联历史上一个老大难的问题——粮食采购难的问题又出现了。于是,苏维埃政府又开始翻烧饼,又釆取行政命令手段订立“全盘集体化”的高指标,又强调集体化的速度,又一个“全盘集体化”的高潮出现了。

这场轰轰烈烈的“全盘集体化”运动于1932年结束,这一年被斯大林宣布为“完成全盘集体化的年份”。根据官方的统计数字,全国大约有68%的农户加入了集体农庄。从此,集体农庄成为苏联农业发展的一种标准和经典模式。

农业集体化绐苏联农民带来了什么呢?

列夫.科普列夫是一位善于执行党的指示的年轻布尔什维克,他把当时的所见所闻写了出来:

在我们这一代中,我坚定地认为: 为达到目的可以不择手段。我们伟大的目标是在全球实现共产主义。为了这个目标,什么事都可以去做: 撒谎、欺骗、消灭成千上万的妨碍或者可能妨碍我们工作的人。

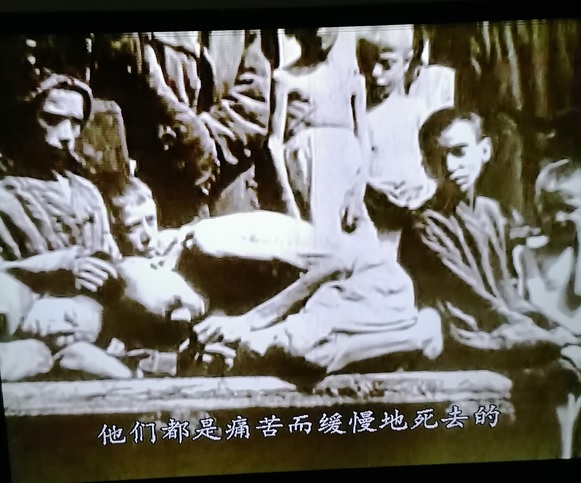

这就是我得出的结论,而当时我们每个人都是这么想的。于是我们就看到“全盘集体化”意味着什么,它是如何“消灭富农”的,又是如何在1932年至1933年的严冬里无情地剥夺农民的一切的。当时我积极参与了这些活动,我们在乡村里四处搜索,去寻找农民埋藏的粮食,遇上土地松软的可疑之处时,就用铁棒捅进地里试探里边是不是埋有粮食。我们把老乡的贮藏柜翻了个乱七八糟,对孩子们的哭喊和妇女们的嚎啕充耳不闻。因为我们坚信我们正在完成改造农村的伟大任务……

在1933年可怕的春季里,我看了成千上万的人被饿死,看到了浑身浮肿的妇女和孩子们。他们脸色发青,虽然还没有断气,但一双双眼睛已是呆滞、毫无生气了。我还看到了那些用破皮衣裹着的饿殍,他们躺在哈尔科夫大桥下正在融化的雪堆里……我目睹了这一切,却没有诅咒那个罪魁祸首:是他派我们在严冬里抢走农民们的粮食;是他派我们在春季去“劝说”那些赤裸着双脚,瘦得像干柴棍一样的农民到地里“以突击工作方式”完成布尔什维克的播种计划的。

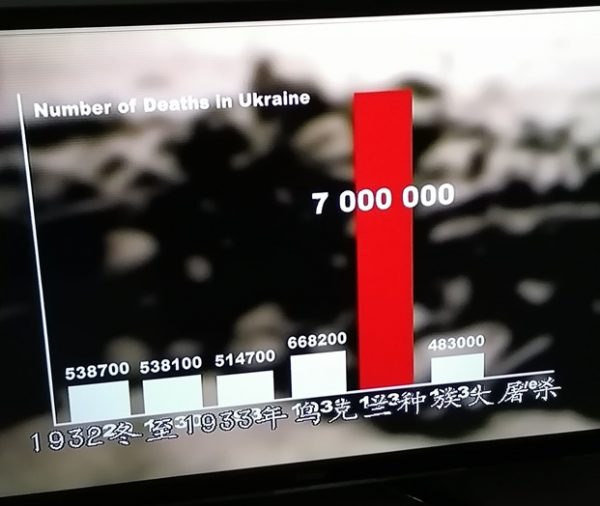

残酷无情的农业集体化运动为三年后的“大清洗”开了先河。在二战结束时,斯大林告诉丘吉尔,共有一千万富农遭到“改造”,而且他们中的绝大多数已经被“消灭掉了”。在实行集体化之后发生的饥荒中,仅乌克兰就有七百万人饿死。这并不是因为庄稼严重欠收,而是因为国家征收粮食的定额增加了40%。当广大农民忍饥挨饿时,苏联每年却出口二百万吨的粮食,以换取实行工业化所需要的外汇。

在斯大林的农业集体化运动中,苏联的哈萨克共和国饿死了五分之一的人口。后来,当整个高棉民族靠吃野菜和树根树皮度命时,红色高棉却年年出口优质大米。在波尔布特执政的三年半时间里,有150万柬埔寨人死亡,占全国人口的四分之一。

我们当然不应忘记,Z国在1958年实行农村人民公社化以后,紧接着发生了三年大饥荒……难怪先贤马克思认为“历史往往有惊人的相似之处”。

为什么?这难道是社会主义国家的命中劫数吗?

俄罗斯中派政党和学者认为苏联剧变另一个原因是:

6) 对外政策方面的严重错误

罗伊.麦德维杰夫说,十月革命胜利后,列宁的主导思想是搞世界革命。共产国际是一个大党,其他国家的CP都是它的一个支部,共产国际通过各个支部搞革命。要搞世界革命,这是高尚的,但也是空想。许多国家都采用了它的经验。后来,苏联的外交政策演变成对外扩张政策,特别是二战以后,搞成了超级大国政策,想在莫斯科解决国际共运中的所有问题。从斯大林、赫鲁晓夫到勃列日涅夫,他们都想在世界各地找到自己的代理人。苏共的这种外交政策,一方面遭到了各国内部的反抗,同时苏联也耗资巨大,使苏联人民生活水平不能提高,引起人民的不满。当时西方推行反苏政策,实行“冷战”,这不可否认,但苏联可以不花那么多的财力,不让人民过那么紧张的生活。

关于苏联对外策方面的错误,有中国学者对此作出这样的论断: 对外关系上的意识形态化和霸权主义。具体论述摘要如下:

从对苏联各个时期对外关系指导思想和实践的解读中我们可以发现,大约从第二次世界大战前夕开始,大国主义、沙文主义乃至霸权主义逐渐成为贯穿苏联对外政策的一根主线(至于苏共对兄弟党的不平等政策则要早得多)。正是这种霸权主义性质及其种种具体表现,在国家外部环境、国内建设和思想、制度变迁等方面,对苏联的解体起到了推波助澜的作用。那么,一个自称为奉行和平外交、坚持平等和独立自主原则的社会主义国家如何走上了霸权主义的道路,如何会把追求霸权作为自己对外活动的总目标的呢?驱动这种追求的利益需求是什么呢?

苏联作为自然资源丰富、同时又游离于世界市场之外的国家,与其他霸权主义国家不同,它在海外的活动并不以控制资源和市场为最高目标。无论是它参加军备竞赛、实行集团对抗也好,推广其社会主义模式、试图控制和领导其他社会主义国家及一些发展中的国家也罢,都是在世界革命的旗号下,以遏制、削弱帝国主义阵地,扩大苏联模式社会主义影响、最终达到以这种模式完全战胜资本主义为宗旨的。由此可见,这种意识形态追求一直是苏联对外政策最重要的因素,也构成了苏联霸权主义对外政策的核心。

通过自己的价值观念看世界是每个人、每个国家无法避免的规律,国家统治集团对事物的认识、信仰和价值观必然要反映于其执行的政策中。正因如此,意识形态在每一个国家、首先是大国的外交战略中有形或无形地发挥着独特的作用。意识形态的主观性,即统治集团通过自己思想的显微镜看待世界,根据与自己意识形态的亲疏决定对敌我友的判断也要在对外政策中反映出来。不同思想观念的矛盾、斗争也必然成为国际舞台活动的一部分。

然而,对外政策的意识形态化,则不仅指把捍卫自己的价值观念作为外交活动的首要内容,更主要的是说国家领导集团力图通过对外政策向其他国家推播自己的意识形态、生活方式,发挥其示范作用。意欲发挥意识形态的传导性需要一个重要的条件,这就是该意识形态的载体——国家自认为是人类文明最优秀的代表,自认为赋有拯救和改造世界的“天赋神职”。这种使命感既出于对自己意识形态的信念,更源于对本民族历史文化传统的继承。

苏联对外政策的意识形态化使得:

第一,由于相同而又相对立的文化遗产、价值观念和使命意识,苏联最终与美国撞到了一起,开始针锋相对的争夺与对抗。这场持续数十年的争霸既恶化了国际环境,又削弱了苏联的国内基础,造成了十分严重的后果。

第二,意识形态的信仰与建立新世界的使命感相结合,固化为一种思维、行为的定式。意识形态融合为国家利益的一部分,意识形态的显微镜也就是国家利益的一种化身。在苏联官方的辞典中,革命利益就等于国家利益,干涉他国事务、输出革命、军备竞赛、地区扩张等等都自然地被认为是国家利益、革命利益的需要。所以,在戈尔巴乔夫执政以前,苏联对外政策的理论、思想与原则从未进行根本、彻底的反思,苏联从不承认其对外政策的霸权主义性质,领导集团、知识精英、政府部门等参与外交政策制定、实施的阶层始终意识不到沙文主义、霸权主义的错误,当然也谈不上进行修改。

第三,正因为意识形态与一般国家利益(国家安全、苏联的国际地位、传统影响等)融合在一起密不可分,一旦戈尔巴乔夫试图调整对外政策,特别是放弃原来的意识形态标准,原来的外交理论体系即刻陷入混乱,并导致在与西方的交往关系中全面退却。当年许多外交实践(组成与西方对抗的集团、出兵阿富汗等)就是在保证苏联安全、维护社会主义“正统性”、防止帝国主义干涉的旗号下实施的。只要修改意识形态,这些行动的理由立刻就不存在,苏联必然要从这些阵地退却下来。

综上所述,在不正确地继承民族传统文化和错误理论的基础上形成的对外政策意识形态化,以及由其指导的霸权主义,是导致苏联解体的对外关系方面的深层因素。

1968年苏联侵略捷克斯洛伐克以后,中国官方将“社会帝国主义”(按照列宁的说法即“口头上的社会主义实际上的帝国主义”)帽子扣在苏联头上,斥责说: “现在的苏联,表面上打着‘社会主义’的旗号,披着‘马列主义’的外衣,实际上是不折不扣的帝国主义。它对内全面复辟资本主义,实行法西斯专政,奴役各民族人民;对外疯狂地进行侵略扩张,颠覆渗透,推行穷凶极恶的霸权主义和强权政治。苏修和美帝都是全世界人民的公敌,在欺负人方面,苏联社会帝国主义尤为恶劣。”

这话说得虽然有过激之处,但除了“全面复辟资本主义”于事实相悖之外,其余各点都与实际情况相符。

俄罗斯中派政党与学者在探究苏联剧变的原因时,还指出了一个重大问题,即:

7) 党没有同知识分子建立起正常的关系

罗伊.麦德维杰夫说,苏联的知识分子从来都没有创作的自由,就连在马列主义和社会主义范围内也不能开展正常辩论。知识分子的创造性得不到发挥。在哲学社会科学领域,教条主义占统治地位,甚至在自然科学和技术领域也是如此。党政机关经常给他们下达技术指令,所有问题都由党实行严格控制。这就引起知识分子的不满,他们虽然拥护社会主义,但却抱怨党。所以,在党处于困境时,知识分子没有起来保护党。

有关苏联知识分子在改革中的社会地位和作用问题,戈尔巴乔夫的智囊人物之一、苏联科学院院士、著名的社会学家塔季扬娜.扎斯拉夫斯卡娅在一篇文章中这样写道:

在我们社会缺乏公开性、精神停滞和开始腐败的时期,社会人文知识分子的地位,无论在物质方面还是在精神道德方面,都是低下的。其特点是,有损尊严的低工资,非常有限的额外收入,很低的社会威望,最后,无论在教育、医学、文化、艺术还是在科学方面,都不可能进行个人创造性活动。该集团的代表曾面临如下的选择: 要么“演奏给他们规定的乐曲”,要么在困难的条件下,有时是在难以忍受的条件下捍卫自己履行职业义务的权利。社会人文知识分子比其他集团更多地遭受过压制民主、公开性,歪曲社会主义关系和降低社会道德之害。

今天,……大多数社会人文知识分子拥护改革,首先拥护大大提高精神创作的自由,发展公开性和民主,能够公开讨论和加速实际解决最紧迫的社会问题。这一集团支持改革的倡导者并为净化道德和社会而进行积极斗争。

所以,苏共与知识分子的关系问题关键不在于谁保护了谁,而在于谁压制了谁。

(未完待续)

荀路 2021年10月26日