第二章 风华正茂在上海

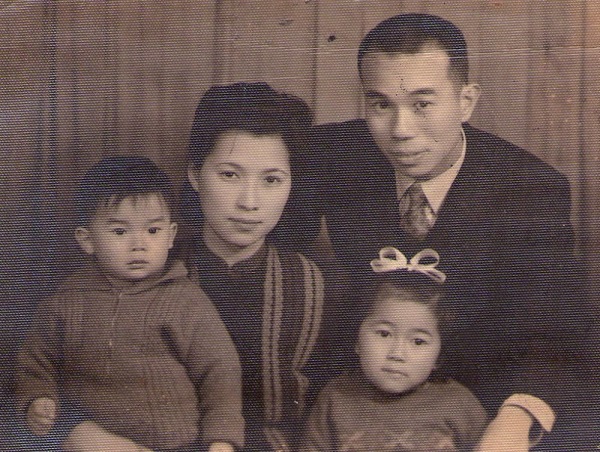

美满的家庭,成功的事业,那时正是父亲人生理想的开始(1943)。

本世纪三十年代的中国,医药及医疗设施尚不普及,卫生条件普遍很差,以致肺结核症四处蔓延,人们谈虎色变,认为肺病乃不治之症,当然主要原因是没有特效药,患者死亡率甚高,中国人为此被世人称作东亚病夫,父亲就是在这个时候来到了上海。

肺病又称痨病,当年这种传染病没有特效药,来势汹汹,受传染者上至达官富人,下至平民百姓,为了挽救国民生命,也为了中国的前途,一位居住在美国的中国人——施肇基,为尚未成立的上海防痨协会组织了一个美国委员会(American Committee of SATA),藉此筹募基金,专门为上海防痨事业之用。而这位施肇基先生本身其实并不是医生,他曾在民国时代任驻美大使,是一位外交官。

1938年上海防痨协会正式成立,时值抗日战争第二年,因施肇基先生的热心参与,当时的第一任会长便由施先生担任,而防痨协会下属的第一肺病医院院长,则由美籍麻风病及结核病专家海森德博士担任。

那一年年父母辞别家乡来到上海,初时在静安寺1081弄开设私人诊所,诊所门口有“欧阳忠医师/梁其容女医师”的招牌,诊所楼上即是我们家的居所,母亲专职妇科小儿科,父亲则是内外全科,不过很快地,他便被刚刚成立的上海防痨协会罗致旗下。

当年的上海防痨协会是一慈善机构,用上文提到的基金设立免费医院,并隔离及治疗收容所里的肺结核病人。防痨协会下属的第一肺病医院设立之初,用了中央研究院撤退后的房屋,并设置100张病床。1941年,发动了一次募捐运动,购买了当时公共租界工部局在麦克劳路(现虹桥淮阴路)的职工疗养院,占地有23亩。次年(1942年)太平洋战争之后,父亲便担当了肺病第一及第二医院院长一职,我的舅舅梁其琛医生(1957年成为右派)任外科主任。

那年,父亲年仅31岁,雄心勃勃,踌躇满志,他原本就是怀着救国捐躯的一腔热血来到上海,虽没有机会亲自到战场上为士兵医病疗伤,但挽救当年被日渐猖獗的肺结核困扰的国民性命,同样是不可推却的神圣职责。母亲说,当年父亲接手第一肺病医院院长之后,就变得忙碌不堪,每天都要从静安寺的家花近一个小时的时间,到位于虹桥淮阴路的医院开会、协商,还要指导属下对肺病的医药及手术治疗工作,另外,还有病人瘉后的复元等等。

终于,父亲及同仁动用防痨协会的基金,1945年建造了两层高的病房大楼,病床扩张到180张,大量病人等待住院接受治疗的窘迫情况立刻得到缓解。同时,父亲在上海防痨协会的倡导下,积极开展大规模防痨宣传教育运动,包括报纸宣传、流动汽车广播、电车及公共汽车车身张贴宣传画、电台广播等等,父亲作为医学专家,每月三次亲自到电台主持防痨讲座。

当年的上海是全中国的医疗中心,父亲和我的舅舅梁其琛都是上海著名的胸外科医生,而且他们两个是全中国最早施行胸外科手术的,本来,这些防痨宣教工作属于公共卫生的范围,但父亲全不计较,他宁愿亲历亲为,这彰显了父亲作为一名救死扶伤的医生所应有的高贵品质:从不计较个人得失,一切为病人着想。

同年(1945年)父亲被任命为上海防痨协会总干事,一直到1950年。

1947年,父亲已作了多年肺病医院院长,还兼任总干事,对上海的防痨事业可以说功不可没。由于父亲的杰出工作,上海防痨协会决定派他到美国学习并考察,而赴美的考察费用则是由防痨协会基金所出。那是父亲的第一次出国,抵达美国纽约后,先与颜惠庆博士联系,这位颜博士是1938年协同施肇基先生一起创办上海防痨协会的知名社会人士,首任会长为施肇基,施老定居美国后,颜惠庆博士则继任会长,而当时颜惠庆则是中国防痨协会的理事长。

接待父亲学习和进修的地方是美国哥仑比亚大学(University of Columbia),颜博士作为东道主,跟父亲见面之后,便将父亲引见给该校的教授J. Burns Anderson,当时美国的防痨工作,从学术研究到诊断治疗,已经很有规模,1943年对于肺结核病有特殊疗效的链黴素,就是美国人瓦克斯曼研制成功的,后来又再发明了异烟肼(雷米封),从那以后,肺结核患者的死亡率才开始逐年下降。

在主导教授J. Burns Anderson安排下,父亲去了位于纽约州的杜鲁特疗养院参观,并探访当时的住院病人,特别学习肺结核病人瘉后的各种复元工作,这也是后来父亲亲自在上海肺病医院创立复元工场的缘由,那复元工场包括缝纫、编织、印刷和玩具制作四大部门,为病人返回社会实行职业治疗。

在美国短短一年的时间,父亲收穫甚丰,他目睹了当时最先进的结核病治疗方法,以及病人瘉后的复元处理工作,教授Anderson对父亲的工作也非常满意,马上吸收他为美国结核病学会的会员,并开始安排父亲的工作。那时,中国正处于一场历史性的政权更替前夜,大批国人争先恐后地逃到香港,甚至美国,正在美国的父亲却全不动心,他一门心思地想将学到的防痨讯息和最新知识带回中国,再说,母亲带着三个孩子在上海,父亲无论如何也不愿留在大洋彼岸,他婉言谢绝了教授的一番好心。

当远洋轮停泊在香港港口的时候,父亲百感交集,这里是他的出生地,从这里他踏出了他的人生,成为了一名医生,并成家立业,定居在上海,但这里还有他的老母亲和兄长,有他过去童年的印记。亲友们劝他:留在香港吧,稍后把阿嫂(指母亲)和孩子们接过来,现在时局动荡,共产党马上要上台,看来今后的日子不会好过。老母亲也泪眼婆娑地望着儿子:

“你在香港不是也可以行医吗?何必一定要在上海呢?你看,我们欧阳家只有你一个人在那么远的北方(当年上海对香港人来说是很远的地方),想看看你都不容易啊,留下来吧,不要走了。”

当时,父亲的绝大部分亲属都在香港,五叔的一家本来也在上海,但五叔后来去联合国任职,也就定居在美国了,因此,父亲的家族中确实只有他一人在远离广东的上海。

当然,怀有雄心壮志的父亲志不在香港,他想的是尽快回到上海,进一步推动防痨事业,为此,父亲还从美国带了一台Westing House牌的缩影X光机,那是上海开阜以来的第一架小片机,是他用自己的钱买下的,事后从未张扬。

(注:以上有关父亲在上海防痨协会及肺病医院的历史,参考自“中国防痨史料”‘第一辑’。关于父亲赴美前后情况,参考自梅国祯医生1979年2月与母亲的谈话。)

1953年,中共发起所谓三反运动,有人在上海居然诬告父亲贪污,为此,父亲被押到上海对质,结果那人不得不承认,政治运动的压力令他胡乱供出已移居北京的父亲。其实,父亲从美国自费为肺病医院买回那架X光机,怎么可能贪污?谁想到五年以后竟发生这样的事。

满腔热血的父亲义无反顾地回到上海,不仅投入到防痨协会的工作,也迎来1949年5月上海的解放,父亲对于新中国的诞生,怀着一股中华赤子的激情,他觉得他摆脱了沦为殖民地的家乡——香港,而选择了上海,是多么理智和幸运。

次年(1950年),中华医学会在北京召开会员代表大会,这也是解放后的第一次年会,大会修改了学会章程,选举曾为毛泽东和其他中共首领医病的傅连璋为理事长,父亲和母亲都在邀请之列。那年他们首次踏上了作为新中国首都的北京的土地,父亲带着相机,在北京各处留影,我家的相册上有很多这一年父亲亲自拍摄的颐和园、天安门、故宫、景山、协和医院等等照片。从照片的图景和衣着判断,那是1950年的夏天,骄阳似火,酷热难当。

其中有一张照片,正是父亲参与中华医学会第一次年会的留影(下图),右一即是父亲,他在相册中注了一行小字:中法大学中华医学会八届大会,为何称八届大会呢?我的推测是,中华医学会早在中华民国时代便已存在(如今在台湾也有中华医学会的组织),这八届大会应该就是从1949年以前的历届大会顺序排下来的。

至于中法大学的前身,是1919年由留学法国的蔡元培、吴玉章等人创办的法文预备学校,后来才改成综合性大学,校址则在北京市东城区皇城根一带。1949年以后,政府接管了中法大学,所有系科并入其他大学,而中法大学连学校带名称都被取消,若不是研究历史的北京人,恐怕听都没听过曾有中法大学的存在。

1950年的中华医学会第一次年会,应该就是在中法大学举办的,那也是中华医学会最后一次在那里举办年会,因为此次会议不久,中法大学便消失在北京了。这张照片的背景,是北京典型的前廊后厦大瓦房,不知是中法大学的入口处,还是某大教室的前面,廊簷下还挂着一横幅:XX医学工作者为建设人民健康事业而奋斗。虽改朝换代第一年,已经很有中共口号宣传的特点了。

照片上的七个人,除了可以认出父亲,其余都不知何人。父亲和另一位先生穿西装,中间三位戴帽子的男士,穿的都是解放装,不知是否从延安来的医药卫生方面的干部,而唯一一位女性穿的却是列宁装,这在当时曾是一种十分时髦的装束。五十年代初,这三种服饰也代表了不同阶层人士的着装心态。

这一次父母赴京参加中华医学会的年会,想不到就是我们全家从上海移居北京的前奏。在此之前父母在上海十年的拼搏,令他们在事业上取得相当傲人的成就,更何况先后生下我们四个子女,我想父亲在他的一生中,最怀念的大概就是这十年了。然而,对于刚踏入中年的父亲来说,事业上进一步的发展,更是他的渴求,甚至他毫不眷恋在上海已经取得的成就,带领全家移居北京。

文学城作者博客