——在厦大的日子(一)

满怀希望进入大学

1959年秋,我进了厦门大学化学系,满怀希望要努力学习,以便将来为祖国贡献自己的力量。班上有三个侨生,除了黄松才和我,还有印尼女侨生林桂英。

厦门大学化学系是厦大最大的系,除了历史悠久,主要有三大名教授:

左至右:卢嘉锡、陈国珍、蔡启瑞

卢嘉锡

蔡启瑞

副校长卢嘉锡是物质结构专家,原籍台南,生于厦门,1934年毕业于厦大化学系,1939年在英国伦敦大学获博士学位后到美国加州理工学院学习和工作,1944年获美国国防研究委员会颁发的成就奖,1945年回国后一直在厦大工作,1960年调任新开办的福州大学副校长和福建物质结构研究所所长,1981年出任中国科学院院长。

陈国珍,分析化学专家,厦门人,1938年毕业于厦大化学系,1948年到伦敦大学皇家学院化学系深造,1951年获哲学博士学位后回厦大任教。

蔡启瑞,催化专家,1914年生于福建同安县,1937年毕业于厦大化学系后留校任教,1947年春被厦大选派赴美国俄亥俄州立大学研究生院留学深造,1950年在该校获化学方面的哲学博士学位。蔡教授于1956年从美国回归,那年我刚回国在广州华侨补校读书,看到“人民日报”的大幅报道,很受感动!

初尝大学生活

厦门大学四个字为鲁迅手书

我们在集美中学吃的是“大锅饭”,不论高矮胖瘦,人人一样。每月粮食定量28市斤(即14公斤),膳食费每天三角钱,每餐的菜多少会有一点小虾、蛏子、肉丸或肉酱之类。可是粮食每天不够一斤,一斤10两,如果早餐吃2两粥,中饭和晚饭每顿便不够4两米饭了。如果每天吃一斤而又碰上大月(31天),你便要三天没饭吃,因而往往有个别饭量大的同学到月底要以喝开水来填满肚子。他们有时可以得到饭量相对较小的女同学的一点支援,日子便没那么难熬。

到了大学,有点不一样了。那时候,“大跃进”的灾难还未浮现,食堂的菜分三个等级:四分、八分和一角六分。如果买一角六分钱的菜,便会有一块炸带鱼,或一个皮蛋,或一些炒肉片之类。可是我们只享受了很短时间的一角六分或八分钱的菜,就又回到了“大锅饭”的年代,大学生的粮食定量更降低至每月26斤,比当年在集美中学的定量再少两斤,大家都吃四分钱的清一色青菜了。

大学里的等级社会

大学里事实上也是一个等级社会,有多种级别。教授分三级,副教授、讲师、助教也是,合起来就有十二级。在那个时候,卢嘉锡先生是一级教授,蔡启瑞先生二级,陈国珍先生三级。顾学民(女)先生是化学系系主任,副教授,不知几级。

一级教授每月的工资有三百多元,二级教授两百多元,三级的一百多。讲师一般是八十至一百元之间,助教六十多元。记得大学生一毕业,工资只有45元,要三年后转正才有六十多元。要从一个三级助教升至一级教授,要攀上这十二级台阶,不知要经过多少年。

教授有高级宿舍住,是花园式独立屋,其他等而下之。

我发现化学系有一个“右派”学生,是高班的同学,每天都在扫地,不知还有没有听课。他应该处在最下层的地位。

一年级的同学

一进入大学,我就不用当团支部书记了,真觉得“无官一身轻”。虽然我在集美中学高三时被评为“又红又专积极份子”,但由于侨生在政治上始终得不到信任,随着政治的抓紧,成份和出身变得越来越重要,只有工人和贫下中农出身才吃香。

化学系一年级共开六个班,每班三十多人。同学多为福建籍,闽南和闽北的,非福建籍的属少数。我班有一个最奇特的来自山西的同学高善孝,是山西录取的大学生,因特殊关系才转到厦大来。那时的大学实行分区招生,厦门属于华东区,没有向山西招生,因为高善孝的姐夫在福建省委当宣传部长,他才能转到名牌的厦大化学系来。他的功课虽然很差,但人却老实。

我们在集美中学住的是大宿舍,每间五六十人,一排排的双层木床,挤在一起。大学比中学住得好些。厦门大学的宿舍楼叫芙蓉楼,一共有四座,从芙蓉第一到芙蓉第四。化学系男同学住在芙蓉第一,是一座中西合璧建筑,飞簷翘角,红墙绿瓦,十分美丽。每间房靠墙四角放四张双层木床,中间分两排放八张书桌,晚上可以在宿舍里做功课。

芙蓉第一

我们房间八个人是:郑标练(永春县)、林期英(福清县)、林国南(福州市)、方接枝(云霄县)、吴开河(仙游县)、叶祥斌(惠安县)、茅文星(上海市)和我(侨生)。

芙蓉第一前面不远处有一个水井和一些洗衣槽,是我们洗衣服的地方。再向前是农民的菜地,按季节不同,种的是椰菜、白菜、菠菜、空心菜或白瓜。白瓜与黄瓜类似,白色或浅绿,有甜味,可当水果吃。

1988 年2月18日重临厦大,已物是人非。

林桂英是一个思想十分单纯的侨生。她的父亲是资本家,她认为自己的父亲是一个很好的人。当学校开展“运动”批判资本家剥削工人的时候,她老是说自己的父亲好。她说她父亲对待工人特别好,工人病了为他请医生,付医药费。她不明白为什么说资本家一定会剥削工人。在学习讨论会上,她老是提出她不理解这剥削人的理论。她根本不理解共产党的阶级斗争理论,实在是太天真了!

郑标练是个白晳的青年,小个子,因出身属工人阶级,被指定为团小组组长。他是个老实人,不会“整”人,功课也不差。他出生于新加坡,自小回国,有双重国籍,还有一个叔叔在新加坡。当中国不承认双重国籍的时候,新加坡政府来函通知他可以回新加坡,但他已考上大学,便放弃了新加坡籍。

叶祥斌是惠安人,考上大学时才17岁,是班上最小的同学。他功课挺好,人也精灵;方接枝,云霄人,高而瘦。他是团员,人挺老实;何碧霞,泉州人,紮两条长辫子,功课不差。

福州同学有:林国南、郑崇直、张水铭、何秀如、陈棣芬、陈抗甫。郑崇直的功课很好,他的父母1949年去了台湾,他是由祖母带大的,一直背着“反动家庭”的包袱;但他努力学习,功课好,且那时大学录取还不那么强调成份,他才能上大学,还被任命为班长。何秀如的出身最好,父亲是码头工人,是无产阶级中最革命最响噹噹的角色;但她功课很差,考试常得两分。陈棣芬小巧伶俐,功课很好,被选为学校运动队的体操队员。她和陈抗甫在中学时便相恋,一起被厦大录取,同班,又同是体操队员,却没有一个好结局。听说陈抗甫后来移情别恋,陈棣芬一直没有结婚。痴心女子负心汉,奈何!

福州话十分难听,福州人讲话粗声粗气,像吵架似的,不知这种话是怎么形成的?

林期英,福清人,为人爽直,富正义感。我对他印象特别好,我们常在一起打排球,他打得不错。福清话和福州话可以相通,但据说也有所不同。吴开河,仙游人,瘦高个子,人也正直,是个好人。

印象最差的是三个莆田人:林仲华、林英奇和翁金标。翁金标出身中农,被任命为团支部书记。他是属于那种向上逢迎向下欺诈的典型人物。中国的中下层干部,大多数属于这一类型,这是环境使然。不过当年在大学里,这种人虽然是团干,却不获同学们的好感。所以他们只能三个莆田人连成一气,有点儿被孤立。刚好这个时候上演一齣电影《红湖赤卫队》,那出卖同志的叛徒叫王金标,大家便背后叫翁金标为王金标,以示对翁的恶感。林仲华是个狡猾的人,他被任命为团支部委员,出身大概也是中农。

印象最深的是林英奇,因他很有钱,而出身却是响噹噹的贫农阶级。他家之所以被评为贫农是因为无田无地,但他哥哥在印尼发了财,很富有,这就是评阶级的虚假性。林英奇不但侨汇多,他哥哥还从印尼给他寄来了新单车。当年在厦大,他是“有单车阶级”,是颇为了不起的。大学上课经常换课室,每次都要走许多路,有单车便可以方便许多。我班只有两人有单车,一是黄松才,是他爸从金边回来看他时带来的;另一就是“贫农”林英奇,“贫农”是大家给他取的外号,讽刺他是一个很有钱的“贫农”。

大学一年级的功课

大学一年级修两门主课,无机化学和高等数学。外语仍修俄语。

教无机化学的是系主任顾学民,当时是副教授。顾先生是江苏吴江人,1933年毕业于江苏省立苏州女子师范学校,后赴美国密歇根大学化学系深造,获化学硕士学位。她是我国著名的无机化学家。

教俄语的两位老师都来自上海,女的是康雪娜,男的是邹露嘉。他们都有上海人的派头,装扮和服饰都比较洋气,远非福建穷乡僻壤土里土气的学生可比。特别是女老师康雪娜,不但衣着漂亮,连名字也带有洋味。

上课在阶梯课室进行,六个班的学生一起上。由于课室很大,没有扩音设备,坐在后排的便听不清楚老师讲课的内容,因而谁都希望坐在前排。这样便形成一种不良的霸位风气,抢着早去霸位,摆上书包或一本书。有的人除了自己霸,还帮别人霸,一霸就一整行。我最讨厌这种自私自利的行为。

在大学里,讲课的老师只管讲课,每班各有一个助教负责辅导。

“右派”数学老师张鸣镛

教高等数学的是张鸣镛老师,他第一堂课给我的印象十分深刻。

张老师来到阶梯教室的讲台上,没带任何教材或讲义,站在黑板前,用一支粉笔,口若悬河地讲,一面讲一面写,显得那么熟练和学识丰富。后来我们知道,那些发给我们的、用极差的浅褐色油光纸油印的讲义就是张老师自己编写的。这讲义有两章的次序和一般出版的高等数学书颠倒,据说这是张老师的经验,认为他的编排令学生较易接受。

第一堂课下来,张老师已经赢得全一年级二百多位新生的佩服和赞扬。当大家正在高兴地窃窃私语的时候,年段党支部书记突然向大家宣布张鸣镛是“右派份子”,要同学们多注意他的言论和监督他的行动。大家的脸上顿时都浮现出惊奇和惋惜的神情,好似在说:他竟然是“右派”,可惜!

后来听高班同学说,“反右”以前,张老师是我校数学系的中坚,教本系高年级的数理分析。每次学校举行科学讨论会,他总有二三篇论文发表,其中有些还得到过数学泰斗华罗庚的赏识,也得到国际数学界的重视。英国某大学曾来函邀请张老师赴彼邦进行学术交流和讲学;系里和校方也已向上级报请将他从讲师提升为副教授。“反右”一声雷把他给轰下来,不但不予提升,还降职降薪,被送去“劳动教养”。因为新学年缺乏数学教师,学校当局才把他从劳教场要回来,贬到外系教一年级高等数学。

张老师是温州人,出身于浙江大学数学系,在数学上属于国内知名的江浙学派,是苏步青教授的高足。江浙一带山明水秀,人杰地灵,不但多文人,也出数学家。中国近代的数学泰斗华罗庚和苏步青便都是江浙人。

在我的记忆里,张老师高大潇洒,文质彬彬,一派学者风度。当年他已经三十多岁了,还是孑然一身,大概是他那顶“右派帽子”令姑娘们望而生畏。一个被称为“反党反社会主义的右派份子”,不但降职降薪,且被贬到外系教新生,谁还敢嫁给他。在那个时候,被打成“右派”就等于政治上判了死刑,老婆要求离婚(多数被迫),孩子划清界线(也是被迫),多少家庭就这样散了!

课余时间,我往往见张老师穿着灰色长袍,在校园里踽踽独行。没有人搭理他,他也不理任何人。每次我碰上他,总叫他一声“张老师”,他微微点一下头。这个时候,我心里便会涌起一股莫名的悲哀!为什么人与人之间要充满怀疑、斗争和仇恨?为什么说“解放”已经十年,“剥削阶级”早已被消灭,还会存在激烈的阶级斗争?鼓励鸣放时不是说“言者无罪,闻者足戒”么?后来却又冒出个“判断香花毒草的六项标准”,把一大批人划为“右派”。在毛泽东横扫知识份子精英的岁月里,“黄钟毁弃,瓦缶雷鸣”,全国上下,万马齐喑。

系里给张老师安排的助教是个党员,和他同住在一个房间里。我后来相信,这年青党员与其说是助教,倒不如说是为了监督张老师而安排的。

张老师和陈景润

尽管张老师课讲得十分出色,却没有得到学生应有的尊重。“右派”的阴影笼罩着他,谁也不敢对他表示一丝一毫的敬意。许多人背地里叫他“老右”,连他的真姓名也给忘记了。一些贯于邀功取宠的同学往往利用机会对他进行挑剔批判,以显示他们的“无产阶级立场”十分坚定,能够与“右派”划清思想界线。

事实上,张老师是一个懂五国外语(德、英、法、日、葡萄牙)的“数学王子”,还会写旧体诗词;1955年,他在函数论方面的一项研究成果被命名为“张鸣镛常数”,并列入教育部审定的函数论教学大纲。他的论文《凸区域一个遮盖定理》用德文发表后,美国《数学评论》立即摘要转载。他还写出了函数势位论方面的第一本讲义。德国著名GMN丛书第101卷引用中国数学家的6篇论文中,有两篇是张老师的。上世纪五十年代中期厦大数学系的辉煌都与张老师紧密相关。后来因证明1+2哥德巴赫猜想(Goldbach‘s conjecture)而蜚声国际的陈景润,是张老师调教出来的学生,1954年还在当他的助教。但是张老师一当上“右派”,他的名字便全被抹掉,只留下一个“他”,或代之以“教复变函数论的老师”。从这里可以看出共产党在肆意践踏有才能的知识份子上是如何地无所不用其极!

拔白旗插红旗

1958年所谓的“大跃进”,是毛泽东一意孤行掀起来的,有许多人并不赞同。于是他把一切坚持实事求是、反对浮夸的人,以及一切所谓具有“资产阶级学术观点”的人,不论党内党外,通通打翻在地,加以批判、斗争和处分。这个运动就叫做“拔白旗插红旗”。我们到大学的时候,这个运动还在继续。

“拔白旗插红旗”主要是针对学者的。我们的校长王亚南是《资本论》的翻译者之一,当时号称马克思主义理论家,被拔了不少“白旗”。华罗庚也被拔“白旗”,被迫在“人民日报”上作长篇检讨。当时我看到这篇检讨,就猜到华罗庚差点被划为“右派”。但被华罗庚赏识的张鸣镛老师便跑不掉了。他既是大“右派”,“白旗”当然最多。为了向党表示自己坚定的立场,几乎所有的人都向他泼“污水”,如“思想反动”啦,“坚持反动的资产阶级立场”啦,“反党反社会主义”啦,“坚持与人民为敌”啦;还有“死不改悔”、“妄图变天复辟”、“对党对人民刻骨仇恨”、“自绝于人民”,等等等等。有的同学把大字报贴满了他住房门外的墙上和窗上,差点连门口也给封死了。许多人批判他“只管教不管学”,意思是他只管讲课,不管学生有没有学懂。一些底子差、功课赶不上的工农同学更是把学不懂的责任往他身上推,说他没有工农感情,不关心工农同学的学习……

补课及余波

1960 年中我妈妈回国观光,我请了半个月假陪她回汕头。回校后我请张老师给我补课,他叫我到他住的宿舍去。

那是一间极普通的细小房间,由张老师和助教一起住,只摆得下两张单人床和两张小书桌。桌上书籍凌乱,烟灰缸里满是烟蒂。张老师让我在唯一的破籐椅上坐下,他自己坐在床沿上。破籐椅有一只脚歪了,当我陷进这破烂货时,他抱歉地苦笑!

离开厦大后,我再没有与张老师联系,也不知道他的情况。谁知1968 年在雷土时,厦门市公安局却派了两个人来向我了解张老师的情况。我当然给他们一个“不知道”,事实上我也不知道。

这两人十分狡猾,并不告诉我他们是哪里来的,只说是公安人员,先假惺惺地询问我的“改造”情况,然后才转弯抹角地提到张老师,问我有没有与张老师联系,知不知道他的情况。我内心很气愤,但不能表现出来。我心想,张老师的情况,你们不知道,我倒能知道么?那正是“文革”的时候,我猜想张老师的处境一定很糟,直到我写这《往事》时,才从网上查到原来张老师在“文革”时被造反派打成重伤,而他们还要从我这个学生口中问出一丝半点他的“罪状”。幸好我离校后没有与张老师联系,否则真就交待不清了!

当时我就奇怪,张老师很多学生,为什么偏来问我。我和张老师一点关系也没有,难道只因为他为我补了几次课,便怀疑他和我有什么“反革命活动”?已经这么多年了,谁还记得老师曾为我补课?会不会是他那个党员助教为了邀功使的坏,才出动两个公安人员老远跑来问我?

这两个公安人员可能一直以为我不知道他们是哪里来的,但我捕捉到其中一人讲国语时某些字带有闽南腔,便立即猜到他们是厦门公安局的人。他们离开时交待我好好写一个检查,然后交给我的领导。我想他们老远从厦门跑来找我,问不出什么东西,根本也不关我的事,便不写检查,而我的领导也没来找我要,这事便不了了之。

巧的是,1983 年在广州沙河晤李小益时,他学校的一个同事是厦大数学系刚毕业的。我向他打听张鸣镛老师,他说张老师是数学系主任。我听了很高兴,不禁暗暗祝福老师。我没有问起张老师有没有成家。

关于李小益,《中华人民共和国时期韶关历史大事记——〈韶关市志〉》是这样写的:【1976年4月12日“天安门事件”发生后,韶关市街头出现转抄张贴“天安门事件”中出现的有关诗词,被列为“反革命事件”追查。为首者李小益被宣判死缓,缓期两年,郑植河、原满韶被判有期徒刑。打倒“四人帮”后,对李小益等三人进行了彻底平反。】

1983年李小益于广州

1976年这三人都是韶关市一个中学的学生,由于“转抄张贴‘天安门事件’中出现的有关诗词”,便被打成“反革命集团”判刑劳改,为首的李小益还被判死刑,只是“缓期两年执行,以观后效”。三个中学生,实际上还未成年,这样草菅人命,可以想见当年极权统治者的残酷无道。若不是这僭称上帝的撒旦终于被阎王召去,还不知要有多少人命毁在他的手中!

戊辰年(1988)新年,我悄然回到母校。离别了二十多年的厦门大学,变化颇大,范围虽扩大了许多,但过去盘桓过的地方仍依稀认得。不过我已没能够见到张老师,这是我终生的遗憾!中文系的石文英老师告诉我,张老师已于1986年因肺癌病逝。她最后这样评价张老师:“是个人才!”

我像被雷击中一样,禁不住一阵揪心的疼痛!天哪!他才60岁,这么一个“数学王子”,愣是被共产党给糟蹋了!几十年来被糟蹋的知识份子精英,该有多少啊!

忆“数学王子”

在网上看到一篇文章,题目是《忆“数学王子”往昔意气飞扬老妻二十年后复习痛苦与幸福》,作者林小红,刊于2016 年12 月20 日厦门晚报(南强故事),才知道张老师是有结婚的,妻子是他数学系1953 级的学生曾僖。曾僖也是个数学天才,她爱上老师,但还未毕业,老师便出事了。

事情其实很简单。“反右”开始时,先是与张老师一起从浙江大学调到厦大的同事,因某些言论受到暴雨般的批判,张老师说了句公道话:对这样的同事应该和风细雨,矛头立刻就转到他自己身上。

当年开展的所有“运动”都要定一个“整”人的指标,最少是5%,毛泽东对划右派所定的指标,更高达15% 至20%。1957年5月15日,毛泽东在《我对局势的几点看法》的党内指示中写道:“看来党外知识份子中,右派约占15%—20%,可能是保守的。党内知识份子约占5%—10%。民主党派中右派可能高达20% 以上。高等学校中的右派也不会少于10%。”今天回顾历史,当年“反右运动”毛泽东所玩弄的毒辣权谋和阴险狡诈手段,摧残了中国数以百万知识精英,其中有多少人死于非命,实在难以算计。张老师只不过是其中的一个小小牺牲者。“反右运动”所涉及的面之广、人之多、时间之长以及毛共所表现出来的邪恶都是骇人听闻的!

1957年10·1游行的反右和整风标语

党组织不断找曾僖谈话,鼓励她揭发老师,都被她拒绝,所以她也就成了“被反动权威和右派看中的学生”,1958 年毕业被发配到浙江嘉兴一个普通中学当老师,而她本应该当张老师的研究生的。一个天才就这样被扼杀了!

她到了嘉兴这个小县城,就像“苏三起解”,当地人隐约感到她是个“戴罪”的人。她有什么罪?在毛泽东统治的日子里,一个正直的人“被入罪”是太容易了!她唯一能安慰自己的是,她的良心24小时贴护着她,不曾离开。她不能失去自己的良心!

1961年,张老师被摘掉“右派帽子”,他高兴地给曾僖写信:“帽子摘啦,摘啦!”张老师太天真,他没想到“摘帽右派”仍然是一种特殊不雅的称号,仍然一样要受到歧视。但曾僖决定和老师结婚。她说:“我们走在路上,没人敢和我们打招呼。我只想一生一世跟他走下去,就当全世界只有我们两个人。”

结婚后,他们一直分居两地,一个在嘉兴,一个在厦门,直到“文革”时张老师被造反派打成重伤。她和老师约定:“每周一定给我写一封信,再不行,寄一个空信封也好。”老师做到了。今天的人,能理解当年中国人(特别是知识份子)生活的艰难和险恶吗?肯定不能!

1972年,曾僖终于被调回厦门一中当老师。他们终于有了一个女儿。生活仍然是那么艰苦。在分居的十几年里,张老师因为经常错过食堂的开饭时间,只好喝浓茶抽劣烟解决饥饿,由此种下了病根。这和我当年到老师房里补习看到桌上烟灰缸里满是劣质烟蒂一样,长期思考,精神受打击,生活艰苦,长期挨饿,怎能不病?!那年头,什么都要凭证,有钱都买不到东西,何况没钱!

1978年张老师才被晋升为教授,并任数学系副主任。曾僖和张老师这个“数学王子”生活在一起的时候,也曾希望自己的数学天份能得到进一步的发掘,也能在数学领域占领一席之地。只是生活和环境的窘迫使她只能放弃自己的理想,只求自己能成为一个最好的中学数学老师。这很让张老师失望。他说:“你可以考我的研究生,我的很多研究生,不也是从中学老师考出来的吗?”但她已经全力以赴了。她说:“人生的角色我都扮演了,但角色太多,我没一样能扮演到最好。”

正当张老师带领厦大数学系向世界前沿水平冲刺时,被查出了肺癌。1985年初,病情越来越险恶,在X光片上有一半肺已看不到。这时他才不得不放下手里的工作,到上海治疗,但是病情太重,医术已无能为力!

1986年5月12日凌晨,张老师在厦大医院与世长辞,这时他女儿才11岁!几十年来,他做了那么大的努力,可是他无法把自己的能力发挥出来,二三十年的耽误及损失也无法弥补。在得知生命垂危时,他说:“真是出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。只要再给我5年时间,研究工作一定会赶上世界先进水平。”

张老师的老师苏步青教授这年80岁。他发来唁电说:“张鸣镛教授逝世是我国数学界一大损失,我们也失去了一位益友……”朋友们哀悼他:“才华出众,耿直奔放,命运坎坷,令人长叹息。”

张老师走了!我只能说:中国呀!你什么时候才能走出这恶性循环,使每一个人都能安心地活下去!

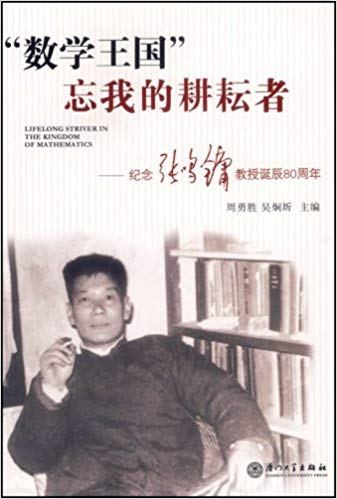

2007年张老师诞辰80周年,厦门大学出版了《“数学王国”忘我的耕耘者》来纪念张老师。我要说一句:太迟了!太迟了!!实在是太迟了!!!

开放2019-06-05