余英时先生九十大寿,我们几位当年在普大东亚系余先生身边工作和生活过的访问学者、普林斯顿中国学社研究员和王丹一起在华盛顿为先生祝寿!

余英时先生是1930年1月22日生于天津,因为母亲生他时难产而不幸遇难,所以他一生不过生日。

当年我们在普林斯顿四年,好象也都不过生日,不知是否受他影响。其实过生日就想家,想父母亲人,心情反而会沉重。我只参加过一次柴玲的生日聚会,记得还有李录和白梦,她想家,一直哭,大家也跟着哭。啥也没吃,最后都喝高了。流亡的日子孤独,没有盼望。流亡是最无人道的精神酷刑,在那种有国不能回,有家不能归的日子里,生日不过也罢。

为余先生过九十大寿,一直是我的心愿,“酒债寻常行处有,人生七十古来稀”,人能活到七十已算是长寿,何况今年先生已经九十高龄了!我认为应该在普林斯顿为他办个生日聚会,让当年在普林斯顿流亡的一帮老友也可以聚一聚。

其实我们这批当年蒙先生恩惠的人也凑不全了,刘宾雁、陈一咨、苏绍智已经过世,剩下的也大多年过花甲,有的甚至已经到了“古来稀”的年龄,也都不年轻了。

最近一次去余先生家,是2018年11月17日,感恩的季节,当时我去新泽西州的若歌教会讲道,专门安排了时间去普林斯顿看望两位老人。

由于两天前下了一场大雪,天气很冷,我们驱车开进普林斯顿郊外的一条森林小路,还是那片藏在大雪中的森林,还是那栋老房子,还是那个小鱼塘和一片翠竹……老房子和二十多年前一样。

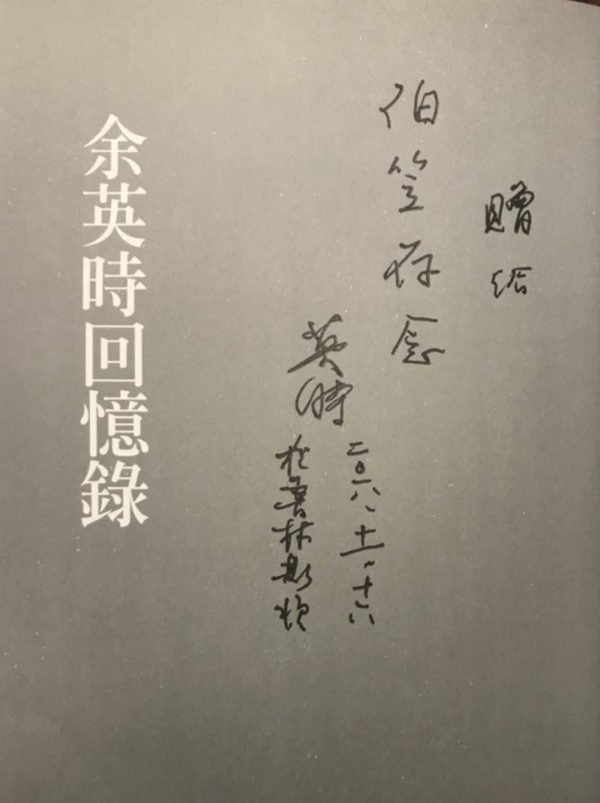

余先生和师母热情接待了我。又两年未见,有许多话聊,聊了整整两个小时,余师母为我准备了许多精美点心,先生送我刚出版的自传,说允晨出版社刚刚寄来了三本精装书,签名后送我一本。我说,我来巧了。先生在自传扉页上签了字,笑道:“上帝总是徧爱你。”

余先生是史学大家,中国文化泰斗,他不仅学贯中西,治学严谨,重要的是他的风骨,近年来厉害国一直游说他去讲学,许诺重金,但先生不为名利所动,他还是他一直的坚持:如果中国政府不为六四向国人道歉,他不会回去。

所以,先生一直是我们的先生。

余先生祖籍安徽潜山,少年求学私塾,后在燕京大学肄业,先进入香港新亚学院学习,后赴美进哈佛大学深造,博士毕业后回港担任了香港新亚书院院长兼香港中文大学副校长,后不爱“做官”,喜欢做学问,随后辞去中文大学副校长职务,返美国教书.先在密西根大学教书,后来在哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学教授历史。先生学术生涯大多在美国三所著名大学度过,著作等身,桃李满天下。

余先生也是中华民国中央研究院院士、美国哲学会院士,他引领了中华民族思想史研究数十年,是继胡适之后华人世界最有影响力的知识分子。

我们逃到美国时是他正在普林斯顿大学教书的时候,于是收留了我们这批流亡者。被人笑称:“普林斯顿丐帮帮主”。

这个绰号我还是第一次公开,多了份亲切感。当年的我们从共产党枪口下逃出,抛家舍业,身无分文,如丧家之犬,除了一直通缉令和满心惊恐,啥也没有。

承蒙余先生爱心收留,使我们可以在普林斯顿缓冲调整,学习研究,医治疾病,落地生根,此大恩大惠,永生难忘!

余英时和余师母犹如再生父母呵护我们,先生不仅四处奔走为我们筹款,为还我们分配研究项目,亲自指导;师母为我们租房子找家俱去移民局??是他们夫妻的大爱使我们这些已经被寒霜打蔫了的人渐渐缓和了过来。

尽管认识余先生二十多年,但更在他的自传里了解到了他宽广的人文情怀,其实,从广义上讲,他也是个流亡者。

共产党刚统治大陆时的余英时还是个年轻人,他当时在燕京大学读书。由于学校放假,但得以回香港看望父亲。就在他从香港坐火车返校回北京时,列车在广州附近一个小站因故停车待命。

在站台等候的余英时忽然不想去北京了,虽然燕京尚未毕业,但北平已经被共军占领,这一去凶多吉少。那个时间他一直有个声音提醒他,不要去北京了,回香港!回香港!

天人交战,他最后顺从了自己内心的声音。

当北去的列车开动时,余英时没有上车。他看着列车喷着白烟离他远去了,那一天如果他上了车,中华民族历史上就不会有今天的余英时了。

那个小站改变了他的命运,几天后香港海关关闭了,余英时成了流亡者??

余先生回到香港后,进入了钱穆先生创办的新亚书院,当时的新亚书院刚刚起步,办学条件极差,但是钱穆却收留了中国大陆沈沦以后流亡海外的年轻人,其中包括余英时先生,对中国文化尽了“存亡继绝”的责任。今天余先生所做的,正如当年钱穆先生所做的一样。

正如新亚校歌所唱的:

手空空,无一物,

路遥遥,无止境,

在乱离中,在流浪里,

饿我体肤,劳我筋骨,

十万里上下四方,俯仰锦鏽,

五千载今来古往,一片光明……

2014年,余英时荣获了台湾唐奖的首位汉学家。

在中国近代化的过程中,以儒家思想为核心的传统文化一度受到激烈的抨击。很多中国知识分子认为,中国要进步,就必须抛弃“落后”的传统思想。

余英时先生反对现在许多把儒家文化和落后联在一起。在他看来,儒家并不是反现代化的。相反,儒家思想是中国追求民主、自由很重要的根源。

在1989年天安门学生运动中,余先生一直支持北京大学生民主运动,关注民主运动的发展,当中共当局宣布北京戒严后,余英时等学者在《纽约时报》刊登全版广告,呼吁中共不要武力镇压。

当天安门民主运动被血腥镇压后镇压后,余英时先生在普林斯顿大学主导成立“普林斯顿中国学社”,庇护了一批流亡海外的中国知识分子与学运领袖。其中包括方励之、刘宾雁、陈一咨、苏晓康、陈奎德、苏绍智、阮铭、远志明、孔捷生、张郞郎、柴玲、白梦、张伯笠、苏玮、郑义、北明等。

我是六四镇压后两年才逃到美国,1991年6月下旬的一天,苏晓康开车接我去见余先生,晓康一路叮咛,见到余先生尽量少说话,多听余先生说,这次见面对我很重要,我点头称善。

在普大东亚系余先生的办公室,我第一次见到传说中的余英时先生,余先生和我谈了近两个小时,那时候我们三人都吸烟,他用烟斗,我和晓康吸纸烟,先生特别感兴趣问我这两年是怎样在中国大陆逃亡未被警方抓到的,我就从大雪天逃到苏联,又被KGB送回中国说起,说到在东北大草甸子捕鱼狩猎,春种秋收??我越讲越兴奋,晓康却不停地给我使眼色,我讲到兴奋处,竟然盘腿在沙发上,就象在东北老乡家的炕头上,晓康的脸都白了。而余先生却听得津津有味,不停地大笑。

回家的路上,晓康严肃的教育我:

“你以为你在和谁说话?那是余英时,世界上最著名的历史学家!……

你要知道这次谈话关系你是否能进普林斯顿!……

这叫Interview,你懂吗?……”

我还不服气:“余先生听的很感兴趣呀?再者说是他问我的??”

晓康说:现在普大东亚系来自中国的访问学者已经很多了,你能不能进去,全在乎余先生!

我反安慰晓康:“我在中国逃了两年,啥日子都过了,如果不能进普林斯顿,我就到纽约打工去。别为我担心。”

我和晓康也算是生死弟兄了。苏晓康,河殇的总撰稿人,著名报告文学作家。1989年5月的北京,我和郑义某天半夜去苏晓康家,拉他公开支持学生运动,劝他说伸头是一刀,缩头也是一刀,不如鱼死网破,也不枉男儿一场!后来一起被通缉逃亡,他先逃到巴黎,又来了普林斯顿,担任了普大东亚系中国学社执行主席。我初到美国,就住在他租的房子,当时也没钱,我还算勤快,帮助剪剪草,打扫下卫生啥的。当时房子里还有张郎郎,孔捷生,白梦,人称普林斯顿作家村,他是我在普林斯顿最值得信赖的朋友了。

那年8月中旬,我去日内瓦参加联合国大会,在会场上,一个美国记者送给我一份“国际先驱论坛报”,上面有对我的一篇专访,同时还有一篇余英时先生的专访。他向记者透露了我被普林斯顿大学东亚系录取的消息,就这样,我成了普林斯顿大学东亚系访问学者,也加入了普林斯顿这个流亡群体。

两年前我在余先生家谈到了这件事,曾向他求证,我问先生当年普林斯顿大学为什么录用了我。

余先生认真的说:“因为你够条件。”

我也不知道访问学者的条件是什么。反正我在普林斯顿四年,头两年尽生病了,后两年才能工作。

在东亚系上班时,我有时也到他办公室吸烟,或者忘记带烟了在向他要烟叶卷着吸。有时见有什么好书也顺手拿一本回去看。我觉得他书架上的书比东亚系图书馆的书好找。

记得有一天看到他刚出版的史书:“论戴震与章学诚”,我只知道戴震与章学诚是清代学术史与思想史上两大高峰,但不知其所以然,便讨要一本,并向先生索要签名。

记得余先生一边签名,一边说:“这本书你看不太懂,因为你不知道哪些是我的观点哪些是别人的观点。”

我不服气:那谁可以看懂?先生想了想说,能看懂的有十几个人吧。我当时汗颜,也许这就是做学问,到了一个高峰,只是接近那个高峰的人才能了解。

去年圣诞节,我打电话给先生,除祝圣诞快乐外,我提到了给先生过九十大寿的想法。余师母谢了我的好意,他们还是坚持不过生日。

今年春节我又给余英时先生打了电话,余师母接的电话,我提出我们不去普林斯顿了,我们这几位在华盛顿的普林斯顿中国学社成员想在华府为他祝寿。

余师母说:“你和你老师说吧”。

余先生接过电话说:“你都好吧?家人都好吧?”

我说都好,谢谢先生!

我先祝余先生余师母春节快乐!

然后又祝余先生生日快乐!这是我认识他二十八年第一次对他说“生日快乐!”

余英时先生特别高兴,说:“谢谢你总记得我,谢谢你总为我祷告。”

我说:您是我们的恩人又是我们的恩师,怎可忘记?本来想去普林斯顿为您过九十大寿,前些天我曾电话问过余师母,她告诉我不要过去,说您从不过生日。我们就不过去打扰了,我和奎德、晓康、郑义还有王丹准备在华盛顿聚一聚,庆祝你九十大寿。你看如何?

余先生说好,“谢谢你们为我过生日,我很感动。”

我在电话中祝他生日快乐!平安喜乐,健康长寿!

余先生很高兴,说你们也是!

最后还是谢谢我常常在祷告中纪念他。

感谢上帝让我们能在人生最艰难的时候遇见余英时先生,他收纳了我,帮我走出孤独和病痛,在流亡美国四年的时间里,他不仅是师长教导我,也象父亲爱护我。一直到我身体康复进入神学院。

那四年如果没有他的帮助关爱,我可能走不过来,更没有今天。

忠心感谢余先生余师母,感谢主让我生命中有你们!我会一直为你们祷告。

终于,我们在华盛顿的几位受余英时先生恩惠的人有了为余先生庆生的餐会。我们先和余先生余师母通了电话。他们老夫妻问我们好,我们一起大声对电话说“生日快乐”!

用餐前我带领大家为余英时先生祷告:

感谢上帝将余先生赐给中国,感谢神使先生收留我们,教导我们,让我们可以效法他的正直、宽厚以及治学理念。愿上帝赐先生平安健康幸福,在地上更多的日子,写出更多著作,留给世人真实的历史卓越的思想??

我们一起说:阿们!

普林斯顿中国学社执行主席陈奎德教授亲手拟写了送给余先生的贺诗,凝聚了大家对余先生学问及其对中国流亡知识分子帮助的敬意与谢忱:

贺余英时先生九十华诞

书斋昭天下

墨海漫残阳

士子避秦处

学林祭酒堂

庚子年正月

1)余先生贯通中西古今的学术成就。

2)毛谓:残阳如血,被称为太阳的毛后半生的夫子自道。余先生渊深的墨海淹漫了那一血腥的残阳。

3)避秦我辈,沐恩者也。

4)余先生作为学界祭酒,提供了一众学子之庇护所,功德何量?

我们都在上面签了名:

苏晓康,陈奎德,郑义,北明,张伯笠,王丹!

我们为这位史学大师过了最简单的生日。

这也许是余英时先生九十年来第一次过生日。

祝先生健康长寿!

——《纵览中国》首发——转载请注明出处

本站刊登日期:Saturday,February 1,2020