“不合时宜的”高尔基(二)

高尔基当时 “不合时宜的思想” 之一是他不同意那种认为革命会激发群众的 “阶级意识” 的看法。他针对“无产阶级是最革命的阶级” 和 “农民的作用” 的观点说:“我不认为人们能严肃地把整个无产阶级作为一个有文化的心智的力量来谈论。也许在同资产阶级的论战中,为了压倒对方和鼓舞自己的士气这样做是有必要的。但在这里,在严肃地聚集在一起深入地思考俄国命运的人们之中这样做是完全不必要的。无产阶级就其大部分来说仅仅是一个物质力量,一点也不多,农民也是如此。” 他说如果一个工人以属于某种特殊的社会等级的口气炫耀说 “我是无产阶级”,那么他的腔调正像一个贵族声称 “我是贵族” 一样让人生厌。1918年6月,他断言说: “没有任何证据表明群众中已经产生了一种与过时的对自己、对他人和社会的态度作斗争的新的意识。”

高尔基在1917年11月25日的专栏文章中指出: “现在,相当一部分工人群众被他们的意志的毫无理智的统治者所鼓动,表现出特权阶层的精神和做法,并运用暴力和恐怖。而工人群众的优秀领袖、他们的有觉悟的同志很长时间极其英勇地进行斗争,反对的正是这种暴力和恐怖。如今,在这样的情况下,我自然不能再同工人阶级的这一部分为伍了。”

高尔基对布尔什维克滥施专政手段,压制言论自由的行为予以愤怒的谴责: “难道民主派觉得自己的作用是不对的,所以惧怕敌人的批评?难道立宪民主党人在思想上就如此强大,只有用对身体施加暴力的做法才能战胜他们?

“剝夺出版自由一一这就是对身体施加暴力,而这是与民主派不相称的。

“用恐怖和蹂躏暴行吓唬那些不想参加托洛茨基在俄国的废墟上组织舞会的人,是可耻的事,也是犯罪的事。

“所有这一切都是不需要的,这只能加强对工人阶级的仇恨。工人阶级将因自己领袖的错误和罪行付出成千上万条生命和河流般的鲜血。”

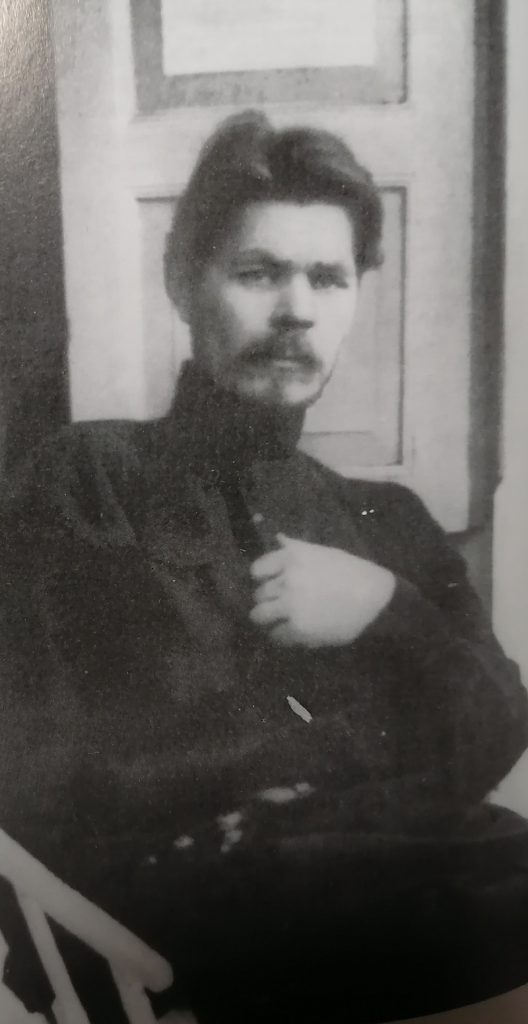

高尔基在反对革命的同时,认为唯一能拯救俄国的是联合知识分子的力量,在全国建立起传播教育和知识的网络,用文化来取代阶级意识。他说: “首先要建立起由这样一些知识分子组成的联盟,他们认识到单靠政治教育和政治宣传不可能培养出 ‘新人’,煽动敌意和仇恨将把人们引向纯粹的残酷和野蛮; 而立即的和大量的文化工作对国家的复兴是必需的。” 他在这些文章中一再提出知识分是俄国的大脑和心脏,是唯一的理性的力量。十月革命后知识分子的处境使他忧心如焚,他一再用 “大脑在流血”、“俄国在出血” 来形容由于政治原因和生活困难使俄国知识分子遭受的损失。

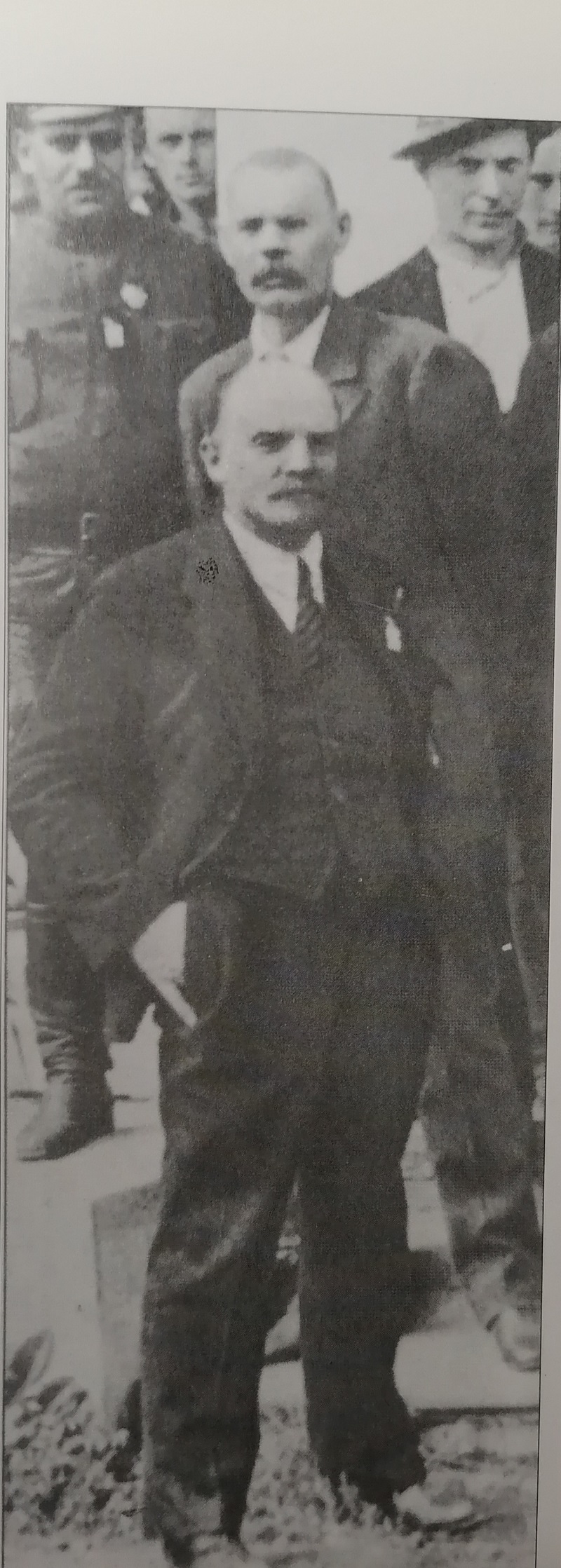

列宁对高尔基 “不合时宜的思想” 起初给予了最大的宽容。这部分是出于对这位具有世界声望的 “无产阶级作家” 的尊重,部分出于对高尔基与布尔什维克党的深厚的历史渊源的珍惜。然而,到1918年春天,在布尔什维克把巩固政权作为压倒一切任务的局面下,高尔基对革命日益激烈的攻击逐渐使苏维埃政权无法容忍了。《真理报》和其它布尔什维克报纸开始反击,它们说高尔基 “正在离开人民”,“卸下他的面具”,“憎恨人民”。1918年6月,《真理报》发表 “群众来信”,对《新生活报》的经济来源提出质疑。高尔基立即在7月2日发文澄清了这一问题并指出: “我要告诉你们,从1901年到1917年间,有数十万卢布的钱经我之手用于俄国社会民主工党的事业,在这些钱中有我的工资数万卢布,而其余的都是取自 ‘资产阶级’ 的口袋。《火星报》(党的机关报)是靠萨瓦.莫罗佐夫(纺织厂老板)的钱出版的。莫罗佐夫当然不是放债,而是把钱捐了出去。我能叫出十几个可敬的人一一‘资产者’一一的名字,他们从物质上帮助过社会民主工党的成长。这些弗.伊.列宁和党的其他老工作人员都非常清楚。”

“在《新生活报》的财务中,没有 ‘捐款’ ,只有我的借债。你们污蔑性地反对《新生活报》的肮脏的做法不能使它,而只能使你们蒙受耻辱。”

“在《新生活报》的财务中,没有 ‘捐款’ ,只有我的借债。你们污蔑性地反对《新生活报》的肮脏的做法不能使它,而只能使你们蒙受耻辱。”

这次笔战两周之后的1918年7月16日,彼得格勒出版事务人民委员部的代表来到《新生活报》编辑部,出示了查封该报的命令。高尔基签署了编辑部的抗议书,同时立即写信给列宁:

“亲爱的弗拉基米尔.伊里奇!《新生活报》的问题变得非常尖锐,工人和职员们要求有一个明确的答案:《新生活报》还办不办?……

“我恳求您,请回答,尽可能地快些,您让不让办报?一天我们要付一万卢布。

“这封短信将由我儿子交给您。

“我迫切地求您说一句一一办还是不办?”

当时参加处理《新生活报》问题的苏维埃工作人员马尔金回忆说: “为了最后解决这一问题,我们找到了弗拉基米尔.伊里奇。我们面前站着的是工人国家的思想上无情的领袖。他没有丝毫犹豫,抛弃了一切个人的同情和好感。

“当然,应当关掉《新生活报》。在现在必须动员全国保卫革命的条件下,一切知识分子的悲观主义都是有害的。阿.高尔基是我们的人……他与工人阶级及工人运动联系太紧密了,他自己就是来自下层的。他会无条件地回到我们这边的……”

1918年6月中旬,布尔什维克的报刊对高尔基的批评变得格外尖锐,它们甚至指责高尔基及其办报同仁和资产阶级、银行家们互相勾结,指责《新生活报》靠他们的金钱生存并表达反革命的思想。1918年6月13日,布尔什维克党党中央机关报《彼得格勒真理报》发表题为《一家卑鄙的报纸》的编辑部文章,莫须有地指责前一天的《新生活报》上拉.格里高里也夫提及西伯利亚高尔察克(反苏维埃政权)运动的文章是 “在为反革命服务”,而《新生活报》 “实际上不仅是右翼社会革命党人的黑帮党的,而且直接是普梯洛夫之流银行家、匪帮的专用机关报。” 《彼得格勒真理报》当天还刊登了署名库兹明的文章,把《新生活报》维护立宪会议的主张说成是对打算召开立宪会议的高尔察克的支持。实际上,拉.格里高里也夫的那篇文章坚决反对那些 “战争阴谋家”。 尽管如此,《新生活报》还是在发表了这篇文章后被查封了。

四天后,《新生活报》在恢复出版后的第一期就坚决谴责它的批评者和迫害者们:“从一个害怕光明和公开性的、胆小的、反民主的、践踏起码的公民权利的、迫害工人的、向农民派遣征讨队的政权那里不可能等到别的什么东西。” 《真理报》紧随《彼得格勒真理报》之后也向《新生活报》提出指责。例如,一个叫阿.阿历克赛也夫的人在1918年6月26日《真理报》上发表《让他们把牌摊开》一文,以威胁的口吻说:“我们彼得格勒的同志们……坚决,然而无结果地要求《新生活报》的领导人回答这一问题:‘银行家格卢贝通过西伯利亚银行向你们报社捐了50万卢布,这是真的吗?这是真的吗?’ ” 6月28日,《真理报》又发表了一篇匿名文章《靠银行家豢养》,文章用污辱人的口气说:“高尔基的那家报纸” 的 “谦恭的小姐们” 非常 “喜欢肥胖的银行家们那要付出代价的亲热”。

针对这些诬陷,高尔基在7月2日《新生活报》发表的文章一开始就明白无误地说:

《新生活报》是我筹办的,用的是从艾.卡.格卢贝那里用借债的形式拿来的钱,总数为27.5万卢布,其中已还给贷款人5万卢布,余款我早就能还清了,如果我知道格卢贝现在住在哪里的话。

除了这笔钱外,我把从田地出版社领取的出版我的书的稿费的一部分也用到了报纸上。所有这些钱都是由我交给《新生活报》的实际出版人亚.尼.吉洪诺夫。

我不认为我借来办报的那些钱有丝毫玷污报纸的作用,我还认为,指责这份报纸有叛卖性,那只是论战中的卑鄙手段。

高尔基在《新生活报》上的专栏文章一直被布尔什维克视为眼中钉、肉中刺。报纸所在地首都彼得格勒苏维埃主席格.季诺维也夫,曾多次在报刊上撰文反对《新生活报》及高尔基在《不合时宜的思想》中表述的立场观点。在首都1918年3月迁往莫斯科后,季诺维也夫在彼得格勒拥有至高无上的权力,他同高尔基的关系变得格外紧张了。《新生活报》在很大程度上是因为他的坚持才被查封的。高尔基在1918年4月9日《新生活报》上发表的文章中写道:

格.季诺维也夫向我提出 “挑战”,要进行公开的口头决斗。我不能满足季诺维也夫先生的愿望,因为我不是演说家,不喜欢公开的演讲,也没有灵活到同职业蛊惑家比赛雄辩的程度。

格.季诺维也夫断言,我在谴责人民做出的残忍、粗野的事情的同时,也在 “为资产阶级搔脚后跟”。

这种乖张的做法太粗俗,太不聪明了,但是本来就不应期待季诺维也夫先生们会有什么别的表现。但是他在工人们的面前只字未提那些我在谴责他们的某些行为时经常说的话:

与季诺维也夫相类似的蛊惑家们在腐蚀工人们;

布尔什维主义肆无忌惮的蛊惑宣传在鼓动群众的愚昧本能时,把工人知识分子摆在了亲人中的异己人士的悲剧性位置上;

苏维埃的政策就对待工人阶级的态度而言是叛徒的政策。

话都说到这种份上,还有什么旧情可言?俄国侨民作家霍达谢维奇在关于高尔基的回忆录中写道:“高尔基和季诺维也夫是什么时候、因为什么结仇的,我不知道。也许他们有可以追溯到革命前的老账;也许这是从1917一1918年间开始的,当时以高尔基为首的《新生活报》对列宁的党采取部分的反对派立场。不管怎么说,1920年秋天之前,情况还没闹到公开交战的地步,但季诺维也夫一直在尽可能地对高尔基使坏。高尔基为之奔走的被逮捕者往往会遭到比他不为之奔走更坏的下场。高尔基辛辛苦苦为科学家、作家和艺术家争取来的食品、燃料和衣物按照季诺维也夫的命令被截留并不知分配到哪些机关去了。高尔基常常给列宁打电话、写信并亲自去莫斯科,寻求列宁的帮助。列宁也尽量帮助他,但他从未认真地限制季诺维也夫。因为列宁虽然重视高尔基这位有影响力的作家,但也重视季诺维也夫这位久经考验的布尔什维克,列宁更需要季诺维也夫……季诺维也夫也从未善罢干休过。也许,高尔基带给他的那些轻微的失败使他更加起劲……当时高尔基还获悉,季诺维也夫威胁要逮捕 ‘某些与高尔基亲近的人’。”

后来,季诺维也夫组织搜查了高尔基在彼得格勒的住所,这使高尔基大为震惊。这次搜查的起因当然不是高尔基,而是他的秘书马.扎克列夫斯卡娅。季诺维也夫公开认定她是英国间谍。高尔基十分愤怒,立即启程去了莫斯科,要求制止季诺维也夫对他的迫害。列宁、托洛茨基、捷尔任斯基在高尔基夫人的莫斯科住宅里,“听取了高尔基的报告后决定要听听季诺维也夫的说法。季诺维也夫被召到莫斯科。在第一次开会时,他的心脏病发作,按照高尔基的看法,这是假装的,尽管他确实患有心脏病。事情的结局是,季诺维也夫被训了一顿后就平安无事地回家去了。毫无疑问,这以后季诺维也夫将会报复高尔基了。”

季诺维也夫后来位居联共(布)中央政治局委员、共产国际执委会主席。但是在1935年,他被斯大林定为 “托洛茨基一季诺维也夫反党联盟” 的头目而被逮捕。尽管他为了保全自己和亲友的性命被迫在法庭上认罪,但斯大林还是让他见了阎王。他在法庭上不仅没有为自己,反而为斯大林作了一番辩护。最后,他这样结束了自己的陈述:“我先是歪曲布尔什维克主义,后来变成反对布尔什维克主义,接着又通过托洛茨基主义走向了法西斯主义。托洛茨基主义是法西斯主义的变种,而我的季诺维也夫主义,则是托洛茨基主义的变种……”

重病在身的季诺维也夫是被抬到刑场上的。就在临被处决前,季诺维也夫还苦苦发出哀求:“看在上帝的面上,同志们,看在上帝的面上,请给斯大林打个电话吧!” 此时,他还没有忘记斯大林对他不处死的诺言……(斯大林得知此事后哈哈大笑)但是,他显然忘记了布尔什维克革命的残酷性,忘记了当年他是怎么对待 “无产阶级作家” 高尔基的。

高尔基对俄国人性格中的暴戾深怀忧虑,他在十月革命后多次在《新生活报》上揭露谴责一些人野蛮的暴行,提醒新生的苏维埃政权采取果断措施制止这些 “私刑”。1918年1月3日,他在《新生活报》上报道了一群人在殴打淹死三个小偷的行为后,严正指出:

高尔基对俄国人性格中的暴戾深怀忧虑,他在十月革命后多次在《新生活报》上揭露谴责一些人野蛮的暴行,提醒新生的苏维埃政权采取果断措施制止这些 “私刑”。1918年1月3日,他在《新生活报》上报道了一群人在殴打淹死三个小偷的行为后,严正指出:

人民委员们以无产阶级的名义消灭了旧的法庭,也用这一行动在 “市井居民” 的意识中强化了他们 “私刑” 的权利一一一种野蛮的权利。……任何地方也不像我们俄罗斯这样,如此经常地、如此热心、如此兴致盎然地打人。……俄罗斯人太习惯于挨打了,因为他们 “从小就经常挨打”一一父母打,主人打,警察也打。

现在可好,这些在残酷折磨中泡大的人们,似乎被赋予了一种自由地互相折磨的权利。他们带着一种明显的快意和不可思议的残酷在运用自己的 “权利”。大街上的 “私刑” 已成了每天都发生的 “日常现象”,而且应该记住,每一次私刑都在越来越扩大和加深人群中那种愚纯的、病态的残忍。

工人科斯金想要保护挨打的人,结果他也被打死了。毫无疑问,任何敢于抗议街头 “私刑” 的人必然遭到毒打。

难道还需要指出,“私刑” 并未把任何人吓住,大街上的抢劫和偷窃正在变得越来越无耻吗?

我不知道,该采取什么措施来同街头血腥暴行这一丑恶現象作斗争,但是人民委员们应该毫不迟疑地采取某种果断措施。要知道他们不可能没有意识到,对兽性大发的街头人群所放的血的责任,将落在他们身上,落在他们为之谋利益的那个阶级的身上。街头流淌的血正在弄脏无产阶级的旗帜,玷污无产阶级的荣誉,消灭无产阶级的社会理想主义。

高尔基作为一个人道主义者,对十月革命后出现的社会秩序混乱感到不满,更无法容忍一些民众以私刑方式对付刑事犯罪分子。他在这里出于好心向苏维埃政府建议,不要让一些兽性大发的群氓败坏了无产阶级政权的声名。而当时的实际情况是,十月革命后,原有的临时政府法庭只存在了很短的时间就被取消了。苏维埃最初同反革命及刑事犯罪作斗争的机构是全俄中央执行委员会和人民委员会所设的革命军事委员会。在苏维埃的法庭成立前,侦查和审判职能由苏维埃行使。后来,在彼得格勒革命军事委员会属下设立了第一个苏维埃侦查委员会。1917年12月5日,彼得格勒革命军事委员会被撤销,其职能转归新成立的 “全俄肃清反革命怠工及取缔投机非常委员会”(简称 “契卡”)。该委员会主席是费.捷尔任斯基。

“契卡” 的成立标志着红色恐怖的开始。

(未完待续)

荀路 2018年10月初稿,

2020年3月29日修订稿