(一)再等两个月

【1975-9-29~1977-5-14】

1975-9-19,我因工负伤、病退回到上海。原以为1968-11-19离开上海到江西插队的蹉跎岁月就此最终画上句号,其实不然,“老革命遇到新问题”——当初被热热闹闹、倾城而出、欢送下乡“干革命”、已经“苦战八个年头”、堪称“老革命”的病退回城知青,很快遇到了“新问题”,“重新分配工作”是个难以逾越的关卡。

我是在劳动中从拖拉机上摔下来造成右锁骨骨折的,无论怎么说都是工伤,理应享受相应的待遇,可以进入集体所有制的街道工厂(俗称“大集体”)。但是莫名其妙的事情发生了。负责知青工作安排的街革会(当时街道的一级行政机构“街道革命委员会”)向区革会(上一级的行政机构“区革命委员会”)上报的申请报告被打发回来了,理由是我“不属于伤残”。

我据理力争,正因为属于伤残才退回上海的啊!街革会无法解释,又把球踢回区里,请求复审。区里拖拖拉拉地“研究研究”之后,给出冠冕堂皇的理由是,“上海不能把工伤全部包下来”,甚至说“插队无所谓工伤劳保规定,工伤就按照病退对待。”

这就是1977-5-14的“封口之作”。

【1977-5-15~7-18】

我总算领教了“工农差别”、“城乡差别”的真正含义,想不到啊想不到,当初被轰轰烈烈送下乡、又辛辛苦苦受了伤,而后果与待遇竟然就是如此这般?!街道、里弄熟悉“有关部门、有关政策”的好心人终于不得不“实话实说”了——我家没有一个人在外地、在务农,所以不能享受分配到“大集体”的待遇!因此,唯一出路是进“小集体”——里弄生产组。两者的收入待遇分别是月薪二三十元和一二十元。在那个时候这样的差距是很大的。

这就是从1975-9到1977-5历时20个月“纠缠不休、折腾不已”的结果。那个年代的一次分配定终身,事关重大,所以断然不可就此“认命”进“小集体”!我父亲坚持己见,坚定不移,让我对所有关心我的人“一言以蔽之”:“再等两个月吧!”对此,有的人报以苦笑:“上山下乡真是作孽啊”;有的人回以轻蔑:“还能等出什么名堂?”

我则“一如既往”,继续“召之即来、有求必应”地帮街道、里弄做一些刷写各类宣传标语、代写各种小结和发言稿之类的打杂,除了换来感谢与表扬,没有一分一厘的报酬。回沪一年多,在如此“义务劳动”打发时间的同时,父亲已经让我通读了列宁选集四卷,然后又开始通读38卷本的列宁全集。在“政治挂帅”的年代里,这样的阅读却常常产生一些“另类”的“非主流”的想法。除了有时候与父亲谈谈之外,就只有埋在自己心底,偶尔也会写几句笔记。

1977-7-18.我在家整理书籍,打开了自己曾经带到江西插队、始终压在箱底、一直秘不示人、而后又带回上海的一叠教科书。那是初中一、二年级的代数、几何、物理、语文、政治等教材。久违十余年了!在当天的日记中留下了这样的记载:“心血来潮,翻阅代数几何,竟解出若干十年前求学时不得其解的难题。”

今天回首当年,突然发现,真是被父亲言中了——我无意之中的心血来潮之举,正好是在5-14得到“只能进生产组”的“最后判决”之后父亲决定“再等两个月”的日子!

【1977-7-19~8-21】

不过,从日记中看到,这一时的心血来潮,很快趋于平静,到1977-8-1,才在继续通读列宁全集的同时,开始“阅代数”了。不过,也只有两天。随后,开始出现质的变化——

1977-8-4日记:“今起自学《数理化自学丛书·代数·第二册》”。根据记载,通读全集与自学代数是“齐头并进”,可谓“红专结合”。基本上是上午自学代数,下午或晚上通读全集。更值得注意的是,自学《数理化自学丛书》!当时我家中并没有这套丛书,一本都没有。虽然日记中没有相关的记载,但可以肯定,这是父母亲从他们工作所在的上海图书馆借来的。

1977-8-21日记:“早上广播十一届一中全会新闻公报。……下午被通知去卢湾体育场参加庆祝大会和游行。至6时许才回到家。”正是这平平淡淡、毫不显眼、不值一提的几十个字,隐含着我生命历程中又一个重要转折点!

这一天是星期天。下午,按惯例在休息天来我家的舅舅,向我的父母等转达了一个重要的消息:“今年要恢复高考了,理工科是肯定无疑的,文科还不清楚。”

舅舅的工作单位是上海纺织工学院(文革前称华东纺织工学院,拨乱反正后恢复原名,后来改名中国纺织大学,现名东华大学),他带来的消息十有八九是准确的。当时,在“两个凡是”的指引下,人们还牢记着文革中1968-7的“最新最高指示”:“大学还是要办的,我这里主要说的是理工科大学还要办,但学制要缩短,教育要革命。”亦即著名的“7.21指示”。所以,是不是全面恢复招生还没有定论,也是可信的。

记得那年那天的晚上,全家又一次讨论我的“出路问题”。父亲认为,恢复高考的消息不会是空穴来风,因为邓公复出的大环境与1974~1975时期不可同日而语。所以,应该把握这个机遇。如果能够有机会考大学,一定不要放弃。不仅是不需要被动地等待“推荐”,而且有希望一举解决病退回沪以来拖而不决的工作安排问题。眼下不管恢复高考的正式文件怎么规定、何时下达,做好迎考准备是不会错的。至于是从理工科方面还是从文科方面进行准备?还是从数理化自学丛书起步,因为,我是名义上的知识青年,实际上仅有初中二年级的水平,数理化方面的基本知识还差得远,自学丛书的这些内容是文科理工科都必备的。总之,不管什么时候恢复高考,学习文化知识永远不会错。

祖父、母亲都表示赞同。我也觉得自己犹豫迷茫了许久许久,此刻真是茅塞顿开,豁然开朗。

1977-8-21就此成为我难以忘怀的一个重要日子。日记显示,从1977-8-22开始,我全力以赴投入了自学文化知识,通读列宁全集则定格在8-20阅读的第9卷第77页上。

(二)并不是复习

【1977-8-22~9-8】

1977-8-22开始的“迎考”,目的是明确的,但进程是模糊的。究竟什么时候考、考什么范围,这些“基本参数”绝对没有现在的高考那么明确、清晰。毕竟,历经十年浩劫的中国,满目疮痍,百废待兴!

所以,等待不如行动,实实在在地准备!“人贵有自知之明”。单凭我初中二年级的实际水平,想要“一步登天”参加高考、进入高校,谈何容易。所以,对我来说,与其说是“复习迎考”,还不如说是“突击学习”。用当时的豪言壮语是“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,“攻城不怕坚 攻书不畏难 科学有险阻 苦战能过关”(叶剑英诗),“合金钢不坚 中子弹何难 群英攻科技 敢破世上关”(张爱萍诗)。用现在的流行语,是“恶补”。

在当时的条件下,绝对没有“高复班”,即使是要学习文化知识,除了文革后期的一些“革命化”的教材,系统的教科书很少,辅导材料更少,练习题库就更没有了。我慢慢地摸索出一个办法来:认准《数理化自学丛书》,因为它系统而严密;认真阅读其中的叙述部分,再动手做例题,但不得看其解题过程,而是到做完以后再去看,并与自己的做法进行仔细的对比,总结正确的成功之道,找出错误的原因所在。这样的一个过程,就等于是请到了一位无声无形的老师,既传授了知识,又批改了我的作业。

在“义务劳动”中,我结识了本街道的病退知青小孙,时常往来聊谈交流。1977-8-29,他得知有可能恢复高考的消息,就提出与我一起准备迎考,我欣然答应。他是68届的初中生,底子比我更薄,而且已进生产组,需要一周上班六天,但拼劲十足。他每天中午有一个半小时的吃饭与休息时间,让我去他家一起“温课迎考”。虽然他有求于我的地方很多,而我往往是刚刚自己学会了一点,但是在这种共同切磋之中,自己的收益非浅,不少自以为已经学会的内容在“互帮互学”之中得到澄清、巩固。有这样的收获,我也就乐此不疲。

1977-8-31日记:初一、二代数复习基本完成,转入自学初三代数和复习初二几何。

9-1日记:今起复习平面几何。午续学函数。晚学计算尺。

9-2日记:复习平面几何。午续学计算尺。

9-3日记:复习平面几何。午续学计算尺。晚再学对数。

9-4日记:学习对数(换底公式)。晚复习平面几何。

…………

依现在的目光来看,这样的“迎考”是不可思议的--如此拖沓迟缓,“按部就班”,“磨磨蹭蹭”,还“奢谈”什么高考,简直是“天方夜谭”了。但是,不这么做又有什么捷径呢?

【1977-9-9~9-23】

1977-9-9日记:将平面几何第一册基本复习完。

9-10日记:始学平面几何第二册。

9-12日记:开始复习英语。

9-15日记:下午遇团委小张,交换残缺近闻,似无望。

9-18日记:父友来说12月考试。

9-19日记:将平面几何第二册基本学完。

9-21日记:情绪十分坏,心里十分乱。大概是因为到了回沪两周年的“纪念日”。太叫人心烦意乱了。下午到接待站一游。愁眉苦脸的几十个人和泰然自若的接待员,更使人心神无定。

9-22日记:把《代数》(四)学完。至此,代数、几何已全部自学完毕。

9-23日记:始学《三角》。又传“可靠消息”:十月份高考,年龄25岁以下。颇感气馁。

…………

从这些当年的日记中留下的一些细节,可以看到那段日子里也是“风云变幻”“跌宕起伏”。

其一,平面几何第二册相当于初三一年的内容,居然在十天里自学完毕,现在想想也是不容易啊。

其二,复习英语。若无日记留存至今,已经没有什么记忆与印象了。现在回想起来,应该是曾经传说要考外语。在当时的大环境下,考试的语种肯定是英语,而我在初中的两年里读的却是俄语!幸亏早在小学四年级以后父亲让我跟着收音机里的“英语广播讲座”学过两三年,赶鸭子上架似的,从初级班到中级班跟了一遍。尽管十几年过去了,我找出那些“广播讲座”的教材,ABCD、音标等基本的内容居然还记得!于是,又开始了与数学的自学交错进行的英语复习……。不过,我的日记中关于英语的记载“稍纵即逝”。9-12“开始复习英语”,到9-18以后就消失得无影无踪了。估计这与那天父亲的朋友来访有关。虽然我只记下了他说12月考试,但完全有可能也带来了有关考试科目的传闻。

其三,尽管在8-21明确了“迎考”的目标,而且已经有一个月了,我还是对“残缺的知青进街道工厂”保留着一丝希望。9-15与街道团委小张交流近闻,9-21到“区革会”接待站,都说明了我是另类的“一颗红心、两种准备”--既准备迎考、争取“鲤鱼跃龙门”,又打算铩羽而归、继续据理力争、回避进入里弄生产组的“厄运”。

其四,各种传闻、“可靠消息”不时流传于市,在日记中留有记载的只是一部分。因为是致力于“迎考”,也就不可能百分之百地实录当时的点点滴滴。只有关系特别重大的才留下痕迹。例如,9-23传闻报考年龄为25周岁以下。一旦传闻变成现实,这对我将是“致命一击”,我会因为刚刚度过25周岁生日,被“冷酷无情”的政策条文“拒之门外”!

值得庆幸的是,在这样颠簸不已的情况下,航船的大方向还是把握住了。

【1977-9-24~10-3】

1977-9-24日记:续学《三角》。

9-27日记:续学《三角》,因恒等式而进展甚小。

9-29日记:续学《三角》,因心境不好,茫无头绪。

9-30日记:今天学习《三角》,进展甚小!甚小!

10-2日记:续学《三角》。自九月二十七日以来,为三角恒等式、加法定理所缠住,加上传闻残缺已中止而心绪不好,故劲头锐减,进度缓慢。

10-3日记:与小李交流自学情况至11时许。将《三角》草草告一段落。准备转入函数与理化。

…………

以上摘录,展现了当年学习三角时遇到很大阻力,10天中几无进展,也可谓“危机”也。因为对我来说,10-3的那次交流可能不亚于一次“遵义会议”了。小李是我的插友的弟弟,68届初中生,因为身体关系,一直在家“待分配”,多年来自学不辍,数、理、化之外,还涉猎作曲、演奏等等,多才多艺。是日第一次促膝长谈,颇有启发。现在看来,真是一次相当重要的“战略大转移”--把“迎考”变成为“应试”!--《三角》这门课遇阻,就绕开它!在高考中有一道“三角”题就差不多了,大不了放弃那几分。现在要加快补上物理、化学的大缺门!的确,初中二年级的“识字青年”只学过一年物理,从来没有学过化学。与正宗的高三毕业生,差距太大太大了。而小李积累了多年自学的心得,成为我的“向导”“带路人”,正是时候啊。

【1977-10-4~10-20】

1977-10-4日记:与小李共同学习函数、抛物线等解析几何内容。晚上自学直线方程。

10-6日记:迄今三天,将圆和直线方程告一段落。

10-8日记:以1950~1965高考试题复习数学。

10-9日记:上午小孙来,同赴浦东杨家渡张杨路光辉中学李公权老师处求教物理,至下午5时半回家。

10-11日记:学物理,进展迟缓,难以入门。下午赴小李家求教物理。

10-12日记:晚与小孙同学物理。其舅李公权老师今来浦西,又请教于他。

10-14日记:续学物理,进展迟缓。晚学幂函数。

10-15日记:上午续学幂函数,亦不顺利。晚上邵明世老师来指点学习方法。幂函数基本学完。

10-16日记:下午〖插友〗李来,谈及十二月初高考。

10-17日记:晚与母到邵明世老师处求教物理。

10-19日记:学习化学,进展不大。

10-20日记:今报道科学院重建研究生院。学习物理、化学,毫无进展!

…………

以上的日记摘录,有几个“看点”:

一是,文革以前乃至1950的高考试题都“登台亮相”了,成为1977“迎考”的指南针、参考书、练习题。可惜现在无从查考1950~1965高考试题的来源。

二是,除了小孙、小李成为“同盟军”之外,亲朋好友开始“保驾护航”了,有小孙的舅舅李老师,有我母亲的同学邵老师,他们甚至上门施教!其他插友也关心着事态动向,随时传递重要消息。

三是,在各种传闻层出不穷的时候,科学院先于恢复高考的正式消息,宣布重建研究生院,这是一个重要的信号。

总之,可以感觉得到“山雨欲来风满楼”!

(三)首遇“二成关”

【1977-10-21~10-22:“核弹爆炸”】

“1977年10月21日开始,新华社、《人民日报》、中央人民广播电台等各新闻媒体,都以头号新闻发布了恢复高考的消息,广大群众,特别是上山下乡知识青年更是欢呼雀跃,奔走相告。正如有的群众说的,恢复高考象爆炸了一颗原子弹,震憾了整个中国大地。恢复高考招生制度的消息通过国家主要媒体发布之后,一下子搅动了整个中国,搅动了天下士子的心灵。消息在中国飞快地传播着,像火一样在高粱地、橡胶林、稻田、军营和车间里蔓延,带给无数在文化的黑暗中挣扎的青年,尤其给身在农村的青年们一个巨大的希望。人们的命运和试卷再次联系了起来。一个通过公平竞争改变自己命运的时代到来了。”

这是时过境迁三十年后对当年“爆炸性”新闻所作的典型描述。

其实,当时关于恢复高考的“小道消息”“非正式消息”“可靠消息”真真假假、沸沸扬扬,已经好长一阵子了,真正置身于这一“风口浪尖”的“识字青年”,有相当一部分人牵肠挂肚、焦虑不安的,是具体的政策究竟如何。

10-21日记:今正式报导大学招生的决定。

10-22日记:今报导教育部负责人答记者问。

…………

现在回头看那两天的日记,似乎没有什么内容,其实只是未作记录而已。好在现在互联网上可以查到那两天报纸上有关高考的内容,因而很容易回忆起那时那事。

1977-10-21,各报头条关于恢复高考的消息,是关于全国招生工作会议的报道,并配发了人民日报社论《搞好大学招生是全国人民的希望》。在那个时代,这样的会议报道和社论是没有什么实质性内容的,而且往往是在基层在民间已经流传多日了。所以,那天只是得到一些正式的原则性的说法:“今年,高等学校的招生工作进行了重大改革。采取自愿报名,统一考试,地市初选,学校录取,省、市、自治区批准的办法。”

10-22,以教育部负责人答记者问的形式,公布了一些具体规定。这些才是已经得到过传闻的人们关心的实质性内容。诸如:

“凡是工人、农民、上山下乡和回乡知识青年(包括按政策留城而未分配工作的)、复员军人、干部和应届高中毕业生,年龄在二十岁左右,不超过二十五周岁,未婚,只要符合条件,都可报考。实践经验比较丰富,并钻研有成绩或确有专长的(指理论上钻研有成绩,实践上有科研或技术革新成果的,而不是指工龄长),以及一九六六年、一九六七年两届高中毕业生,报考时年龄还可放宽到三十岁,婚否不限”;“要求具有高中毕业或相当于高中毕业的文化水平”;……等等。

这个“答记者问”一经发布,才是真正的轰动一时,成为意欲一搏的“识字青年”的“必读文件”。当时,究竟有没有资格参加高考,是至关重要的“启动步骤”啊。然而,“识字青年”的前景是很微妙的:25周岁是道坎。按照文革前一般的上学读书年龄,这就意味着67届初中以前(含67届初中)就出列了!但是,如果超过25周岁的话,66、67届的高中生可以“优惠”到30周岁!那么,除了他们以外的呢?就要“理论上有成绩、实践上有成果”。这就玄乎啦!我的心不由得砰砰直跳,因为我刚好超过25周岁!

【1977-10-23~10-31:“揣摩不定”】

10-24日记:小孙下午来,与教育局通了电话,说25周岁以上可考,但掌握较紧。

10-30日记:今广播本市招生委员会成立。12-11~12进行考试。年龄规定1952-9-1以后出生者。未知有无影响。

10-31日记:午小孙来,上午去交大市招生委员会接待组,被告知说25周岁以上者无“成绩”“成果”者不能报考。实在令人泄气。

…………

虽然,议论纷纷、揣摩不定的考试日期终于宣布了,但也没有什么值得可喜的。因为实实在在的“迎考”时间就只剩下短短的四十天啊!而我只完成了一部分数学,物理、化学刚刚开始学!

更为严峻的考验来了!在通往高考试场的道路上,第一道“关卡”已经出现--25周岁以上要“有成绩”“有成果”。何谓“成绩、成果”?何来“成绩、成果”?无法规避的坎,凸现在眼前。

【1977-11-1~11-4:“急中生智”】

11-2日记:下午及晚上整理学习数学的点滴札记。

11-3日记:上午续理数学小品。午后到小李处。至3时。3时半~4时到〖街道〗乡办,得知一些高考消息,受到一些鼓舞,劲头稍有恢复。后又遇到小孙、老何,均鼓动我去考文科。这一来弄得心神不定,心猿意马,不知如何是好。晚完成两篇数学小品。

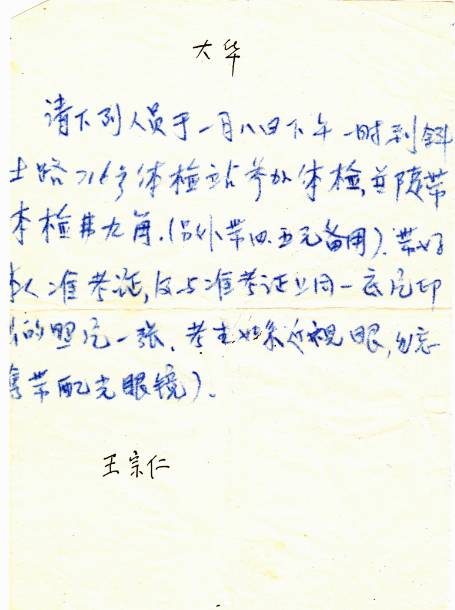

11-4日记:上午誊清《指物论诠释》。下午去乡办找老卞,把数学小品及《指物论诠释》交给他。

…………

这是在三天内“闯关”的记录。我把这第一关称之为“二成”,即提交“成绩、成果”。现在已经回忆不起此事的起始细节了。只记得当时我交出去的“成绩成果”有两类三篇,留有复写件,但现在一时找不到了。所谓“两类”是我为了应对报考理科和文科的不同需要。

应对理科的是两篇“数学小品”。其一是在复习平面几何时,父母从图书馆借来一本供师范院校学生使用的参考书,正巧见到内有一道题,我曾经采用不同的方法解答出来,于是就写成了一篇短文,以表示“向大学参考书叫板”的能力;其二是在自学三角时,如何理解与记忆正弦、余弦、正切、余切、正割、余割这六个名词概念,这在当时接触到的许多书籍资料中都没有见到过,就总结、归纳、成文了。

应对文科的是一篇《指物论诠释》。此举说来话长。春秋战国时期的哲学家公孙龙有一篇拗口难懂的《指物论》,我父亲钻研琢磨了好几年,写成《指物论诠释》。我出于好奇,好几次拜读求教。想不到会在“二成关”面前派这样的用场。记得当时提交“二成”的时限极为短促,要临时赶出一篇论文根本不可能,更不像现在有互联网提供强大而迅捷的帮助。11-3下午,我与小李碰头的重要内容就是如何应对。他提出,他的论文“绰绰有余”,可以“送”一篇给我。我一看,是有关物理学和能量守恒的,我对此是一窍不通,就婉言谢绝了。晚上,在与父亲商量对策时,父亲急中生智,提出把《指物论诠释》作为我的成果交出去。我还是不敢掠人之美。父亲说,在时不我待的紧张关头,只有这么办了。同时又心生一计,此文采用父子合署。这样一来,我才放心一些了--万一需要“面试”之类的审核,我还能凑上几句应答吧。

如今回想这样的往事,觉得真有趣真好笑!经过近二三十年来自己的摸爬滚打,尤其是亲历了诸如资格认定之类的实际操作,回首返顾,就可以看出,1977高考时要求“成绩、成果”的想法是正确的,然而是缺乏可操作性的--那么短促的招生时间、那么庞大的报考人群,如何进行“成绩、成果”的审核、认定呢?相应的人员、具体的标准、操作的程序等等就更来不及了。

如今再细细品味“1977-10-22的答记者问”,其中有这么一条,“凡符合招生条件的青年都可向本单位报名。报名青年由公社、厂矿、机关、学校等单位按招生条件进行审核,符合条件的,报县(区)招生委员会批准后,参加统一考试”。天哪,基层单位能够“按招生条件审核”什么呢?难怪我把不薄的一叠文稿交到街道负责高考报名工作的“乡办”时,主任老卞翻了一遍,面有难色地说:“这么多啊,先放着吧。”从此以后,再也没有人提起“成绩成果”了。

(四)报名与初试

“成绩成果”这“二成关”一过,紧接着是“摸底报名--初试--正式报名”三个接踵而来的关口。

【1977-11-5~11-9:“文理抉择”】

11-5日记:上午挑选有关时事政治的报纸。午小孙来(决定不报名)。

11-6日记:上午到街道报名,为第九个。

11-9日记:午前午后小孙两来我家,中午老卞动员他报了名,“逼上梁山”了。晚上准备明天初试语文,欲写一稿,竟无从下笔!

…………

这“报名”还不是正式的高考报名,是“基层单位”的“摸底报名”。即便如此,到了这个时刻,不乏“临阵逃脱”的,有的自觉底子太薄而怯场,有的担心失败羞于面对父老乡亲,有的……。当然,也有几经犹豫、又下定决心“搏一回”的。

在这第二个关口前,我没有什么犹豫。对我来说,此时的重点是要解决在文、理两科中究竟如何抉择。父亲分析形势认为,离开高考的日子只有一个月了,许多人寄希望于文科以“背”为主,所以报考文科的人很多;而我在数理化方面已经准备了两个月,不妨就来一番拼搏,报考理科!

其实,就我自己的喜好而言,尽管十一年来被排斥于学校之外,但心底里还是喜欢文科,这也许是来自父母的遗传,或者是潜移默化所致吧。但在1977-11这个特定的时间、特定的环境,文革狂潮形成的“文科危险论”远未消失,而“学好数理化,走遍天下都不怕”的说法则“甚嚣尘上”。在这“千载难逢”“稍纵即逝”的机遇面前,不得不当机立断啊!所以,我权衡利弊,还是听从了父亲的分析,尽管他也希冀“子承父业”……。从此,也就彻底改变了我的人生轨迹。数十年后与父亲谈及这段往事,他还是觉得不得已而为之,留下了些许遗憾。

再说那年那时,在“抉择文理”的同时,还要马上应对“基层单位”组织的“初试”。“挑选有关时事政治的报纸”就是准备工作之一。

【1977-11-10~11-17:“如此巧合”】

11-10日记:成天在为晚上语文测试作准备。小孙、小周来。晚上7时~9时在凌云中学进行语文测试。分四个部分:1、改错别字;2、成语解释;3、分析文章;4、写短文,读《攻关》。由于准备不足,很不理想。由陆兰珍、徐玉兰在202室监考。邵老师来,等候初试情况。

11-11日记:上下午两次到小李家。下午在小孙处复习至五时许。晚上7时~8时45分进行数学测试,尚可。

11-12日记:下午2时到乡办,老卞不肯透露初试情况。

11-16日记:上午,〖里弄支部书记〗黄帼英送通知来,明去办报名手续。九年前的这个时候我正面临去插队的选择!

11-17日记:上午邀小孙同去办手续,交照片与手续费。

…………

这一星期的日记无法为现在提供更完整更全面的回忆了。语文、数学的“初试”,肯定是街道里组织的;试卷也许就是与本街道对口的凌云中学编制的,但现在无法查实;至于我的成绩如何,所谓“很不理想”“尚可”,皆因我自己的要求太高太严。如今话说这些往事,关心的也许不是过程,而是结果--我又过了“初试关”!1977-11-16获得了报名的资格。

在如此惊心动魄的时刻,我也没有忘记:整整九年前,1968-11-16,此时此刻,正是我去江西插队的决定性时刻。为什么竟会如此巧合?实在有点不可思议!

【那个时代的“保驾护航”】

在这些日记中,零零散散的还有不少人和事,不再--摘录,以免累赘。归纳起来,有两点:

一是自从恢复高考的官方消息在10-21发布以后,我要参加高考也成为街道、里弄中不大不小的新闻,以往时断时续的街革会、派出所、里委会“义务劳动”辄然而止,再无任何人的“口头通知”了。恰恰相反的,倒是有一位里委干部陈阿姨,积极热情地为我联系复习迎考的学校、老师,其中还有她自己的在中学任教的女儿。

二是离最后关头愈来愈近,“搏一回”的“同盟军”也在扩大,除了最初的小孙、小李,又增加了小施(病退回沪,67届初中生)、小程(插友,已经病退回沪,67届初中生)、小周(中学同学,是上海工厂的工人),他们成为“最后冲刺阶段”的“哥们”、同行者。

至于前一阵子就开始“保驾护航”的邵老师、李老师以及父母的朋友、我的插友,依旧穿插其间、客串不止,传递最新消息,提供各种资料。在当年没有复印机的情况下,采用簇新的复写纸一次复写成三四份乃至五六份,在亲戚朋友之间“分享”。有的资料来之不易,不惜挑灯夜战,“广泛发动群众”,分头复写、分工分发。这样的“一人报考、众人动员”的景象,一时间蔚然成风。

记得在高考结束后,我整理出一大摞这样的“手抄件”,多是薄薄的、五颜六色的、大小不一的纸张,用圆珠笔使劲复写出来,有我母亲、妹妹娴熟的笔迹,有插友、同学熟识的笔迹,也有从未谋面的“义工”的陌生笔迹。还有几次,我母亲发现有内容基本相同的“手抄本”,就发挥自己的业务特长,认真比对,在决定留作自用的那一份上,用红蓝铅笔,逐一注明不同“版本”的差异,便于我使用。

面对这一切,真令人激动不已啊!这些“手抄本”,大部分在我“意外扩招”、跨进校园后,赠与“前赴后继”的“考友”们了,但也挑选了几份留作纪念。可惜的是,一时找不到那些别具一格的“珍藏品”、“当代文物”了。

(待续)

转自民间历史