(44)“八.一八”之后的人大附中

人大附中是北京市几个红卫兵成立比较早的学校之一。记得当时人大附中红卫兵的头头是高一女学生徐浩渊。

徐浩渊的父亲是国务院办公厅副主任徐迈进,妈妈是中央人民广播电台负责人之一的方琼,是典型的红孩子、红二代。

那些平时温顺的像小绵羊一样的女同学,眼下都穿上了绿军装,抡着3 寸宽的军皮带,抽打他们昔日的老师。

这些红卫兵,首先把矛头对准学校的“走资派”,校长邸文彧、副校长董桂芬、教导主任贺平、姜再敏、总务主任马之群、总支专职书记关玮、团委书记司有仑,一时间都成了“走资派”、“黑帮”,全遭到红卫兵的毒打。

他们让校长邸文彧拉着胶轮大车,他们坐在车上,像赶牲口那样用鞭子抽打老校长,把他们的行李从学生宿舍搬到办公楼。

他们让一位教导主任喝痰盂里的水,吃“臭大姐”。让把“臭大姐”嚼碎,再把渣子吐出来。

总支书记关玮(女),被剃了阴阳头。

他们的脖子上挂着小黑板大的牌子,被红卫兵撅着胳膊,揪着头发批斗。

在斗“走资派”的同时,一些红卫兵也把矛头指向老师。

地理组的刘荫基老师,是人大附中的优秀班主任,他桃李满天下,誉满海内外的古文字学家李零(李晓风)、人民大学校医院院长李建华都出自他的门下。他工作认真,要求学生严格,学生犯了错误,他批评起来不讲情面。正是因为这样,他被红卫兵毒打,痛不欲生,服下大量安眠药,准备自尽,幸亏被发现及时,送进医院,得以重生。

人大附中老教师张帆、张广酉被人撅着胳膊游街,后面两位赵姓工人抡着胳膊粗的棒子抽打他们,被打的两位老师,发出撕心裂肺的惨叫。

张帆、张广酉是两位老教师。张广酉在日伪时期做过一些事情,被定为“汉奸”。张帆家庭出身地主,被定为“地主分子”,他们教书多年,桃李满天下。

最近,读到一位68届同学写的文章,有几句写到张帆老师:

记得张帆老师生动地讲述着《论语.为政》中的“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”但是,当时我真是似懂非懂,直到自己的人生走过62年,才感悟到了其中的真谛。(周兴华《往事历历,情怀依依》)

那时,张帆是中教一级,张广酉是三级。大概毒打他们的两位工人,对他们的工资糖豆之类心下不平。如今当年棒打他们的两位工人,一位还没有到退休年龄已经归西,一位还健在。

毛泽东曾拿蒋介石教育全党,他说:“在这一点上,我们要向他学习。”柳成昌毕业于中国人民大学党史系,他对《毛泽东选集》读的精熟,在讲课时,他引用了毛泽东的这句话,这就成了他反毛泽东思想的一大罪状,学生厉声质问他:

“毛主席什么时候说过向蒋介石学习的话?你是在污蔑伟大领袖毛主席!”

“毛主席怎么会让我们向蒋该死学习!”

“你是地主阶级的孝子贤孙,你仇恨共产党!”

于是,不容分说,柳成昌被打的皮开肉绽,血肉模糊。

让人不可理喻的是,学校一位张姓校医,竟然拒绝为他上药包扎伤口。多亏他的未婚妻边捷樱把他扶上床,给他包扎伤口,洗干净被血浸染的衬衣。

周六晚,我从我工作的塑料学校回人大附中休息,往日绿树成荫、书声琅琅的校园,变得阴森恐怖,礼堂、教学楼的墙上贴满了大字报。教学楼门口“红色恐怖万岁”的大标语,往下滴着血一样红的红墨水,办公楼楼口是用黑墨书写的大标语是:“庙小神灵大,池浅王八多。”

我在水房洗脸,看到一个头发被剃得光光,眉毛被刮掉的人,我再也认不出是谁,直到她跟我打招呼,我才知道是我同楼住的政治教师黎昌严。

黎昌严丈夫在外贸部工作,工资比较高,有些积蓄。她把我拉到她屋子里,悄悄地把她藏在书架上书本里夹着的一个银行存折交给我,让我代为保管。那时红卫兵正在抄家。

在东教室楼楼下,我看到校长邸文彧拉着排子车,两个红卫兵一左一右坐在车上,手里拿着鞭子,像赶牲口一样抽打着老校长,为他们拉车搬家。在经过东教室楼前的马路时,竟然有学生从楼上往下扔砖头砸老校长。我气不过,冲楼上喊:“扔砖头的同学——你给我下来!”那学生果然下来了,我问他:“你为什么扔砖头砸人?”那学生狡黠地翻着眼皮说:“你管得着吗!你是什么阶级成分?”我简直是在吼:“我是什么阶级成分跟你打人有什么联系,小兔崽子,你爸爸是怎么教育你的!”那个学生个子很矮,看来是初中生,他看我真的发火,也不再恋战,灰溜溜跑到楼上去了。

这是我来人大附中第一次骂学生。

1966年7月29日,在红卫兵运动的风潮中,北京航空学院附中出身干部家庭的学生贴出了一副对联,上联是“老子英雄儿好汉”,下联是“老子反动儿混蛋”,横批是“基本如此”。这副对联的出现表明“血统论”开始在青年学生中间弥漫。

一些失去理智的学生,排着队发疯似的狂喊:“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋。”

于是,一些家庭出身“黑五类”的学生、教师被批、被打、被斗。

他红卫兵从校外抓来一个女同学,把她活活打死,让老校长拉着排子车运尸体,把老校长和死人关在一起,以此来在精神上恐吓折磨他。事后老校长跟我说:“在战争年代,我是从死人堆里爬出来的,他们拿死人来吓唬我,我能怕吗?他们怕死人,不敢来,我觉得和死人在一起倒是安全了。”

最可怖的是1966年的“八一八”(8月18日)晚上,红卫兵血洗南小楼。副校长常乃慰,语文教师郭林工,政治教师黎昌严,还有一个被那些(老子英雄)“儿好汉”的红卫兵称作“黑五类”出身的“反动”学生宁志平,被一群红卫兵追着打,从楼下追到楼上,又从楼上打到楼下。那些丧心病狂的红卫兵,竟掏出电工刀割下宁志平的一只耳朵。“救命啊!救命啊!”“打死人了,打死人了!”的哭喊声,撕心裂肺。几个出身不好的老师,躲在我居住的南小楼不足10平米的小屋里,气都不敢出。我站在屋门口保护着他们。说实在话,那时凭着我的一股年轻人的勇气,也凭着我出身好,是革命后代,典型的“红五类”,那些红卫兵们还不太敢惹我。

一个红卫兵到南小楼向我借自行车,那不是在借,是明火执仗地来抢,与当年日本人抢粮无异。他在给我下命令:“把你的自行车借给我,我们到房山破四旧!”

我问:“你是跟谁在说话?”

他仰着脖子,翻着眼皮:“跟你啊,怎么着?你什么出身?”

我说:“我是什么出身,和你借自行车有什么关系。”

他又说:“少废话,借不借!”

我说:“不借!”

他悻悻地走了。

这时我觉得,在“文革”中,不仅仅没有了“师道尊严”,连做人的尊严都没有了。

那时,中央文革指示,“大中小学停课闹革命”。学校正常教学秩序被打乱。闲着没事干,就进城瞎逛游。一次我和淑蕙进城去看大字报,在中国文联看到惊心动魄的场面,礼堂里正在批斗田汉、贺敬之。两个人都被剃光了头,脖子上挂着近一米宽的大牌子。他们被红卫兵撅着胳膊,摁着头,拉到台上示众。

一个红卫兵问田汉:“你是不是写文章说,新社会的艺人生活比旧社会的艺人还苦,还有人卖血?”

田汉答:“是有这样的事。”

那个红卫兵一边用皮带抽打他的光头,一边说:“啊——?你还在污蔑新社会!”

田汉说:“我是说我写过这样的文章,有这样的事。”

又是一阵暴打,直到把他打的瘫倒在地。

然后,他们转身问贺敬之:“你是什么出身?”

贺敬之答:“我个人出身学生,我家庭出身贫农。”

显然这个回答是他们不想要的结果,一个红卫兵抡起皮带向他的光头抽过去:“谁问你这个!”

贺敬之答:“是你在问我的!”

又是一阵抽打怒目而视的贺敬之。

看到体弱多病的贺敬之被打的惨状,我的泪几乎要流出来。我想到,在我读大学的时候,经常到崇文门外沙土山3 号院贺敬之的寓所,向他请教学诗。有时贺敬之不在家,就和他的老母亲聊天。那是多么慈祥的一位山东籍老人啊,有山东人的豪爽,山东人的实在。如果她在世,看到这目不忍睹的暴烈,她会痛不欲生。

我又记起,1957年我母亲去世时,贺敬之给我寄了70元钱。70元啊,70元是多少钱啊,我从来没有见过70元钱啊!那时我的助学金每月只有2元。是我在危难的时候他帮助了我,使我能继续完成我的学业。可是现在他在受难,我却不能给他任何帮助,我只能暗暗流泪。

“文革”后期,贺敬之担任了中共中央宣传部副部长兼文化部部长,我和他谈到当年批斗会的情景,他淡淡地一笑,说:“呀呀无忧”(陕北方言,意思是,不值得一提)这就是一个革命家的博大胸怀!

贺敬之的书法挥洒流畅,应我的要求,他为我写了条幅:“长恨春归无觅处,不知转入此中来。”这是白居易的《大林寺桃花》中的两句诗,我不知道他为什么写这两句诗,此时诗人已经进入老境,也许是对逝去的岁月的惋惜和感叹吧!

还有一次,他亲口对我说:“这个人说:‘贺敬之、魏巍是老寿星吃砒霜——找死!’”贺敬之没有说“这个人”为什么这样恨他,也不知道贺敬之怎么得罪了“这个人”。

我问他:“你说的‘这个人’是谁呀?”

他小声告诉我:“江泽民。”

也许是因为贺敬之知道“这个人”的底细——一个汪伪汉奸的亲生儿子,竟然做了共产党的领袖——对他多有不恭。

在正义路团中央所在地,正在批斗胡耀邦。几个红卫兵把他从窗户里拽到凉台上,用皮带抽打着他,逼着他在麦克风前喊:“我是黑帮分子胡耀邦……”那浓重的湖南乡音,至今犹萦绕在耳。

那是我第一次看到当时担任团中央书记的、后来做了党中央总书记的胡耀邦同志。他个子矮小,虽然被红卫兵押解着,但仍然能看出他的睿智和精悍。

1967年1月初,神州大地上刮起了一月夺权的风暴。这风暴首先从上海刮起,很快就刮遍全国,从中央到基层,省市县乡村,层层、处处都在夺权。凡是有权力的地方,都进行着夺权斗争。

夺权斗争是文化大革命的一个重要战略部署,它加剧了全国的混乱局面。所谓夺权,就是把原来由单位统一掌管的党、政、财权及各种印章夺到手,

单位的党政财文大权不再由原来的领导掌握,而是由造反派临时联合成立的总指挥部掌握。夺权后两派群众组织的斗争非但没有消除,反而更加剧烈。此时,揭发批判走资派的大字报已经寥寥无几,主要是“造反派”和“保皇派”之间的斗争。斗争的形式,主要是大字报、大辩论。斗争的内容主要是涉及本校的一些重大问题,和社会上关系不大,这就是1967年春天学校文化大革命的形势。

此时的教职工队伍,除“走资派”、“牛鬼蛇神”靠边站以外,多数教职工都有自己的观点和倾向。为了壮大本派的力量,两派红卫兵小将这时候不再歧视和排挤教师,而是想方设法拉拢教职工成为他们一派的成员,至少是支持他们。而两派教师,也在拉拢这些红卫兵小将,把他们作为自己的枪炮子弹。

在人大附中学生、教师也分为两派,一派是原来的老红卫兵,他们大多出身在“革干”家庭,他们中很多人参加了当年斗“牛鬼蛇神”、抄家、打砸抢的活动。而另一派,称作“红旗”,他们除了一部分干部子弟之外,主要是一些当时被认作家庭出身“不好”的同学。这一派,因为他们在运动初期受压,而压他们的正是前一派人,所以两派矛盾很深。而前一派因为劣迹斑斑,已经今非昔比,失落颓丧,悲观厌世成为他们思想的主流。他们不再受宠,没有了利用价值,已经失去靠山。有一首他们自己写的诗,表达的正是他们此时的心情:

遥想当年送沙果,

江青阿姨多爱我。

且看今日送果人,

戴上镣铐把牢坐。

他们中有一些人因为参加“联动”“西纠”等打砸抢组织,而坐了班房。

“红旗”一派,因为他们在运动初期受压,现在可以和红卫兵平起平坐了,他们也要在学校做些事情,主要在斗批改和“解放”运动初期被批斗的老干部上做了一些工作。

红卫兵和人民大学的“三红”联系密切,而“红旗”和人民大学的“新人大公社”有更多联系。人大“三红”除学生外,主要由人大的教师组成。他们保护的当权派是人民大学副校长崔耀先。而“新人大公社”除了学生之外,主要由人大的工人组成。他们保护的是人民大学校长郭影秋。这两派,除了用高音喇叭打嘴仗之外,还各自修筑工事,不时进行械斗。

人大附中教职工也分为两派:一派教师多依附在红卫兵麾下,成立了“批判资产阶级联络站”,“简称”批资联络站“,而反对他们的人戏称其为”痞子联络站“。他们主要是为在运动初期被红卫兵迫害的老师讨说法,鸣不平。

而另一派由教师和工人组成,依附了“红旗”。成立了“革命造反兵团”,简称“革造”。

那时候,群众组织的名字起得越大越好,几个人的一个组织,就可以叫什么兵团,什么司令部。

“革造”的成员倾向于保护被打倒的当权派,被“批资联络站”的人称作“保皇派”。“革造”的领军人物是校办工厂厂长张藏云,他是一个一根筋的人,看准了的事,死也不回头。清末民初的康有为是历史上最大的保皇派,所以我们戏称张藏云为“张有为”。

我参加了“革造”。在这里,我要提到另一个人,这就是参加“革造”的校办工厂的会计马步先,他曾经在国民党军队服役过,后来参加了起义,在清队初期被作为国民党的残渣余孽揪出来,批斗,关进牛棚。

前些时候,我从《北京晚报》上看到一张照片,是介绍马步先的。下面文字是:“马步先在七七卢沟桥事变时,手拿大刀带领弟兄们和日本鬼子厮杀,死守宛平城几个昼夜……”这样的人,在“文革”中竟然当做牛鬼蛇神被批斗,真是天理难容!

马步先是一个勤勤恳恳干工作的人。对于自己的过去,他从不张扬。我们之间虽然关系很好,我的儿子王刚就是马步先的老伴照顾大的。如果不是《北京晚报》上的那张照片,我永远不会知道马步先在七七卢沟桥事变中和日本鬼子厮杀时把大刀的刀刃都砍卷了。

这样一位老英雄,生前没有得到别人应有的敬重,反倒受了许多的误解和委屈。现在我只能以这段文字,寄托我对他的哀思,捧现于他的灵前。

在建立“三结合”的革委会时,三方代表是:解放了的干部陈邦友,批资联络站代表刘兴元,“革造”代表姚学元,还有一个军代表,组成了“革命委员会”。

自此人大附中出现一个短暂的安定。

【附录】

马步先曾用名马胜云,男,1920年2月7日生,河北冀县人,原29军37师110旅219团3营战士。

“是日本人先开的枪”

1937年7月7日,暮色降临,气氛变得越来越凝重。在大瓦窑一带的日军迟迟不撤。宛平方面也开始有所警觉,天黑前,县警察局下令把东门关闭,不许出入。

晚上10点40分左右,一阵枪声从宛平城外传来。正在卢沟桥下永定河岸布防的马步先惊得从地上跳了起来,推弹上膛,对准前方。

“是日本人先开的枪。”时过70年,87岁的马步先仍能清晰记得当时枪声是从城东北方向日军阵地那儿传来的。

枪响后,日方称一名叫“志村菊次郎”的士兵失踪了,要进城搜查,遭到中国守军的严词拒绝。双方僵持到8日凌晨5时左右,几枚炮弹突然飞越宛平城墙,正中金振中营营部,日军开炮了。

“位于卢沟桥北面的铁路桥最先发生战斗。”马步先回忆说。当时29军在桥上只有两个排共80人左右的兵力,由于寡不敌众,仅仅坚持了15分钟,就被日军占领了铁路桥和回龙庙,扼住交通咽喉。

此时,马步先所在的12连正往南支援卢沟桥阵地。此时镇守卢沟桥上的一个排已经打剩为8个人,排长也牺牲了。

敌人密集的炮弹将天边照得白亮,宛平城东顺治门城楼也被击毁。马步先不时在卢沟桥和沿河战壕间换防,敌人来犯时,就用捷克式步枪射击。按照训练要求,本来要待敌人进入200米范围内才能开枪,但有些战士还是太紧张,敌人远在六七百米以外,就早早扣动扳机,浪费了不少子弹。

双方在卢沟桥阵地陷入胶着状。马步先已经一天一夜没睡过觉了,枪声停下的时候就靠着掩体小憩。战士们轮流站岗,一炷香一换。炊事兵也分散到各个班战斗,战士们只得自己动手做饭,多是些烙饼、面条等东西。

7月8日拂晓,北平又下起了滂沱大雨,战壕里一片泽国,马步先站在泥泞中,被雨水模糊了双眼。

“七七事变”迅速在国内掀起轩然大波。双方接火后数小时,29军军部就发出命令:“卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。”次日,远在延安的中国共产党中央委员会也发表宣言疾呼全国人民:“平津危急!华北危急!中华民族危急!只有全民族实行抗战,才是我们的出路。”

“当时将士们的士气非常高涨。铁桥失守后,镇守宛平的3营营长金振中决定组织敢死队去收复,结果群情汹涌,一下子去了几百人,把桥上的鬼子都给赶跑了。”马步先回忆说。

大刀的刀刃都砍卷了

当马步先和战友在战壕里坚守了一夜后,援军37师109旅217团在7月8日早上赶至卢沟桥。他们的到来引起一阵欢呼。217团1营4连7班战士马玉槐和战友赵书云随即被命令为前哨,到宛平城外观察敌情。(下略)

(45)“大串联”中的人和事

1966年,中央文革表态支持全国各地的学生到北京交流革命经验,也支持北京学生到各地去进行革命串联。1966年9月5日的《通知》发表后,全国性的大串联活动迅速开展起来。

参加“大串联”的学生一律免费乘坐火车,他们的伙食和住宿由当地政府安排,费用由国家财政开支。

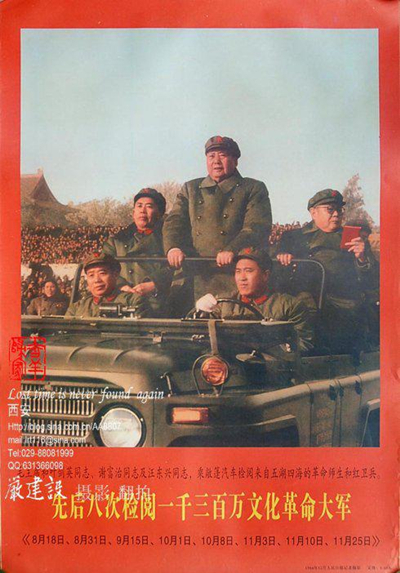

图:毛泽东先后8次检阅1300万红卫兵

大约六七月间,全国已出现“串联”师生。外地来京者大多是到首都北京取“造反经验”和接受毛主席接见的师生,北京赴外地的大多是去各地煽风点火帮助“破四旧”的红卫兵。

后来发展到不同行业、不同地区也进行串联。大串联使地方各级党政机构逐渐陷入瘫痪状态,严重扰乱了社会秩序,妨碍了正常的工作、生产和交通运输。

毛泽东1966年8月18日至11月26日,先后8次接见北京及外地来京串联的红卫兵,受接见的来自全国各地的红卫兵、学校师生大约1300多万人。

那时各地都成立了很多“接待站”。红卫兵满天飞,不管“飞”到哪里都有人接待,接待站就像现在的旅行社一样搞全程服务,以保证“文化大革命”的“流程”顺利进行。各地政府生怕招待不周会“引火烧身”,因为得罪了红卫兵就是“破坏革命”,其结果自然就是吃不了兜着走。红卫兵来了,他们看到对方气势汹汹,来者不善,明知红卫兵危险也得欢迎。红卫兵所到之处有吃有喝,这在那个年代是一件了不起的事。别人没有粮票就寸步难行,而红卫兵没有粮票却能在食堂里畅通无阻;城里的公共汽车也成了他们的“旅游公车”,不管到哪里,都可以随便乘坐,不用买票,爱到哪儿就到哪儿;至于火车就更是成为“红卫兵专列”了,一分钱不交就可以周游全国。

人大附中也设立了接待站,接待全国各地来京红卫兵。在教室地板上铺上稻草,配备被褥,供来京红卫兵居住。食堂24小时开饭,解决不同时间来接待站的红卫兵小将吃饭。

当时,北方已经是天寒地冻,从南方来的红卫兵还穿着单衣,市里就发一些棉大衣借给他们,每个借大衣的人都打了欠条,让他们在离京时把大衣还回,但是,“刘备借荆州”——有借无还“。

有些红卫兵小将经不起北方的寒冷,冻病了,还要送他们去医院,垫付药费。一些南方来的红卫兵不吃食堂的馒头,非要吃米饭不可,而食堂的米饭已经吃完,现做来不及,他们就嘴里不干不净,骂骂咧咧。

还有一些红卫兵提出种种理由,要求财务室借钱给他们,并说,几分钟内要解决,不然就采取“革命行动”。虽然借钱的红卫兵都写了借条,但事后能归还的微乎其微。

这时人大附中校园内已经是万人空巷,学生都出去串联,剩下的除了接待站服务的老师,就是那些“黑帮”。

我和几位合得来的老师也准备出去串联,我们在等出去的免费火车票。那等火车票的人山人海,排了一天一夜的队,终于在一个傍晚拿到去济南的火车票。车是从北京站始发,我们每个人都有座位。

和我一起出去串联的有语文组的鲁善夫、何宗弟,数学组的姚学元,人民大学语言文学系教授林志浩。我们出去串联,既不是“传授文化大革命的经验”,更不是“煽风点火”,而是要出去观光一番。多年以来,局促于斗室,徘徊于课堂,对于外面世界一无所知。

至于林志浩和我们想法不一样,他是人民大学语言文学系教授,文革前写了

图:人民大学语言文学系教授林志浩

很多文章,批判电影《林家铺子》和《早春二月》,这些文章都在《人民日报》上发表。人民大学贴了他很多大字报,说他是在周扬文艺黑线上跳舞的人,他想借串联躲躲风雨。

火车走走停停,我们终于在第二天下午到了济南。在济南我们没能去看看在“明湖居听书”的大明湖,也没能看看泉城汩汩的流水,而是在车站又排了一天一夜的队,等去南京的车票。

图:车门打不开,就从车窗钻进去

去南京的火车更是人满为患,我们从济南出发乘坐的是快车,所谓快车,其实和慢车差不多,比现在的慢车还要慢得多。因为车上人太多了,乘车的大都是串联的红卫兵,行李架上睡着人,座位下面也睡着人,过道及车厢接口处车门口都挤满了人,就连厕所也挤满了人无法关门。车上的人大小便憋得实在没办法时,每到一大站,从窗子钻出来,下车在站台附近就地方便,男女相距不远,各自围成一圈,互相谁也不去理会,反正活人不能让尿憋死。由于车厢门口挤满了人,每到一站,车门根本就打不开,要上车的红卫兵小将就从窗子硬往里钻,往进挤,实在挤不上来,就挡住不让火车开走。因此,火车在超负荷状态下慢慢爬行,如牛喘息,本来不到10个小时的路程,竟然走了20多个小时才到南京。

说是“革命”大串联,对我们无异于说是游山玩水,在南京,我们游览了玄武湖,在上海,看了黄浦江,逛了南京路,在杭州,我们围着西湖转了一圈,到了岳庙、三潭印月。但是这些景点属于四旧,没有开门,我们只能“望门兴叹”。

住宿是免费的,但是无论在那里住宿,都要进行登记。除姓名之外,还要登记所在学校和家庭出身。我们中的林志浩、何宗弟家庭出身地主,如果照实登,就会接待遭拒,我替他们一律都登贫农出身。林、何两位从来都是不会撒谎的人,登记后他们胆战心惊,唯恐那负责接待的人追问。我说,茫茫人海,谁会千里迢迢去调查你的出身呢。

好不容易到了株州,准备南下广州,这时我口袋仅有的10元钱被偷儿掏走了,虽说火车、住宿、吃饭不用花钱,但总要买些零用的东西,而我们每个人带的钱都不多。经过商量,决定姚学元、鲁善夫继续南下广州,林志浩、何宗弟和我取道武汉回北京。

在武汉,我们会到洪镇涛。这时他已经离开“一年只刮一场风,从春始到冬终”的白城子,调到武汉第六中学任教。

老同学相见,自然高兴万分。这几年洪镇涛每次从白城子回武汉探亲,他的夫人栾文啸去白城子度假,我这里是他们的中转站。此前,他们一直过着夫妻分居、牛郎织女的生活。

洪镇涛在东北的严寒中,患了严重的关节炎。每次回武汉,他都带着一根虎骨头,提着用绳子拴着的虎骨给我看,那是他准备用虎骨泡酒治他的关节炎。

洪镇涛在东北工作期间,他写信告诉我,他们的女儿即将出生。我曾从自己女儿出生后的苦不堪言的经验,告诉他暂时不要孩子。他却回信说:“如果说,要孩子是苦,人家受得了,我为什么不能受;如果说,要孩子是乐,人家能享受,我为什么不能享受。”

他们的女儿终于出生。如今他们的女儿已经40多岁,在深圳创业。

在武汉,我们没有去接待站,住在文啸任教的小学教室里。

当我回到北京时,晚上脱下衬衣,竟有几个比芝麻粒大得多的虱子掉在地板上,这一个月,我没有洗过澡,没换过衬衣。

大串联造成的经济损失是不可用数字来估量,生活秩序、经济秩序、学习秩序全部被打乱,火车严重超载,车厢全部报废。

由于当时交通能力有限,承受不了这样巨大的压力,以致造成后来全国铁路、公路、航运几乎瘫痪,好多地方发生了铁路火车出轨,轮船沉没的悲剧。后来,中央、国务院不得不发文件,号召学生们学习红军长征精神,步行串联。

图:步行串联的队伍

随着大串联出现的是,大量上访人员涌向北京,中南海陷于重重围困,北京市社会秩序相当混乱,周恩来总理在人民大会堂小礼堂对接待外地师生来京串联、外地职工来京上访的工作人员作了重要讲话。他说,去年12月到现在的形势是我们没有预料到的,客观的发展超过了我们的估计。在这种情况下,我们的接待工作和接谈工作的同志遇到了很大的困难,应该说责任不在你们,是由于我们估计不足,给你们造成了困难。解决问题的办法:一是要配备好接待班子,把接待工作做好;二是要把上访人员尽快地动员回去。要求国务院秘书厅和国管局起模范带头作用。1月22日,中共中央、国务院在工人体育场召开群众大会,周恩来总理再次动员上访人员赶快回到本地去参加文化大革命。经过一个多月的努力,住在中央机关的外地职工上访人数由70余万人减少到4万余人。

3月19日,中共中央发出《关于停止全国大串联的通知》。通知说,中央决定取消原定的今年春暖后进行大串联的计划。希望各级领导向学生和群众妥为解释。4月20日,中共中央针对少数学生和群众又开始到北京和其他地区进行串联的情况,再次发出通知,重申停止全国大串联的决定,各地已经外出串联的,应当立即返回。4月底,北京市外地革命师生接待委员会撤销,成立了接待工作清理办公室,接待外地上访人员。

经过三令五申、说服动员之后,为期将近一年的革命大串联,就这样逐渐冷落下来,寿终正寝了。

(未完待续)

转自民间历史