荔鸣读书会 2015-06-15 19:09

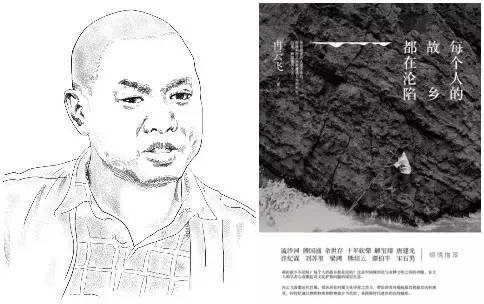

冉云飞,中国作家,生于重庆酉阳,土家族,毕业于四川大学中文系,现任职于《四川文学》,长居成都,“2008年度百位华人公共知识分子”之一。著有《沉疴:中国教育的危机与批判》、《每个人的故乡都在沦陷》等。

作为学者,冉云飞先生一直怀着赤子之心纪录并探索故乡文化。在他的作品《每个人的故乡都在沦陷》中,冉先生以时间为线索,倾力于揭示近代文明与蜀地之间的冲撞,并进一步以蜀地为缩影,反映中国的特殊历史境况。他亦在书中说:“没有故乡的人是不幸的,有故乡而又不幸遭遇人为的失去,这是一种双重的失去。”

的确,我们的村庄正在解构,我们的故乡正在沦陷。城镇化进程下,乡愁该如何书写?乡村建设,尤其是文化建设又将何去何从?《鸣》以“城镇化与乡愁”为主题,对冉先生进行了邮件采访。

鸣杂志:对于普遍大众(尤其是青年)来说,对乡愁的最初理解,多来自于中学课本中,余光中的那首诗。对于您来说,乡愁是什么?

冉云飞:我的乡愁常常存封,因为母亲去世了。老实说,我对故乡终身难忘的记忆,都来自母亲。一来自母亲为我走遍天涯都无法改变的胃,所打的关于吃的底色;二来她讲的地方民间故事,如她说我们的土老师夷鱼(土老师指我们土家族祭师巫师,夷鱼乃神话中的巫师名)在前面开路,后面的水就跟着来了,河流就由此而诞生了;三是来自于她从小教给我的扯谎歌、盘歌及儿歌;四是来自于她教我说话与游戏时的音容笑貌。

当然故乡山水风物、人情世态、语言吃食、历史沿革等,都是我们乡愁羁旅时的念想。抒情当然是必要的,但人不可能只靠抒情活着。心灵很需要,但不能永远泡在鸡汤里。

鸣杂志:城镇化的主要目的是拉动内需、发展经济。您是四川人,在您看来,川蜀地区的城镇化是否达到了它的目的?它对农村的发展又带来了什么新问题?

冉云飞:在城镇建设上,如果规划没有民主,建设没有透明度,没有民意与真正专家的参与,一个自我利益驱动的政府,其第一着力点就是为自己谋取政绩,而非为民众谋取利益。这样的城镇化,相当无效而且祸患无穷。

无效是因为不从民众真切的需求入手,而是从政绩入手。贻害是,乱规划不能带来哈耶克意义上的城镇生长的自发秩序,只留下权力的蛮横与丑陋。我说城镇的自发秩序生长,并非说人力全不进来,一点不为。而是说城镇规划,不要千篇一律,建筑不要是一个妈生的,街道的死板整齐、大而宽,实是目中无人的表现,广场彰显政权的审美粗疏。

巴蜀地区和全国都不例外,不在限权上不懈努力,政府逐利冲动太强,不可能有好的城镇化结果。

鸣杂志:在如今乡村城镇化的大背景下,不少人为农村失去了它的原始风貌而惋惜。在您看来,在城镇下过程中,乡村结构中的哪些部分是值得保留的,而哪些又是可以大胆改变的呢?

冉云飞:如果我是人类学家,只为了做研究,那么我认为农村很多原始风貌,应该无条件保留,以供研究,同吃同住之用。如果我是猎奇的旅行者,那么我认为土著风物应该满足我的好奇心,让他们那些与城市越不相同的越应该保留下来,以便观赏。

对于前者,因为我不做田野调查,恕不能从人类学家的心态去考虑问题。但真正的人类学家也不是怕变化,而是要去研究那些变迁的累加效果,从其间抽绎出这种变迁给我们带来了什么的影响。对于后者,作为旅行者,当然想看到没有被破损过、特别是恶俗改造过的原初风貌。但我不认为当地民众不应该享受现代化带来的便利,只能住在潮湿的破烂房子里,等着大家来观赏。这种改造的办法很多,不损外观,内装修做更动,人住在里面,呈现人们的生活状态。其次是旧城镇旁边,建一新镇,前者供参观(当然必须是要有参观之价值),后者供居住。这个说起来容易,商业化以及做起来也不难,但实施得好的小镇并不多。

至于说乡村的良序结构,早在多年前就被破坏了,不劳所谓的改革开放来伤害。因为基于乡绅自治的皇权不下县,早已被无远弗届的政权触角管控,这种治理上的弊端可谓百出。要回到四九年前的乡村治理机制,已没有可能。要真正实施村民自治,在目前这个什么都想管控的政府运营下,不可能有什么机会。

鸣杂志:您曾说,“贫困是勒在西部人民身上的绳索,但要去掉绳索,不是随意乱剪绳索的某个地方,而是剪掉绳索的死结之处。”就目前的形势来看,发展农村经济与保留乡土文化之间,依然存在着某种矛盾。不少名人故居与文化古镇,依然会采取旅游开发来发展地方经济,然而这势必会对当地乡土文化造成破坏。这是否意味着乡村地区只能在经济发展与文化保护之间做抉择?

冉云飞:发展与保护之间肯定有冲突,但决不是非此即彼,你死我活的状态。世界上已有不少成功的例子,比如威尼斯的保护。在中国也有相对说来可资借鉴的例子,如雁荡山的保护,就没有形成像九寨沟等名山大川竭泽而鱼的模式,并没有驱赶雁荡山当地居民,而且让他们零星地生活在里面,接待旅游者。这对雁荡山的保护,我认为胜过那种强硬的景区管理,因为这是当地民众的故土,他们不会竭泽而鱼,他们也知道破坏了没人来看的道理。当然,前提是官方要忍受损失一些马上可以兑现的收益。

而但我们很多政府机构及官员,内心已植入了不破不立的斗争哲学,非此即彼的简单二元思维,一是大搞破坏,二是胡建新古董。破坏了旧的与搞新古董,就成了两项有利寻租的好工程,因此这种做法,在全国各地甚为流行。在没有良好制度限制政府权力的情形下,政府利用发展来搞破坏的行径不会减少。

鸣杂志:您曾提到振兴川剧应当让民间去做。请问您的家乡有哪些致力于乡村文化建设的民间组织?他们的发展状况如何?

冉云飞:我不主张官方去逾越民间的兴趣与职分。民间的兴趣是什么呢,那就是民众自己觉得好玩,要去振兴,要去保留,那就是民间的兴趣,说不定还有民间的市场。但我不主张拿纳税人的钱,去乱花乱用,有的人根本是打着振兴某某某的幌子,来实施寻租之私。这样的例子,多到不胜枚举。

民间的职分是什么呢?就是民间的自我成长。什么是民间的自我成长呢?那就是民间的自我需求、欲望、爱好之所在。在这样的基础上,民间不需要他人的号召必然会生长出来,成立解决自己精神之需的组织与机构。就像宋代出现的民间社会救助机制之蓝田公约与朱熹的社仓一样,这并非官方号召的结果,而是民间自发生长而成。

我家乡非常贫脊,有一些人至今还温保尚未完全解决,文化也相当落后。当然说没有要保留与挖掘的东西,那倒也未必。比如我一直认为应该编一本《渝东南艺文志》与一本《渝东南金石录》,虽然其结果与通都大邑比起来,可能要逊色不少,但一地之历史自有其不可替代的价值。但这样做要有强劲的民间支持,像我们那些民间组织几近于无的地方,会出现很多“状况”,但没有发展却是必然的。