五 知還:“前面是终点站,下车无遗憾了”

“流沙似金,河水如玉”——好一个赞美之词!流沙河生前谦冲自牧,绝对不敢想象人们竟然如此称颂他。原名叫余勋坦的他,最早的确取笔名“流沙”,那是二十世纪四十年代末,他就用了,当时还是个学生。1950年,他偶从旧刊上发现四十年代早有前辈诗人用过此名,便缀一“河”字于后,遂成今名。当初在改名时,他还没读《西游记》,他说如果早点读了,知道了书中的“流沙河”里有那么多妖怪,他绝对不敢取这个名字。而“流沙”二字,出自《尚书·禹贡》。《尚书》是重要的一个儒家经典,从《尚书》取名,是中国文脉的延续,很常见。书中有此句:“东渐于海,西被于流沙;朔南暨,声教讫于四海。”东渐西被,南北远暨,华夏文明向四海传播——当年年纪轻轻的余勋坦,为“流沙”的浩翰所感动,心中也偷偷怀藏着对自己一个相当远大的期许,即使“流沙似金”远在自己想象之外。

不料,毛泽东的阳谋祸及亿万贱民,流沙河也成了一个“钦犯”。〈草木篇〉使他名扬文坛,也使他成了“右派”,历尽磨难,可谓是“成也萧何,败也萧何”。但流沙河对自己的坎坷命运,似乎很能泰然处之。他多次说过,他在沉冤受辱时没有自杀,是有“宁为狗活,不为狮死的准备”,这是沉痛无奈的言论。在“文革”那些年,流沙河重读了《庄子》,甚为得益。他回忆说,读完后,他心安理得了,一下就觉得他的心可以静下来了。“不累于俗,不饰于物,不苟于人,不忮于众”;而且“见侮不辱”,《庄子》这部书教了他一种生存的哲学,教了他怎样对待客观环境。他斩钉截铁地说:“庄子的这一部书最具有战斗力。凡是认为庄子这部书很消极的,都是浅薄之人,没有把《庄子》读透。”

流沙河关于《庄子》“最具有战斗力”的见解,大概指它能把人熏陶得宠辱不惊,心安理得。我像很多见过沙河老的人一样,见面一瞬间,就感觉面前的人与心目中的他是一致的:清癯儒雅,淡泊恬静,满头银丝,一派仙风道骨。他的瘦,用他自己的话形容之:“像一条老豇豆悬摇在风里。”他还在诗里这样自我描绘:“瘦如猴,直似葱。细颈项,响喉咙。……浅含笑,深鞠躬,性情怪,世故通。”真够幽默的。

流沙河就是随缘地觉得自己一生不过一个“大笑话”。他说,有时候别人问:你是姓哪个‘liu’啊?他觉得他的生日是个小笑话,光棍节;而他的名字是个大笑话,注定自己“大笑话”的一生。他说按余家大排行,他算是第九,小名老九,又名九娃子——恰恰是“臭老九”那老九,真是时也命也运也!人生若梦。他觉得生命是偶然,事情都是真实发生过的,但是时间太远了,回想起来就像大梦一场。如何对待人生?他认同古人说的三个字:不可“必”。回望坎坷不后悔,人生态度不可“必”,如果要“必”就转不了弯,容易被折断。他说,人要知道自己的来路,知道自己的底线,做力所能及的事,就够了。沙河老家进门处的墙上,挂着一幅先生自书的条幅“知还”。这二字取自陶渊明的“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”他说他就是知还状态,知还了,回来了。(流沙河总不忘解字,说:比如这个“還”字,还不能简化。“還”的简化字是“不走”的意思。不走怎么“還”?这个“還”字,去掉“辶”,也叫huan,但是它是用眼睛扫一圈,加上“辶”,就是回到了原点,是return。)

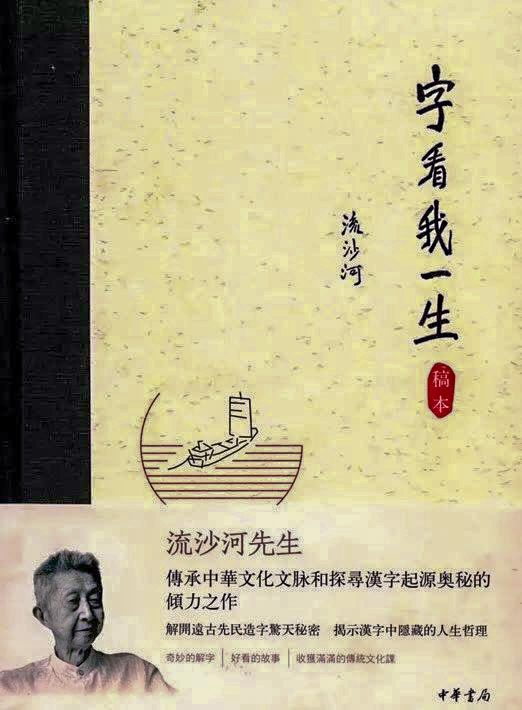

2017年8月,流沙河出版新书《字看我一生》。书中曰:“我是李三三,死于百年前。黄泉无风景,夜台无白天……”他用一个个汉字,在书中描述呱呱落地、父母养育、童年少年到壮年,所经历的各种快乐与痛苦、收获与磨难,最后以“快”“乐”“平”“庸”四个字诠释世道沧桑后的人生感悟。对李三三这个人,沙河老表示:他是故事中的人,是编出来的,虽然有一般性,像许多人一样,一生经历了种种悲欢离合,但他并不影射任何人,包括作者自己。这四个字是李三三的总结,不是作者“夫子自道”。虽然沙河老有此表示,但许多读者还是禁不住有些联想。

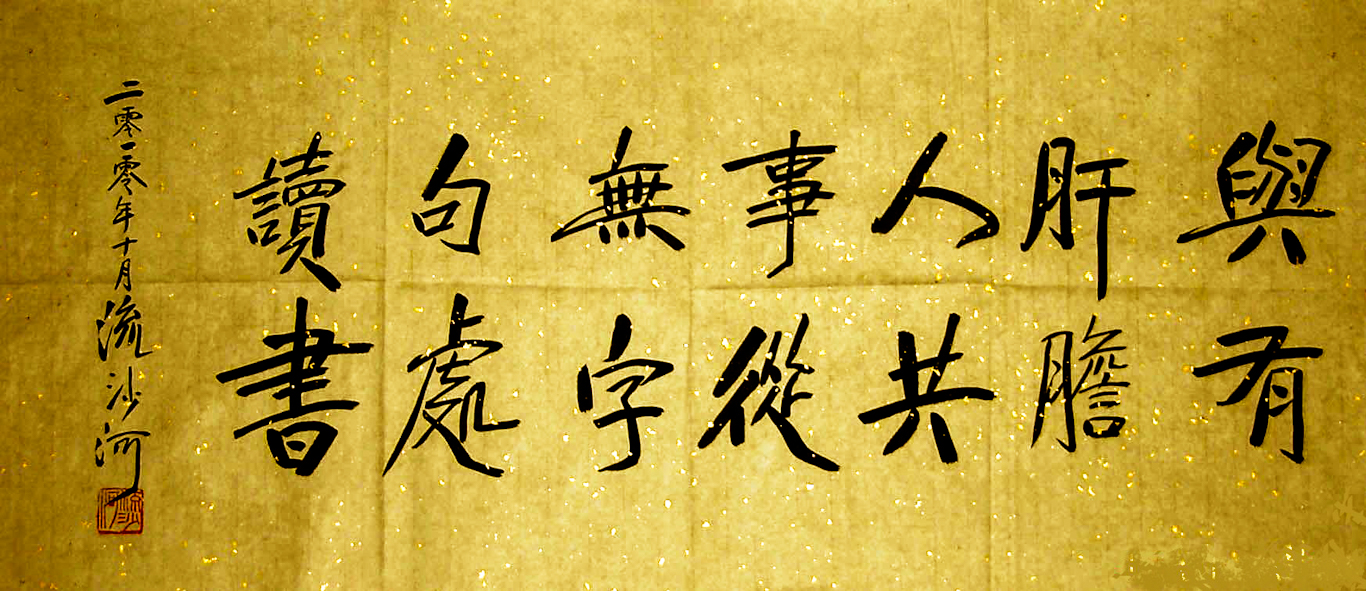

流沙河的确书生气重,性格软弱。但他又像许多人说的,属于那种“胸中有丘壑,笔下生云烟”的作家,那种并非学院派的学者型作家,卓然独立,自成一家。他的精气神是锐利的,好像是一束微光,不强烈但韧性不灭。他娓娓道来的情感抒发,文白间杂的语言结构,古朴素净,却时见谐趣,多是雅似处子,而一旦长吁,却又沉郁动容。这使他的声音,在整个诗坛文坛显得特立独出。四川文人曾伯炎评说:“流沙河是儒生加庄生加五四血脉铸成的一个现代书生。”他这个“现代书生”,在《白鱼解字》序言里的一段话恐怕是他生命最后那些年月的最好的自我注解——“白鱼又名蠹鱼,蛀书虫也。劳我一生,博得书虫之名。前面是终点站,下车无遗憾了。”

民间有一句谚语,“未曾出兵,先看败路。”2011年,流沙河在采访中说,他这一生,“不但偶然,根本就非常可悲”。他甚至说:“我的人生是失败的。”怎么理解这句话?廖亦武,流沙河一个忘年交,以老师讲过的一个关于“假国”的故事作为解读:曾有一个假国,被另外一个国家侵略,遭受灭顶之灾,老百姓都在逃难。假国最富的一个商人抱着一块价值连城的美玉也在逃跑,突然听到废墟中传出一阵婴儿的哭声。他循声寻找到了一个婴儿,他想把婴儿带走,但是手中抱着玉,就没法抱婴儿,抱婴儿,就没法抱玉。他犹豫了一下,最后还是抛下了玉,抱走了婴儿。旁边另外的商人很不理解,说你太划不来了。这个富商回答说,这个假国,什么都是假的,玉也是假的,只有婴儿的哭声才是真实的!他丢掉了玉,他是失败者;但是他珍视人类生命的传承,能说他是失败者吗?放在今日中国,像流沙河这样的少数人,舍弃那块玉,抱起婴儿,按照世俗观念,肯定是失败者,但流沙河就是这么一个人。他到晚年越活越明白,把世事看得很穿很透。这位忘年交最后一次去他那里,他背了两句诗:“风中黄叶树,灯下白头人。”流沙河是真实的,他说自己“失败”,可能那并非是个贬义词。中国的真实的历史,都是“失败者”写的。

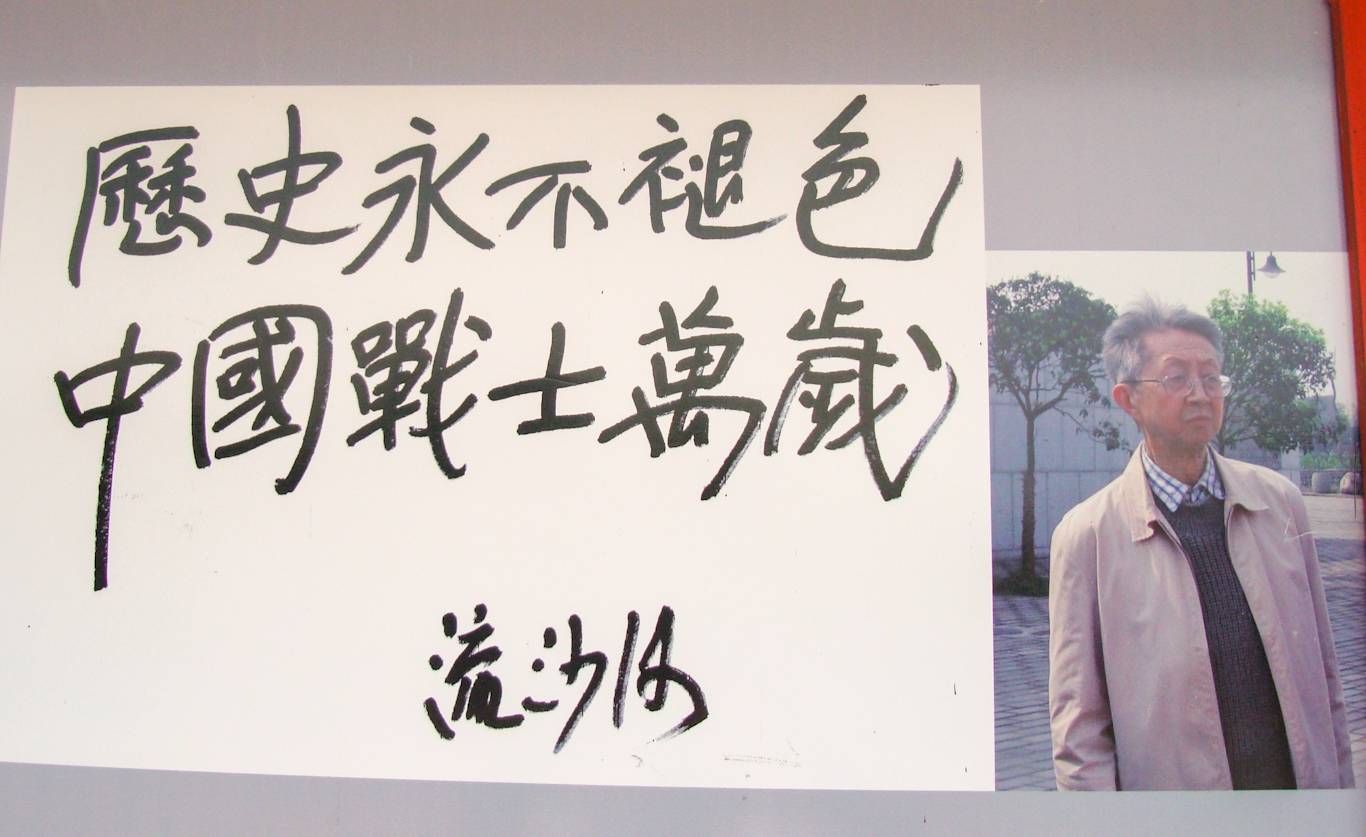

流沙河这个“失败者”,自觉和“主流”保持距离,尽管非常困难;而同时,他又和成都整个城市真正骨肉相连。人们说,几十年来,这个城市换了很多主政者,但是只有一个像流沙河这样的文化人在守护着这个城市。他对这个城市的影响,比任何人都要大,甚至以一种想象不到的方式来进行。人们还提到,成都不少以“独立写作”著称的作家,都尊称流沙河为老师。例如,对主流文化圈不屑一顾的周成林,仍然记得很多年前在街上认出身材瘦弱、戴着围巾的流沙河时的激动场景。例如本文开头说到的沙河老另一位忘年交冉云飞,对流沙河始终执弟子之礼。他深感先生于他一家特别是他本人,无论是为人,还是做学问及写作上,都有很深的影响。所以他的挽联里有“深恩难言报,一家痛失真先生”之语,想藉此追念近三十年来先生予他春风化雨般的影响。拥有鲜明性格和巨大影响力、独自建立规模巨大的“建川博物馆”的樊建川,也把流沙河当成是自己的老师。当然还有“大眼”李承鹏。许多人都记得,2013年1月12日,李承鹏携首部杂文集《全世界人民都知道》在故乡成都拟举行演讲签售会。不料此会竟然变成了“默签”,李承鹏不准说话,包括开场白。请来的嘉宾流沙河、于建嵘、冉云飞等人,也成了必须排除的“干扰”因素,不准介绍,不准读者提问。于是,他们只好在尴尬露脸之后无奈退场。高龄八十二岁的流沙河先生在被强行扯走之前,对李承鹏说了一句话:“文人,写下去即是胜利。”李承鹏潸然泪下。

流沙河以他一生丰富的阅历,对中国这个社会自然认识非常清醒。一次,余光中來成都,曾问接待他的流沙河:大陆人为什么特别关心政冶,随时都谈?沙河老反问:余先生你的鞋合脚吗?余答:合脚。又问:你会成天想着这双鞋吗?余说:不想。沙河老说:你的鞋很合脚,所以你把它忘记了。如果鞋不合脚,你会随时都想要换一双鞋,好走路……天下有道,则庶人不议。

六 流沙之外:关于“圆果居士“与“蜿蜒天河”的并非题外话

八十八岁的流沙河先生,真的离开人世了。这位著名文化学者、诗人、作家,这位成都文化界真正的大师,他的逝世,犹如成都失去了它的灵魂。沙河老的学识、文才与风骨,有目共睹,他对当代中国文化、文学的意义是不言而喻的。

当然,有人要大唱反调。活跃在《乌有之乡》、《红歌会网》、《毛泽东思想旗帜》、《红色文化网》的那些死硬毛左们,大师逝世第二天,就立时开足火力,大肆咒骂攻击。他们多年来对流沙河的攻击咒骂都是不遗余力的,其中包括这些用语:国民党兵役局长的儿子、地主阶级孝子贤孙、对共产党有杀父之仇、老右派、反共媚美、恨毛颂蒋、认贼作父、堕落的中国右翼文人、中国人败类中之最败类……诸如此类,不一而足。不过,用他们崇拜的毛祖的话说,他们的咒骂攻击,只不过“蚍蜉撼树”罢了,无损大师的一根毫毛。

只是,有些文化人对流沙河也有些微词,需要讨论一下。

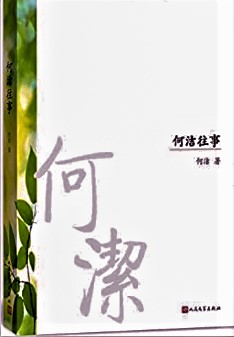

关于流沙河的婚姻。在流沙河最为凄惨落泊的时刻,年轻美丽的何洁不顾家庭反对和社会白眼,毅然决然跑来和他成婚,携手共度艰难岁月,这位女子无疑非常值得称赞。关于他们的爱情,流沙河写下为妻子多年来所珍藏的忧伤而旷达的〈情诗六首〉,写了感人至深的记录患难夫妻生活的〈故园九咏〉,写了献给何洁的151行长诗〈妻颂〉这一篇中国爱情诗史上的奇葩……但是,很出人意外,他们后来离婚了,何洁还出家了,真是叫人深为叹息,感概。2016年,何洁出版了具有极强文学性和史料价值的纪实类自传体作品《何洁往事》。如何来面对她和流沙河共同度过的二十五年?这位前任妻子为此写道:“人生聚散无常、缘尽即散,这其中本无是非可言。”何洁修炼多年,深谙生命悲情。不过,虽然她放得开,外人也许还是会感到其中的无奈。流沙河曾有致何洁(此时称“圆果居士”)之诗——“山外红尘,山中古寺,两不相扰,各行其事。”但是,如人所说,“山内山外皆红尘,古寺新寺何须分。两不相扰是痴话,各行其事太天真。”

议论更多的,是关于流沙河在反右期间“出卖朋友”的人品问题。这是一个多年纷扰文坛的公案。早在十多年前,就有四川作家刘斌夫的〈文坛公案:四川两条河——石天河&流沙河〉一文流传;沙河老去世后没几天,更有署名为“糠糠壳儿”的〈流沙之外,尚有蜿蜒天河〉,在网络流传,引起大家的关注。

两文关注焦点是流沙河和石天河的恩怨纠结。1957年反右开始后,流沙河遭到严厉批判。他是年二十六岁,从来没有经历过这样严重的打击,精神崩溃了。在七八月间,他写了一份一万二千字的〈我的交代〉,“承认”自己参加组织了三个反革命集团,其中有一个大约二十四个成员、以石天河为首的“反党集团”。石天河其后被打成“极右分子”、“现行反革命”,被判刑十五年,实际坐牢时间有二十二年多,非常凄惨。流沙河在反右期间的交代、检举、揭发,后果非常严重,流沙河本人当然大错。但如前文说过,当年反右惨烈,真可谓罄竹难书!而罪魁祸首当然是毛泽东!在毛泽东专制政权的淫威之下,人人自危,相互检举揭发,以求自保,几乎成了家常便饭,谁能幸免呢?就说石天河,他在1954年肃反时,因“历史问题”被人揪出,为了显示自己对党的忠诚,也不得不写了一篇批判胡风的文章,发表于《四川日报》上,这才过关。

对于过去那一段“文坛公案”,对“《星星》诗祸”和反右运动的情况,石天河在《新文学史料》2002年第四期上发表长文〈回首何堪说逝川〉,作了概略的叙述。其中,只有一句话言及了流沙河当年的“起义”行径,并无苛责。但石天河后来写了〈闻某君忏悔〉一组诗,就颇有些叹慨微言。第一首即曰:

世事纷如变幻多,腾挪跳踉竟如何?

今朝痛洗污肠肚,昔日帮编黑网罗。

君自惜身无可议,人来护尔反操戈。

青山翠竹仍如旧,浪荡虚名逐逝波。

石天河觉得,你保全自己情有可原,但不应该出卖那些保护你的人啊。的确,流沙河有错。这“两条河”的处境和心情,是很不相同的。但是,总起来说,上世纪五十年代的那个“文坛公案”,似乎用不着别人来妄作裁判。特别是,流沙河尸骨未寒之时,就化名发出流言诽语,是很不应该的。

当年成都所谓斐多菲俱乐部右派七君子之一的铁流,对此事的认知就很好。流沙河去世前,他在〈沙河、天河,我在竹林丛中等你们来喝茶〉一文中说,七君子如今存世仅石天河、晓枫(铁流)和流沙河三人,其它四人丘原、茜子、遥攀、储一天早己谢世。可是劫后余生的他们,却不能坐在一起品茗聊天,笑说往亊,把酒迎风,痛斥毛魔,老记着那些“争取从宽处理”揭发检举的往事。何不一笑抿恩仇,坐在一起化解怨气不是更好吗?

石天河撰写〈闻某君忏悔〉组诗,是读了流沙河一首〈满江红〉词后,有感而发。流沙河〈满江红〉全词如下:

医院楼髙,窗窥我,弯弯眉月。输液线,悬瓶系腕,深宵未绝。鼻管穿咽探到胃,抽空肚里肮脏屑。症状凶,膨胀似新坟,肠撕裂。

命真苦,霜欺蝶。丝已染,焉能洁?恨平生尽写,宣传文学。早岁蛙声歌桀纣,中年狗皮卖膏药。谢苍天,赐我绞肠痧,排污血。

流沙河这首〈满江红〉,题为“贱躯卧疾反省”,可谓他对自己一生的自我审视,自我批判。撰写时间为2003年5月17日,地点在成都省四医院,发表在成都地下文学杂志《野草》第九十一期(印刷版)和广州《同舟共进》当年第七期月刊上。

2018年11月4日,流沙河把他的“卧疾反省”再次录出,可视作他的绝命诗。我认为流沙河是非常真诚的。

人们可以铭记在心的,还有患难中的流沙河在故乡老家写下的那首〈贝壳〉。这首诗写于1974年秋天,四十五年前了:

曾经沧海的你

留下一只空壳

海云给你奇异的纹理

海月给你莹莹的珠光

放在耳边

我听见汹涌的波涛

放在枕边

我梦见自由的碧海

我们还记得,2013年1月12日,李承鹏携首部杂文集《全世界人民都知道》在故乡成都拟举行演讲签售会,高龄八十二岁的流沙河先生在被有关当局人员强行扯走之前,对李承鹏说了那句让他潸然泪下的话:“文人,写下去即是胜利。”

在独裁专制的高压下,中国许多文化人常常扮演着尴尬、可怜甚至可耻的角色,能够挺得住的、称得上社会脊梁的,太不容易了,也太少了。无论如何,写下去吧,能发声就发声,能发多大声就多大声。“文人,写下去即是胜利”, 可以视作流沙河先生这位“成都的灵魂”给所有追求自由民主的写作人的遗嘱。

(2019年12月9日完稿于悉尼。)