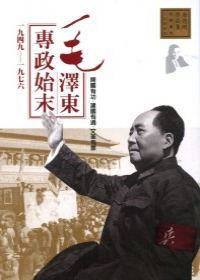

唐德刚在《毛泽东专政始末》一书中指出,毛泽东政权是帝制传统的回光返照,毛名为主席,实为皇上。毛之皇权是由二十世纪中国的客观环境和毛本人的性情、思维方式及知识结构所共同缔造的。唐德刚历数毛掀起的一桩桩残酷的政治斗争:与国民党斗,与美国斗,与苏联斗,与党内同僚斗……只要对手是有血有肉的人,毛就能保持不败之地,因为没有一个人比之更残暴、更毒辣、更自私、更奸诈;唯有在与自然环境斗、与生老病死的自然规律斗时,毛才惨遭失败——前者造成亘古未有之大饥荒,饿死三千多万无辜民众;后者的结局是毛不仅未能“万寿无疆”,而且在晚年还患上一种罕见的运动神经元病——肌萎缩性脊髓侧索硬化症(俗称“渐冻人症”),过了几年“活死人”的生活后痛苦地走向死亡。

唐德刚在《毛泽东专政始末》一书中指出,毛泽东政权是帝制传统的回光返照,毛名为主席,实为皇上。毛之皇权是由二十世纪中国的客观环境和毛本人的性情、思维方式及知识结构所共同缔造的。唐德刚历数毛掀起的一桩桩残酷的政治斗争:与国民党斗,与美国斗,与苏联斗,与党内同僚斗……只要对手是有血有肉的人,毛就能保持不败之地,因为没有一个人比之更残暴、更毒辣、更自私、更奸诈;唯有在与自然环境斗、与生老病死的自然规律斗时,毛才惨遭失败——前者造成亘古未有之大饥荒,饿死三千多万无辜民众;后者的结局是毛不仅未能“万寿无疆”,而且在晚年还患上一种罕见的运动神经元病——肌萎缩性脊髓侧索硬化症(俗称“渐冻人症”),过了几年“活死人”的生活后痛苦地走向死亡。

《资治通鉴》比《共产党宣言》更值得研读。

——沙兹伯里(Harrison E. Salisbury)

治二十世纪的中国史,哪一类人是最佳人选?那些西方汉学家,无论学识如何博大精深,因为种族和文化背景的差异,在某些关键处,总会留下雾里看花、隔靴挠痒之遗憾;而那些身居中国或台湾的学者,则因为受到政治权力、意识形态以及接触史料不完整之束缚,无法完全做到畅所欲言、我笔写我心。与之相比,旅居海外的老一辈的华裔学者,亲历了中国近现代转型过程的王纲解钮、天地玄黄,有“感时花溅泪、恨别鸟惊心”之痛;同时,又在西方享受信息自由和学术自由之便利,做到“人尽其才”,而不必有“不遇伯乐”之叹。正是拥有以上两大优势,历史学家唐德刚的近代史研究,得天时、地利、人和之最优组合,而能别开生面、自成一家。

我还记得阅读《晚清七十年》和《袁氏当国》时的惊喜,那不是板起面孔的学术论著,而宛如听一场激荡人心、高潮迭起的评书。若非心中有丘壑,一般学者绝不敢用这种闲谈的方式“讲史”。唐德刚本人流寓海外,却机缘巧合,与顾维钧、李宗仁、胡适等现代史上的名人结为至交,并为他们整理口述史。由此,他对二十世纪中国历史的演变有了真切的在场感。而《毛泽东专政始末》一书,则是一本通俗版的中华人民共和国史,读此书犹如听明末清初的说书艺人柳敬亭说书,名士冒襄曾作《赠柳敬亭》一诗称:「游侠髯麻柳敬亭,诙谐笑骂不曾停;重逢快说隋家事,又费河亭一日听。」如今,拿起《毛泽东专政始末》来读,便欲罢不能,好像唐德刚老先生就在一旁“拍案惊奇”。

不读马恩列斯书,只爱中国帝王术

在本书的第一章,唐德刚即指出,毛泽东政权是帝制传统的回光返照,毛名为主席,实为皇上。毛之皇权是由二十世纪中国的客观环境和毛本人的性情、思维方式及知识结构所共同缔造的。

就中国的社会环境而言,为何做皇帝容易,做总统或主席反倒困难?唐德刚指出:“做皇帝,中国有三千年老样板、老经验、老社会、老底子,你有本领打了天下,南面称孤,依照老样板、老经验来,虽阿斗、溥仪,也可照本宣科。”反之:“若做总统、做主席,就得向洋人取经。但是,你学得再像模象样,你也没有那个洋社会、洋底子,也是画虎不成反类犬。人家有人家的传统,我们有我们的包袱。”也就是说,制度是机运与智慧的产儿,那时中国尚且不具备迈进民主社会的制度背景。人们不接受袁世凯称帝和张勋复辟,却可以接受挂着总统或主席招牌的皇帝。用中国民运前辈王若望的话来说,人人心中都有皇帝梦,人人心中都有一个小毛泽东。

就毛的主观条件而言,唐德刚指出,毛经历过五四运动,也从苏俄学到马列主义的皮毛,但他更喜欢读中国线装书,精通中国传统的帝王学,尤精于玩弄古代法家的权术,以及打原始农民战争的那套“土兵法”。“毛对这套传统帝王学的艺术之掌握,那才是英明天纵,雄才大略,文武双全,全国无两。他就是靠这一套先天的禀赋和后天的经验,总能在党内压倒群雄,异军突起,最后竟能赶走蒋氏,而统一大陆。”读什么书,成为什么人。比如,毛把《资治通鉴》看过六遍并作批注。唐德刚评论说:“《通鉴》者,镜子也。他不知道他自己在这面镜子反照之下,也狐尾毕露。——我们都是读过《通鉴》的嘛。”

文化老人周有光在分析毛的知识结构时,用一句话说出了真相:毛的藏书大都是“横放”的而少有“竖放”的。“横放”的是中国古典的线装书,“竖放”的则是中国现代的出版物及西方著作。美国资深记者沙兹伯里在《新皇朝》一书中,也特别分析毛之藏书。他采访过杨尚昆等毛身边的高官,还原了毛书房的原貌:毛刚搬进中南海时,中央委员会一名书记员负责布置毛的书架,此人进去查看,发现书架上满满是中国文史古典册籍,马克思、恩格斯、列宁的著作极少,斯大林的著作更是付之阙如。“经过提醒,主其事的书记才多摆了一些马克思主义著作,当作装饰。”

毛泽东的帝王梦,从上井冈山时就开始孕育,到了延安俨然就是一个小朝廷。当毛还是北大图书馆一名籍籍无名的临时工时,傅斯年已是名满天下的学运领袖。一九四五年七月,傅斯年作为国民参政员访问延安。毛对傅很热情,单独在一起聊了一夜天。天上地下都谈开了。谈到中国的小说,傅发现毛对于坊间各种小说连低级小说在内,非常之熟悉。傅得出结论:毛从这些材料里去研究农民心理,去利用国民心理的弱点,至多不过宋江之流。毛陪同傅来到礼堂,傅看见里面密密麻麻挂满锦旗,是各地献给伟大领袖的,便讽刺说:“堂哉!皇哉!”毛感觉到讽刺的意味,没有出声。傅斯年看到偏安一隅的毛记小朝廷已然坐大,深知其势力越强,占地越广,则危害中国越烈,预感抗战虽然胜利,国事仍不乐观。果然,占山为王的流氓无赖挥师进了中南海,毛主席赶走了蒋总统。

自古帝王多无赖,主席一生爱斗争

在《毛泽东专政始末》一书中,唐德刚历数毛掀起的一桩桩残酷的政治斗争:与国民党斗,与美国斗,与苏联斗,与党内同僚斗……只要对手是有血有肉的人,毛就能保持不败之地,因为没有一个人比之更残暴、更毒辣、更自私、更奸诈;唯有在与自然环境斗、与生老病死的自然规律斗时,毛才惨遭失败——前者造成亘古未有之大饥荒,饿死三千多万无辜民众;后者的结局是毛不仅未能“万寿无疆”,而且在晚年还患上一种罕见的运动神经元病——肌萎缩性脊髓侧索硬化症(俗称「渐冻人症」),过了几年“活死人”的生活后痛苦地走向死亡。

终其一生,毛无时不刻处在斗争之中。毛自诩为焚书坑儒的秦始皇、屠戮功臣的明太祖、《西游记》中大闹天宫的孙悟空、《水浒传》中落草为寇的梁山好汉。由此可见,其斗争哲学,与其说来自马列主义这种西方十九世纪以来蔚为大观的激进主义意识形态,不如说根植于中国源远流长的流氓传统和帝王传统,用唐德刚的话来说就是:“毛是打天下的叛逆性格,共产党是打天下的政党。”

就中共党内的历次路线斗争而言,毛一概以“左”或“右”命名之,那些被毛扫进“历史垃圾堆”的政治斗争的失败者,其罪行或错误,或是太“左”,或是太“右”,唯有毛泽东独自走在不偏不倚的正道上。然而,政策或立场上的“左”或“右”,从来都是靠皇上或太上皇一言九鼎确立的。皇帝说你“右”,你就“右”;皇帝说你“左”,你就“左”。比如,当毛的接班人林彪命丧蒙古大漠之后,毛泽东掀起一场名为“批林批孔”的不伦不类的运动,别出心裁地将“红军战神”林彪和“万世师表”孔夫子放在一起批判。林彪发明毛语录和红宝书、声称毛的话“句句是真理、一句顶万句”,明明是极左派,却被定罪为“形左实右”。对此,唐德刚一语道破天机:“问题不在左右,在极权。”

早在三十年代,傅斯年就在理论层面对中共以阶级斗争夺取权力的策略作出深入分析:“阶级斗争”是中共掩盖自己无止境权欲的面具,中共利用挑动八种仇恨来夺权。一,中国人恨西方人;二,穷人恨富人;三,寻常人恨地位超过自己的人;四,低能者恨高能力同事;五,低薪雇员恨高薪雇员,无名者恨知名者;六,农村人恨城市人;七,子女恨父母;八,年青人恨长辈。傅斯年留洋时曾研习心理学,他认为,中共的“阶级斗争”就是把人的仇恨和报复欲合法化。果然,毛夺取天下之后,以“阶级斗争”为纲,带给中国无穷无尽的灾难,正如唐德刚感叹的那样:“毛政权最后二十五年,不但搞得死人数千万,文物财产被他破坏得无法补偿。最糟的还是他把整个中国弄到廉耻丧尽,是非全无,几乎到了万劫不复的绝境,三代五代都不易恢复也。……即便在两千年帝制传统里,也只有汉末的十常侍和明末的魏忠贤的乱政,才差可与毛政权相比吧!”

中国这艘大船如何驶出历史的三峡?

在《晚清七十年》中,唐德刚提出一个生动形象的比喻,就是中国近代化宛如航船在惊涛骇浪中“出三峡”,这一段漫长的旅程大约需要两百年,如果从十九世纪中叶鸦片战争开始算起,那么一直要到二十一世纪中叶才能完成。因此,毛泽东建立的中共政权,也归属于此一尚未定型的“中间体制”。

毛泽东以“人民政府”和“共和国”来指称其政权的“先进性”,但唐德刚指出,它其实是“转型期”中,最后一个有阶段性的政权,此政权有四大特征。其一,“它具有中间性:前有帝王专制遗传,后有民主政治的远景。”总体而言,随着民众的启蒙与觉醒,民主政治的远景必然浮出历史地表。

其二,“极权政府和独裁领袖的权力递减,从绝对权威,递减至依法治国;一人的金口玉言,终归不是长治久安的民国制度。”唐德刚的这个论点,用以衡量毛时代结束后,邓、江、胡三代“一蟹不如一蟹”的情形,大致没有问题。但习近平接班后,迅速由一个众人都不看好的弱势领袖变脸为新一代的毛式帝王,将政治局常委会中原本差不多平起平坐的同僚贬低为军机处的办事大臣,可见此前中共智囊标榜的“九总统制”形同虚设,瞬间便被颠覆,而作为“舵手”的领导人的性格、野心、手腕却可能在一定的时间段内改变船只的航向。经过习近平的这一番“折腾”,中国这艘大船驶向蔚蓝色的大海的时间节点必然被大大延缓。

其三,“三百年来人类文明发展的主要取向,也是中国近代政治社会转型的主要目标,便是由无限制的极权,转向有制衡的民权。”也就是说,中国不可能孤立于全球化之外。中国既已如同一块马赛克一样嵌入经济全球化之中,也必将被纳入到全球民主化第四波的浪潮之中。这是不以任何个人、党派和种族的意志为转移的历史趋势。

第四,“它具有千载难逢的机运,来结束这场转型运动而驶出历史三峡。”尽管“要达到这个目标,中国老百姓虽然还有三五十年的苦日子要过”,但是“守到天明觉夜长,黑猫白猫搞久了,黎明终归是会出现的”。这是作为历史学家和自由主义知识分子的唐德刚的信念所在,也是一个半世纪以来为自由和民主不懈奋斗的几代中国知识分子的信念所在。

唐德刚十分敬重的胡适,最喜欢北宋诗人杨万里的《桂源铺》一诗。当雷震因《自由中国》案下狱,胡适营救不果,痛心疾首,将这首诗写下来送给失去自由的雷震:“万山不许一溪奔,拦得溪声日夜喧。到得前头山脚尽,堂堂溪水出前村。”这首诗歌也可以作为《毛泽东专政始末》一书的结语:无论多么邪恶的暴君和暴政,都不能阻拦人们追求自由的脚步。

来源:民主中国