用资公自己的话就是:“几十年来,蹉跎岁月,对国家没有做出特殊贡献。现又垂垂老矣,心有余而力不足。但‘位卑未敢忘忧国’,‘满目青山夕照明’,有生之年,仍当继续努力奋进。”

想到资中筠先生就想到她在2000年第4期的《书屋》上所发表的那篇文章《跨世纪的中国人将何以自处?》。那是一篇影响很大的文章。那篇文章一发表就收到了很多读者的来信,被很多报刊转载,并被读者推荐为该年度的《书屋》读书奖。她在那篇文章的一开头就鲜明指出:

北约对巴尔干的持续轰炸是一次强权政治、霸权主义的充分表演,特别是我国驻南使馆被炸更引起了我国人民的强烈愤慨和谴责,这是理所当然的。

不过在此以后所发生的事情,以及“喉舌”传媒所发出的信息和论调, 还有不知哪里忽然冒出来的一些“战略家”占据舆论要津,头头是道的“分析”,给人的感觉似乎要“七八年再来一次”,重新清算自开放改革以来的至少是外交路线。由于涉及对整个世界局势的看法,势必也涉及国内建设的路线。令人大惑不解,也令人担忧。

担忧什么呢?至少有四点:

一、战争与和平:这是最根本的“世界观”和政策的出发点。在改革开放前几十年,一向以“只要帝国主义存在,世界战争(不是局部战争)就不可避免”为理论基础。因此有“深挖洞、广积粮”,“大三线、小三线”,“全民皆兵”等等一系列口号和政策。而且,总认为有人“亡我之心不死”,先是“帝”,后是“修”,挺身而出要做世界革命领袖。结果几乎与世界所有强国富国为敌,也没有拯救多少弱国穷国,浪费了多少人力物力,失去了宝贵的时机和时间,自己却濒于经济崩溃。好不容易到八十年代初,邓小平和一批高层有识之士经过深思熟虑,排除阻力,得出世界大战可以避免的论断,改革开放的路线才得以推行。因为“开放”的实质就是向以美国为首的西方世界开放(包括与之相联系的发展中国家),这一点,实际上毛泽东主席乒乓外交的战略决策已经为之打下基础。如果认为对方不可避免地要发动世界大战,而且主要是以我为对象,如何能够“开门揖盗”?那正是闭关锁国的依据……

二、霸权与民主:美国和西欧各国对内实行民主和对外行强权政治是客观事实,一贯如此 ,可以“并行不悖”。民主是一种制度,不是一种道德标准。国人的逻辑往往是:行民主者应该是“好人”,好人就不该欺侮别人,如果竟然欺侮别人,就说明你不是好人,那么民主也是假的。其实民主作为一种制度,其精髓就是权力的制衡,以保障公民的基本权利,防止个人或寡头专制。其保证是一整套法制程序、游戏规则,外加在言论自由基础上的舆论监督。不论在实践中有多少缺陷和“异化”,这套规则至今还在起作用,没有人能超越于它之上。但是在国际上尚无这样有约束力的机制。强权政治还在起主要作用,尽管二战后有了联合国等国际组织和规则,小国的发言权也大大增加,但是对霸权的约束在相当程度上还是靠力量均势。冷战结束后,很明显, 对美国外部的制约力量削弱,内部又由于武器先进可以避免人员伤亡,从而大大减少了对本国人民的制约(如越战),使美国实现“美国治下的和平”的野心和可能都有所增长。最近的事态更加证明“多极化”只是一种愿望和离现实尚远的目标。但是必须把国际上的霸权主义和国内的民主制度分开。不能据此反证其在国内实行的就不是民主,甚至进而认为“民主”“自由”从根本上就不可取……

三、军事、经济和智力:这次北约利用其先进武器对难以有还手之力的南斯拉夫的持续轰炸给人以深刻印象,说明军事力量在国际斗争中还是最后的依靠。这点没有疑问。所以美国对于保持其军力和尖端技术遥遥领先的地位才那么重视和敏感,所谓“中国核间谍案”之喧嚣除政治原因外,正代表了这种心理。但是我们不应忘记,西方之军事力量无不建立在雄厚发达的经济力量的基础上,因为这关系到更加根本的民心问题,绝不是牺牲黄油要大炮(如苏联)。今后在全球化过程中,国家之间的较量中经济因素的分量日益重要,而经济力量靠的是智力和人尽其才的机制。“知识经济”或“智能经济”是大趋势。这一历史趋势也不会因为科索沃一仗而改变。因此从长远和实质上讲, 二十一世纪的争夺还是智力和人才之争……

四、主权与人权:美国的外交思想中从来不大承认不干涉内政的原则, 其干涉范围随实力的增长而扩大。即使在十九世纪初的“门罗主义”时期,已经视拉美为其势力范围,不许欧洲国家染指,而自己则有权干涉。二战后,无论是冷战中还是冷战后,美国更加明确地以推行其民主制度和价值观为干涉的依据。对于美国以人权的名义任意干涉别国内政的做法应该进行抵制和斗争, 并揭露其对不同国家的多重标准。另一方面,我们也应承认“人权”有其普遍的原则,这一观念虽源于欧洲,却非西方人的专利。中国人自近代以来前赴后继的革命中,当然包括争取平等人权的目的,其中既有反对本国专制政权的压迫,也有反对洋人在中国领土上享有与中国人不平等的特权。自从联合国有了《人权宣言》之后,人权就不再是纯属一国范围之事,所以对于南非的种族隔离才能有国际社会长期的制裁。因此,认为只要是在一个主权国家范围内发生的任何惨无人道的暴行,他国均不得干涉,作为原则是站不住脚的,而且将越来越如此……

她在那篇文章中还清楚地告诉我们,在今后的日子里,我们与美国仍将长期处于非常不平等的地位。为什么?因为一是实力悬殊不可以道里计(这是全面的,迄今还看不到差距缩小的趋势);二是双方互有需求,而需求的程度则不平衡;三是尽管美国实行霸权主义,在国际上常遭到批评,但是相比之下,它并不孤立。它为什么不孤立呢?原因之一是它的霸权包括“顺我者昌” 和“逆我者亡”两个方面。即使它做不到“逆我者亡”,也能做到“逆我者” 衰,或者增加你发展的困难。再就是它的对立面并不都是无辜的、正义的代表。它高举的“人权”“民主”“自由”“市场经济”的大旗,不论自己在实践中如何多重标准,如何为其霸权服务,甚至伪善,就其核心思想而言还是代表了世界进步的潮流。因此,我们应清醒地看到,我国自改革开放二十年来, 虽然取得了空前速度的发展,但积累的问题也是不少,今后必将步入改革以来最艰难的阶段。国际环境对我国并不利,“得道”不一定多助,而“失道”则肯定孤立,甚至带来危险。中国正处于过渡阶段,“崛起”的趋势足以引起他国警惕,视为威胁,而实际力量又不足以确立其强国地位从而使国际社会作为既成事实来承认。在这样的情况下,更应切实体会邓小平关于“韬光养晦”的智慧和深远用意。实际上,我们最大的敌人是自己不争气,是国内弥漫着的腐化和种种严重的弊端,当务之急是切实加强内功,兴利除弊,即邓小平所说的“把自己的事情办好”。

编发她的这篇文章,我真的是很佩服她,感慨她不愧是百度百科名片说的“国际政治研究专家”“美国问题研究专家”(此文虽写于十多年前,现在看来仍不过时,而且感觉直指当下)。后来,她到长沙讲学,约我见面,我去看她,还将我在编此稿时所记下的一点感受打印出来供她一笑,她也果真付之一笑,现在我看也是好笑:

从这世纪到下世纪

我们要过那座廊桥

桥的这头却不坦平

改革之路曲折泥泞

开放之门虽已打开

却还可能被风闭紧

这风不仅来自四面

而且起于我们内心

我们究竟何去何从

那桥就在我们前面会给我们什么遗梦

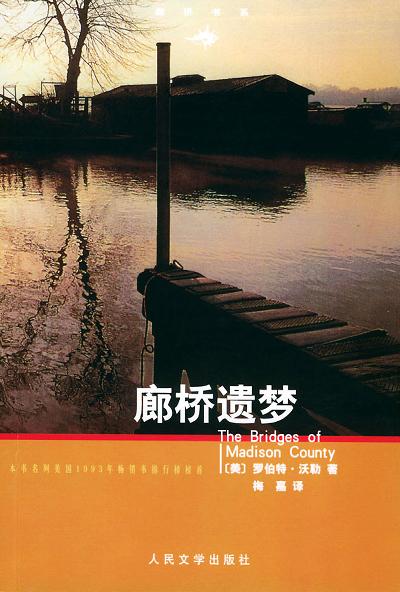

我为什么说“廊桥”而且说什么“遗梦”呢?是因为她曾经译了那本有名的《廊桥遗梦》。那书曾经轰动一时。她却认为“不值一提”(虽然她没有这样说,但那表情是这样,给人的感觉是这样)。她为什么这样认为,她当然有她的理由,后来她也有过文字:

大约四年前,在一个极其偶然的情况下应出版社之约翻译了《廊桥遗梦》(直译书名应为《麦迪逊县之桥》)。不意这本小书一下子变成了热门畅销书,一时间大有“满城争道”之势。译事本是我的余事,而且是业余之余。在正业学术研究之余有时心血来潮写点杂感、散文一类,然后行有余力,作为一种调剂,做些翻译。这“余力”就很有限了,所以我翻译的原则是以自娱为主,作品一般远离“正业”,同时须得我认为真正有价值,值得介绍的。八十年代翻译了巴尔扎克和薇拉·凯瑟的作品就是根据这一原则。当然当时选择巴尔扎克还有不使自己法文荒疏的目的。但是《廊桥遗梦》却非我的选择。时值盛暑,我主持的社科基金项目《战后美国外交史》八十万字的稿件正集中在我手里,处于最后统稿杀青阶段,凡是有从事学术著述体验者都可以想象这个阶段之艰辛,挥汗如雨,苦不堪言,不必尽述。此时人民文学出版社来问,有一本美国畅销小说希望我能承担翻译工作,并且要尽快完成。我听到“畅销书”,就本能地心怀警惕,要求先看了再说。读过之后虽未有所打动,但觉得至少品位不低,还有某种美感,觉得在为那本大书苦斗之余,可以当作一种消遣,如同吃冰淇淋一样,于是就接受下来。原文文字流畅,译起来毫不费力, 速度和抄书差不多,中文共八万宇,每天休息时间弄一点,两个月交稿,果然起了休闲作用。与此同时,那八十万字定稿也接近完成了。我非作家,没有笔名,但是这一次却不想署真名,胡乱起了个名字,因为觉得这在我纯粹是发了个杈,至今在我的履历表中从不把这本书列入著译作。

不料无心插柳却引起了“轰动效应”。在《廊桥遗梦》热的高潮中有的读者开始对译者产生好奇,不断地叫阵。后来终于纸包不住火,真名被曝光了。于是有一阵电视台记者来访,家里电话不断,各种报纸约稿提问等等,我的平静的生活忽然因此热闹了一阵。对于这一切,我都以不变应万变,坚决不以任何方式因《廊桥遗梦》而公开露面。越是炒得热闹,此意越坚,以至于有时在电话中对素不相识、锲而不舍的记者(或自称记者)发了点脾气。现在应该交代一下我当时的心态,那是一种逆反心理:在我所有的工作中,这是付出劳动最少,在价值上也是最轻量级的,尽管这不是一本坏书,我也没有说过根本不值一顾这样的话。我认为我的任何作品都比这值得关注。一九九四年我在南京讲学,适值《战后美国外交史》出版,有学生告诉我他已经在书店中买到,等我跑去看,已经不见,问店家,说是这类书进数很少,售完为止。与此同时,我恰好见到书架上插有我译的巴尔扎克(已再版过),而在显著地位的桌上以及架上平摊着放的却都是《廊桥遗梦》。那《战后美国外交史》是凝聚了包括我在内的多名学者积三四年之久的艰苦劳动之作,与《廊桥遗梦》的命运成鲜明对比,就本人而言,两种作品的劳动与遭遇正好“倒挂”,当时就令我感慨系之,自己跟自己比,心理不平衡。再者,我本非名人,也无意求名, 不论如何总不该以这本小书出名,让人一看到资某人的名字先和《廊桥遗梦》挂钩。这就是我坚决拒绝在热潮中露面之故。我为巴尔扎克和薇拉·凯瑟都写过书评,对这本书既不写书评,也不参加有关的讨论,也是为的不愿凑热闹。

现在热潮已退,却有一些由这本小书引发的想法欲求一吐为快。我所见到的评论大多着眼于爱情与家庭以及与之有关的价值观。电影我始终没有看过,据说更加强调家庭伦理道德这一面。似乎很少人注意到书中所表达的另一层思想,就是对现代市场经济社会的逆反。(不敢肯定一定没有,因为我并未到处收集评论,看到的大多是热心朋友剪寄的。)男主人公罗伯特·金凯就是这一逆反的化身。他的一切言论、行为都是竭力挣脱市场化了的世俗的枷锁, 追求归真返璞。

……书中的爱情故事如果单从弗朗西丝卡的角度看,不算新鲜:一个嫁到边远小镇、本性有点浪漫气质的少妇,丈夫善良而不解风情,生活平静而乏味, 因某种机遇被激发起了潜藏的激情,圆了少女时代的梦。与福楼拜的《包法利夫人》、辛格莱·刘易斯的《大街》等等异曲同工。但是从罗伯特·金凯的角度就有其独特之处,是与前述的思路相一致的。那是一种摆脱一切世俗观念, 还原到人的最初的本性,纯而又纯,甚至带有原始野性的激情。天上人间只此一遭,如宇宙中两颗粒子相撞,如果失之交臂,就亿万斯年永不再遇。作者调动了一切想象力塑造出这样一个“最后的牛仔”,与这高度组织化的市场社会格格不入,处处要反其道而行,包括对爱情。这样一种爱情注定是“神龙见首不见尾”的。即使撇开弗朗西丝卡的家庭责任感不谈,能够想象她跟金凯私奔,然后两个人一起过日子白头偕老吗?那金凯还成其为金凯吗?这就像林黛玉与贾宝玉终成眷属,子孙满堂一样无法想象。每个故事有它自己的意境和规律,甚至不以作者的意志为转移。

我想如果这本小书有一定的魅力的话,就在于作者以独特的手法通过金凯其人表达了对现代社会的逆反心理和一种追求归真返璞的情怀。我能理解为什么这本书在美国畅销,但是此书对中国读者的吸引力究竟何在,我还是不太明白。

有什么不明白的呢?她当然是明白的,只是懒得这样说吧。美国人想挣脱世俗的枷锁,中国人当然也是一样,虽然中国的市场化不如美国的市场化。我也曾经就这本书以及这书改编的电影写过一篇小小的随笔,随笔的题目是《美丽的“老虎”》:

才走了《廊桥遗梦》,又来了《阳光灿烂的日子》。

弗朗西丝卡浪漫的四天使中国已婚女士的心海究竟激荡到什么程度,女士们大都笑而不谈。男士们却一个个津津有味,思绪翩翩,口若悬河。

“给她四天又如何呢?”有的人是非常自信的,口气中明显透露出自己对夫人的十足把握。这种人的意思是:“我老婆,哼,就是给她一个月,她也不会有什么奇遇!”有的人却不那么自信。还有人心里暗暗唯愿我们中国也多几个动情的弗朗西丝卡。

“为什么我就碰不到呢?”他们很为自己伤心。

是啊,世上的女人这么多,为什么他偏偏碰不到呢,这确实有点令人心伤。

好了,现在好了,答案马上就来了,你看看《阳光灿烂的日子》,看看那个马小军吧。即使你已过了十七八岁,虽然你再也回不到那个年代,但它能够触发你,使你想起过去的日子,使你回味那最初的对女人的朦胧的冲动、神秘的向往和偶然的遭遇,以及其中的酸甜苦辣——那时,你所激动的感情,是你对女人最真率的感情,那真情出自你对女人所怀有的最美好的向往想象。那时,你尚不知逢场作戏,尚不知爱情也可以游戏。

男人对女人一动真情,故事就变得格外动人。即使真像俗话说的,女人对男人就是“老虎”,那“老虎”也是美丽的“老虎”。不论你年老还是年少,不论你回避还是迎接,不论你天南还是地北,她总要闯进你的心里。你能做的只是祈祷,恳求上天保佑你,但愿你不被她“吃掉”。

可是,又有几人能逃掉呢?

恐怕没有人逃得掉的。

饱经风霜的现代牛仔、走南闯北的罗伯特·金凯,走到廊桥,动了真情,还不是被“吃掉”了吗?稚嫩非常的马小军,那就更加不用说了。虽然,他俩,一个在美国,一个在中国,一个年纪大,一个年纪小,结果却是一样的。

男人对女人动了真情,心里便会生出一种“以身饲虎”的特别浪漫。尽管这种特别浪漫在很多情场猎手看来(他们视女人如羔羊,一只只柔弱的待宰的羔羊),简直就是一种傻气。但在有情人的眼里,它却焕发出夺目的光彩。这光彩使他身上的不足甚至毛病甚至缺陷也让人可怜可爱起来。罗伯特·金凯是美好的,直到他的人生终点,他都保持着这种真情。马小军呢,也是一样,十七八岁时的初恋,于他是那么刻骨铭心,使他至今仍为之动情。

对爱能够持有真情,人生自然会有遗梦,日子当然也就灿烂,无情的岁月也变得多情。

我不敢说我写得好,但我敢说我写得真,因为我就是这样想的。我是这样想,也就这样写,这样多少也说明了为什么那本书会那样吸引很多人了(无论你是美国人还是你是中国人)。

此后,我与她的联系就是编她父亲资耀华的自传了。自传的书名是《世纪足音—— 一位近代金融学家的自述》。这是一本极好的书。此书出版后, 我寄了一本给我的好友张远山。远山看了后,激动地写了一篇万余字的述评。那是一篇极好的述评,我在下面摘抄一段,以示资中筠的父亲“解放之后”是如何为人处事的,从中我们亦可看出她和她的两个妹妹(一个叫资华筠,1936年生,舞蹈家;一个叫资民筠,1938年生,地球物理学教授)是从哪条路上来的:

资公急急赶回国内,余生尚有四十多年,他干了些什么呢?可惜资公轻描淡写地草草略过,令人不胜浩叹。

一九四九年一月十五日天津解放,各界人士弃家南下者更多。四月下旬,刘少奇(1898-1969)赴津稳住工商界人士。五月二日,刘少奇与天津工商界人士座谈,资公在座亲聆了这位湖南同乡的“剥削有功”论。

一九四九年九月,资公受托组建了中国民主建国会天津分会。一九五〇年春天举行的全国银行工作会议,通过了资公关于成立中国金融学会的提案, 并命其负责筹备。金融学会会长由中国人民银行行长南汉宸(1895-1967)挂名,其后照例不断换人,资公终生担任副会长。一九五〇年秋天以后,全国各省市分别开始并先后完成了私营金融业公私合营。一九五二年春,资公提议组织全国私营金融业全行业公私合营,中国人民银行采纳并委派资公赴上海筹备,到年底全部完成。资公被从天津调到北京,出任公私合营银行总行的副行长。这是资公最后一次建言。此时的资公刚过知天命之年,才智臻于极致,理应大展宏图,然而那双穿透历史烟云的无上法眼,业已看出世纪中点即世纪拐点。在此之前可以与言,故资公频频建言。在此之后不可与言,故资公转而沉默。然而其默如雷,震耳欲聋;大音希声, 惊世骇俗。

资公在一九五二年的“三反”“五反”运动中受到冲击,是他一生中遇到的最大考验。《天津日报》头版头条登出大字标题:“大奸商资耀华拒不坦白”。《人民日报》也在头版头条登出大字标题:“资耀华罪行严重,拒不坦白引起公愤”。“拒不坦白”说明资公不仅人格上问心无愧,而且精神上处变不惊。“拒不坦白”也可视为资公保持半个世纪沉默的别解,而且是度过浩劫的最佳对策。有人对一九五七年资公未被划为右派深感意外,其实绝非意外。若非如此,就不是见微知著、明察秋毫、世事洞明的资公了。

一九五九年,资公调任中国人民银行参事室主任,并担任此职直到一九九六年仙逝。他收到过周恩来总理签署的任命书,被称为“世界上年龄最大的公务员”。资公曾以不是党员坚辞此职,中国人民银行行长曹菊如(1901-1981)说:“这是周恩来点名任命的,会配备党员副主任和党员秘书配合你工作。”于是资公坚持要党员副主任全面负责行政、管理和人事,自己仅仅主管搜集近代货币史资料。资公心无旁骛地投入整整三十年时间,主编了数百万字巨帙的《钱庄史料》、《清政府统治时期货币史资料》、《中华民国货币史资料》(第一辑、第二辑)、《清代外债史资料》,从二十世纪六十年代至八十年代先后出齐,但他坚决不署“主编”之名,仅署“中国人民银行参事室编”。

“文革”期间资公也未受严重冲击,仅仅是“靠边站”。曾经听说一则文革轶闻:某公生有三子,依次取名“爱国”“爱民”“爱党”,皆为符合时代潮流之嘉名,然而“文革”期间被指控隐嵌“爱国民党”四字而获罪。资公生有三女,依次取名“中筠”“华筠”“民筠”。不知资公者或许会虚捏一把汗:若再生一胎,必当取名“国筠”,则资公危矣。然而资公天人,预知国将不国,故仅生三位巾帼豪杰即止。

资公长女资中筠女士认为其父后半生平安无事的主因是:“他本来为人谨慎,以后就更谨慎。”她似也秉承父风,决不夸夸其谈。但我以为主因并非谨慎,仅举三事以证。

一、资公从一九二六年进入银行界直至逝世,七十年如一日地提前半小时上班,从未迟到一次。其信条是“一切失败从迟到开始”。

二、资公平生不打诳语,任何压力都不可能令其精神崩溃,更不可能自污污人。其信条是“一切坏事从说谎开始”。

三、因公费医疗的报销渠道不同,资公夫妇即便吃同样的药,也严格分开。

可见资公的安然无恙非关谨慎,也非运气,甚至并非洞若观火的防患未然,而是至高人格的完美无瑕,因而找不到任何攻击点和突破口。

改革开放以后,资公担任民建中央常委兼副秘书长、全国工商联顾问、全国政协常委。资公曾打算赠送礼品报答此前长期善待自己的一位统战部官员。次女资华筠建议定制一件刻有古诗文的小型工艺品,资公欣然同意并主张刻《阿房宫赋》。资中筠以为最后几句“秦人不暇自哀而后人哀之,后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”过于刺激,不符合乃父一贯的谨慎作风, 然而资公凛然曰:“我要的就是那几句话!”可见对天眼通资公而言,一切都如水晶般透明。

资公一生,可以两件颇堪玩味的小事作结。

一九四六年,南京政府策划成立全国银行业同业公会,资公以天津代表出席。会后蒋介石宴请全体与会代表。徐柏园(1902-1980)引见介绍了资公,蒋介石(1887-1975)与之握手曰:“抗战有功。很好,很好。”

一九四九年,新中国成立前夕,召开政治协商会议,资公以天津代表参与筹备并出席。会后亲历开国大典。周恩来(1898-1976)引见介绍了资公, 毛泽东(1893-1976)与之握手曰:“做了有益的工作。很好,很好。”

在天安门城楼上心潮澎湃地听罢湖南同乡毛泽东的庄严宣告“中国人民站起来了”,资公走下丹墀飘然离去——其背影酷似越人范蠡、汉人张良、明人刘基,然而又远超前贤。范、张、刘都在功成名遂之后身退,因而是无人不知的历史传奇人物。但资公不会也不愿成为历史传奇人物,他功成以后不欲名遂,不欲人知,便挥挥衣袖倏尔远逸。

用资公自己的话就是:“几十年来,蹉跎岁月,对国家没有做出特殊贡献。现又垂垂老矣,心有余而力不足。但‘位卑未敢忘忧国’,‘满目青山夕照明’,有生之年,仍当继续努力奋进。”

来源:《老先生》

杂志的作用是向世界上黑暗的角落,人类文化教育的若干隐处,投以

搜寻的光亮,高掀警铃,使酣睡中的人们自梦中惊醒,扭转那些向后

张望的头颅,面向前方—–这是一百多年前的《时代》发刊词?!

可是我们却被告知五十年代流亡美国的张爱玲如何如何地穷困潦倒,

卖文难生计,几同佣人保姆的干活?同样的遭遇似乎还重现于遇罗锦的

八十年代?

据张的同学近文曰:扣除丧事费用,张爱玲尚有现金1.7万,存款:

三十二万多!

害怕真相的御用文人继续他们的谎言好了,毕竟禁书杀儒是太难以解

释了!