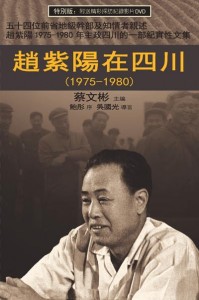

紫阳1977年在温江柳河(陈文书摄)

读罢本书,我们可以比以往任何时候都更清楚地看到:中国经济成功的源头和秘密,在于民众从毛泽东和中国共产党的那一套经济政治安排中解放出来;民众能够得到多少解放,中国就能够取得多少成功。

一

如果说,中国在毛泽东之后的年代所开启的改革与现代化事业,犹如长江黄河,惊涛骇浪,波澜壮阔,那么,本书则将带领读者登上青藏高原的巴颜喀拉山脉,那里是长江黄河的源头,举首云雪相连,东望一泻千里。一部中国改革史,必须从这里写起;摆在面前的这本书,应该进入这样一部中国改革史的第一个脚注。

英气勃勃的初唐诗人王勃,在其名篇《滕王阁序》中有句曰:“四美具,二难并”。这里,我愿意移用这六个字来评价本书。对于本书来说,“四美”者,时间、地点、事业、人物也:一九七零年代末期,那是中国的大转折年代,毛泽东死去,新时代开启;巴蜀之地,天府之国,四川是一片美妙神奇的土地;冲破旧制度的束缚,解放民众的生命力和创造力,那是惊天动地的事业;在这样的事业中,赵紫阳和四川农民、干部、科技人员、企业管理者们一道,有声有色地拉开了中国改革第一幕。这本《赵紫阳四川改革纪事》,集合了五十四位一九七零年代末期四川改革的亲身参与者的回忆。他们在深沉、平实的历史回望中,以具体、详细的原生材料,生动、翔实地再现了三十多年前中国改革起步的峥嵘岁月。今天的中国,正在巨大的经济成就之中骄傲地顾盼自雄。这样的成就从哪里来?有人说是中国当前制度的优越性所致,叫做所谓“中国模式”;而“中国模式”的这种制度优越性,据说在于党国权力集中,在于对抗普世价值,在于所谓“顶层设计”,在于能够办成大事,云云。读过这本书之后,我想,人们不能不对这一套有关“中国模式”的说法深自长思,不能不去重新审视中国改革与现代化的源头和它所走过的三十多年道路:黄河泛滥,常造成赤地千里;长江混浊,珍贵生物几近灭绝——回头瞻顾浩浩源头在山之时的清澈与凌冽,历史难道没有给出它语重心长的对于民族命运的诉说?

一部中国改革史的由清而浊、而污、而秽,决不只在文字的叙述之中,它更处处体现于乃至困扰着每人每日的生活。历史走过的弯路,不公平地要求着历史的创造者们来承担其沉重。本书的编者和作者,尽管都是中国改革的支持者和参与者,更可以说是早期四川改革的功臣,然而,在三十几年之后来回顾那段历史,对他们来说却可以是一件非常困难的事情。这个困难,主要还不在于年代的久远、年岁的老迈和记忆的模糊,而是在于当今政治的困扰。仅仅是回忆一下早期改革,就可能因此成为承袭了改革成果的现政权的眼中钉,这也未免太有讽刺意味了吧?然而,生活的严酷远远多于讽刺。本书作者大都是离退休干部,是一般所说的“体制内”人;编者蔡文彬先生,更是有着传奇般的政治经历,二十多岁即担任四川省级领导职务,四十出头却因早年的“文革”经历而遭到政治清洗。在赵紫阳成为中国政治的最大禁忌之一的今天,他们能够勇敢地站出来,实事求是地面对历史,围绕赵紫阳这位早期四川改革的领导者、也是中国八十年代全国改革的领导者当年在四川的所作所为,发掘遥远的回忆,爬梳尘封的历程,澄清历史的本原,这是极为难能可贵的。我所谓“二难并”者,就是编者和作者二者,他们有这种难能可贵的历史态度和难能可贵的精神风骨。无论是作为一个曾经参加了八十年代一部分改革事业的后来者,还是目前作为一个研究中国改革的学者,我都想借此机会,向这些用亲身经历和晚年回忆写下了改革历史的中国改革先行者,表达我崇高的敬意!

二

赵紫阳是在一九七五年十月下旬来到四川,这个当时中国最大的省份,履新中共四川省委第一书记、四川省革委会主任和解放军成都军区第一政委职务的。这个时候的“天府之国”,正处在民生凋敝、山川失色的时刻;这个时候的中国,暴君毛泽东还在苟延残喘,宫廷政治正是风阴雾寒、瞬息万变的时刻。在经过了至迟自六十年代初开始的十五年饥荒和动荡岁月之后,四川面临的头号挑战是:一亿民众要吃饱肚子。人民公社、“学大寨”、“以粮为纲”、“割资本主义尾巴”,就像一具具制度的、政策的和思想的枷锁,压在农民和干部头上,人们有脑不能独立思考,有嘴不能真心说话,有手不能创造性劳动,有脚不能自由迁徙。人还不如动物,怎么可能满足自己的衣食等起码需求?

然而,两年之后,仅仅两年之后,一样的山川,一样的天地,一样的人民,一样的原野,四川的农业生产就进入了“芝麻开花节节高”的新形势(参见本书王能典、杨忠好文)。这应该算得上人间奇迹,但它的“秘密”却稀松平常。本书作者们,不分老少男女,异口同声强调赵紫阳的贡献。今天已经不被官方媒体提及的旧日民谣,“要吃粮,找紫阳”,在他们的回忆中不仅表现为大量的、切实的事实和数字,并且还在更多的民谣中得到体现和丰富:从“三三见九,不如二五一十”,到“水陆不通走旱路”。赵紫阳没有点土成粮的魔术棒;我们看到的,是大半时间奔波在乡间山路、时时驻足倾听田间老农声音、看到某地的成功做法马上连夜召集现场会的这样一位决不高高在上的官员,是有担当、也有技巧,敢试验、也敢拍板,重政策、也重科学的这样一位兼具政治智慧、道德良心和科学头脑的平民政治家。最重要的是,他知道,种田的魔术棒,在世世代代耕耘于斯的农民手中;要创造奇迹,就要在乎、关爱这些农民,而不是在乎上级指示、关爱自己的乌纱,就要尊重、解放这些农民,而不是蔑视、束缚、压制和盘剥他们。

这就是最初的改革——那个时候,在中国的当代词典里,甚至还没有“改革”这个词汇;那个时候,创造了人民公社、“学大寨”等这一切践踏人间常识的伟大“天条”的毛泽东,还昏而未死,死而未僵。在这样的时候,对一个主政一方的“大员”来说,是敬畏农民那咕咕叫唤的肚子,还是崇拜老毛那胡思乱想的脑袋,这可以决定政治的命运,也就划开了历史的分野。没有打出“民本政治”的动人旗号,也没有发出“死而后已”的煽情誓言,赵紫阳却实实在在地实践了他的平民政治:以满足平民的需求为目标,以学习平民的智慧为方法,以实践平民的生活为风格。他知道,政治家的本领不在于把权力集中到自己手中,不在于强加给民众自己的那一套所谓“顶层设计”,甚至也不在于有本事去办什么“大事”;民众自己会创造自己的生活,政治家要容许并且尽可能地帮助小民把他们生活中的小事情一件一件办好——这在一九七零年代的末期,在那个人们还没有完全从“领导一切”、“关心国家大事”这样的噩梦和呓语中醒来的时候,固然是非凡(你也可以读为“非常平凡”)的智慧和胆识;而就在某党“代表一切”、中国崛起于世界、中国对于巨大项目的巨大投资让全球目瞪口呆的这样一种“盛世”今天,如果还有人意识到中国的无数小民们还有无数小事情需要解决的话,那么,他恐怕也不能不承认,这依然是中国最为需要的政治智慧和政治胆略。

因此,读罢本书,我们可以比以往任何时候都更清楚地看到:中国经济成功的源头和秘密,在于民众从毛泽东和中国共产党的那一套经济政治安排中解放出来;民众能够得到多少解放,中国就能够取得多少成功。如果说真的有什么“中国模式”,这就是“中国模式”的真髓;如果说,有那么一种“中国模式”,不是要解放民众的生命力和创造力,而是要在新的财富基础上,以新的政治包装和权力设计,来重新创造一套剥夺民众、压制民众、敌视民意的政治经济制度,那么,我敢说,无论它今天多么成功,早晚也要走入死胡同,要被本书所展示的那种旨在解放民众生命力和创造力的“四川模式”所击倒。

三

本书作者和编者自许“不虚美,不掩过,求真务实,秉笔直书,拒绝穿靴戴帽,告别新老八股”(见“主编的话”)。我的感觉是:他们做到了。读这本书,感觉犹如回到当年的历史现场,在深具观察力的参与者指点下,亲眼看到那些动人的细节,亲炙赵紫阳和其他改革先行者们的奕奕风采。

书中好文章太多,有意思的事例更多。这里我仅举几个例子。一个是藏族干部杨岭多吉的谈话,其中多有展示赵紫阳在重大、敏感政治问题上的胆识,包括平反所谓“新的叛乱”,包括赞赏杨岭多吉对于毛泽东民族问题论断的批评。再一个是号称“包产到户第一县”蓬溪县当时的县委书记周裕德的回忆,说的是一九七九年川东大旱,赵紫阳在半年时间里,五次来到作为灾区的蓬溪县,并且主动提出“省上无论如何也会把你们这五个(灾区)县的(粮食)问题解决了,让百姓有饭吃”。还有畜牧专家张新琴的回忆,提到工作组向省委汇报说,垄断经营的外贸部门收购农民生产的茶叶时压价压得厉害,赵紫阳就敢说,告诉农民,“以后要再压价的话,你们就用扁担打”。女经济学家陈力所讲的自己一篇文章的际遇,更是细致、详尽地展现了一个个案,充分展示了已经身为国家总理的赵紫阳是怎样对待一封来自毫不相识的人的来信的。书中有赵紫阳亲笔回信的影印件,弥足珍贵。在整本书中,包括“新政举要”、“兴革大端”、“轶事记详”、“战友深情”等各个部分,这样的故事、细节、记载,俯拾即是,为那些常常显得空洞、虚矫的所谓宏大历史叙事,提供了有血有肉的真实。在这样的真实中,历史轻易就能挣脱什么人为了什么利益而刻意所做的种种隐瞒、扭曲、和污名化,评判一个历史人物也就变得不再是一件过敏、矫情、处处为当代政治权力所役使的那种蝇营狗苟、捉襟见肘了。回忆的人,深情而坦荡地说出他们对赵紫阳的高度评价。你可以不赞成他们的评价,但是你无法抹煞他们的回忆。

喜欢历史联想的读者,当然还可以多走一步,从中读出可能超越回忆者本意的一些内涵;善于梳寻脉络的编者,也在很多可能的地方,发现了本书主人公思想、行为的历史发展。就前者而言,比如说,一九七六年四川松潘、平武大地震,与二零零八年汶川地震大体处于同一地区;读本书有关松潘平武地震的相关文章,我首先诧异:为什么,在一九七六年,科技工作者能够那样准确地预报那次大地震?为什么,在来自北京的巨大政治压力下,四川省委敢于顶住压力,果断拍板,提前宣布进入临震紧急状态?为什么,在那样可以灭顶的政治压力下和极其落后的救灾条件下(有人也许还会加上一句:在完全没有电视转播能够给他政治上加分的那样一种通讯条件下),赵紫阳可以那样深入灾区指挥救灾?面对这样的问题,今天还在面对天灾频仍的人们,恐怕就无法忽略相关的政治因素了。就后者而言,比如说,蔡文彬先生多处发掘道:赵紫阳强调对话的那种观念,是从文革结束到一九八九年天安门一脉相承的;而这是他从“文化大革命”中学习到的重要政治经验。再比如说,编者也同样强调了赵紫阳四川时代的人道主义关怀,看到了这种关怀对于北京时代的赵紫阳的深远意义。了解到这样的历史,那种还在用权力政治的宫廷阴谋来解读赵紫阳一九八九年对于学生运动的同情和支持的论点,恐怕就很难摆放自己的理论框架了。在这样的意义上,本书又不止再现了当时四川改革的历史现场:它还帮助开掘了理解中国后毛时代整个政治发展的历史脉络。

这就是说,本书的成就,已经超越了编者和作者最初的设定。一部求实的历史,总是这样:它的根基在于求实,它的价值超越回忆。向后看看得远、看得真、看得细的人,向前看也同样看得远、看得真、看得细。一切愿意了解中国改革的起源的人,固然决不应该错过本书;而一切希冀能够对未来中国有所展望的人,也同样不容忽略本书。这本书讲的绝不单单是赵紫阳和早期四川改革;它讲述的是这样一段故事和这样一种哲理:在亿万普通人甚至连饭也吃不饱的绝望时刻,只要有了那样一种做法,一切希望都会迸发并迅速成为现实——这种做法,就是赵紫阳一九七零年代后半期在四川的实践:相信亿万普通人身上有可以提升自己命运的动因、能量、智慧和潜力,并尽自己的努力来为他们能够实现这种命运的提升而创造条件。中国者,非“中国模式”之中国,它是中国民众之中国!

2011年4月5日,于太平洋上“浮浮书屋”

(《赵紫阳四川改革纪事(1975—1980)》,蔡文彬主编,香港:新世纪出版社,2011年4月出版)