作者简介丨郭于华,1956年7月生于北京。1990年毕业于北京师范大学,获博士学位;2000-2001年于美国哈佛大学人类学系做博士后研究。1990-2000年任中国社会科学院社会学所研究人员;2000年至今任清华大学社会学系教授。

母亲的老家似乎是忽然出现在我眼前的。儿时只听母亲讲过川陕鄂交界处的大巴山、鸡心岭,神秘的原始林和各种充满诱惑人又令人害怕的动物、植物;而关于人、长辈、亲属、关系,关于生计、生活、事件却不存在;所谓老家,仿佛只是一个虚幻的、童话般的世界。直到上个月,一位表亲因病去世,埋葬骨灰时亲戚们聚在一起,偶然谈及老家的人和事,犹如一声炸雷轰醒了我的好奇、渴望,迫不及待地想要了解故乡故人,想要知道前辈故事。

夜不能寐,脑中萦绕着一连串的问号:为什么我50多年中从来没有对前辈、故乡发生过兴趣?他们是谁?是什么样的人?他们是如何生活的?他们有过怎样的经历?他们的后代、我的兄弟姐妹们及其家庭又怎么样?我感到内心的震动巨大,充满内疚、自责和反思:我为什么从来没问过这些?甚至没有过好奇?而我同时却是一个社会学研究者,尤其专注于20世纪下半期农民的口述历史并在超过15年的时间里走过许多村庄,做了不少口述史的记录和研究,还出版了专著。我也不止一次地在上课、讲座时强调:“将文明落实为普通人的日常生活,人们卑微琐碎的经历和讲述便具有了非凡的意义,可以成为宏大历史的有机部分。就此而言,每个人的经历都是历史,每个人的苦难都有历史的力量,每个人的故事都弥足珍贵,每个人的历史都不应遗忘”。而我却独独忽略了自己家族、前辈的历史。我也曾多次讲到:“记忆和历史是由权力控制的,决定什么被记住和什么被忘却的是权力、是治理的产物”。而现在我却发现,有意忘却、掩盖历史,作为当事人和我们自身也参与其中。

我能够理解母亲的不讲述往事,那是因为特定的时代、特殊的环境和工作,不能讲,不敢讲,甚至不能也不敢去了解。从上个世纪40年代母亲和舅舅分别回过老家之后,直到他们去世再也没与故乡亲人有过联系。血肉至亲,远隔天涯,生死不知,这会是何种心理感受?他人无从体验。而今天,仿佛天意,冥冥中先人的魂灵在召唤我,他们要倾诉,他们需要被聆听,而我是最合适的人选。作为后代,我唯有从认识前辈、了解他们的生活开始,记下并传递和分析他们的历史,方能完成一份后人的心愿和学者的责任,也算是对先人的一个交待和纪念。

获知老家消息后,说走就走,驱车前往。老家亲朋,故乡山水,我来了。

获知老家消息后,说走就走,驱车前往。老家亲朋,故乡山水,我来了。

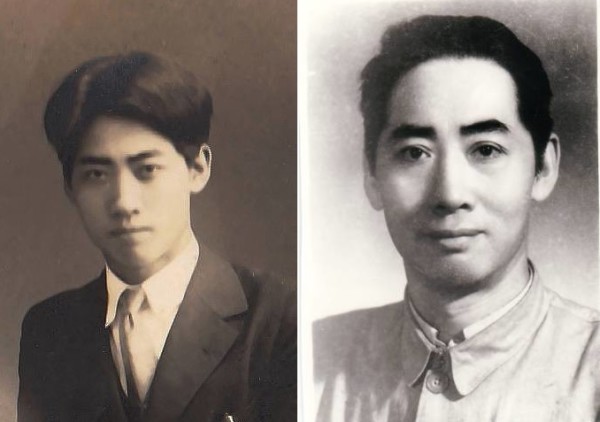

我的外祖父于怀廉,字文卿;祖上来自于湖南省石门县田家坪二龙岗;居住地为今陕西省镇坪县(三省交界处,历史上曾经属蜀、属楚、属秦)曙坪乡;家有田产;兄弟四人中行二,分家后定居于上竹(文竹)乡大坝村。早年参加同盟会,追随孙中山三民主义,曾常年在外(西安、武汉)奔波,难以顾及家庭,非但不能挣钱养家,每年还需家里补贴银两若干。外婆袁氏,出身待考,非常精明能干,除操持家务、耕种土地外,尤其善长经营药材生意。分家后比起其他兄弟不算富有,主要原因是除了供外爷在外花销,还要供舅舅于振瀛在外读书(1921年中学毕业后到北京就读,后考入国立医科大学,学习医学),母亲后来也随舅舅到北平读书,并参加12.9学生运动,进而入党并于1937年奔赴延安。

大约在1923年左右,因外婆去世,外爷回到家中。适逢当时比较凶恶的县长被造反的农民(土匪?)杀死。外爷去到西安谈此乡间情况,之后受省党部之委托回乡安抚百姓。他在一段时间中帮助打理县府工作,并担任地方武装民团的总团职务。然而就是这一段经历造成了他后来的命运,在镇反运动中作为镇压对象被捕。还有一个重要原因与土地有关,1947年,时任国民政府立法院第四届立法委员和中国民主革命同盟中央常委的舅舅回乡与父亲长谈,劝阻父亲不要参与竞选第一届国民大会代表,并劝说其放弃土地:“时局动荡,世道要变,不要保留土地了,都分了,谁种就给谁”,但遭到父亲拒绝,父子不快。舅舅于是匆忙离家(前往设法营救杜斌丞、王菊人,但未能成功)。自此父子再未相见。

据镇坪县志载:1950年1月镇坪解放;同年8月15日全县即开展办理国民党党、团、军、特人员登记(查阅民国档案1941年县党部党员名册280人中并无外爷姓名,他并未加入过国民党)。外爷曾躲到女儿家中暂避,但终于无奈地回到自己家中。其间经常召开斗争大会,每次外爷会由孙子(我二表哥)背上背下(祖屋在半山被称为杉树坡的地方)被斗争。1951年外爷被捕入狱,家人不清楚罪名为何(估计一是曾为“伪政人员”,二是拥有土地。),没有通知书,没有判决书,没有档案记录(本人查阅过县档案馆档案,1941至1948年档案较齐全,连乡务会议的记录都有保留。而1949年至1956年的档案全无)。

1951年(其时监狱设在牛头店乡)、1953年(监狱随政府迁至县城所在地)二表哥两次前往探视,第一次精神尚可,第二次探望时行走需拄拐杖。外爷只对他孙子说了“你们要好好生活,我活着不得出去了”。1954年接到于文卿死亡通知,二表哥前往收敛;没有人知道他的死因,死亡时没有家人在身旁。据二表哥回忆:鼻孔有血,不知是怎么死的。狱方只用了薄薄的四块板拼了个匣子(手指宽的缝隙,从外面能看到里面),草草埋了。二表哥将人起出带回家中,用一棵杉树整木,剖开掏空,做了一副“大材”,葬于老屋后面山坡上,与外婆坟墓相依。鉴于当时情况,没有敢立墓碑,只是一座石墓,而今已被草木覆盖。墓地依山而建,坐北朝南,视野开阔,林木葱茏。

据乡里亲戚回忆,当地山高林密,土匪猖獗,通常抓到土匪必杀。但外爷担任总团代理县务时,抓到土匪都问一下是什么原因当了土匪,如果是因为贫穷走投无路的,只要保证不再为匪回家好好种田的,都给点钱放了,故手上没有人命。唯一让人害怕的是他痛恨赌博,经常手上拿个棒棒,见到打牌赌钱的就打,说“输光了又去当土匪?”镇反运动中未被枪毙概与“没有血债”有关,也和镇坪解放之前于佑任(与舅舅相熟)曾经打招呼有所照应有关。

据乡里亲戚回忆,当地山高林密,土匪猖獗,通常抓到土匪必杀。但外爷担任总团代理县务时,抓到土匪都问一下是什么原因当了土匪,如果是因为贫穷走投无路的,只要保证不再为匪回家好好种田的,都给点钱放了,故手上没有人命。唯一让人害怕的是他痛恨赌博,经常手上拿个棒棒,见到打牌赌钱的就打,说“输光了又去当土匪?”镇反运动中未被枪毙概与“没有血债”有关,也和镇坪解放之前于佑任(与舅舅相熟)曾经打招呼有所照应有关。

追随国民革命,并为革命贡献了一儿一女的地方绅士于文卿,却在镇压反革命运动中死于非命。享年80岁。

于文卿的后人,凡留在家乡的,皆在历次政治运动中历经磨难。我的二表哥,一介普通农民(受过完整的基础教育,1949年初中毕业),被打成反革命集团首犯,1964-1974年入狱十年,在陕北黄陵县劳改;二表哥的亲家祁家表哥(其父为西北大学毕业之高材生,回乡创办了全县第一所公办学校),因包庇反革命罪被判刑十一年,致使其两个孩子年龄相差了二十岁。我的大表姐,嫁给当地号称第二大的“地主”家族,运动年代丈夫被判刑送往新疆劳改,她作为被称“大小姐”的人,一人操持全部家务,自己犁田耕作,把孩子拉扯大。……每个家庭的经历都充满坎坷,几乎都是一部苦难史,而讲述者至今仍存有顾虑,对话时常欲言又止。

短短四天,匆忙走访,尚不及了解详细。本文根据家乡亲戚口述记录,只算开篇,未完待续。

2014年12月22日 冬至 于北京

补记:我二表哥已经83岁,似乎继承了外爷的倔强,他说到,上世纪70年代在监狱服刑时,本来是在外做农活,相对比较自由。林彪事件时突然把他们都收监了,并开大会训话,管教干部说,“你们这些反革命高兴什么?你们的总后台林彪垮台了”。二表哥不解,举手提问:“林彪不是你们的副统帅吗?咋成了我们的总后台?”管教干部站在台上楞了半天没答上来。

二表哥大约是90年代初来过北京,我大表哥带他去参观纪念堂,开始他不明就里跟着走,一听说是毛纪念堂,扭头就走,不肯进去;好说歹说(包都存了,票也买了,大家得一起走出口)他才勉强进去,然后看也不看,径直走向出口。我想这其实是正常人的反应。

二表哥聊天时对我说:毛老汉如果不死,土地永远到不了农民手里。经历了惨痛的运动过程,仍然保持正常心智的人,更值得尊敬。

来源:传送门—于建嵘的东书房