摘要

但当这个国家真的来临到现实中时,丰子恺却发现,这个童话中的美梦却变成了现实中的噩梦。尽管他在1958年的《决心书》,和其他知识分子一样,像“赤心国”里的人那般将自己的心交给人民,但交心的结果却成为了这个真诚画家的罪状。

夫人之生,斧在口中,所以斩身,由其恶言

——丰子恺录《法句经》,1950年7月

这幅漫画初看起来平淡无奇,两个身穿毛式中山装的人站在阳台上,隔着一面墙壁亲切地交换手中的报纸,脸上还挂着热情洋溢的微笑。尽管建筑和人物都不过是寥寥数笔,勾勒大概,但画家却特别着意细致描述了一个细节,尽管这个细节只占到画面上不足百分之一的位置,但却是赋予整幅漫画精神内涵的点睛之笔,也是画上的两个主人公所以交换报纸和热情相对的唯一原因——因为这两份报纸分别是《人民日报》和《解放日报》。

考虑到这幅漫画刊发于“大跃进”热情似火的1958年,我们就不难理解其中蕴含的文宣意味,但相比起这一年喷涌而出的数量惊人的宣传画上那些充斥着“一个萝卜千斤重,两头毛驴拉不动”之类的夸张标语,这幅漫画上出现的两份报纸上的小字标题,可以说是微不足道,漫不经心地观看者很容易将其忽略,而将整幅画当成是一幅描绘邻里和谐的小品画。但对漫画的创作者,刚刚当选为上海市第三届人民代表大会代表的丰子恺来说,《交换报纸》恐怕已经是他在文宣工作上的极限了。

在整个1958年里,丰子恺都在试图调整个人兴趣与国家政治之间的关系。作为一名数十年来虔心茹素的佛教居士,丰子恺一直以后都在秘密从事他的《护生画集》的绘画工作,这套画册的目的只有一个,那就是继承先师弘一法师慈悲众生的遗愿,通过这些画作来唤起人们爱惜生灵的慈悲之心,这些画作显然是丰子恺的精心之作,每一则画面和每一个故事都沥尽心血。而另一方面,作为一名国家干部的丰子恺,则不得不按照党的指示履行他的政治义务,包括用他的画笔,为如火如荼的“大跃进”和其他政治思想宣传工作挥毫泼墨。

相比丰子恺倾尽心力的《护生画集》,这些政治文宣作品大都质量徘徊在《交换报纸》之下,从这些画作的口号式的标题也能略窥一二:《花满瓶、酒满樽,预祝明年再跃进》、《谈论总路线》、《战鼓敲得响,利箭在弦上,跃进再跃进,前途无限量》以及转为庆祝中共新政权成立九周年而作的《钢铁满厂,粮食满仓,敬祝国庆,万寿无疆》等等。在面对这些不可避免的政治任务时,丰子恺总是选择直截了当将官方的政治口号照抄搬用,似乎并不愿将太多的心思花费在上面。

在1963年出版的第一本经官方认可的丰子恺个人作品集中,这些明显出于政治宣传目的而创作的画作几乎都被排斥在外。丰子恺在1958年创作的那些歌颂大跃进的画作一张也没有被选入,而带有宣传意味的画作,也只有这幅《交换看报》。

在画集中,这幅画被和丰子恺在22年创作的另一幅名为《邻人》的画放在一起。这幅早先的漫画上,同样画了两个站在阳台上的邻居,但这两个人却表情冷漠,互不闻问,阳台之间甚至还加装了一道铁栅栏,阻断了联系的可能。毫无疑问,丰子恺想通过这种古今之间的对比向读者说明:正是中共的新政权将人与人之间冷漠的“旧社会”变为一种和睦共处的道德新社会,人们解除了彼此之间的隔阂,彼此微笑,分享同一张报纸,正如丰子恺在1961年新年前夕发表的文章所宣称的那样:“‘万恶社会’已经变成‘君子国’了”——但对真实生活在这个“君子国”中的丰子恺来说,一切也许并不像这些热情洋溢的画作和那句单纯的口号那么简单。

这两幅画作被同时刊登在新政权下出版的丰子恺第一部个人画集《丰子恺画集》中,丰子恺试图通过将1935年竖起铁栅栏冷漠隔离的邻人,与1958年热情交换报纸的邻居进行新旧对比,展现共产党新政权对道德的提升,但在研究丰子恺画作的汉学家何莫邪的眼中,这幅画能让人感到“丰子恺在创作这幅画时政客们在他脖子上的呼吸”[page]

解放:“君子国”来了

丰子恺与“君子国”的第一次邂逅是在1949年的上海,确切地说是5月27日。这一天,刚刚从香港举办个人画展的丰子恺第一次见到开进城市的中共军队。尽管丰子恺并不是一位激进的左翼人士,这意味着他没有出现在当天被组织到大街上的欢迎队伍当中,但根据丰子恺的女儿丰一吟的回忆,丰子恺仍然和他的孩子们站在弄堂口,看着这些年轻的战士们队列整齐地经过他们的面前,尤为令他感动的是,这些士兵竟然拒绝收取路旁欢迎者的慰劳食品。

丰对此大发感慨,他告诉刚刚成年的儿女们“旧社会有一句话,叫做‘好男不当兵,好铁不打钉’。这句话现在不适用了。解放军为正义而战,当兵的个个是好男!以前被称为东亚病夫的中国人从此振作起来了!我们的国家前途无限光明!”丰子恺甚至还写了长达十页的长信给他赴美留学的儿子丰华瞻,“热烈赞扬新社会,歌颂解放军”,还要求儿子把信转给还在国民政府控制下的厦门教书的女儿丰陈宝,并且主动为人画肖像,用所得笔资充作慰劳解放军之用。

如果这段回忆可靠,那么丰子恺似乎从一开始就是新政权的热烈拥护者。但另外的证据的则显示,至少在中共进城的两周前,丰子恺仍然对时局忧心忡忡,在写给他在香港朋友的信中,他表示上海“居民对战事已感麻木,但竞储粮食,以备困守之需耳”,他同时提到令人忧心的生活问题“物价飞涨,银元吃香,地摊到处皆是。离沪半年,不料一变至此也”。在五天后另一封写给好友常君实的信中,丰再一次打探战事消息,“战事似无剧变,吾弟消息灵通,如有所闻,尚乞随时见示”。而此时的丰子恺更关心的是他刚刚在上海新置的住所,在这封信的最末,丰子恺自我解嘲地写道:“炮声中小兴土木,可谓悖时;亦可谓‘人心安定’之象征也,一笑”。

这些私人信件所显示的内容,似乎更符合丰子恺一直以来保持的个人形象——拒绝党附于任何一方政治势力,介乎半隐士般地在属于自己的艺术田园育禾灌蔬,只有当时局真的干涉到他的私人生活时,他才会做出相对的因应。对这场突如其来的内战,丰子恺的态度也许正如他在这一年3月给《论语》杂志绘制的封面一样《城门失火》,仍人不由得担心会不会“殃及池鱼”。

比起接受或拒绝哪一种政治观点,丰子恺更关注于个人道德完善,就在炮火隆隆之际,他仍然在绘制《护生画集》的第三辑,并且频繁地与他的老友广洽法师书鸿往来,探讨画作进度和出版事宜,尽管这部画集公开宣传人道和和平的思想,但却很难找出与这一年内战时局相关之处,唯一能勉强产生联想之处,就是那幅描绘两个人正在互相割去对方的耳朵和大腿当做下酒菜的《互割互啖图》,对比起将其视为对国共内战自相残杀、最终会两败俱伤的隐喻,倒毋宁看作是食肉无异同类相残的道德劝诫。

也正是因为丰子恺颇为善于在乱世中的求全自守之道,因此1949年“君子国”的降临,对他来说接受接受起来并不困难。新政权上台伊始便将恢复秩序作为首要任务,其宣传的共产主义人人互助合作的思想,在丰子恺看来,似乎也与他一直笃信的佛家极乐净土和传统士人心目中理想的“大同世界”别无二致。当然,这种乐观情绪的重要来源之一,是丰子恺这样一直生活在的知识分子对新政权除了它反复宣传的口号之外,对其几乎一无所知。而且越是像丰子恺这样内心单纯的人,就越容易被这种高亢的宣传口号所掀起的热情所吸引并且深陷其中。

因此,仅仅初尝新政权之味的三个月后,丰子恺就兴奋地给他的好友夏宗禹写信,这位曾经自称“不教课、不演讲、不开会”的“三不先生”激动地告知他的朋友自己已经一改过去深居简出的习惯,更多地加入到由中共主导的社会活动之中:

“你说我解放后动起来了,我自己也觉得如此。我觉得现在参加人群,比以前自由得多,放心得多。以前社会上那些人鬼鬼祟祟,装腔作势,趋奉富贵,欺凌贫贱……那些丑态我看不惯,受不了,所以闭门不参加一切团体……现在出门,大家老老实实,坦白率真,衣服穿得破些也无妨(以前我讨厌此事,因为我不爱穿好衣,而社会上‘只问衣衫不问人’),说话讲得真率些也无妨,实比从前合理得多,放心得多,所以我的私生活也已‘解放’了。”

从某种意义上说,这种“解放心态”贯穿了丰子恺的整个五十年代,只要得到触发的机会,丰子恺总是不吝表现自己这种欢愉之心。1955年6月6日,再给广洽法师的信中,丰子恺告诉他“祖国气象全新,与昔年大异,我等在新中国生活均甚幸福,真可谓安居乐业”,丰子恺也劝服他这位老友“身体康健后,盼能返国巡礼,当必欢喜赞叹也”。1958年除夕,他再次给广洽法师报告“大跃进”的“丰硕成果”:“国内劳动热情甚高(儿童少年壮年皆参加,惟老者不预焉),粮食钢铁产量大增,富足可喜”1959年3月3日,丰子恺再次在信中邀请广洽法师来新中国访问,因为“近来国内工农事业,均大进步,祖国前途,极为美好”。

而在公开场合,丰子恺也像其他加入到新政权的知识分子一样,在赞美中共丰功伟业方面不吝文墨。作为一名漫画家,或者按照新政权的定义是一名“漫画工作者”,他们在这个新政权的重要责任就是“必须坚定自己的立场,严肃对待自己的创作。只有站在党的工人阶级的立场上,对问题的分析才能正确,才能敏锐犀利,才能揭露矛盾的本质,这样的作品才具有教育作用、宣传作用和鼓动作用”。

尽管丰子恺这位一向温和的漫画家无法完全按照官方要求那样成为“一个阶级斗争的坚强战士,一个党在政治思想战线上,用漫画作斗争武器的近卫军”,但他同样在自己力所能及的情况下做出了自己的努力。为了表现新政权的气象一新,他一改过去只用黑墨白纸的绘画方式,使用鲜艳的彩色来表现新政权治下的社会生活丰富多彩,这种彩色的绘画方式在表现革命中国必不可少的红色时显得特别有效,几乎丰子恺绘制的所有涉及到政治宣传色彩的画作中,都少不了这种革命的红色,它需要被仔细地填涂在小孩子脖子的红领巾上、手里举着的红色标语上以及空中飘扬的红旗上。从1950年创作的《马儿不吃草,只要喂蛋糕》(描绘一个手持红旗的小女孩骑在一个革命干部身上前进),到1960年的《中华儿女好精神,三面红旗一手擎,今日已戴红领巾,他年定是接班人》,这类涂上了革命红色的画作几乎占据了丰子恺在五十年代创作画作的三分之二,但在丰子恺自己编订的画集中,它们只占很少的一部分。

丰子恺与新政权的如此亲密合作,为这名曾经竭力远离政治的人带来了不少政治上的荣誉和地位,新政权成立伊始,他就作为社会贤达而列名“中华全国文学艺术工作者代表大会”,紧接着,他出席了上海市首次文学艺术工作者代表大会;次年,他又成为文艺界代表,出席上海市第二届第二次各界人民代表大会,在会上,他表态坚决拥护镇压反革命,然后,他又陆续成为上海市文史研究馆馆务委员(1953年)、中国美术家协会常务理事暨上海分会副主席(1954年)、上海市人大代表(1956)、上海市政协委员(1957)、全国政协委员(1958),到1960年6月,他又就任上海中国画院院长与中国对外文化协会上海分会副会长,两年后,他成为上海市美术家协会主席,从而登上上海艺术界的顶峰。

毫无疑问,这些官方的认可与优待使丰子恺对这个新生的政权产生了强烈的归属感,尽管过去的丰子恺对这些名誉头衔弃如敝屦,但如今他却似乎对此甘之如饴,他拥抱解放,用自己的方式,赞颂共产党所取得的卓越成就和新社会天堂一般完美的景象,这个新政权建立的“君子国”看来使他乐不思蜀,甚至心甘情愿与过去的自己进行斩钉截铁的切割,1958年,就在他将两位互相交换《人民日报》和《解放日报》的微笑邻居描绘成“君子国”的新楷模的那一年,他决定与过去的艺术道路进行一次不友好的道别:

“我从前有一个图章,叫作‘速朽之作’。凡是描写伤心惨目的景象的画,都盖上这图章,意思是希望这幅画‘速朽’,即这些景象快快消灭。果然,不出二三十年,到了新中国成立,我这些画都‘朽’了,这些景象都变成过去的噩梦了。我真高兴。”

而现在,他表示自己会“欣将彩笔绘新猷”——用新的彩色手笔去描绘“君子国”的太平美梦。只不过,就像所有展现出耀眼光明的事物一样,往往阴影就环绕在它的周围。[page]

批判:“君子国”的另一面

与过去的切割的方式有很多种,在旧日的画作上盖上“速朽之作”的印章应该是最简单的一种。但矛盾之处在于,那些画作之所以被盖上速朽印章,恰恰是因为画家无法清除这种令人不快的旧日阴影,越是强调“速朽”,就越是把这枚速朽之印深深地印在了自己的脑海里。所以,在新政权的逻辑里,与过去决裂的最好方式,就是一遍又一遍地彻底否定自己。

丰子恺并没有花费太多时间就发现了这一点,作为新政权的合作者,在享受官方提供给他的荣誉和优越地位的同时,他必须付出必要的代价,就是与过去的、不合新政权要求的自我进行彻底的决裂。早在1950年7月,也就是丰子恺给夏宗禹写信表达自己“解放心态”的兴奋的一年后,丰子恺就遭遇了一场针对他自己的批判,原因是他在文艺界宣传方向的大会上表达了对过去自己所擅长的传统绘画的认可,当来自解放区的画家介绍完宣传画的重要性后,丰子恺被邀请起来发言,他直言不讳地说道:

“工农兵的宣传画是非常重要的,是应该大画特画的。这一点是没有问题的。但是,我们不要忘了梅兰竹菊。梅兰竹菊也是重要的。梅兰竹菊是中国画的四君子嘛!文武之道,一张一弛。我们的生活也应该有张有弛的。成天叫喊打倒谁打倒谁也是很累的。在紧张的工余时间里,看看梅兰竹菊,不是可以陶冶性情?不是可以松弛一下神经吗?”

在一般人看来,丰子恺的话是典型的公允之论,但出乎在场人意料的是,这番温和的演说很快遭到了来自解放区的画家的群起攻之,批判声此起彼伏响起:“解放了,我们就应该宣传工农兵,反映工农兵的生活”,“我们的宣传工作是有阶级性的。世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨”,“有的人迷恋过去的老一套,迷恋地主资产阶级的闲情逸致,什么梅兰竹菊啊,什么四君子啊!这是妄图开历史的倒车。”

这是丰子恺第一次见到“君子国”的另一面,并不像他想象的那样温良恭俭让,而是同样充满了嘈杂与吵嚷,对一个一直以来连文坛笔战都避之唯恐不及的人来说,这种暴风骤雨式的批判浪潮令他胆战心惊。和他并坐在一起的女儿丰一吟发现父亲“脸涨得通红,嘴唇微微发抖”。

尽管这场突如其来的批判给丰子恺带来的是恐惧和痛苦,但这恰恰是新政权希望达到的效果,就像中共领袖毛泽东所说的,让这些“文艺工作者”和群众“打成一片”,就必定要“经过长期的甚至是痛苦的锻炼”。

上面这段话出自毛的《在延安文艺座谈会上的讲话》,这篇发表于1942年的讲话很快成为了当时正在如火如荼进行的“整风运动”的重要文件之一,也在以后成为指导“文艺工作者”的纲领性文件。对那些坐在台下对丰子恺大声批判的解放区画家来说,这篇讲话耳熟能详到了人人几乎都能背诵的地步,而由这篇讲话以及其他文件所共同塑造的那场惊心动魄的“整风运动”,也让他们记忆犹新,对丰子恺的这场批判不过是把舞台从延安换到了上海而已。

对亲历过整风的人来说,让丰子恺“脸涨得通红,嘴唇微微发抖”的这场小规模的批判,与延安时代的万人声讨大会相比,不过是小巫见大巫,而丰子恺倘使能像他的知识分子同行萧乾那样“热切地捧着《延安文艺座谈会上的讲话》,向喝过延河水的老同志打听1942年整风的盛况”的话,他可能也不会对这场批判如此胆战心惊。因为就像毛泽东在讲话中所说的那样,“锻炼”不仅是“痛苦的”,而且是“长期的”。

虽然在这场批判后,党刊《人民日报》的文艺部主任华君武代表官方向丰子恺道了歉,因为它“不符合中央的统战精神”,但是经历过此番惊吓的丰子恺已经对政治萌生退意,但很快,如潮水般涌来的一场又一场政治运动就让他开始明白,在这个新政权里,独善其身是不可能的。他开始学习如何在新政权意识形态的话语下生存,1951年出版的《子恺漫画选》是丰子恺在新政权下出版的第一本作品集,在序言的文末他特意提到这篇序言是在“一九五一年三月四日上海人民反美武装日本示威大游行声中记”,两个月后,丰子恺在写给夏宗禹的信中,已经不复1949年时的兴奋了,取而代之的是一种带有冷漠的平静。他先是用典型的官方政治词语说夏的稿件让他觉得“不但思想工作都进步,文字也进步了”,接着,他告诉夏他目前的工作是翻译苏联写实主义音乐的文稿,至于他自己的创作,“我已经对画失却了兴味,对文学也少有兴味”。

在信的最末,他提到了一件看似不起眼的小事“三月廿五《人民日报》有人批评我的漫画”,除了给他寄来了16万元的稿费外,还“二次来信要我经常投画稿”,但丰子恺的反应是“我坚决不画,把十六万送给志愿军了”。尽管将给志愿军捐款和之前在自选集的序言里提到反美示威游行,都可以理解为丰子恺对新政权的政治运动表示充分的支持和认可,但他对画“失却兴味”和坚决推辞了党刊的约稿的原因却可以看出丰子恺对政治运动的真实看法:“他们登出这篇批评文,并且送我画稿费(是作者借用我的旧稿的)十六万元,也许是想引诱我投画稿的兴味”——换言之,1951年的丰子恺在私下里已开始不复将参与政治运动作为一种邀请,而是作为一种引诱。

但实际上,随着党开始收勒紧套在知识分子嘴里的笼头,无论是“邀请”还是“引诱”都不足形容政治力量的强大威力。就在这一年10月,毛泽东发动了一场针对所有知识分子的“思想改造”运动,每个原先生活在国统区或是有海外经验的知识分子都自动进入“被怀疑者”的名单,需要经过“脱裤子、割尾巴”的“锻炼”,或者按照知识界私底下的文雅的说法“洗澡”,按照毛的《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神进行批判与自我批判,公开宣布与过去的一切错误决裂,才有可能被新社会接纳。

作为一位在1949年前就蜚声国内的漫画家,丰子恺自然无法逃脱这场政治运动。尽管他在1950年的批判后已经淡出政治圈,但这场“思想改造”运动却强迫他不得不加入到这场批判的大合唱中。1952年3月《文艺报》刊登的一篇文章将丰子恺从幕后推向政治运动的前台,文章点名批判了丰在音乐上的资产阶级观点。面对这种直指的矛头,丰当然不能再像1949年以前对批评声沉默以对。四个月后,丰子恺被迫公开进行自我批评,一篇名为《检查我的思想》的自我批判文章被刊登在7月16日的《大公报》上,次月收入这场批判运动的合集《教师们的思想改造》中。

这篇文章的诞生过程无从考究,但从一些丰子恺写给友人的小心翼翼的信中可以发现这场自我批判的“思想改造”耗费了他多么大精力,在8月4日的一封信里,丰子恺拒绝了刘其宽的一个月前发来求画信,原因是“上海文艺整风开会甚忙,一切私人信件都迟覆了”,在表达了歉意后,丰子恺告诉他们“我自上海解放以来,即谢绝绘画,专研俄文”所以不再画画,可见在过去的几个月里,丰子恺已经将全身心都投入到如何批判自己以适应新社会的努力当中。

就像当时报纸上刊载的其他知识分子的自我批判文章一样,丰子恺已经开始掌握这种自延安整风以来的自我批判技巧,即将看似无关紧要的琐事无限夸大,使其与意识形态联系在一起,以达到符合党要求的思想深度,比如他早年在日本游学时,由于“趣味普及于绘画、音乐和文学,不自量力,三者兼修”的陈年往事,就被形容为“小资产阶级的自由主义思想”,应当“用马列主义思想来根除它”,而用毛笔画画来赢得大家的认可,并且卖画收取稿费,则是“我已经变成了一个商人,跟在资产阶级的后面,想分他们剥削来的肥利的一瓢羹”。而他过去所画的一幅“描绘女人为一军阀拔去头上的白发”,则是“旧人道主义思想很浓重”的原因,“根本上全然是不健康的、病的表现”。在洋洋洒洒自我批判了三千五百字之后,这位从上一次批判后就远离政治的人不得不表态“我的思想改造,主要的还靠学习本国的政治,即马列主义结合中国革命实际的毛泽东思想”。

文章的最后,丰子恺将自己在1949年前的艺术生涯形容为一场“肺病”,而“整风的X光检查出了我的病状”,而“马列主义结合中国革命实际的毛泽东思想,好比空气和日光,是我的最良好的营养品”,“我确信,在党的领导之下,在群众的监督之下,我认真学习,必能改正过去一切错误思想,而成为一个能为人民服务的文艺工作者”。至此,丰已经至少在公共层面上,已经宣布自己与过去的自己彻底决裂,过去的一切都被自己所否定,而他是否能够成为这个“君子国”里的新人,仍然有待党的领导和监督。

尽管丰子恺在批判和否定自己方面,为了迎合新政权的意旨不遗余力,但他仍然有自己固守的一面,就是决不能将自己受过的批判之苦再通过他的手,复制到别人身上。丰子恺诚然无可避免地在一切批判文章上署名或是挤出一两篇批判文章,但他所瞄准的对象都是远在天涯的“美帝国主义”这些虚靶,他唯一一次针对个人的批判是在1955年“开展批判胡风思想”的政治运动中所写的《严惩怙恶不悛的胡风反革命分子》的短论,但在山海具下的批判声浪中,这篇文章读起来更像是轻描淡写的一点嘲讽,甚至丰子恺本人都在文章开头时表示自己对胡风只是“略闻其名而一向未晤其人,未读其文的”,因此,这篇文章与其说是一个批判,倒毋宁说是一个讽刺,丰子恺很有可能是在暗讽大多数批判者其实只是狂热地批判一个他们既不了解也不认识的人。

对胡风的批判是丰子恺唯一也是最后一次违背自己的心里底线而做出的举动,他尽管打算固守自己的良知,但却无法抵抗政治越来越强大的压力,在“君子国”生存的唯一法则就是认同“君子国”的一切,包括否定和批判自己。

1958年,也就是丰子恺画下《交换看报》的那一年,为了表达对新政权开展的“大跃进”的支持,丰子恺再一次拿起了沉默了七年的画笔,以期完成党在“三面红旗”口号下要求文艺工作者完成的“多快好省”的“大跃进”。3月26日,丰子恺写下了自己的《决心书》:“我完全拥护‘上海市无党派民主人士社会主义自我改造决心书’”他表示自己除了“精读报纸上的社论,以及政协印发的《毛泽东思想选集》”之外,还将在自己的工作上实现大跃进:“我本来决心在本年内完成著作和翻译共六十万字,创作新画八十幅;现在也来个跃进,增加为著作和翻译八十万言,创作新画一百幅,这工作必须在一九五八年年底以前完成”。在这篇《决心书》的最末,丰子恺写下了自己生活在这个君子国里的座右铭:“彻底改造自己,将心交给人民”。[page]

尾声:“君子国”的难民

丰子恺童话《赤心国》里的插图“军官看时,只见他的胸前突出一个很大的心形,鲜红得非常可爱”,这篇童话于1950年7月连载于《亦报》上

丰子恺曾经写过一则名为《赤心国》的童话,在这篇写于抗战时期的童话里,丰子恺虚构了一个名为“赤心国”的国家,这个国家的人民每个人“胸前突出一个很大的心形,鲜红得非常可爱”,在这个国家里,每一个人的想法,都会被别人知道,因此人人都对彼此感同身受,在丰子恺看来,“这正是一个理想的国家的缩形”。

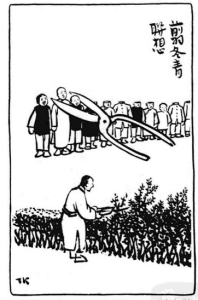

但当这个国家真的来临到现实中时,丰子恺却发现,这个童话中的美梦却变成了现实中的噩梦。尽管他在1958年的《决心书》,和其他知识分子一样,像“赤心国”里的人那般将自己的心交给人民,但交心的结果却成为了这个真诚画家的罪状。尽管他一再批判否定自己的过去,歌颂他所生活的“君子国”般的新政权,但当他真的坦诚自己的内心想法而不是跟随政治口号亦步亦趋时,他的灾难也就降临了。1962年,在挺过了反右斗争、大跃进、三面红旗以及一系列大大小小的政治运动之后,已经65岁的丰子恺破例在上海市第二届文学艺术工作者代表大会上发言,这场会议同时也是庆祝毛泽东《延安文艺座谈会上的讲话》发表二十周年,正是这篇讲话开启了知识分子大规模的批判和自我批判的“思想改造”运动。丰子恺的这次出乎意料的发言以“我的胡子已经白了,我的人却红了”作为开场,根据在场的作家王西彦的观察,丰子恺“以激愤的语调,做了一个谴责‘大剪刀’的发言”:

“种冬青作篱笆,本来是很好的。株株冬青,或高或低,原是它们的自然状态,很好看的。但有人用一把大剪刀,把冬青剪齐,仿佛砍头,弄得株株冬青一样高低,千篇一律,有什么好看呢?倘使这些花和冬青会说话,会畅所欲言,我想它们一定会提出抗议。”

丰子恺的这番发言引发了会场上的戏剧性的反应,他的真诚之心获得的不再是1950年的呵斥和批判,而是“全场雷鸣般的热烈的掌声”,毫无疑问,丰的发言让在场的每个文艺工作者都想到了自己的遭际境遇,每个人的脖子后面都能感受到那把“思想改造”大剪刀的凛凛寒意。

这幅《剪冬青的联想》作于1949年左右,收入在丰子恺的《护生画集》第三集中,尽管丰子恺在绘画时的本意是批评园丁对植物自然美的破坏,但大多数研究者都认为1962年丰子恺在上海文艺界代表大会上的关于大剪刀的讲话实际上回应了这幅画的内容

尽管丰子恺的这场真正“交心”的发言,让每一个知识分子都像“赤心国”里的人一样感同身受,但童话的结局却并不美满,他很快成为了新一轮批判运动的标靶。就在三个月后,新政权终于找到可以这个一向小心翼翼的人可资批判的对象,在他发表在《上海文学》上一篇描写他家小猫的短文《阿咪》中,丰子恺将小猫阿咪称为“猫伯伯”,并且与“贼伯伯”并列。在党看来,这是以“猫”来影射“毛”,这篇文章很快被指责为是对伟大领袖毛主席发动的无耻攻击。尽管丰子恺在社会上的荣耀地位为他暂时抵挡住了这一轮进攻,但这不过是大战前的喘息罢了。1966年6月6日,丰一吟在父亲任职院长的画院墙壁上看到了“一张很长很长的大字报,几乎从天花板一直到地板”,这张大字报的批判内容正是丰子恺的《阿咪》,在之后的几个月里,丰子恺所做的每一件事,所画的每一幅画,都遭到严厉的指控,狂热的红卫兵们从字里行间找出丰子恺预谋攻击“最红最红的红太阳”毛主席的证据,漫画上的红叶的数量都可以作为丰子恺反革命的罪证,在一本名为《打倒美术界反共老手丰子恺》的小册子里,这个将近七十岁的老艺术家被指控“是一个一贯反共反人民的老手,民族败类,在各个不同的历史时期,他都利用诗、画、文密切配合国民党反动派进行反共反人民的罪恶勾当,干尽了坏事”。

丰子恺再一次陷入自我批判和检查之中,而这一次却不像1950年代那样有时有会,而是看不到尽头,他的脖子上吊着写满他罪证的吊牌,被批斗、游街、甚至殴打,在下放的“牛棚”里,他的枕头旁边堆满了积雪。而具有讽刺性的是,这场狂热的政治运动的目的从某种意义上说,正是为了达到童话“赤心国”里的理想国家,因此每个人都被强制要求坦白自己内心里的罪恶。

但是丰子恺已经无法满足他们的要求了,1975年9月15日,丰子恺去世,临死前他已经失去了话语的能力,再也无法用语言表达他对这个曾经为之歌颂赞扬、为之否定自己、为之改造思想的“君子国”的真实看法了。但意味深长的是,他留下的绝笔,是几个不成方圆的图形。

来源:共识网