Weixi 评论 乌托邦年代 2018-05-08 11:24:28

1968年,有三件大事被载入历史:美国的嬉皮士运动、法国的五月风暴、苏联入侵捷克斯洛伐克,而命运让三十七岁的法国编剧卡里耶尔把三件事都撞上了。

这仿佛命运的三个玩笑。卡里耶尔既不是爱凑热闹的人,也不是全世界到处跑的记者。他想要的,不过是安静而专注的工作而已。

三个玩笑

捷克导演米洛斯·福尔曼打来一通电话,邀请他去纽约,一起将反战歌舞剧《越战毛发》改编成电影。卡里耶尔应承下来:他俩都喜爱这出剧,已经看过好几遍。1968年3月28日,卡里耶尔抵达纽约。这是他的第一次美国之行。

第一个玩笑与春天一同到来。马丁·路德·金遇刺,约翰逊总统宣布停止对越南的轰炸,整个美国陷入动荡,嬉皮士们却微笑着,不断重复着“爱的时代已经到来”。在这般迷幻又飘摇的氛围中,工作无法推进,《越战毛发》的改编计划受也被搁置,直到十年后才被搬上银幕。

米洛斯说:“我们别在纽约待了,去法国吧。”当时,米洛斯执导的电影《消防员舞会》入选戛纳电影节,卡里耶尔也急着回国一趟。两人坐上“伊丽莎白女王号”游轮启程返航,没想到等着他们的是第二个玩笑:五月风暴。

小城戛纳的棕榈树和海岸线似乎离大学生们的躁动很遥远,不过,既然巴黎的学生们展现了顽强的勇气,戛纳的电影人们怎能不表示支持?一夜之间,争议和骚动被带到电影节,这般轻浮无用的活动理应中止。评委们接连退出评审委员会,热切地表达着对“体制”的抨击。

可是“体制”究竟是什么呢?身处其中,卡里耶尔和米洛斯都一头雾水,尤其是来自“东边阵营”的米洛斯。人们都在抗议什么?又到底想要什么呢?五月的法国与四月的纽约一样折腾,工作毫无进展。米洛斯再次提议逃离喧嚣,躲回他的祖国,在“世界上最安静的城市”布拉格,继续两人的工作。

和纽约和巴黎一样,在布拉格,卡里耶尔也无法专注工作,因为它迎来了以自己名字命名的春天。这是1968年的第三个玩笑,而它的影子,在一部二十年后才上映的电影中时隐时现。

一部电影

小说《生命中不能承受之轻》最初是1984年在巴黎出版的,那时昆德拉已离开捷克,在法国定居近十年。卡里耶尔在当年就读到了这本小说,一年后,制作人邀请他将此书改编为电影。

小说的情节也不必赘述——如果只叙述情节,对这本书是极大的伤害。将文学作品影像化一向不易,更何况是一部哲学意味如此浓厚的小说。在2014年的一次访谈中,卡里耶尔将改编《生命中不能承受之轻》称为“我做过的最困难的事情”,而这一艰难工作的得以从困境中突围,是由于“我意识到,书中的所有事情不只发生在主角身上,更发生在这个国家的历史中”。

这等于是为小说的影像化改编选定了方向。人性的考验、两性关系的探索、个人命运在特定历史与政治语境下的呈现……这本书的内涵如此丰富,影像化之后的面面俱到几乎是不可能的。卡里耶尔选择了更多地去呈现历史,而不对原著中的“轻与重”、“灵与肉”等主题不过多探讨。

这一选择与1968年卡里耶尔在布拉格的见闻不无关系:他亲历了“布拉格之春”与苏联入侵。从这个角度来讲,电影《生命中不能承受之轻》不但属于昆德拉,还属于卡里耶尔。对于1968年的布拉格,小说中极少直接描写,但卡里耶尔以自己的经历为蓝本,将书中的留白填补为信息丰富的电影画面。

试举三例。

1.布拉格青年

电影对当时的布拉格青年有两处妙趣横生的群像刻画。

披头士乐队那首著名的《Hey Jude》有了捷克语版本,它响起时,电影中出现的是1968年布拉格的街头。男青年留着和乐队成员一样的“蘑菇头”,女孩们的头上别着花儿。

第二处则是主角和朋友们在酒吧聚会的一场戏。舞台上,一支摇滚乐队正在演出,舞池中则是正在跳舞、大声吵闹甚至亲吻的男男女女,他们打扮得和“西方国家”的同龄人没什么两样。

后来,卡里耶尔曾写下他初到布拉格时的震动:

……这座城市也中了魔法。“花力量”和巴黎的街垒把回声一路传到了捷克斯洛伐克,我们在公园遇见了不少年轻的吉他手,衣裳五颜六色,几乎都留着长发,其中一些甚至唱着英文歌。姑娘们也偷偷改短了裙子。

电影中,特蕾莎镜头下的布拉格青年。

2.苏联人

和布拉格青年格格不入的,是角落里一桌被讥讽为“恶棍”的身穿黑西服的苏联人。嫌音乐太吵,他们制止了乐队的演出,改为演奏一首沉闷的曲子,人群中立刻响起一阵嘘声。

如果一个人不了解卡里耶尔在布拉格的经历,他也许不会觉得这一幕有何特别。然而,一个创作者,无论他所呈现出来的作品是何种形式,某种意义上都是他过往经历的一面镜子。即使将小说影像化是一项高度限制性的工作,卡里耶尔也没放过任何一个“夹带私货”的机会。

起初,主角与朋友们谈论着特蕾莎的摄影,“你捕捉到了一种新的精神,你能看到所有的事物都在改变”。这种“新的精神”,或许表现为青年们时髦的新衣服和摇滚乐,但追根究底,它毫无疑问是杜布切克提出“人性面孔的社会主义”,主张以较温和的方式摆脱苏联极权之后,蔓延了整个捷克斯洛伐克的那种希望与期待。

然而,看见那一桌黑西服苏联人后,托马斯说:“不是所有事物。看那儿,还有我们的同志和苏联人。”话题随之转变,正如卡里耶尔对捷克导演米洛斯的回忆:

米洛斯被问到捷克人最喜欢的话题是什么,他毫不迟疑地说:“苏联人。”

3.高莱姆

卡里耶尔曾将苏联比作希伯来神话中的高莱姆(Golem)。它是一位令人生畏的巨人,被一位会魔法的拉比创造出来之后,就一直沉睡在某座城市的阁楼中,等待着自己苏醒的可怕时刻。拉比创造高莱姆,本是为了保护城市中的犹太区,但在一次意外之后,高莱姆由犹太人的守护者变成了屠杀者……而这一神话故事,恰恰发生在布拉格。

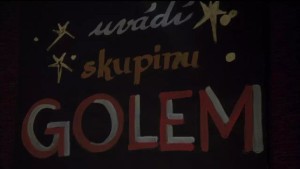

在将《生命中不能承受之轻》改编成电影的过程中,卡里耶尔也没能舍弃高莱姆这一恐怖而晦暗不明的形象,但他将高莱姆嵌入电影的方式巧妙又低调——也许大多数观众直接忽略了它。

仍是酒吧聚会那一幕,第一个镜头,酒吧入场处,一块黑板挂在售票员背后,上面是五个大写的字母:GOLEM。这八成是当晚演出的那支乐队的名字。苏联人打断了摇滚乐和布拉格年轻人的舞蹈,取代以老气横秋的沉闷曲子,又何尝不能解读为一种苏联必将出手干预,扼杀这一“春天”的暗示呢?

高莱姆将要苏醒,8月21日,苏联入侵布拉格。

来源:豆瓣