王小波在这篇文章中,用调侃的笔调道出了中国文人在政治不宽松之下的软弱与无奈,狡猾与自保。他这样写道:

在中国历史上,每一位学者都力求证明自己的学说有巨大的经济效益、社会效益。孟子当年鼓吹自己的学说,提出了“仁者无敌”之说,有了军事效益,和林彪的“精神原子弹”之说有异曲同工之妙。学术必须有效益,这就构成了另一种花剌子模。学术可以有实在的效益,不过来得极慢,起码没有嘴头上编出来的效益快;何况对于君王来说,“效益”就是一些消息而已。最好的效益就是马上能听见的好消息。因为这个原因,学者们承受着一种压力,要和骗子竞赛语惊四座。看着别人的脸色做学问,你要什么我做什么。必须说明的是,学者并没有完全变狡猾,这一点我还有把握。

假如把世界上所有的学者对本学科用途的说明做一比较,就可以发现大致可分为两种。一种说,科学可以解决问题,但就如中药铺里的药材可以给人治病一样,首先要知识完备,然后才能按方抓药,治人的病。另一种说道,本人所治之学对于现在人类所遇到的问题马上就有答案。这就如卖大力丸的,这种丸药百病通治,吃下去有病治病,无病强身。中国的学者素来有卖大力丸的传统,喜欢作妙语以动天听。这就造成了一种气氛,除了大力丸式的学问,旁的都不是学问。在这种压力之下,我们有时也想做几句惊人之语,但又痛感缺少想像力。

在中国历史上,“楚王好细腰,宫中多饿死”的现象屡见不鲜。没有骨气的文人们挖空心思,阿其所好,以报答帝王知遇之恩。在这种社会氛围下,即便是有媒体存在,也不可能有谁敢冒天下之大不韪,揭丑露乖,使朝廷难堪;更难以想像,官府会对这些社会的“扒粪者”不但不惩诫,反而会颁发奖金奖章。因为在花剌子模君王类的大人看来,披露坏消息,传播“负能量”,是给国家社会抹黑,是成心和统治者过不去。这样,识时务的文人马上兜售大力丸,宣扬“正能量”,以表示自己热忱的爱国主义情操。

王小波表示有把握认为当时的学者并没有完全变“狡猾”,也就是说有人还不致于那么世故,能够坚守节操。作为一个有良知的公共知识分子,必然是一个嫉恶如仇,与黑暗势力不共戴天之士。在他们的心目中,爱国绝不等于容忍丑恶。英国大哲学家罗素说,正因为我生为英国人而且热爱英国,所以我要不遗余力地批评英国,因为我希望它变得更好。回顾历史,从苏格拉底对雅典的批评(通过对斯巴达的赞扬)开始,这种批评方式可以说就是自古以来所有爱国者的共同“策略”:对异国的赞扬和对本国的批评,都是出于对祖国的热爱。

诚然,我们很难否认赞扬祖国的人是爱国者,问题在于,一些赞扬者认为国家已经足够好,而批评者却认为国家还不够好。这些赞扬者的态度实际上近乎极端,因为他认为国家已经达到尽善完美一一它已是理想社会了。如此看来,赞扬者实际上是已经失去理想的虚无主义者。而批评者的态度却是充满希望,因为他认为国家还没有达到理想的境地一一它完全应该变得更好。也就是说,批评者实际上是充满激情的理想主义者。但是可笑的是,在现实社会中,那些赞扬者却硬是把批评本国弊病的人,称为“民族虚无主义者”或“汉奸卖国贼”。

中国文人的随机应变自古皆然,士人以“识时务者为俊杰”。王小波在文章里对此评论说:

我记得冯友兰先生曾提出要修改自己的《中国哲学史》以便迎合时尚,这是狡猾的例子一一罗素曾写了一本《西方哲学史》,从未提出为了别人做修改,所以,冯先生比罗素狡猾一一但是再滑也滑不过佞人。从学问的角度来看,冯先生已做了最大的牺牲,但也没被人看在眼里。佞人不做学问,你要什么我编什么,比之学人利索了很多一一不说是天壤之别,起码也有五十步与百步之分。二三十年前,一场红海洋把文史哲经通通淹沒.要和林彪比滑头,大伙都比不过,人文学科的危机实际上在那时就已经发生了。

罗素修西方哲学史,指出很多伟大的学者都有狡猾的一面(比如说,莱布尼兹),我仔细回味了一下,也发现了一些事例。比如牛顿提出了三大定理之后,为什么要说上帝是万物运动的第一推动力?显然也是朝上帝买个好。万一他真的存在,死后见了面也好说话。按这种标准我国的圣贤滑头的事例更多,处处在拍君王的马屁,仔细搜集可写本《中国狡猾史》。中国古代的统治者都带点花剌子模君王气质。我国的文化传统里有“文死谏”之说,这就是说,中国常常就是花剌子模,这种传统就是号召大家做敬业的信使,拿着屁股和脑壳往君王的板子刀子上撞。很显然,只要不是悲观厌世,谁也不喜欢牺牲自己的脑袋和屁股。所以这种号召也是出于滑头分子之口,变着方说君王有理,这样号召只会起反作用。对于我国的传统文化、现代文化,只从诚实的一面理解是不够的,还要从狡猾的一面来理解。扯到这里,就该得出第二个结论:花剌子模的信使早晚要变得滑头起来,这是因为人对自己的处境有适应能力。以我和李银河为例,现在就不再研究同性恋问题了。

佞人,乃惯于用花言巧语谄媚权势者之人。这种人在现实中多以爱国者的面目出现。这种爱国者以慷慨激昂的口气,让人们误以为他们似乎认定:即使国家现在尚未达到至善至美,但至少比其他任何国家都好。但你要他拿出令人信服的证据证实这一点,他除了用官方腔调老调重弹,别无它言。实际情况不过是这些人认为,我们现在要努力恢复“过去的很好”,实现中华民族的伟大复兴;而批评者的批评会使国人失去自信心,以至于阻碍实现“中国梦”。还有一种情况:这种对国家无操守的赞美能为自己带来利益一一统治者的奖赏。大家看!为了自己的个人利益,赞美者不惜让国家变得更坏。

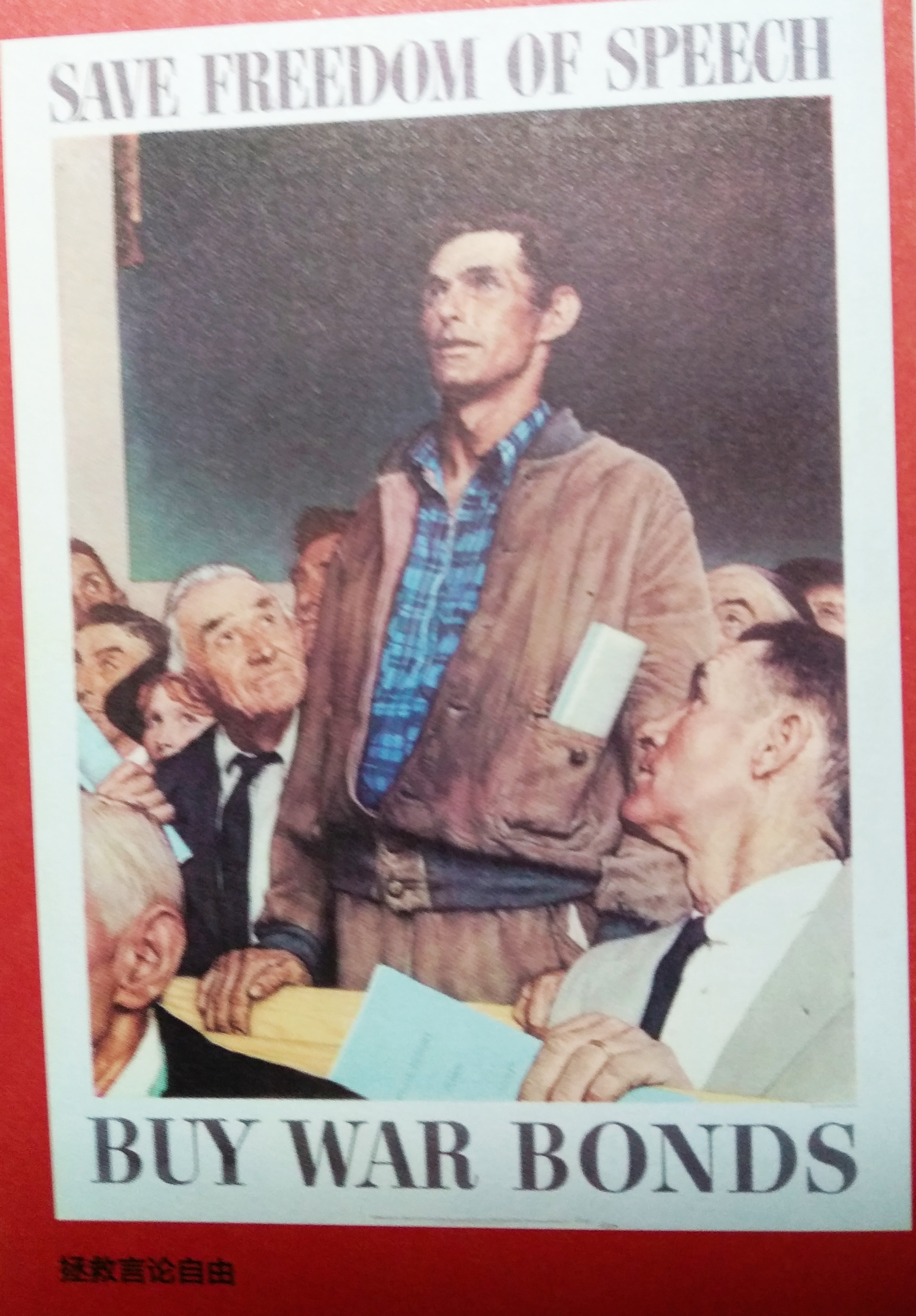

想像一下,即使苏格拉底时代的雅典确实比当时的任何国家都好,20世纪的美国比同时代的任何国家都好,然而如果没有言论自由,而是扼杀批评乃至严惩批评者,那么,“当时最好的雅典”和“现在最好的美国”还会“好”吗?况且,比同时代的任何别的国家更好并不意味着不能更好。因为任何事物都达不到尽善至美,永远都有比“当时最好”或“现在最好”的余地。一个拒绝“更好”的国家或民族,唯一的结果只能是变得“更坏”;而一个渴望更好的国家或民族,则永远需要批评,而且欢迎批评。事实上,雅典之所以是古希腊最伟大的城邦,美国之所以是现代世界最伟大的国家,恰恰是因为它们是人类有史以来最容忍批评而且批评者最活跃的国家。

想像一下,即使苏格拉底时代的雅典确实比当时的任何国家都好,20世纪的美国比同时代的任何国家都好,然而如果没有言论自由,而是扼杀批评乃至严惩批评者,那么,“当时最好的雅典”和“现在最好的美国”还会“好”吗?况且,比同时代的任何别的国家更好并不意味着不能更好。因为任何事物都达不到尽善至美,永远都有比“当时最好”或“现在最好”的余地。一个拒绝“更好”的国家或民族,唯一的结果只能是变得“更坏”;而一个渴望更好的国家或民族,则永远需要批评,而且欢迎批评。事实上,雅典之所以是古希腊最伟大的城邦,美国之所以是现代世界最伟大的国家,恰恰是因为它们是人类有史以来最容忍批评而且批评者最活跃的国家。

无可否认的事实是,一个存在众多批评者的国家,说明它具有极大的凝聚力一一国民关心它爱护它,容不得丑恶现象;而一个任何人都不想再对它批评的国家,说明它已经完全令人绝望,它的国民在有能力的情况下,只想尽快离开它,移居另一个比较理想的国家。因此,所谓“报道负能量会损害民族自信心”的论调,根本就是自己没有自信心的表现。恰恰是不允许公开批评的做法本身,才会真正地损害民族自信心。因为当公开的批评被禁绝后,有头脑的国民就会认为这个国家已经十分虚弱,就像一个晚期癌症患者,除了用谎言安慰他很快会好转外,再没有任何办法能挽救他安抚他了。

还有一个花剌子模君王类大人不愿正视的事实是,与公开的批评对社会是有益的和具有建设性的正好相反,禁绝批评本身,会形成最有害最具破坏性的批评一一它成了批评的一种极端形式一一没有正常的批评,只会有非正常的诅咒。特别是在自媒体大行其道的当今社会,公开的批评被杜绝后,必定会转为私下的乃至地下的批评一一这是任何力量都无法杜绝的。对统治者来说,这种方式虽然反常,却是自食其果,自作自受。

历史事实告诉我们,所有真正伟大的爱国者虽然都是批评者,但都是祖国热土的眷恋者。苏格拉底从未有离开雅典移居斯巴达的念头,即使被捕入狱也拒绝逃亡。梭罗也曾身陷囹圄,但从未企图脱离美国而移居欧洲。只有专制法国容不得的伏尔泰、极权苏联容不得的索尔仁尼琴,虽然不得不被迫去国,而一旦有机会,这些真正爱国的批评者都义无反顾地回到祖国。相反,今天许多虚伪的赞扬者和虚假的爱国者一旦有机会,马上会离开曾为之赞扬拥戴的祖国,一去永不复返。这样的例子我们见得多了,也就见怪不怪了。因此,我认为,批评自己的国家,是一种真诚的爱国行为,是真正把祖国放在心里的高尚行为。美国国会前参议员威廉。富布赖特曾指出:“批评国家是为其服务。批评国家不仅仅是一项权利,它还是一种爱国主义行为一一我相信,是一种比常见的礼仪和奉承国家更高级的爱国主义形式。”因此,作为一个爱国的公共知识分子,就应该像苏格拉底、伏尔泰、罗素、索尔仁尼琴、鲁迅那样,勇于担当称职的信使,不计个人得失地严厉揭批自己国家的负能量。

王小波接着就信使的使命问题写道:

实际上,不但是学者,所有的文化人都是信使,因为他们产出信息,而且都不承认这些信息是自己随口编造的,以此和佞人有所区别。大家都说这些信息另有所本,有人说是艺术,有人说是学术,还有人说自己传播的是新闻。总之,面对公众和领导时,大家都是信使,而且都要耍点滑头:拣好听的说或许不至于,起码都在提防着自己不要说出难听的话来一一假如混得不好,就该检讨一下自己的嘴是不是不够甜。有关信使,我们就讲这么多。至于君主,我以为可以分为两种,一种是粗暴型的君主,听到不顺耳的消息就拿信使喂老虎;另一种是温柔型,到处做信使们的思想工作,使之自觉自愿地只报来受欢迎的消息。这样他所管理的文化园地里,就全是使人喜闻乐见的东西了。这后一种君主至今是我们怀念的对象。凭良心说,我觉得这种怀念有点肉麻。不过我也承认,忍受思想工作,即便是耐心细致的思想工作,也比喂老虎好得多。

在得出第三个结论之前,还有一点要补充的一一有句老话叫作“久居鲍鱼之肆不闻其臭”,这就是说,人不知道自己是不是身在花剌子模;因此搞不清自己是不是有点滑头,更搞不清自己以为是学术、艺术的那些东西到底是真是假。不过,我知道假如一个人发现自己进了老虎笼子,那么就可以断言,他是个真正的信使。这就是第三个结论。余生也晚,赶不上用这句话去安慰马寅初先生,也赶不上去安慰火刑架上的布鲁诺,不过这话留着总有它的用处。

信使的使命当然是传播信息,但传播同样的信息,结果却大相径庭:有的得奖章,有的喂老虎。在上篇文章中我列举了美国普利策新闻奖在70年中获奖的国内新闻,37篇作品有28篇是“负能量”的东西。有些从标题上即可看出就是给社会“抺黑”的,如《脫离十八层地狱》(1952)、《穿上法官服未必就是法官》(1967)、《联邦官僚机构是如何运作的》(1981)、《洪水毁家园,灾民夜难眠》(1982)。这还不算,在获奖社论与社会评奖作品中,找不到一篇完全属于正能量的东西。从标题上大家可以看出,都是一些“扒粪”的东西:例如获奖社论《无法形容的野蛮行为》(1928)、《政府机构过滥》(1932)、《公民道德的滑坡》(1951)、《正义有眼无珠一一民口被封》(1975)、《霉变的劳工部》(1983)。获奖社会评论《在一些州学校种族隔离仍是事实》(1970)、《城市公务员队伍受贿舞弊成风》(1971)、《总统竞选堕落成杂耍表演》(1972)、《出售农村土地是牟取暴利的大骗局》(1973)、《美国总统掩盖其朋友可疑的金钱交易》(1977)、《黑人警察显然杀了一名无辜的白人》(1985)、《美国对外政策成了人质劫持者的掌中物》(1986)。

信使的使命当然是传播信息,但传播同样的信息,结果却大相径庭:有的得奖章,有的喂老虎。在上篇文章中我列举了美国普利策新闻奖在70年中获奖的国内新闻,37篇作品有28篇是“负能量”的东西。有些从标题上即可看出就是给社会“抺黑”的,如《脫离十八层地狱》(1952)、《穿上法官服未必就是法官》(1967)、《联邦官僚机构是如何运作的》(1981)、《洪水毁家园,灾民夜难眠》(1982)。这还不算,在获奖社论与社会评奖作品中,找不到一篇完全属于正能量的东西。从标题上大家可以看出,都是一些“扒粪”的东西:例如获奖社论《无法形容的野蛮行为》(1928)、《政府机构过滥》(1932)、《公民道德的滑坡》(1951)、《正义有眼无珠一一民口被封》(1975)、《霉变的劳工部》(1983)。获奖社会评论《在一些州学校种族隔离仍是事实》(1970)、《城市公务员队伍受贿舞弊成风》(1971)、《总统竞选堕落成杂耍表演》(1972)、《出售农村土地是牟取暴利的大骗局》(1973)、《美国总统掩盖其朋友可疑的金钱交易》(1977)、《黑人警察显然杀了一名无辜的白人》(1985)、《美国对外政策成了人质劫持者的掌中物》(1986)。

哎呀,我的上帝,如此看来这美国一点儿也不美!什么乱七八糟的丑陋社会,这些东西居然还能获得金质奖章和大把的钞票?!这要是放在花剌子模,老虎们可要开心死了!

从以上列举的事例可以看出,传媒自由是检验自由制度的一面镜子。如果说,联邦制、三权分立互相制衡是美国宪政制度的保证,那么,传媒自由则是美国宪政制度根本性的保障。本世初的一组统计数字报道,在美国,大约有1700种日报,7000多种其他报纸,广播电台和电视台大约有19000家,杂志和定期出版物有9000多种,电影制片厂和发行公司共有4300多家,还有一万多家电影院和大约1300家图书出版公司。如今这些数字由于受到新兴传媒的影响肯定有所减少,但作为世界第一的龙头老大应该没问题。

美国传媒的巨大力量能与美国三大权力部门分庭抗礼,其咄咄逼人、无孔不入的运行,将政府内部的运作方式与普通民众更紧密地联系起来,使国家的政治事务对每个公民不再遥远、陌生、神秘,犹如身临其境。它改变了公民参与政府决策的途径和从事竞选活动、制定公共政策的方式,成为权力制衡之外监督、制约政府和民主政治不可替代的力量。美国著名记者李普曼称报纸为“民主的圣经,一本赖以决定其行为举止的书”。

王小波在文章最后写道:

现在我要得出最后一个结论,那就是说,假设有真的学术和艺术存在的话,在人变得滑头时它会离人远去,等到过了那一阵子,人们又可以把它召唤回来一一此种事件叫作“文艺复兴”。我们现在就有召唤的冲动,但我很想打听一下召唤什么。如果是召唤古希腊,我就赞成;如果是召唤花剌子模,我就反对。我相信马寅初这样的人喜欢古希腊,假如他是个古希腊公民,就会在城邦里走动,到处告诉大家:现在人口太多,希望朋友们节制一下。要是滑头分子,就喜欢花剌子模,在那里他营造出了好消息,更容易找到买主。恕我说的难听点,现在的人文知识分子在诚恳方面没几个能和马老相比。所以,他们召唤的东西是什么,我连打听都不敢打听。

王小波最后说的一句话虽然令人有点沮丧,但希望知识分子争口气的意思很明确。现在,重要的不是唉声叹气,而是认真地做诚实称职的信使,做好启蒙工作。首先是启遮蔽自己耳目之蒙,启闭塞自己心灵之蒙。只有自己觉悟了才能觉人,就是遵照孔夫子说的“己欲立而立人,己欲达而达人”,孟夫子说的“先觉觉后觉”而行之。但是,孔孟作为传统知识分子,他们的任务是教化,即教忠教孝,以保持社会稳定。而现代知识分子的任务是批判,即批评社会的弊病与丑恶,以促进社会进步。

身居花剌子模的真正称职的信使们,不要气馁,记住雪莱的诗句:冬天到了,春天还会远吗?

荀路2019.8.5