2020-08-20

(一)马思聪与傅聪——“他的成功主要由于社会制度的不同”

2014年11月,钢琴少年雪洋和他的父母带我去台湾国家音乐听参加了傅聪先生八十寿诞特别音乐会。

我这个只识简谱、在“唱支山歌给党听,我把党来比母亲”成长下的“红小兵”,九十年代在日本同学家才初次见到庞然大物的三角钢琴,方知原来简谱不是放之四海皆准的真理,日本虽然在明治到昭和前期实验过简谱,但由于简谱不适合多声部与和声音乐,早就不使用了。我懵了,被 “文化休克”一击后脑。

“音盲”的我被雪洋的父母安排在最佳座位。傅聪除了演奏萧邦,还带来了贝多芬、莫扎特以及德布西的作品。鹤发童颜、精神矍铄的老先生一坐到钢琴前,全神贯注,音符就像飞舞在天地之间的自由灵魂。

“傅聪的成功,主要是于他不懈地努力和多方面的学习。傅聪从小就生长在一个爱好音乐的家庭里。八岁左右,在父亲的鼓励和督促之下学习钢琴。他具有诗人的气质,不仅能熟练地演奏钢琴,并且还会绘画和写诗,有着多方面的艺术修养。傅聪对萧邦音乐的思想感情有比较透彻的了解,因此,在比赛会上,能够运用演奏的技术把诗的思想感情很巧妙地表现出来。……演奏《玛祖卡舞曲》的时候,恰当地表现了这一曲子中强烈的民族风格和真挚的思想感情,这充分地说明傅聪掌握了作品的个性。参加比赛会的人都为傅聪能如此理解波兰人民的思想感情而惊讶” 。[①]

1955年春,波兰首都华沙举行的第五届肖邦国际钢琴比赛大会上,有来自33个国家的130多名钢琴家参加。担任大会评委的著名音乐家马思聪高度评价了时年21岁的傅聪,傅聪获得比赛的三等奖,萧邦的《玛祖卡舞曲》演奏最佳奖,成为“新中国”第一位在国际钢琴比赛中获奖的青年钢琴家。

但马思聪没有忘记自己代表“新中国”发声的使命,将傅聪的优秀成绩归结于“主要是由于社会制度的不同”。

“傅聪和苏联以及其它人民民主国家的青年,当他们要求参加这一国际钢琴比赛大会的时候,国家给予他们很多的帮助,不仅让他们学习,还送他们到别的国家去演奏。而在资本主义国家里,即使有才能的、努力的音乐家,也得不到支持”。“艺术的花朵,只有在和平和人民民主的世界里才能开得鲜艳、瑰丽,现实生活正给我们展示了这样一个真理”[②] 。

马思聪的话,令砸锅卖铁筹集盘资来参加比赛的资本主义国家的青年相形见绌,无比羡慕只有社会主义才是音乐的人间仙境。

但两年后“反右”运动开始,傅聪的父亲、翻译家傅雷被戴上了“右派”帽子,遭到肃清。1958年傅聪从华沙飞到伦敦,事实上自主流亡。

1966年9月3日,不堪凌辱的傅雷与夫人朱梅馥一道,双双在家中自缢。远在异乡的傅聪直到数年后才得知父母双亡。

而傅聪的弟弟傅敏此时正在北京,预知“黑云压城城欲摧”的傅敏马上想到的是烧毁父亲给他的家信,因为这可能成为父亲和自己的“反动罪状”。

傅敏去了父亲的老友马思聪的家,因为马家有个大炉子。他将珍藏的家信一封封付诸一火,以为这样可以帮助父亲逃过一劫。从此,《傅雷家书》只剩下给长子傅聪的那一半,因在海外才得以幸存。傅敏在文革中因“畏罪自杀”的父母和“叛国投敌”的兄长饱受迫害,两度自杀未遂。

(二)“知北游”的开国大典与批判胡风

据叶永烈的《马思聪传记》记载 [③],1948年夏,美国驻华大使司徒雷登前往广州,邀请时任广东省立艺术专科学校音乐系主任的马思聪全家前往美国。但是,“这位‘美国通’一点也不‘通’,他完全看错了人。马思聪十分干脆地拒绝了这位‘洋大人’的‘盛情邀请’。叮当作响的美金,买不了一位中国知识分子正直的心”。但《马思聪年谱》没有任何关于这段历史的记录,只有淡淡的一笔: [④]

1948年初,受进步力量的影响,支持学生反对国民党专制统治,要求民主,拒绝在国民党的“戡乱宣言”上签名,离开广东艺专,去香港。年底,到达香港。在乔冠华等领导的中共地下党组织的筹划下,准备北上解放区。

1949年3月28日,乘三民轮船离港,同行的有萨空了、欧阳予倩、金仲华。

5月10日,出席中华全国青年第一次代表大会,当选为中华全国青年联合会委员。

7月23日,中华全国音乐工作者协会成立,被选为全国音协委员和音协副主席。

9月22日,作为全国文学艺术界联合会代表,出席第一届中国人民政治协商会议。为迎接全国政协的召开,创作管弦乐《欢喜组曲》。

10月1日,出席中华人民共和国成立的开国大典。

“知北游”这个名词,专指如马思聪一样,于1949年10月1日之前由中共香港工委配合潘汉年、乔冠华等人分批将重量级的民主人士、知识人秘密偷运北上,借助轮船上西方国家旗帜的庇护,顺利通过国民党控制的南方海域,到达北方解放区,参加筹建“新中国”的知识人。

与马思聪同一天出席开国典礼与阅兵式的胡风,将这一天写进了他的《时间开始了》的组诗《胜利颂》中,热情洋溢地歌颂毛泽东和天安门广场的人民大游行:

海!

欢呼的海!歌唱的海!舞蹈的海!闪耀的海!

从一切方向流来的海!

从一切方向流去的海!

劳动着,战斗着,创造著

从过去流来的海

劳动着,战斗着,创造著

向未来流去的海!

紧接着,马思聪为郭沫若的《中国少年儿童队队歌》谱曲。郭沫若用毫不逊色于胡风的号角语言吹响全中国少年儿童前进的方向—“学习伟大领袖毛泽东,毛泽东新中国的太阳”。

这首接时代地气的进行曲,至今令不少跳广场舞的七十几岁左右的大妈、大爷们仍心潮澎湃、血脉喷张。

但是这首歌由于“文革”期马思聪的“叛国投敌”而被全面撤下。今天中国的少先队队歌《我们是共产主义接班人》是1978年共青团召开十次全国代表大会上通过的。

1955年,毛泽东钦定的文字狱“胡风反革命集团案”,清查2100多人,逮捕近百人。马思聪没有纠结于旧情,赶紧站队表态,发表《胡风—蛀墙脚的白蚁》 [⑤],声称“一条毒蛇伏在我们身边,已经二十多年,真是太危险了”;“胡风是挖革命墙角的白蚁,是人民的公敌。胡风的反革命阴谋的全部家底必须弄个水落石出来,要保卫我们的胜利果实,要保卫我们的创造性劳动,饶他不得!我完全同意撤销胡风担任的一切公职,把他从革命队伍清洗出去,并依法加以惩办!”

1957年的“反右”运动中,尽管全国有55万人被打成右派,尤其是1949年一路由“旧世界、旧时代开始走进新天地、新社会”(徐铸成语)的“知北游”民主人士、知识人中很多人被打成“右派”,甚至沦为家破人亡时,由于周恩来的保护,马思聪不仅躲过了这一劫,甚至赴苏联参加十月革命四十周年庆典。

诚如马思聪的女儿马瑞雪所言:“我父亲是经常与毛泽东和周恩来一起开会的人,尤其是周恩来毕生的宠儿”[⑥]。

文革前,马思聪不仅创作了《歌唱毛主席》、《我们勇敢地奔向战场》、《中苏兄弟心一条》、《亚非拉人民反帝进行曲》、《焦裕禄悼歌》(焦裕禄是中共兰考县委书记,1964年病逝,被追认为“革命烈士”)等紧跟新时代脉搏的乐曲,而且撰文《创造社会主义的民族新音乐》、《把帝国主义送进棺材》等文章,号召音乐工作者以乐曲当武器,投身到“伟大的反美斗争中,“像前线的解放军战士一样,用力地轰、轰,不把美帝国主义轰走,绝不罢休。……万众一心,争取早日把帝国主义送进棺材”[⑦] 。

尽管马思聪内心也明白,被中共钦定为中央音乐学院院长职务不过是“要我来撑门面的”,也可能在踩“踏绘”时,脚也微微痛过。他不惜谴责胡风,“不是他们(知识人)没有道德良心了,而是他们的道德良心改造成党要求的阶级道德的良心了”。(杨奎松语)从他人生的经历以及他那一代从“士”转向独立知识人的艰难困境,尤其是他对周、毛的知遇之恩来看,他对共产党的歌颂并不完全只是敷衍了事,在政治与思想方面也相当部分认同。

“新中国”的十七年的每一政治运动阶段,他都恰到好处地踩着了点,因而过了关。

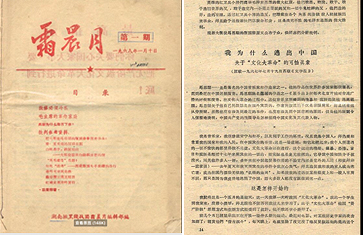

(三)我为什么逃离中国?——文化大革命的真相

“文化大革命”的暴风骤雨来临。

尽管马思聪的女儿马瑞雪替他写了一篇支持文革,表示愿意接受改造的“我的决心书”的大字报,但他仍未逃脱被羞辱、被迫害的命运。

马思聪在《逃亡曲》中记载在音乐学院批斗的情景[⑧] :被推下车,脚几乎还没着地,便被迎头扣上一桶浆糊,身上被贴大字报,头上被扣上一顶写着“牛鬼蛇神”字样的纸制的高帽子,脖子上被套上一块牌子,上面写着:“马思聪,资产阶级的特务”。红卫兵给每位游街示众的“牛鬼蛇神”发了一根棍子和一面铜盘,又称作“丧钟”,一面走一面敲。“所有的人对我们拳脚相加和劈面吐唾沫,尤其是那些孩子,更无法无天,在人群中我发现有一些是我自己的学生扭嘴歪脸的面孔”。几次被小孩子命令在地上爬。任何人都可以把我们当做正当的猎物,任意戏弄。被红卫兵用皮鞭抽打,被面吐唾沫。据一同被迫害的中央音乐学院的名誉院长交代,马思聪甚至被当场强逼吃草,因为马思聪姓马,不配拔草,只配吃草。

除了房间贴满“打倒吸血鬼”以及“如果不坦白,我们要打破你的狗头”之类的日夜震慑灵魂的革命口号之外,这位12岁就留学巴黎学习小提琴、三十年代就名扬中外的演奏家、作曲家甚至被逼每天早晚,必须一起唱—有时是单独唱一首名叫《黑帮的吠声》﹔

我是牛鬼蛇神。

我有罪,我有罪。

我必须由人民监督,

因为我是人民的敌人。

我必须坦白,

如不坦白,将我碎尸万段。

“这支歌的最后一个音符是‘7’,为加强音,唱起来非常难听”。 音乐家马思聪从谱曲的角度评价了这首不堪入耳、杀气腾腾的革命歌。

顺便说一句,我的爷爷刘念滋“文革”从北京押回湖南。一天早上我母亲看到他一个人在腿上打拍子哼歌,感到好生蹊跷。原来在火车上的临时批斗会上也被逼得学这首《认罪嚎歌》。他害怕唱不好会继续挨打就偷偷地练习。这首歌就节拍为2/4,演唱风格为“哭丧地”。

马思聪的妻儿在红卫兵的追捕中逃亡到了南方,他的妻子王慕理的兄弟安排她们躲在南海县的偏僻乡村藏身。1967年1月,马思聪也逃到广东与妻儿汇合,在许多无名“小人物”的帮助下,马思聪和夫人、女儿、儿子偷渡到了香港。到了香港上岸后,马思聪将胸前的毛像章摘下来扔进了大海,紧紧抱住了他心爱的小提琴。

当时香港在英国治下,他没有向英国申请去傅聪那里避难,也没有选择他年轻时就熟悉的艺术之都巴黎,而是走进了自己曾笔伐过的“美帝”领事馆。

经过美国与英国的交涉,同年4月,一家乘坐美国政府的专机飞到华盛顿。不久在纽约发表了否定文革的讲话,被美国《生活》杂志冠以《残酷与疯狂使我成为流浪者》为题发表。同年7月苏联的《文学报》以《我为什么逃离中国—关于“文化大革命”的可怕真相》为题转载。

马思聪以平实的语言道出所谓冠以“文化”之名、行暴力革命的真相[⑨] : “其暴乱、恐怖、残酷、愚昧和疯狂的程度,远远超过17年新中国成立以来的任何事件,甚至在历史上也是空前的,而这场运动将继续进行下去,它已根绝了中国的知识分子。

马思聪一家逃到香港时,正值香港受文革影响发生了“六七暴动”,北京红卫兵一把大火烧了英国驻北京代办处;冷战下的美国与中国没有建立外交,无处可烧,满腔怒火的红卫兵出气找不到门儿,想起获悉马思聪的“叛国投敌”的信息主要通过苏联的《文学报》,于是冲击苏联大使馆。据叶永烈记载:“在震山撼海的‘打倒马思聪’的口号声中,红卫兵把煤油浇在稻草人身上,点起了熊熊火光,就在这时,一群歇斯底里大爆发的红卫兵翻越某国大使馆的围墙,冲了进去”[⑩] 。

马思聪的“叛国投敌”后,株连他在国内的亲友数十人,或被判刑、或被逼自杀、或被迫害致死。正是1949年马思聪投向“新中国”怀抱的行动,受他影响的海外亲属也纷纷回国,投入社会主义的怀抱。

(四)丰饶的流亡生活

马思聪的流亡可以说是非常幸运的。

首先,他和他的太太都是广东人,方言上没有障碍,而且有广东亲戚的内应外合以及当地人的协助,这点非常重要。

翻开中国地图,试图逃离“文革”的迫害投奔自由,当时只有通过广东偷渡香港这一条险路。同一时期的内地的知识人逃亡者因不会广东话,找不到“蛇头”,无接应者几乎都失败了,或被判重刑或被枪毙。(参见拙文:《再见,中国——“文革”中几个逃亡者的故事》)

马思聪也是东西冷战下逃亡西方的最高级别的知识人,他的流亡得到时任美国总统詹森的迅速批示,所以他不必像电影《再见,中国》里的几个广州医学院大学生一样,虽然偷渡成功,但是只能在香港工厂打工或做低级文员,学无致用。

因“六四”天安门事件而流亡的知识人岩家祺曾说,流亡者于流亡地之间存在“四重沟壑”:语言,文化、经济、心理沟壑。

二十世纪以来世界范围内知识人的四大波流亡:1917年十月革命(俄国)、二战时期纳粹统治(德国、法国)、二战后到1991年“苏东坡”解体时期(苏联以及东欧)、1989年“六四”天安门事件(中国),无论哪一波流亡,知识人最大的痛苦、付出的最大代价是离开母语环境的“失语性”问题。在美国这个英语世界,首先面临的母语丧失或者母语剥夺的问题。

作家茨威格在南美的自杀有多重原因,母语的丧失不可忽视。“我今天作为一名作家,只是一个‘生活在自己躯体背后的人’。我过去40年中在国际上赢得的所有东西,或者说几乎所有的东西,都被一拳打碎了”。

讲德语的流亡人文社会科学者们感到连根被拔起。阿多诺说所有的流亡者成为五体不全的人。“我们的语言被剥夺时,我们的历史尺标也被挖走了”。“法兰克福社会研究所”的德国流亡知识人拒绝用英语写作。这也是他们在1950年回到德意志联邦共和国的重要原因。

但对马思聪来说,不存在这个语言和文化的致命问题。他少年时代的法语与英语,令他在美国如鱼得水,初到马里兰就交了美国朋友。更重要的是,他的音乐是世界语言。

经济上,初到美国,马思聪就在马里兰州购买了带游泳池的一栋别墅。

据马瑞雪记载[⑪] ,“父亲在美国,从来都没有碰到过经济上的困难。以他‘难民’的生活,美国CIA每个月都给他数目不菲的固定收入。另外,租屋,买车以及我和弟弟如龙的入学学费等全部由政府支付,加上他的演奏会和杂志报导他的故事付的巨额款项使他的钱不但花不完,还与日俱增,不仅如此美国政府一直派专人照顾他的生活”。

在中国,彼时马思聪的作品遭禁。但在美国二十年,除了美国国内,他还到台湾、泰国、菲律宾等地举办演奏会,此外,他创作了大量芭蕾剧、歌剧、小提琴、钢琴协奏曲等,其创作乐曲数量超过在中国的总和,而这期间正是中国文艺几乎是“八亿人民八个(革命样板)戏”的荒废期。

尽管浓烈的思乡—民族归属感令他梦魂萦绕,但这是全世界知识人流亡者的问题—“二战”下的法国流亡者在美国以正统的法国文化火种自任,德语流亡者强调骨子里流淌的是欧洲精神,苏俄流亡者记忆力保存的是关于彼得堡的电话号码。

马思聪的流亡也不是苏武式冰天雪地牧羊十九年,这位来自东方的音乐家并没有被边缘化,他在美国社会仍然举足轻重,许多大学以高薪聘请他做音乐教授、做艺术学院的院长都被他拒绝,台湾曾花费巨资上演他的芭蕾舞剧,他所到之处,受到人们的掌声与鲜花。

(五)二十年后骨灰荣归中国

1984年至1985年,中国公安部、中央音乐学院、文化部相继为马思聪彻底平反,他不再是一名“叛国投敌的分子”,而是“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心”海外爱国人士的象征。在那个电视普及刚刚开始,收音机仍然还是人们主要娱乐的时代,他的《思乡曲》通过中央人民广播电台响彻全中国,再次成为人们耳熟能详的歌曲。

1987年,75岁的马思聪病逝。

时任中央音乐学院的院长告诉马瑞雪,会将光绪皇帝童年时住过的房子腾出来,建立马思聪音乐厅和纪念馆。

1990年马思聪研究会成立。

2002年,马思聪的子女将父亲的遗物—小提琴、钢琴、手稿以及字画全部捐献给广州市人民政府。几年后马思聪音乐艺术馆在广州艺术博物院揭幕。在他的家乡海丰,渔民甚至在出海前把他的塑像当做保佑平安的妈祖祭拜。

马思聪在当代中国流亡者中,算是得到中共平反,并且身后获得极大荣誉唯一的一位。毫无疑问,这与他杰出的音乐成就与名声有关。但不可忽视,他的忠诚爱国以及“大一统”思想也是中共对外统战和宣传最有利用价值的一位。据马瑞雪回忆,国务院侨办领导曾对她说:“我们对台湾广播的栏目音乐就是用的马思聪的《思乡曲》。”[⑫]

马思聪生前的愿望是自己能够死在中国。马思聪在费城病逝之后,夫人王慕理嚎啕大哭:“我不喜欢美国,我恨死美国,我要带着他的骨灰回去,从哪里来就回哪里去”[⑬]。

2007年,马思聪逝世20周年之际,马思聪夫妇的骨灰由他儿子从美国送回广州归葬。

无疑,马思聪心中的“祖国”并不等于国家政权,拙文也绝非包含对他骨灰荣归故里有任何道德谴责之意,只是最后忍不住想起与马思聪的归葬祖国反向逆行的翻译家董乐山,终生都活在不自由的世界,死后骨灰绝不埋在他的祖国,他的儿子完成了他的遗言。

如今“光荣的自由人”正享受着加利福尼亚灿烂的阳光。这位乔治·奥威尔的《1984》的译者深知极权对思想、对人性的剥夺与残害,深知所有的文化艺术都与九五讳尊的皇权密不可分,专制下的各类粉墨登场的文士、优伶不可能真正拥有自由的意志,说到底,都不过是极权的掌中玩物。

“四月间,天气寒冷晴朗,钟敲了十三下”之际,但愿不是新一轮掘墓鞭尸的开始。

(全文敬称省略,乞谅)

[注]

[①]《马思聪全集·第七卷》中央音乐学院出版社,2007年,P58。

[②]《马思聪全集·第七卷》P59

[③]《马思聪传》晓园出版社,1989年,P163。

[④]《马思聪全集·第七卷》P499。

[⑤]《马思聪全集·第七卷》P62-63。

[⑥]《马思聪最后二十年》 麦子·马瑞雪编,广东人民出版社,2002年,P50。

[⑦]前掲《马思聪全集·第七卷》P126-127。

[⑧]《马思聪全集·第七卷》P141-156。

[⑨]《马思聪全集·第七卷》P141

[⑩]《马思聪传》P215。

[⑪]《马思聪最后二十年》P12。

[⑫]《马思聪最后二十年》P175。

[⑬]《马思聪最后二十年》P80。

来源:rti