Ⅱ.“我们必须离开这个国家”

两个女儿跟我们说,周末想去吐鲁番摘桑葚。吐鲁番以天气炎热和盛产葡萄闻名,春天结果的杏桃和桑葚也吸引游人到访。时值5月下旬,桑椹季就要结束了。阿斯娜和阿尔米拉喜欢从枝头现采现吃,有时候还会爬上桑椹树。

我和玛尔哈巴立刻答应出游。乌鲁木齐的冬寒未消,去吐鲁番享受两天温暖春阳,有助于我们放松沉重的心情。于是星期六一早,我们一家四口坐进车里,往吐鲁番出发。

漫长的车程中,我和玛尔哈巴为了打发时间,通常会聊聊朋友、家庭和旅行计划。但因为最近两个月来发生许多事,此刻我们的话题不由自主飘向政治局势。但这种事讨论到后来往往只会一直兜圈子,导致对话变得不甚愉快。

开往吐鲁番的路上,我们再度讨论到是不是该离开这个国家。我强调局势很可能会持续恶化,但玛尔哈巴始终不愿意考虑出国的想法。

“不会那么惨的。”她每次都说。“真主会保佑我们。我们也没做什么,他们没理由逮捕我们。”

年过40以后,离开家乡到异地重新生活不是一件容易的事。我们在乌鲁木齐过得还不错,虽然规模小但也开了自己的公司。结婚16年,我们一同克服大大小小的考验,买了房子,拉拔两个孩子,生活才刚开始舒服起来。而且,我太太珍视传统的生活方式,也不希望抛下亲朋好友。

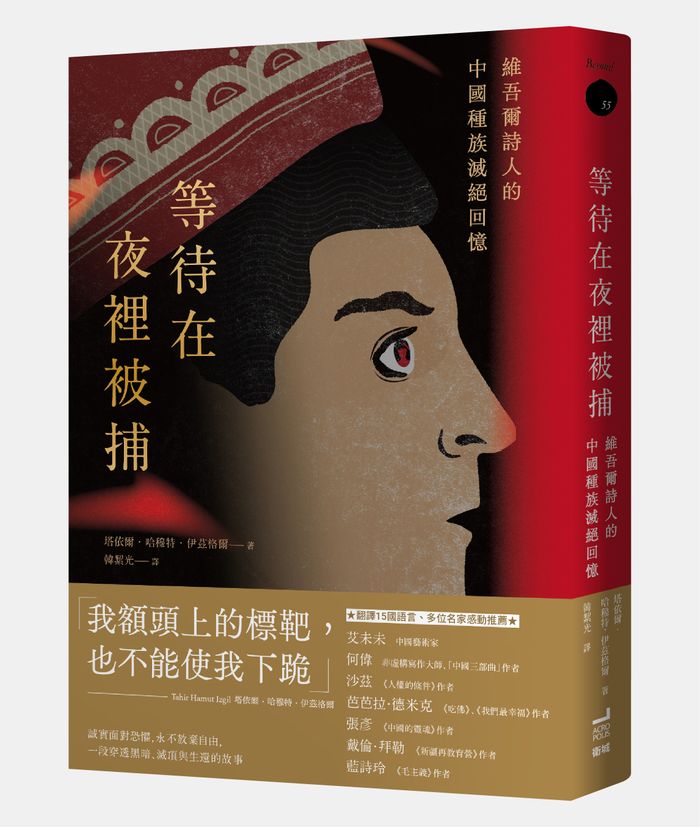

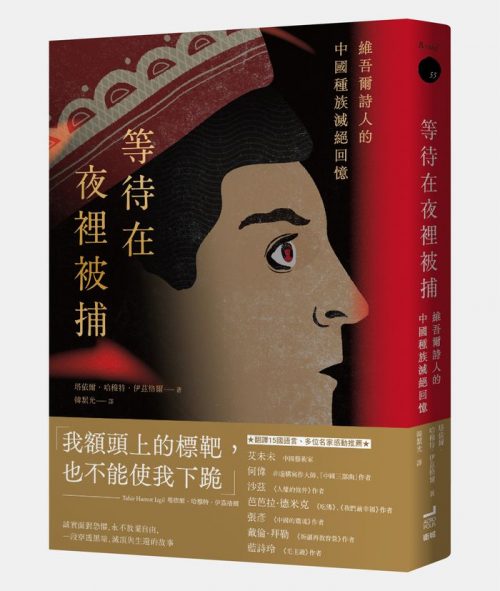

作为一名诗人,要我放弃主要读者群,学习陌生的语言还有在陌生的土地上生活,我也同样为难。离散海外的维吾尔社群相对小,离散作者写的作品读者群同样也很少。中国政府很早就禁止引入海外出版的维吾尔语著作,现在管控只会更加严格。

我在北京读大学第二年,曾经选修两学期的英语课。第二学期初,适逢天安门学运展开,大家纷纷翘课参与抗议。我的英语也就此停留在学了一个学期的程度。虽然我后来好几度决心想重新把这门语言学好,但总是有其他更急的事,计划也就从来没结果。大概是我始终不需要真的用上它吧。假如现在必须出国,语言会是我最先遇到的最大问题。出于必要我当然会学,但我都快50岁了,还要把一门新语言学得好到能够写作,怎么想都是天方夜谭。

我和玛尔哈巴从来没有讲明,但我们心里都知道,一旦离开家园,我们可能就再也回不来了。不安和惶恐盘旋在这些话题上。

人人都害怕接到未知号码

听我们这些没完没了的讨论,两个女孩早就听累在后座睡着了。天山矗立在我们的右手边,盐湖像一面被扔进戈壁滩的大镜子,在山麓下闪闪发光。

我们途经达坂城,路慢慢攀进山间。汽车音响忽然传来我的手机铃声,来电显示是未知号码。近来人人都很害怕接到未知号码。

我接起电话。“喂?”

“喂,是塔依尔.哈穆特大哥吗?”电话那一头的年轻女子用敬称问我。

“我是,请说。”

“我是居委会的古丽江。”

“哦,你好吗?”

“我很好,大哥。您太太的名字是玛尔哈巴.萨比尔吗?”

“没错。”

“大哥,我是要通知您,派出所正在采集指纹,每个出过国的人都要。您和您太太方便来派出所一趟吗?”

“其实我们有点事正要去吐鲁番,明天回来,辛林。”我依循维吾尔传统,亲切地称她辛林(singlim),意思是妹妹。

“嗯,这样的话,请您星期一过来。”

“好,我们星期一上午8点过去,正好开门营业的时间。”

“我看一早会有很多人,不然您下午2点来好吗?”

“那好。看来你们连周末也要上工呢?”

“是啊,我们周末上工有一阵子了。”

“好,那就先这样了,再见。”

“再见。”

古丽江是25岁左右的维吾尔姑娘,前不久才开始在我们公寓社区的居委会工作。她负责追踪记录我们这栋住宅,就像王博负责我们的办公楼一样。她每周两次会来我们公寓视察,每次都会先问我们家有没有遭遇困难,接着问有没有客人来借宿、有没有计划生育以外的孩子出生、家中有没有人每日祷告。她会拿笔记本记录我们的回答,同时在屋内谨慎地四处查看。老实说,我们不可能有事瞒得住她。

我们对待古丽江很恭敬。玛尔哈巴向来好交际,每次都会问候她的近况。古丽江2014年从大学毕业,但3年来一直没法在她的领域找到工作。有这种遭遇的不只有她一人。随着对维吾尔人的歧视和怀疑日增,无数大学刚毕业的维吾尔青年发现自己找不到与学历相称的工作。古丽江在居委会的新职位虽然吃力,工资也微薄,但只要她努力工作并通过公务员考试,就能成为职业公务员。这是她深盼实现的愿望。

有时,我们会看到她腋下夹着蓝色档案夹在门外等人,或进出其他户人家。也有一些时候,我们是晚上在附近公寓遇到她。“这些可怜人也不容易呀。”玛尔哈巴常常感叹道。在政府鼓励下,很多像古丽江这样的年轻人投身为居委会工作。

居民大楼的门口会张贴包户干部和片警的相片与联络资讯,底下附一行字提醒我们“要是有发现什么”,随时可以跟他们联络,那形同不怎么隐晦地鼓励邻居相互监视举报。每次走进楼里,我的目光总是忍不住被片警和包户干部的相片吸引,仿佛能听见他们说:“我们一直看着你。”

派出所地下室,有褪淡的血迹

我们绕出山区,往前开向小草湖公安检查站。

沿着预定路线前进,我们开抵了检查站。玛尔哈巴下车,走向检查大楼去扫描她的身份证。我和女儿留在车上。特警没检查我前面那一辆车就挥手示意他通过,我推判驾驶一定是汉人。

我缓缓前进,按规定放下所有车窗,把车停在武装特警旁边。他用高傲的神态调了调肩上的冲锋枪背带,接过我的身份证。他比对我的脸和身份证上的照片后,用汉语问我要去哪里、做什么,我照实说了。他探头看进车里,我两个女儿这时已经醒了。他接着指了指后车厢,要我下车打开。他弯腰检查过车厢后,终于把身份证还给我,挥手让我们前进。

我把车停在检查站旁的大停车场等玛尔哈巴。大约10分钟后,她从检查站走出来。“我真是受够了。”她一边嘀咕一边坐进车里。

我们在吐鲁番的周末假期在焦虑笼罩下度过。我们虽然努力放松心情享受时光,但星期一必须前往派出所这件事始终萦绕不去。“他们除了指纹不会要别的了吧?”玛尔哈巴问我。“我想应该不会。要是还有别的,他们会要我们放下事情立刻过去。”我说。玛尔哈巴所谓“别的”,意思是被送去“学习”。

我们在星期日晚上回到乌鲁木齐。星期一,快到下午2点前,我和玛尔哈巴出发前往派出所。派出所外大门深锁。看守警卫室的中年维吾尔人问了我们来意,用笔记本记下我的姓名、族裔、身份证号,以及同行人数后,才打开通往院子的小自动门。

踏进派出所后,坐在前厅柜台的年轻汉族员警问我们来做什么。接着同样在面前摊开的登记簿上写下我的姓名、族裔、身份证号及同行人数。“下去地下室。”他指著往地下室阶梯的门对我们说。我顿时觉得血都凉了。

3年前,2014年,我来过这间派出所替玛尔哈巴和两个女儿办理护照。负责的区警检核过我们一家人的数位档案后,判定她们3人有资格取得护照。当时的护照申请书基于国家安全理由,需要由派出所副所长签名。这间派出所的副所长是一个哈萨克人,名叫埃尔伯。

我当时同样站在这座大厅,询问当值的员警要去哪里找埃尔伯。那名汉族员警要我等一会儿,埃尔伯正在地下室讯问人。

我在走廊的铁椅坐下来等。过了一会儿,我听见地下室传来男人凄惨的叫声,在我听来是中年维吾尔男人的声音。我浑身发颤。当班的警员连忙走过去把通往地下室的铁门牢牢关上。照理来说,地下室阶梯是不会有这种门的。很显然这间派出所把地下室改造成讯问室。

半小时后,埃尔伯从地下室上来。我从椅凳上起身说明原委后,把区警准备的证明书连同护照申请表一起交给他。他看起来焦躁又疲惫,把烟叼上唇间,一手接过表格,另一手在上面签了名。写字时,他的手微微颤抖。

而今,我和玛尔哈巴走进同一道铁门,下楼走向地下室。阶梯底端通向一条长约20米的走廊。左手边有3间囚室,由铁栅栏与走廊隔开。

第一间囚室里摆了一张沉重的铁制“老虎凳”,用于审问及刑求犯人。老虎凳上将犯人胸膛紧扣在椅子上的铁钳敞开,固定手脚用的铁环也空悬在两侧,整张椅子看上去就像在等待下一个不幸的灵魂坐进去。在水泥地板上,沿墙固定着许多铁环,我猜是给人上镣铐用的。地板中央有褪淡的血迹。3间囚室都空着,门没关上。

右手边是一排共5间的办公室,每一间都有大片窗户面向走廊。我们走进地下室时,已经有两对夫妇在排队等候。不久,我们身后又排了20多人,几乎全都是中年维吾尔人,从外表就能看出是相对富裕的人,但人人脸上都笼罩着担忧和困惑。

被采集血液样本、声纹和脸部影像

我们顺着队伍走进第二间办公室,发现桌子后面坐着古丽江。她请我们填一张登记表。星期六她在电话中说派出所需要采我们的指纹,现在她又告诉我们除了指纹外,警方还会采集我们的血液样本、声纹和脸部影像。玛尔哈巴听了忧心忡忡看着我。“他们想要就给他们。”我悄声对她说。“只要我们能安全出去就好。”

我们的血液样本会在这间办公室,由一名年轻的维吾尔女生和一名维吾尔青年负责采样,女的可能是居委会干部,男的应该是辅警。我问他们怎么不请个护士,辅警不以为然地讥笑说:“用得着吗,这么简单的事!”年轻女生笨手笨脚地从我们的食指采血。

之后我们沿走廊走回第一间办公室,员警在那里收集我们的声纹样本、采取指纹、扫描脸孔。

首先,我拿起放在桌上的《乌鲁木齐晚报》走向麦克风,朗诵其中一篇文章。我故意用最字正腔圆的维吾尔语,念得像个专业主播,我猜这至少能让警察未来比较难根据样本辨识我的声音,我日常生活中从来不会那样说话。念了两分钟,录音技士示意我可以停了。她对我露出满意的笑容,就像在说“你读得真好听”,然后把音档储存下来。

下一个是指纹。我听从技士指示,将两手依次放上扫描器,五指大大张开。接下来我必须在扫描器上滚动每根手指,确保手指的所有纹路都被完整记录下来。扫描结果如未达电脑要求,系统会拒绝存取,我那一根手指就要重新来过。十根手指都要符合这种标准不是件容易的事,有几根手指我就重复扫描了好几次。

我这一生被采过几次指纹,但我从未见过与听过像今天这样累人的采指纹程序。虽然过程极其冗长,但结束时我才意识到,我平常就有完美主义倾向,我竟然无比专注地想把扫描正确做好。

现在轮到脸部影像。一名汉族辅警示意我坐上面对摄影机的椅子。他调整三脚架,让镜头与我的脸等高。

我当了18年的影视导演,见过也用过各种尺寸形状的摄影机。而从2009年乌鲁木齐暴力事件后,城市大小角落都装上监视设备,我也因此见过各式各样的监控摄影机。但眼前这部摄影机和我见过的都不一样。镜头从左到右非常扁,高约3公分,长约20公分。

操作电脑的女人向我说明该做什么。听到信号后,我要直直看着摄影机两秒,然后慢慢平稳往右转头,维持姿势两秒后,用相同速度回到正对镜头静止两秒,之后再重复相同动作往左转头。接下来,用同样缓慢稳定的速度,向后仰头往上看,停顿两秒,接着重复相同动作向下低头。最后,我必须直视摄影机,慢慢把嘴完全张开,维持该姿势两秒。闭上嘴后,再度平稳直视摄影机两秒,这样我的脸部扫描才算完成。上述所有动作必须按照规定的顺序,一口气不间断做完。万一哪个动作不符要求,电脑扫描程式会发出信号,停止运转,这时我就得从头重新来过。我试到第三次才顺利完成整个步骤。

弥漫在派出所地下室的恐惧感,让人忘了这些动作实际上有多荒谬、多滑稽。每个被召进地下室的人,脑中只想着要尽快结束、尽快离开这个地方。

玛尔哈巴紧跟在我之后进行这些程序,她在脸部扫描这一关遇上困难。她很努力试了,但就是无法按要求维持稳定的速度,动作不是太快就是太慢。挫折和愤恨让她涨红了脸。我站在一边提示她、鼓励她,发现我的手掌也紧张到汗湿。

男性和女性的脸部扫描程序只有一处不同。男性在程序末尾被要求张大嘴巴,女性则必须紧闭着嘴,充气鼓起脸颊。我很纳闷这个差别是为了什么,但到今天都没找出答案。

试了一次又一次,玛尔哈巴第六遍终于尝试成功了。我们忍不住像孩子一样开心,终于一切都搞定了。

我们回到方才另一间办公室,向古丽江禀报已经完成所有程序。接着回头经过满脸倦容的等候队伍回楼上去。

我们爬上阶梯,我半开玩笑地对玛尔哈巴嘀咕:

“现在监视摄影机从背影也认得出我们了。”

离开派出所时,已经过了下午5点。

“我们必须离开这个国家。”玛尔哈巴苦涩地说。

(完)

来源:报导者