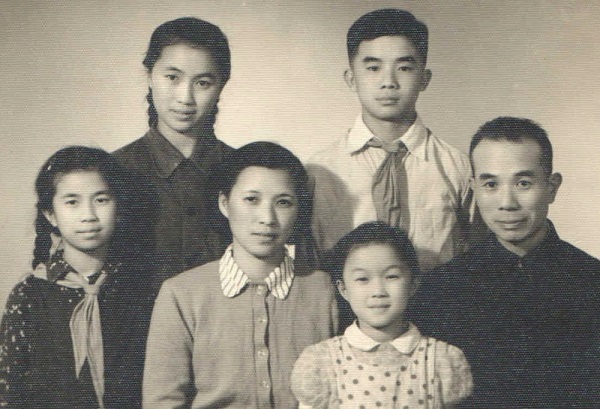

1956年,是我们与父亲生活在一起的最后一年。

第四章 反右运动再次遭整肃

1956年不仅对父亲来讲是相对平静甚至感觉较好的一年,对全中国来讲,那一年也是中共掌权以后相对风平浪静的一年,刘宾雁这样描述,“在政治运动不断的暴风骤雨之后,忽然间轻松起来了,实行了改善知识分子地位的政策。男人穿起了西装,女人能穿彩色衣裙涂脂抹粉了”。但是,同年在匈牙利发生的布达佩斯起义(中共称其为“反革命裴多菲俱乐部”)之后,毛马上将其定性为一场“反革命暴乱”,掌权不到十年的中共,意识到此前的几次政治运动,令相当一部分国人,特别是知识分子心怀不满,这种不满积聚起来就会威胁中共政权,于是,一场大规模迫害中国知识分子的阴谋开始酝酿。

这场反右运动一开始并不称作反右运动,而是称所谓“帮助党整风”,给党员干部提意见,连毛泽东都疾呼“大鸣大放”,似乎共产党真的要汲取人民的意见,真的要痛改前非,谁想得到那是一场公开的欺骗,一场卑鄙不堪的政治谋略,中共自己恬不知耻地称之为“引蛇出洞”。父亲一介医生,哪里懂得这些肮脏的政治伎俩,那一年,他还沉浸在运用针灸治愈越来越多病患的喜悦中,风尘仆仆地到处取经,与院外有经验的针灸师交流经验,毫不察觉一场狂风暴雨即将来临。

据母亲回忆,父亲其实已经从三反运动领教了共产党的蛮不讲理,所以,一开始的大鸣大放父亲完全不予理会,直到医院党委派人来,特别跟父亲谈话,说你是高级知识分子,有责任帮助党整风,给党提意见,而且三反运动中你被诬陷成大老虎,你心里一定有所不满,那就说出来嘛,帮助我们改正错误、轻装前进嘛。此人一脸诚恳的样子,令天真的父亲轻信了他,答应出席小组鸣放。当时,母亲可能是出于女人的敏感,回家后便劝说父亲不要相信他们,会上千万不要讲话,父亲反倒认为母亲太过谨慎,说人家那么诚意拳拳,怎么可能有问题。

1956年6月3日,空军后勤部医院组织了小组鸣放,那天,父亲毫无顾虑,将所有不满全部宣泄出来,他一边说,有人便一边记录,那份记录后来就成了父亲的罪证,并塞入他的档案。下面就是这份记录的主要部分:

“三反时,我在民升医院,运动开始,先整一个会计,以后他就上吊自杀了,为什么?死得不清楚,临死前他还同我说,他没什么问题,但第二天就上吊死了,是否有冤屈?我很难过。当时无人为他说话,却说他是畏罪自杀,以后就轮到我头上了,把我打成大老虎,除没强奸妇女之罪,什么罪状都有了,对我采取了各种刑罚,不当人待,先是采用车轮战术,以后又将我囚进牢内一个多月,一直不准我和家里通信,四个人监督,不准动,不准说话,一天只给两个窝窝头吃;只准大便一次,小便两次,放风也不准,我的腿都肿了,也不准洗澡;四,五个人用一盆水洗脸,真是有苦难说,还逼着我十二岁的女儿给我写信,叫我交代,不承认是永不放的,她能懂什么?多残酷!不是人的滋味。不过,我幸运地还活着,而上海,重庆等地方都有我们的同胞死了(此时痛哭流涕)。

我感到共产党最大的缺点就是对人民太残酷,对高级知识分子虐待,中国不只是我一个人,而是成千上万,死的死了,残废的残废了,有的人得了神经病,我看病中就常遇到此种现象。上海、重庆的朋友谈他们那里三反、肃反,也有这种情况,可见这不仅是我们这里一个地方是这样。

宪法已颁布,而肃反何尝不死人呢?我希望以后世世代代不要发生这样残酷的事了。有人说国民党残酷,而共产党又怎么样呢?士可杀不可辱,都是中国同胞,为什么要这样对待?希望运动本着良心,和风细雨讲道理。有的同志被整之后,在适合的场合下应该给摘帽子,我的贪污帽子,至今还没摘掉。用口袋来对待知识分子,即使死了的人,也应该给他们摘帽子,不然子孙都要背上一个包袱。希望领导上注意团结,过去损害了许多同志的尊严,这主要是几个运动把一些干部弄得头晕了。

共产党说话不算话,民航局邀请我来是当院长的,有小汽车、较好的房子、每月3000斤小米(300元人民币)。三反后,我成了普通医生,连主任也不是了,薪金一降再降。现在,我不是共产党员,当院长是不可能了,就连进修也去不了,因为我既非党员又非军人。肃反也是,弄得一塌糊涂,侮辱人,我很同意三反、肃反一团糟的说法,我这些话一直不敢说,今天号召大鸣大放,我仅讲了百分之一,也可能是危险的,不知道要受到什么遭遇。“

从这份记录中可以看出,父亲因受到上级领导的“诱导”,先从三反运动说起,提到一名医院的会计,因受三反运动的整肃,承受不住巨大压力而自杀,这名会计自杀前曾经跟父亲说他没有问题,但第二天就上吊死了。医院绝大部分人慑于中共的淫威,没有人敢提出疑议,都附和着领导说那会计是“畏罪自杀”,但是正直善良的父亲表示这里面可能有冤屈,对于那会计过早结束他的生命,父亲寄予极大的同情,还表示非常难过。

然后,父亲就开始力控当时他是如何无辜受到非人性的虐待,把他“打成大老虎”,这个“打成”即是诬陷,没有任何理由、任何证据地强逼父亲承认是贪污分子,而“大老虎”则是当时三反中贪污分子的别称。这种诬陷行为,其实早在中共延安时代就已经存在,建国以后一个个的政治运动,不过就是延续本来属于党内的红色恐怖。但作为医生的父亲,一生清廉正直,不要说贪污,那些见不得人的龌龊事情,他恐怕连听也没听过。中共将父亲非法关押达一个多月,其间不准和家里通信,而且限制饮食、限制讲话、限制清洁个人卫生,甚至限制如厕,还派四个人看守。后来,他们带父亲到上海对质,这才真相大白。

上一章讲到父亲的这段冤屈,曾提到虽然真相大白,但父亲莫名其妙地还是被降薪降职,原因是父亲当时的态度不好,即拒不承认是贪污分子。我从父亲在小组鸣放的发言中发现,直到四年之后的反右运动开始,父亲的贪污帽子依然未摘掉。也就是说,中共将父亲无辜打成所谓贪污分子,却一直没有任何解释,或予以改正,而在半年后再给父亲戴上右派帽子。如果说1979年空军党委曾给予父亲右派问题以改正意见(即所谓平反),而三反运动中父亲被冤作贪污分子的帽子,至今60年,中共却未曾有过任何口头或书面道歉,更不用提赔偿了。

母亲一直都记得1953年三反运动之前父亲的工资是300元人民币,运动过后虽父亲受到诬陷,却遭受降职降薪,这一降就再也没有恢复。1979年我去空军后勤部交涉有关父亲右派改正问题的时候,除了用手抄下那份改正意见之外,我还向他们提出赔偿。粗略的计算,以每个月欠资150元人民币为例(实际不止150元),从1953年算起,到1976年父亲退休,共计4万多人民币,若以现在的币值来算,恐怕有百万之数了,那个接待我的空后政治部干部有些尴尬地说,现在刚改革开放,我们还没有这笔钱来赔偿,云云。这个完全不讲法制的共产党,令此事至今没有下文。但我们却不会忘记。

另方面,从这份记录中可以看出,父亲具有非常可贵的正义感,在小组鸣放会上他不仅谈了关于自己三反运动的冤案,还谈到了在这种残酷的整人运动中,全国多少无辜的人们因此而失去生命,边说边痛哭流涕。父亲一向性格坚强,从不会向邪恶势力低头,在1953年的那场运动中,即使受到巨大的压力,甚至要忍受各种刑罚,被非法监禁一个月之久,父亲也没有低头,更没有留下一滴眼泪。然而,当他谈到上海、重庆等地方都有人死去,父亲忍不住悲从中来,留下同情的眼泪。

如今60年过去,中国的情况仍因中共的独裁统治,人权一直没有得到改善,令当年的父亲留下热泪的死人事件,更是层出不穷,中国的老百姓经历了这半个多世纪的磨难,彷彿已经麻木,试问,如今还有什么人、还有哪个知识分子或医生可以像父亲那样,为无辜死去的人们,掬一把热泪?

除了这份政字019号文件中所提到父亲的右派言论外,母亲还曾告诉我,父亲对当年中共一面倒向苏联学习一切的政策也十分不满,并在大鸣大放会上指出,苏联有很多方面是不及美国的,父亲说他刚从美国回来不久,汲取了那边医院的很多经验,包括医院的建制和规章、制度等等,并且很事实求是地说,苏联可能有他们的实际情况,但我们不应该盲目照搬。父亲还说到苏联医院的制度并不符合中国国情,特别是在医院建立共产党的支部,更是完全没有必要,因医院本是治病救人的地方,只要有专业的院长即可,不懂得医疗专业的党员有什么用呢。

当时这番话很是刺痛在座的中共党员,那时的中共与苏共情同兄弟,全国城乡一切向苏联看齐,甚至连俄语也成了全中国的热门语言,不知多少英文教师被迫改学俄语,英语则被视作帝国主义的语言,这一僵化政策想不到在反右后仅三年之后,因中苏之间的反目而迅速改变,可是父亲当时的言论却被视为极右言论。

父亲在这次反右运动中,被划成极右派,这个“极”字说明了中共对父亲在小组鸣放之所言,非常恼怒、愤恨,也说明了父亲之所言刺痛了中共。我曾谈到父亲是一个完全不懂政治为何物的医生,对共产党(甚至国民党)一无所知,所以他才心无城府地将心中所想讲出来,他说共产党对人民太残酷,对知识分子虐待,全国几千几万的人们死的死了,残废的残废了,还有人得了精神病。父亲更清楚地指出,有人说国民党残酷,共产党又怎么样呢?士可杀不可辱,都是中国同胞,为什么要这样对待?

父亲其实说的都是真相,甚至这些话拿到今天来看,依然有其价值,经历了这几十年,中共的本性从来没有变过,从毛泽东反右之后人为制造出来的所谓三年自然灾害,及至中共自称为十年浩劫的文革;从邓小平拒绝政治改革,在天安门用坦克枪弹对付青年学生;从江泽民疯狂镇压法轮功,在全国甚至海外发动的一场群体灭绝迫害;没有一次不是牺牲善良人民的性命,从而维持他们的政权。

经过了1953年的三反运动,父亲彷彿对中共的政治手段有所初识,他尽管在那天的小组鸣放上讲了那么多的话,最后,父亲还是讲了这样的话:

“我这些话一直不敢说,今天号召大鸣大放,我仅讲了百分之一,也可能是危险的,不知道要受到什么待遇。”

可见父亲已经在心里有了不祥的预感,但他还是勇敢地讲出来,这是他的性格使然,他从来做事为人都是坦坦荡荡,敢于承担,从他青年时代便是如此,大学毕业时正值抗日战争初期,本可以留在他的出生地香港过相对安逸的生活,但他自己选择北上,在上海防痨事业上闯出一番事业,然后全家迁居到北京,支援首都的医疗工作。在父亲的心目中,他所做的一切都是为了这个国家,为了当年被称为东亚病夫的中国人民,四年前的三反运动,他被无辜打成大老虎,如今的这场来势凶猛的反右运动,父亲却完全想不到他的结局竟然是被戴上极右派的帽子,更要离开家人、离开北京,到三百里之外的承德地区接受改造。

根据空军党委改正意见的文件显示,1957年的所谓大鸣大放是在6月,四个月以后的10月,空军党委便发出了正式文件——党秘字01714号,将父亲判为极右分子;次年,即1958年4月,由空军总政治部批示,撤销父亲的原有职务,转交地方实行留用察看,这个“地方”就是河北省承德地区的滦平县,所谓“留用察看”,意即监督改造,在没有监狱围墙,并且远离家人的穷山僻壤接受改造。而且将父亲本来的卫生技术5级降为医生三等10级,父亲从来没有出过任何医疗事故,更没有违反任何规章制度,仅仅是在中共的诱导下,讲了实事求是的话,就被惩罚至此。那年,与父亲遭到同样灾难的知识分子,数以百万计。

而所有这些过程,完全没有经过法院审理,当然更没有征求父亲的意见,活生生地把我们的家庭就这样拆散了。当时我还不到十岁,父亲离开北京的事情,我完全没有记忆,只是从那时起我失去了父爱,并且备受歧视,不得不在一个单亲家庭长大。

母亲在我长大以后告诉我,父亲被划了右派后,曾经被关押过一段时间,与三反运动时一样,不准回家、限制自由,还要自我批判,父亲在这种隔几年就搞一次政治运动的强大压力下,失去了活下去的希望,他用剃胡子的刀片割伤自己的颈总动脉准备自杀,鲜血汩汩流了一地,他昏了过去,不久被人发现,救起。这是父亲自三反运动以后的第二次自杀,如果不是遭受到巨大的精神压力,和难以承受的屈辱,坚强的父亲断不会选择这样的方式,结束自己的生命的。

在父亲被打成右派的同一时间,我还有三个舅舅和两个姨夫也被打成右派:大舅梁其琛,上海第二医学院胸外科手术专家,外科学专家,二级教授,1932年便已获得齐鲁大学医学院医学博士学位,四十年代曾与父亲同往美国学习进修;舅舅梁其田,1949年前曾为上海南京电影院和美琪电影院的经理人;舅舅梁其昌,与我家关系比较密切,他当年在北京中央水产部任高级工程师,舅妈曹青霞当年在上海曾是母亲手下的护士,后来跟我们一起移居北京,更与其昌舅成婚。1957年,舅舅被打成右派后,行政级别降两级,更被逐出北京,先是在湖南洞庭湖渔场劳改,后又被遣送至环境更为恶劣的西北宁夏劳改。

1960年中共在宁夏发动“双反运动”,其昌舅竟被无端诬陷为贪污罪犯,判刑七年,并被关入监狱。我这个舅舅性格刚烈,不能容忍这莫须有的罪名,加上监狱环境极端恶劣,食不果腹、衣不遮体,本来只关押150人的地方,竟关押了1000多人,每天病的死的达十几人之多,舅舅后来跟我说,与其在这里等死,不如冒险跑出去,于是跟其他狱友相商逃狱,不幸未能成功,被抓回后又被加刑两年,变成九年徒刑。一年后,舅舅又再策划逃狱,这次共六人趁夜间出逃,却被哨兵发现,开枪追击,结果有两人受重伤,舅舅虽未受伤,却被抓回监狱,并上了重达18斤的脚镣,关禁闭八个月之久。当时,舅舅和舅妈已有了两个孩子,一个五岁一个三岁,舅妈为了两个孩子的生活,也为了她自己能保住那份护士的工作,哭求舅舅离婚,无奈之下他们离了婚。这第二次的逃狱,又给舅舅带来加刑一年的处罚,变成十年徒刑。

舅舅在宁夏监狱服刑,唯一有通信来往的亲人便是他的姐姐,即我的母亲,当时外公外婆在香港,每次来信都要问舅舅的情况,母亲既要写信安抚二老,又要写信给舅舅,让他好好接受改造。当时所有的信件都要被检查,母亲每写一封信,都要防备字里行间可能被人抓到的把柄,除了写“好好接受改造”之类的字眼,也没什么可以写的了。逃狱两次,徒刑从七年加至十年,舅舅的事终于瞒不住外公外婆,监狱方面最后做出让步,减刑五年,也就是说文革初期舅舅便得到释放,但是像他这样的劳改释放犯,唯一的出路只能是留场就业,意即留在原本的劳改农场就业。舅舅完全没有选择,因为他的身份,不可能有任何单位接受他。

我这个舅舅劳改释放后,曾经回过北京,总是想找已经离了婚的舅妈和孩子们,在当时一片红色恐怖的压力下,母亲劝他死了这份心,但舅舅当然牵肠挂肚,死不了那份心。那时母亲为了自保,每当舅舅来京,她怕街道积极分子说三道四,舅舅到了我家,母亲便刻意和他上街,给他买些食物及日用品,安排他在附近的公共浴池过夜。当年舅舅只有四十几岁,遭受这样的待遇,真是可怜。1979年舅舅终于摘掉右派帽子,并与舅妈见面,在我的见证和推波助澜下,他俩跨过二十年的苦难,复婚了。这是我的具有传奇意义的右派舅舅——梁其昌的故事。

还有一位姨夫,稽成武,福建农学院教授,也被打成右派。他的太太梁其德是母亲的妹妹,因两姐妹境遇相同,时常通信互诉衷肠。而他们的子女也都受父亲右派的牵连,升学、就业都受到影响。

另一位姨夫,杨烈,上海复旦大学研究莎士比亚诗剧的翻译家,他的太太梁其英是母亲的大妹,复旦大学图书馆馆长。这两夫妇是我们家所有亲戚关系中唯一的共产党党员,四十年代还曾被党派到日本从事地下工作,四九年后两人均在上海复旦大学工作。姨夫杨烈被打成右派,原因却是他五十年代初与他的秘书发展了一段婚外情,并诞下一女,姨妈强烈不满,于反右运动中揭发丈夫所谓资产阶级生活作风,将夫妻问题升为政治问题。大概身份是党员的关系,杨烈一直留在复旦大学,未遭劳改或解职。而他的秘书则被遣送到新疆,不准回上海。杨烈从此与女儿共同生活,与姨妈虽在一所大学,却视如陌路人。

1957年的中共发动的反右运动,我家便有六位被打成右派,受到影响的亲属及家人达四十多人,受株连者则超过五十人。

文学城作者博客