仙女们在十九世纪渐渐销声匿迹……在自然科学和哲学的热潮中,她们的行为举止显得了无生机。

十九世纪可谓法国历史上最为动荡的时期之一,先后经历了两个帝国、两个君主国和三个共和国的政体变换,革命此起彼伏,政权更替频繁。对于这个风云变幻的世纪,颓废主义用一种悲观淡漠的审美立场进行了反映。《最后的仙女:颓废故事集》选录的童话故事或来自投身于颓废派文学运动的作家,或来自具有颓废派审美的作家。从一八七〇年到一九一四年,“颓废童话”在法国层出不穷。

“火车轨道让仙女落荒而逃。”

法国人对于“仙女故事”这一文学类型的喜爱由来已久,在很大程度上,颓废童话正是这种痴迷的延续。从十七世纪后期到法国大革命期间,法国作家们创作了三百多个童话故事,大部分的目标读者都是成年人,其影响力远超法国本土。

不论在法国还是世界上许多其他国家,童话总是在文化、社会或政治出现危机或发生变革的时刻大量涌现,颓废主义童话也不例外。颓废主义作家们看重十九世纪法国那深厚而丰富的仙女故事传统,以与自身所处时代的政治、社会和知识革命相呼应的方式对这些故事进行了改写。

在法国,颓废主义这一席卷了整个欧洲的思潮是在法兰西第三共和国期间应运而生的。法国在一八七〇至一八七一年间的普法战争中战败以后,国内爆发了昙花一现般的巴黎公社运动——这是一场集体领导的激进实验,遭到了临时政府的残酷镇压。尽管诞生于炮火中的法兰西第三共和国是一个稳定的共和国政权,它在政治、社会和宗教等各方面依旧动荡不安。

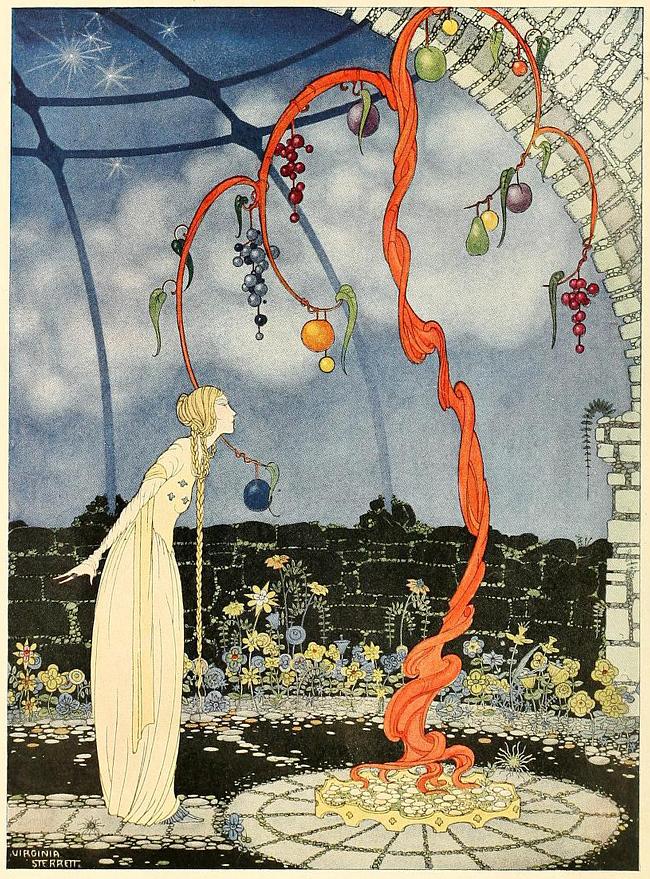

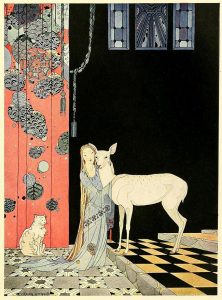

Virginia Frances Sterrett(1900-1931)

十九世纪的文化领域同样是复杂多变的。实证主义哲学发源自十九世纪上半叶,其形成标志为哲学家奥古斯特·孔德(Auguste Comte)的著作的出版。它巩固了理性主义者关于科学和进步的主张。达尔文的物竞天择理论对于人们看待物质世界和整个社会的方式产生了深远的影响。

在整个欧洲,各种变革和发明为工业、交通、通信及科学的发展做出了巨大贡献。不断扩展的铁路网、自动化技术的进步和电的发明加速了工业的发展。这一时期,医药方面也出现了巨大的突破,比如路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)提出的细菌理论和在免疫学方面取得的成就。在其他领域,摄影技术、 X 射线、跨越大西洋航海、电报等都是震惊世界的创新,其中许多发明于十九世纪末二十世纪初在巴黎和其他一些国家的万国博览会上进行过展出。

面对如此日新月异的革新和变化,十九世纪末的观察者们注意到,在包含科技在内的社会动向和仍旧非机械化的魔法世界之间有着巨大的差异。史学家、哲学家欧内斯特·勒南说过:“科学年代必然到来,届时童话的丰富性将不复存在。”科学进步对仙女是种威胁——这样的论调在当时屡见不鲜。“火车轨道……让仙女落荒而逃。”

十九世纪下半叶的文学潮流同样对童话这一文学类型不甚友好。爱弥尔·左拉倡导的自然主义这一极其现实的文学流派坚决地反对任何不合常理的事物,仙女棒和会说人话的动物自然不在话下。自然主义只是将法国肮脏丑恶的一面严酷而冷漠地加以描述,不留一丝一毫幻想的成分。

仙女们只能卑躬屈膝地讨生活

为了逃避现实社会,颓废主义作家常常回望那些经典童话,重新进行刻意的诠释。他们或是为经典童话撰写续集,或是受到故事细节的启发,编撰出新的情节,或是在魔幻的童话设定中加上种种格格不入的元素。

实际上,与其说他们是在大师的基础上进行改编,倒不如说是进行扭曲更为恰当。以威利的《幻灭者的童话》为例,他将佩罗的《那些旧时光里的故事》中的许多角色移植到自己的故事中,让“小拇指”中的食人魔、“小红帽”中的狼以及蓝胡子等反面人物痛陈自己的悲惨遭遇,并对原版故事中的受害者进行妖魔化。

除佩罗之外,对其他传统内容的引经据典证明颓废主义作家对于同时代文学有着相当深入的了解。在十九世纪的中世纪学家们的努力发掘之下,亚瑟王传说中的角色和故事背景(莫嘉娜、维维安和布劳赛良德森林)出现在孟戴斯、里卡尔和其他一些作家的童话故事中,而且地位日渐突出。

法国颓废主义作家们对英国维多利亚时期的童话同样耳熟能详,并把这些传统故事中的小仙女和小仙子杂糅进自己的故事中。与对佩罗童话的改写不同,这类借鉴很少对情节进行改编,而是把角色放到全新的现代故事背景里。同时,颓废主义文学家也会自行创造角色,不过他们会质疑这些角色的魔力,频繁地利用这种形式来回应当代社会的问题。

无论把这些角色放置在什么样的背景中,不论是魔法世界或是与之相对立的现实和当代情境中,有关死亡和堕落的比喻却一直贯穿故事的始终。在这一类故事中,仙女往往代表濒危灭亡的种群,有时候她们的存在甚至都遭到质疑。颓废主义文学常用的手法,就是描写主角与环境格格不入,但是出身高贵、举止文雅,还是某支正在消亡的血统最后的子嗣。

Virginia Frances Sterrett(1900-1931)

还有一种与他们异曲同工的角色,便是最后的仙女。比如在都德的《法兰西的仙女》中,最后一位仙女作为一个愤怒的纵火犯出现在法庭上,控诉人类的罪行 :由于现代理性的进步导致人们不再相信魔法,从而造成仙女的集体灭亡。皮埃尔·韦贝尔和卡帝勒·孟戴斯都写过《最后的仙女》,而且都把她们的死亡归咎于当今的时代:“现代社会中再也没有仙女的容身之地。”

一位十九世纪的作家如此描述人们是怎样写作童话、对待童话,并最终令童话消亡的:

当我们还是天真的孩童……在新年到来之际,大人们讲童话故事引我们发笑……如今早已不似往昔。童话在文学中获得了重要的位置。就像人类的显贵一样,童话故事有了族谱,或称为其历史。地理学家、天文学家和动物学家开始研究童话,很快还会有哲学家,甚至出现有关童话的宗教。条分缕析的日子到来之际,便是与快乐道别之日!

——爱德华·勒内·德·拉布莱(Édouard René de Laboulaye)

拉布莱认为,知识和奇幻的事物是互相矛盾的,“人类越聪明,写出来的童话就越没有艺术性,越沉闷乏味”。

因此,人们常常认为仙女遭到那个时代的人情冷漠和技术进步的摧残。单纯的乡下人不再相信仙女,于是她们不得不搬到巴黎——那个时代的制造业和科学中心,瓦尔特·本雅明称之为“十九世纪的世界之都”。在都市里,与魔法和巫术相对立的事物比比皆是,比如工业生产和人们的冷漠与淡然,所以来到世界之都的仙女们只能卑躬屈膝地讨生活。

颓废主义作家用创作童话的方式对实证理性主义加以抵制。卡帝勒·孟戴斯就是这样做的,他描写依旧相信魔法的天真的年轻人(《一个可怜小女孩的幻想》)和仙子仙女法力的复原(《幸运的寻回》)。孟戴斯的《最后的仙女》是典型的颓废学派作品,他在其中以讽刺的口吻描写了一个单纯的姑娘对最后一位仙女弃之不顾,反而选择拥有满满一箱宝石的老头儿,这直接导致仙女丧命。悲剧性的结尾在民间传说和童话中并不鲜见,在这个故事中可以解读为对资本主义经济的控诉,也可视为对爱怀有偏见的表达。不论是大团圆还是悲剧结局,颓废主义童话都是以超自然的角度向当代事物投以批判的目光。

虽然仙女常常被描绘成当代社会的受害者,但是童话作家往往把她们描绘成随社会潮流而堕落的危险人物,并修正过去的坏仙女的形像,以此来凸显现代社会的扭曲。威利的《幻灭者的童话》告诉读者,“根本没有什么好心眼的仙女 :坏仙女早把她们杀死了”。

怪异而致命的“恶之花”

近一个世纪前,在玛格丽特·阿特伍德、A. S. 拜厄特、安吉拉·卡特等人创作的后现代童话故事中,对童话的刻板印象进行了与性别和性有关的倒错,颓废主义作家不再描写传统童话中那种纯洁无瑕的美人儿,反而对这些浪漫爱情背后的“真相”进行了揭露。

在孟戴斯创作的故事中,公主拒绝了王子的亲吻,不愿接受王子的爱和财富,而是选择长梦不醒。在威利的童话里,一系列佩罗的童话故事中的角色告诫年轻的爱侣达夫尼斯和克洛艾不要相信童话并远离婚姻 :“人们往你们的脑海里塞满了荒谬而乐观的想法,使你相信世上有善良的仙女……我的孩子,这可真滑稽。这是一通废话,你们应该反着信才对。”

颓废文学中还常常描述性欲倒错的世界,具有非常态的性欲和性行为的角色比比皆是。当时兴起的人类学、精神病学和犯罪学等领域对同性恋行为的性病理学的探究更是促进了颓废主义文学对这种倒错的迷恋。这一时代的作家常常在自己的小说里安排许多在性行为上有出格行为的角色,雌雄同体、娘娘腔和女同性恋的角色大量存在于颓废小说中,典型的例子是勒妮 · 维维恩的《白马王子》和孟戴斯的《不合时宜的客人》,前者描写了一位魅力十足的白马王子般的角色,最后才道出真相:原来她是个女孩 ;后者则塑造了一位不够阳刚的王子,他喜欢摘花儿更甚于打仗。在孟戴斯创作的童话《伊索利娜(伊索兰)》中,与标题同名的主角神奇地变成了一个男人。在卡恩的版本里,灰姑娘则成为一个受虐狂,这和同性恋一样都是在十九世纪末才出现的概念。

John Anster Fitzgerald:bs-ew-Fairy Funeral

在颓废主义者心目中,《恶之花》的作者夏尔·波德莱尔具有举足轻重的地位。 他称自己的美学创作为一种“炼金术”——从丑恶之中提炼美。本书收录了他创作的唯一一个童话故事——《仙女的礼物》,最初收录在他的散文诗集《巴黎的忧郁》(Le Spleen deParis)中。在颓废童话里那些充满性意味的景致中,恶之花蓬勃开放。在让·洛兰的《红色百合花公主》中,公主摘下花园中的百合花,与此同时,在遥远的战场上,士兵们纷纷倒下,亲王们渐渐死去。

这些怪异而致命的花儿既象征着颓废主义的审美要求——这种要求与为艺术而艺术的运动是一致的——也象征着去自然化的审美,这种审美给诡计和华美的精致以凌驾于残酷现实之上的特权。出于一种超出时代的绝望和对大众的蔑视,颓废派偏好从普通事物中发掘不寻常,甚至是不正常的、过分的和神经质的美感。阿雷纳笔下的角色埃斯泰瓦纳就是一个典型的颓废主义主人公。他是一位细腻敏感的画家,他的艺术“不为大众所理解”。他不与当时的庸俗同流合污,所以无法抵挡庸俗的暴行,最后只能向吃人的女妖屈服。

帕拉西奥说颓废主义童话“缺乏天真烂漫之气”。这些童话不赞同以天真和奇迹为主题的文学类型,而是对其加以改变,将其与现代范式相结合,并敞开评论的大门(尽管是模棱两可的批判)。正如大部分十七和十八世纪的仙女故事一样,颓废童话是给成人,而不是给孩子看的,所以无须天真烂漫和说教。

这些故事充满反讽和偏离传统道德的结局,呈现的信息常常含混不清。它们对于十九世纪末的政治、社会和知识界的批判,并非总是出于一种颠覆的冲动——虽然这才是颓废主义的核心。

Zichy Mihaly(1865)

这些童话偶尔也会突然转向,在现代社会中寻找启迪,而不是覆灭的迹象。在十九世纪和二十世纪之交,有位评论家曾乐观地预测,在经历了十九世纪的衰落后,因为科学本身的推动,童话会再次获得重要的文学地位。随着二十世纪的到来,仙女和精灵们开始再一次出现在人们面前。在见到第一辆汽车时,人们便坚信预言已经实现。他们相信那些乘坐着汽车出行的女性是曾经生活在人间,而今故地重游的仙女。

科技也许已经为“最后的仙女”注入了新的生命。

(注:本文根据《最后的仙女:颓废故事集》作者格蕾琴·舒尔茨与路易斯·赛弗特的原文删改整理)