房龙在《宽容》中对伏尔泰及百科全书派对宽容事业作出的成绩进行了赞扬后,对法国大革命中出现的“革命的不宽容”进行了批判。在这一节中,房龙以法国大革命的事例向人们表明,不宽容是一把双刃剑,既能伤人又能伤己。当丹东被送上断头台时,权倾一时的罗伯斯庇尔注定会有命丧黄泉那一天。由于反复无常的不宽容总是隐身于追求真理、公平、正义、完美的鲜红旗帜下,因而任何人都有冒犯天条大祸临头的可能,而唯有不顾一切地谋取至高无上的权力者和成为俯首貼耳的奴才才能保全自己。因此,不宽容的社会必然是崇拜权力的社会,是“强权就是真理”的社会。不宽容的社会必然产生渺小卑劣的人格,使被统治者在权势面前毕恭毕敬,低头小心地做人,自惭形秽地生存。驯服是不宽容的社会最受推崇的品德。所有的是非问题只有统治者有最后的裁决权,被统治者只有唯权贵者的马首是瞻。所谓公正、真理只能是体现统治者的意志而已。

房龙是这样描述法国大革命的不宽容的:

“法兰西王国这座象征着达官贵人荣耀和平民百姓苦难的古老大厦,在1789年8月一个令人难忘的晚上崩溃了。”

“因此,旧的法兰西死了。我不知道这是好事还是坏事。”

“现在,人类获得了前所未有的机会。”

“专制政府不宽容的各种固有的邪恶,也应该从这个可爱的地球上永远消失。

“冲啊,祖国的孩子们,暴君的时代一去不复返了。

“然后帷幕落下,社会上很多的不公被涤荡得一干二净,牌被重新洗过,开始新的一局。当这一切结束时,看!我们的老朋友‘不宽容’穿着无产阶级的马裤,梳成罗伯斯庇尔的发式,与公共检察官并肩坐在一起,度过他罪恶的晚年。十年前如果有人声称,靠上帝的垂青维持的权威有时也可能犯错的,‘不宽容’就会把说这话的人送上断头台。现在,如果有人声称,人民的意志并不总是上帝的意志,‘不宽容’也会把他推向死亡的命运。

“一个多么可怕的玩笑!然而,这个玩笑却要付出上百万无辜旁观者的鲜血的代价(这是大众狂热的特征)。……关于人的内心生活的问题一直存在,并且很可能将永远存在两种明显不同的方式。

“少数人由于没完没了的学习、思考和对自己不朽灵魂的认真寻求,可以得到某些温和的哲学结论,使他们摆脱常人的苦恼。但是,绝大多数人不满足于精神上的温和‘淡酒’,他们想来点儿精神上的刺激,能够说起来烫舌头、烫咽喉,使他们精神振奋。引起注意的东西是什么并不太重要,只要它能满足上述条件,能以直截了当的方式无限量地供应就可以了。

“历史学家似乎不太理解这个道理,这导致了很多令人失望的事情。愤怒的群众一旦摧毁了过去的堡垒,就马上变成了石匠,把旧堡垒的废墟用车运往城市的另一地区,重新建成了一座新的地牢。它与以前的堡垒一样邪恶,一样暴虐,其目的同样是进行镇压和恐吓。

″一些骄傲的民族一旦摆脱了‘一贯正确的人’加在他们头上的枷锁,马上又接受了一本‘一贯正确的书’的命令。的确,就在‘权威’装扮成一个仆人,骑马向国境线上飞奔的那一天,‘自由’便进入了被废弃的宫殿,穿上被丟弃的王袍,然后自己也做了使它的前任刚刚被放逐的错误和残忍的事情。这一切都很令人沮丧,但这是我们的故事里一个真实的部分,必须告诉你。毫无疑问,那些直接引发了法国大革命的人本意是极好的。《人权宣言》制定了这样的原则:任何公民,在按照自己的观点,‘甚至宗教观点’,追求自己的生活方式时,只要他的观点没有扰乱各种条令、法律所规定的公共秩序,那他绝不受干预。但这并不意味着所有宗教派别享有平等的权利。新教从此以后将被容许,新教徒不会因为自己与天主教邻居在不同的教堂里崇拜上帝而受到干涉。但天主教仍然是在国家中占主导地位的国教。直到两年后的1791年,包括新教徒和犹太人在内的所有宗教派别才获得了绝对平等,才被宣布在法律面前享有同等的自由。

“从1925年这样安全的距离回顾,当时的情况难免让人觉得有些冷酷而滑稽可笑,但是国家没有采取明确措施,因为国民大会很快被极端激进派控制,法庭的奸险和国王陛下的外国盟友的愚蠢,共同造成了一种恐慌气氛。不到一星期时间,这种恐慌从比利时海岸蔓延到了地中海海滨,并导致了1792年9月2日至7日的一系列大屠杀

“从那时起,革命注定会蜕变成恐怖统治。”

法国大革命从1789年7月14巴士底狱被攻占到1795年10月27日督政府成立,六年时间有成千上万的人头落地。确切数字不详,但估计最多数以十万计。房龙对这种革命的不宽容痛心疾首,他特别对罗伯斯庇尔的作为进行剖析,认为是他的不宽忍不仅使成千上万人死于非命,最后也使自己被革命的断头台砍掉了脑袋。他在这里特别指出革命者是如何在抛弃了旧的宗教偶像以后又树立了新的革命偶像:

有的人认为,支配世界的是爱和光明。有的人认为,人类只尊敬一个东西一一蛮横暴力。但是,有一点对我们来说似乎是肯定的:法国大革命是我们社会学实验室里的最大实验,也是对暴力的喧闹的崇拜。

那些试图用理性为更人道的世界做准备的人,或者已经寿终正寝,或者被他们赞扬的人民处死了。伏尔泰、狄德罗、杜尔哥和孔多塞让开了道。新至善论的自学成才的门徒,他们把自己的崇高使命弄成了多么可怕的一团糟啊!在他们统治的第一阶段,胜利彻底掌握在宗教的敌人手里。他们出于这个原因厌恶所有基督教的象征。他们在过去专制的时代,隐秘无声地受过苦。还有一些人相信,他们可以借助数学和化学来否定上帝的存在。这两种人联合起来,开始摧毁教会和它的所有作品。这是一项不可能完成的任务,至少也是个忘恩负义的任务,但这是革命心理的特点之一。因此,国民大会颁布了一纸命令,废除旧的基督教历法;废除所有的圣人节日;废除圣诞节和复活节;废除星期、月份,把一年重新按每十天划分,每隔十天就是一个新的异教安息日。又颁布了一纸宣言,废除对上帝的崇拜,留下一个没有主人的宇宙。

那些试图用理性为更人道的世界做准备的人,或者已经寿终正寝,或者被他们赞扬的人民处死了。伏尔泰、狄德罗、杜尔哥和孔多塞让开了道。新至善论的自学成才的门徒,他们把自己的崇高使命弄成了多么可怕的一团糟啊!在他们统治的第一阶段,胜利彻底掌握在宗教的敌人手里。他们出于这个原因厌恶所有基督教的象征。他们在过去专制的时代,隐秘无声地受过苦。还有一些人相信,他们可以借助数学和化学来否定上帝的存在。这两种人联合起来,开始摧毁教会和它的所有作品。这是一项不可能完成的任务,至少也是个忘恩负义的任务,但这是革命心理的特点之一。因此,国民大会颁布了一纸命令,废除旧的基督教历法;废除所有的圣人节日;废除圣诞节和复活节;废除星期、月份,把一年重新按每十天划分,每隔十天就是一个新的异教安息日。又颁布了一纸宣言,废除对上帝的崇拜,留下一个没有主人的宇宙。

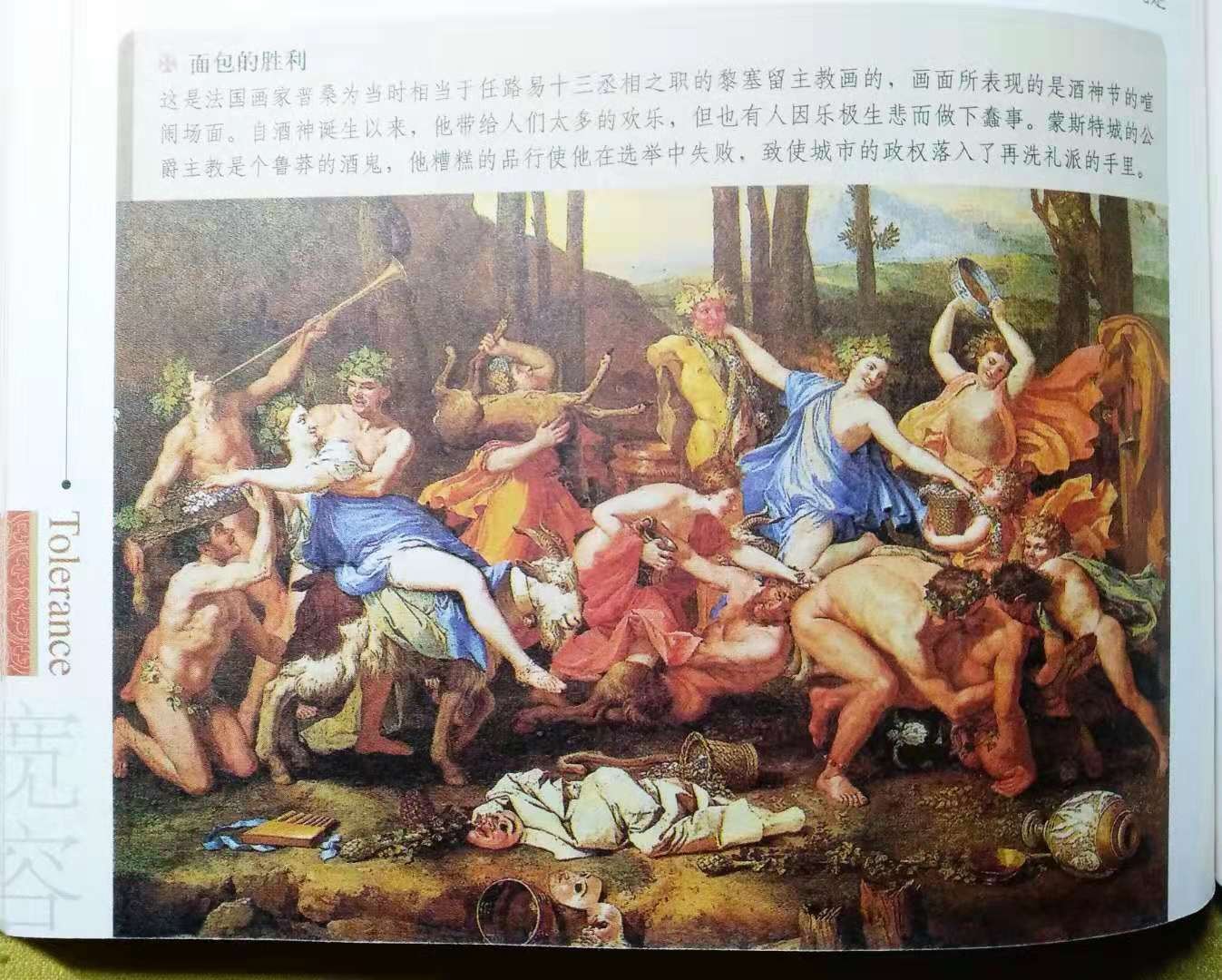

但是这一切没有维持多久。

无论在雅各宾派俱乐部空荡荡的房间里人们如何滔滔不绝地解释和辩解,这种虚无飘渺的空洞主张终究令大多数公民感到厌恶,过不了两个星期就忍受不了了。原来的上帝已经无法满足大众的需要。为什么不效仿摩西和穆罕默德,发明一个能满足时代要求的新的上帝呢?

……

1794年5月7日早晨,法国人被正式告知,上帝被重新确立了。灵魂的不朽又被公认为信仰的一条。6月8日,新的上帝正式在狂热的信徒们面前亮相。

罗伯斯庇尔穿着一件蓝色的马甲致了欢迎词,他已到达了自己事业的顶峰。这个三流乡下小镇上的前法律书记员,如今成了大革命的高级教士。更有甚者,一个名叫凯瑟琳。泰奥修的修女被成千上万的人尊崇为上帝的真正母亲。她甚至透露了这个救世主的名字,他就是马克西米利安。罗伯斯庇尔。

为了确保万无一失,两天后他通过了一项法律,规定所有被怀疑犯了叛国罪和异端罪的人将被剥夺所有为自己辩护的权利。这条措施非常奏效,接下来的六个星期里,一千四百多人在断头台的铡刀下掉了脑袋。

罗伯斯庇尔认为自己是一切大写的″善“字的完美化身,不可能承认其他不那么完美的人有与他共存于一个地球上的权利。随着时间的推移,他对同样大写的”恶“字的仇恨越来越深,以至于法兰西濒临人口灭绝的边缘。最后,由于担心自己的性命,”美德“的敌人们反击了,在短时间的殊死搏斗中,正义的可怕使徒被摧毁了。

此后不久,法国大革命的力量削弱了。法国人民采用的宪法承认了不同教派的存在,给予它们平穿的权利和特权。共和国至少从官方角度来讲再也不插手宗教事务了。那些希望建立教会、公理会和联盟的人,可以自由地去做。但他们必须自己养活自己的牧师、教士,必须承认国家至高无上的权力和个人选择享有完全的自由。

从那时起,法国的天主教徒和新教徒就宁静地和平共处了。

的确,教会从未承认过自己的失败,继续否认政教分离的原则(见1864年教皇庇护九世的法令),而且还一再支持那些试图颠覆共和政体、复辟君主制或帝制的政党,以图东山再起。但这些斗争的战场,一般是某位大臣妻子的私人客厅,或是某位退休将军与其野心勃勃的岳母打猎时休息的小木屋。时至今日,他们为搞笑的报纸提供了很多好素材。但事实证明,他们只是枉费心机。

法国历史学家弗朗索瓦·米涅在其成名作《法国革命史》对罗伯斯庇尔有如下评语:“罗伯斯庇尔由于攻击政府而激怒了国民公会,由于激怒了国民公会而又激怒了人民,三者的联合后来就击败了罗伯斯庇尔。……一个人当达到那种地位时,就要单独行事,这时他已为野心所吞噬,为自己的各种企图所迷惑,为既得的幸运冲昏头脑;战争一旦宣布,和平、安宁、分享政权,就是不可能的事,正如断头台安排好以后就不可能有公正和宽容一样。因此,一个人怎样爬上去,就必然会怎样跌下来;叛乱杀人者必然死于断头台,正如征服者必然死于战争一样。”

玩火者必自焚。罗伯斯庇尔作为一个大革命的独裁者,以自己对其他革命派的不宽容,给本人铺就了一条通向断头台的死亡之路。房龙用不太长的篇幅向我们描述了这位“救世主”从万人推崇到千夫所指的历程。当然,房龙当时还不大了解,就在他写这部《宽容》时,另一场比法国大革命更加波澜壮阔的俄国革命正处于如火如荼之状况。而这种革命的不宽容在人类历史上是登峰造极的。在随后的一百年里,布尔什维克运动造成至少一亿人死于非命,这比在过去的两千年里因宗教不宽容而死亡的人数多得多!由此可见,革命的不宽容是危害人类最甚的祸首,我们必须警觉有人打着奔向天堂的旗号而将人们导入地狱。这方面的惨痛教训许多过来人都记忆犹新。前事不忘,后事之师。我们千万不要好了伤疤忘了痛,甚至将溃烂的疱疮视若盛开的桃花而不自觉。

房龙接着向读者介绍了18世纪德国戏剧家莱辛的人生,并重点介绍了其剧作《智者纳旦》:

房龙接着向读者介绍了18世纪德国戏剧家莱辛的人生,并重点介绍了其剧作《智者纳旦》:

故事是这样的:从前有一个伊斯兰教王子,他想从一个犹太臣民那里榨取一大笔钱。但是他没有剥夺那个可怜人财产的正当理由。于是他想出了一条诡计。他派人把那个可怜的人叫来,对他的学识和智慧大加赞扬。然后,问他流传最广的三个宗教一一伊斯兰教、犹太教和基督教,哪一个最真实。那位令人尊敬的长者没有直接回答这位王子,而是说,哦,伟大的苏丹,让我给你讲个故事吧。从前有个非常富有的人,他有一枚美丽的指环,于是立下遗嘱,他死后,哪个儿子手上戴着这个指环,哪个儿子就将继承所有的家业。他的儿子也立了同样的遗嘱。他的孙子也是。就这样过了几百年,指环一代代传下去,一切顺利。但是最后,指环的主人有三个儿子,三个他都同样喜欢。他简直无法决定该把这指环传给谁。于是他到一个金匠那里,让金匠照样做了两个一模一样的指环。临终之时,他祝福了每个孩子,分别给了每个人一枚指环,每个儿子都以为自己得到的是唯一的指环。结果,父亲的葬礼一结束,三个儿子都宣称自己是继承人,因为他们都有指环。这导致了很多争吵。最后,他们把这件事交给法官。但由于三个指环完全一样,就连法官也无法确定哪一个是真的。案子一拖再拖,很可能一直拖到世界末日。阿们。

莱辛用这个古老的民间故事来证明自己的信念:没有一个宗教能垄断真理,人内在的灵魂比表面上服从某些仪式和教条更为重要。因此,人们应该彼此友好相处,没有人有权利把自己放在自以为完美无缺的高位上,高呼:“我比任何人都好,因为只有我掌握真理。”

房龙在这里借莱辛之剧情再次表达了他对企图垄断真理之人的不屑一顾。莱辛的《智者纳旦》发表于1779年,此剧表达的主题思想是,就伦理基础而言,三种宗教(基督教、伊斯兰教、犹太教)是平等的,因为它们都赞美人类真正的信仰美德一一爱。剧中主要人物彼此都有亲属关系,特意说明他们都是人类大家庭中的成员。人类彼此应当互相友爱,互相宽容。

宽容精神说起来不容易做起来更难,仅在宗教界内部,由教义教派纷争引起的内斗长期不休,皆由纷争一方自以为是、自我为尊而缘起。房龙在书中用寥寥数语指出了这种思维的破解之道。他写道:“一个法学教授杰勒德被许可进入神学领域,还发表了一篇推崇宗教宽容理想的演说。……

“他的推理方式至少可以说是特别巧妙的。

“他说,上帝是万能的,他可以制定一些对所有时代、在所有条件下都适用的科学定律。所以,如果他愿意的话,他就可以很容易地引导人们的思想,使他们对宗教问题持相同的观点。我们知道,上帝并没有这样做。因此,如果我们试图用强力迫使别人相信我们自己相信的东西,我们就违背了上帝的明确意志。”

道理在这里是明白无误的。但是,一旦涉及到利益,道理便会被弃之如敝屣,特别是人们面对大权在握的权势者时。

最后,房龙对托马斯。潘恩的丰功伟绩作出了中肯的评判:

……托马斯·潘恩本人就是一个思想特别自由的人。当他听说宗教只能用理性和良知来规范,而不能用武力或暴力时;当他又说,所有人都有平等的权利按照自己良知的指引自由信仰宗教时,他只是在重复以前伏尔泰、斯宾诺莎和伊拉斯谟的思想和著作而已。

后来,人们听到了这样的异端邪说:“在美国谋求任何公职不能把宗教信仰作为一项条件。”或者,“国会不应该制定任何宗教问题的法律,也不应该禁止宗教权利的自由行使。”……

就这样,美国成了第一个宗教与政治明确分离的国家,第一个不强迫公职候选人在接受任命之前出示主日学校证书的国家,第一个从法律上讲人们可以随意信教或不信教的国家。

“托马斯·潘恩对美国的事业做出了巨大的贡献。”

“他是美国独立战争的宣传家。”

就出身而言,他是个英国人;就职业而言,他是个海员;就天性和所受的训练而言,他是个反叛者。他访问美国殖民地时已经40岁了。……

作为一个本性难改的业余政治家,潘恩很快发现自己置身于考验人的灵魂的事件中了。他的头脑非常有条理,抓住了美国人各式各样的不满,把它们写进一本小册子。这个小册子篇幅不长,但很好看,完全用“常识”使人们相信,美国的事业是一项正义的事业,值得所有忠诚的爱国者真心合作。

这本小书(《常识》)马上流传到了英国和欧洲大陆。在那里,很多人生平第一次知道有个“美利坚民族”,这个民族完全有权利向宗主国宣战,而且这也是它的神圣职责。

独立战争一结束,潘恩就回到了欧洲,把英国人生活在其中的政府的各种蠢行指给他们自己看。……

……结果,英国政府下令以叛国罪审判他。

与此同时,他的法国崇拜者已经把他选进了国民大会。潘恩完全不懂法语,但他是个乐观主义者,接受了这个荣誉,去了巴黎。他在那里一直住到遭到罗伯斯庇尔的怀疑为止。潘恩知道自己随时都有可能被逮捕、砍头,就很快完成了一本名为《理性时代》的书,书中包含他的哲学。这本书的第一部分发表后,他就进了监狱,第二部分是他用在狱中十个月时间写成的。

潘恩认为,真正的宗教,也就是他所称的“人性的宗教”,有两个敌人,一个是无神论,另一个是宗教狂热主义。但是,当他表达这一思想时,受到了每个人的攻击。1802年,他回到美国,受到极其残酷的仇视,以至于他的“肮脏的小无神论者”的名声,一直持续到他死后一个多世纪。

的确,他没有出什么事,没有被绞死、烧死或者被车裂。只是当他斗胆离开家门时,邻居们都躲开他,怂恿小孩子向他吐舌头。他是个苦不堪言又被人遗忘的人,靠撰写攻击大革命其他英雄的愚蠢小文章来发泄自己的愤怒。

对于一个光辉的开头来说,这似乎是一个不幸的结局。

在过去两千年的历史中,这是一再发生的典型事例。

一旦公众的不宽容发泄完自己的愤恨,个人的不宽容就开始了。

潘恩有关宗教信仰自由、政教分离的思想如今在美国已经深入人心。房龙早在九十多年就特别加以提示这两个世界第一。这很值得人们深思:美国的繁荣富强是否与此有关联?用事实来回答当然是肯定的。

宗教在美国人的生活中占有举足轻重的地位。美国虽然是世界上科技最发达的国家,但科学技术的发展并没有削减美国人对宗教的热情。据2008年一项国际调查数据显示,在美国,信仰宗教的人数占总人口数的82%,而同样是宗教大国的英国、德国、法国,这一数字仅为65%、64%、58%。美国三亿人口平均每人每年参加宗教活动约为17次。

尽管绝大部分美国人都是虔诚的基督教教徒,但美国并没有被基督教的狂热气焰笼罩,宗教在美国始终是温情而理性的。在信仰基督教的美国人看来,接纳包容那些和他们信仰、观念不同的人是遵照上帝的旨意的一种表现。他们对所谓“异教徒”或“无神论”者的尊重不是因为漠视上帝的存在,而是敬仰上帝的一种表现。因为干预他人的心灵和上帝的意志相违背。

美国人向往自由、热爱自由。他们深信,每个人都有神圣不可侵犯的天赋人权,因此他们有选择信仰何种宗教的自由。虽然美国的建国者大多是基督教的虔诚教徒,但本着对《圣经》中上帝赋予人的自由权利的尊重,曾深受英国国教制度迫害的他们,从一开始就将“宗教信仰自由”写进了法律。为了更好地保护这一自由原则,美国建立了政教分离的体制。美国宪法第一修正案中明文规定,禁止建立国教,禁止国会制定有碍宗教信仰自由的法律,禁止各州各联邦干涉宗教活动。

特别要指出的是,如今的美国宗教,已和人们在历史上看到的那种宗教已大不同,它不再强调人的自我牺牲、诫律、谦卑、逆来顺受,也不再强调违背上帝的意愿将会受到多么严酷的处罚。在乐观、积极、宽容的美国人那里,宗教的色彩变得明亮缤纷了,变得轻松、包容、方便、随和、乐观了。上帝在美国人眼里由令人畏惧变成慈祥和蔼。此时的宗教不再意味着精神上的苛刻束缚,对于经历了无数现世伤痛、在强大的生存压力下辛苦奔波、精神紧张的美国人来说,宗教是他们放松精神的后花园,是他们在对权利、金钱、满足个人欲望进行残酷而激烈的竞争的同时感受慰藉的地方。

美国的一些保守派人士认为,在美国,传统宗教的内核已经不复存在,宗教对道德的约束作用和对人们行为上的影响力也已大不如以前,并为此感到深深的忧虑。但大部分美国民众和自由派认为,宗教正以一种全新的方式,更现代、更宽容地左右着他们的生活。现在,任何一个去过美国的人都会发自内心地感叹美国人与人之间的友好和温情。而这种良好的社会氛围主要出自宗教。即使与宗教相违背的事情不断发生,面对自杀、离婚、堕胎、同性恋、吸毒……美国人也从未放弃用宗教重建道德的信心。

总而言之,人类的宽容之路虽然布满荆棘,但正如房龙先生所指出的那样还是光明在望的。他说:

进步的路途常常中断,但如果我们把所有情感上的偏见放在一边,能对过去两千年的历史做一个冷静的判断,那么我们就会发现,人类从几乎无法形容的残忍和粗野的状态上升到更加高尚更加完美的状态,这种上升虽然缓慢,却是不容置疑的。即使世界大战的可怕错误也不能动摇这一坚定信念,这是千真万确的。

人类有几乎让人难以置信的活力。

它在神学的考验下坚强地活了下来。

总有一天,它也同样会经受住工业主义的考验。

它经历了霍乱、鼠疫、高压政策和蓝色法规。

它也能够学会怎样克服困扰着这一代人的许多精神罪恶。

是的。我也相信人类一定会克服一切不宽容的现象。其前提是我们要从战胜自己内心的恐惧做起。这比较难,但无可逃避。

荀路2019.7.25