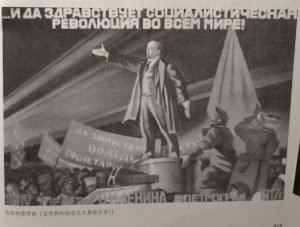

鲍威尔论俄国革命(五)

奥托.鲍威尔在《布尔什维克主义还是社会民主主义?》一书中用了较大篇幅论述了欧洲及俄国无产阶级革命为什么会走迥然不同的两条道路。他首先指出:

“在俄国,无产阶级只占全国的很小的少数,它在那里只能暂时维持自己的统治;一旦全国的农民群众在文化上成熟到足以自行承担统治,无产阶级就一定会重新丧失这种统治。相反,在工业的西方,无产阶级本身已经形成为人民的多数,如果工人阶级夺取了国家政权,那么只要还存在着阶级,只要还存在着国家,工人阶级就能够持久地统治国家。俄国的无产阶级专政是少数人的统治,而少数人的统治的法律形式是苏维埃宪法。工业西方的无产阶级的统治将是群众的统治,人民的绝大多数人的统治,而多数人的统治的法律形式是民主制。俄国的人民群众还处于半封建的文化水平,在这个基础上,无产阶级专政只能在一种专制社会主义中实现。在群众文化水平高得多的工业的西方,无产阶级的统治将在商品生产和商品分配的一切部门的民主自治中得到实现。工业社会主义在农业俄国的暂时统治,只是号召工业的西方的无产阶级进行战斗的一个信号。只有当工业西方的无产阶级取得了政权,工业社会主义的持久统治才能建立起来。”

鲍威尔接着就欧洲革命问题作了详细的论述,从俄国和西欧中欧的历史条件说起,最后得出结论:“西欧和中欧无产阶级革命的经济前提和社会前提和俄国完全不同。因而这里实现无产阶级革命的形式和那里也必然完全不同。”从历史到现实,鲍威尔用无可辩驳的事实证明,俄国布尔什维克主义的激进方式,在西欧和中欧是行不通的。他认为如果欧洲无产阶级也釆取俄国布尔什维克革命的方式,将会导致巨大的灾难和历史的倒退。

他用令人信服的论据写道:

因此,西欧和中欧的无产阶级革命的经济政策必须和俄国完全不同。在那里,无产阶级面对着经济上和政治上无比强大的、对保存资本主义剩余价值名目的兴趣无比强烈的小资产阶级、知识分子和农民阶级;在那里,劳动人民的广大阶层(他们的劳动对社会是不可缺少的)同资本主义的剥削形式都有直接和间接的利害关系;在那里,由于国民经济结构日益完善和精细划分,社会物资交流的任何中断都会引起饥荒,而饥荒又必将直接引起反革命;在那里,如果没有外国的贷款和资本输入,国民的食物和原料供应就不能得到保证,那里不能模仿俄罗斯苏维埃共和国的经济政策。在西欧和中欧,不能像俄国那样,在半年长的时间内,先把社会组织交给自发的群众运动的破坏性暴力去摆布,然后通过少数人統治的国家政权专橫地强迫人民群众接受一个崭新的制度。我们如果在这里这样做,在这个破坏阶段就会挨饿。我们如果在这里这样做,在专制的新制度阶段就会遭到在社会劳动分工范围内起着不可缺少作用的广大人民群众的反抗而失败。在这里,国民经济从资本主义形式到社会主义形式的过渡不能首先把一切现存的东西都破坏掉,然后才在废墟上进行新的建设。在这里,这种过渡不应当中断国家管理和国民经济管理的连续性,这种过渡必须通过逐渐地、有计划地、系统地改造资本主义的组织形式来完成。

因此,西欧和中欧的无产阶级革命的经济政策必须和俄国完全不同。在那里,无产阶级面对着经济上和政治上无比强大的、对保存资本主义剩余价值名目的兴趣无比强烈的小资产阶级、知识分子和农民阶级;在那里,劳动人民的广大阶层(他们的劳动对社会是不可缺少的)同资本主义的剥削形式都有直接和间接的利害关系;在那里,由于国民经济结构日益完善和精细划分,社会物资交流的任何中断都会引起饥荒,而饥荒又必将直接引起反革命;在那里,如果没有外国的贷款和资本输入,国民的食物和原料供应就不能得到保证,那里不能模仿俄罗斯苏维埃共和国的经济政策。在西欧和中欧,不能像俄国那样,在半年长的时间内,先把社会组织交给自发的群众运动的破坏性暴力去摆布,然后通过少数人統治的国家政权专橫地强迫人民群众接受一个崭新的制度。我们如果在这里这样做,在这个破坏阶段就会挨饿。我们如果在这里这样做,在专制的新制度阶段就会遭到在社会劳动分工范围内起着不可缺少作用的广大人民群众的反抗而失败。在这里,国民经济从资本主义形式到社会主义形式的过渡不能首先把一切现存的东西都破坏掉,然后才在废墟上进行新的建设。在这里,这种过渡不应当中断国家管理和国民经济管理的连续性,这种过渡必须通过逐渐地、有计划地、系统地改造资本主义的组织形式来完成。

但是,如果中欧和西欧的无产阶级革命的经济政策必须和俄国完全不同,那么这里的无产阶级的统治形式也必须完全不同。因为在统治形式和实行统治的社会内容之间存在着一种内在的联系。……由于苏维埃专政使资本主义的企业领导一下子成为不可能,它首先使整个生产陷入无政府状态,这种无政府状态随后必须通过一个成为权力无限的国家政权才能逐步得到克服。相反,在无产阶级在民主制基础上并用民主手段取得政权的地方,资本主义国家机器首先不会被摧毁,只不过由无产阶级的代表机构把它的领导接受过来,因此国家管理和经济管理的连续性不会中断。……在这里,民主制是无产阶级能够取得统治和实行统治的形式,在这种形式下不必用暴力剥夺劳动人民中同无产阶级对立的、在国民经济中起着重要作用的那些阶级的权利,不必排斥它们的合作,至少是通过监督性的反对派形式进行的合作,在这种形式下不会失掉不可缺少的外国贷款,不会因为用暴力使社会生产过程和流通过程中断而引起必然使无产阶级的统治垮台的经济灾难。俄国粗糙的、原始的经济机体只许可采取布尔什维主义的形式来实行经济改革,这就是说,在第一阶段不可避免地是无政府状态的,正因为如此,在第二阶段必然是专制主义的。为了完成这一经济任务,苏维埃专政是一种适宜的国家形式。而西欧和中欧社会的阶级划分、它们敏感的经济机构和它们对国际经济关系的依赖性,要求经济变革采取逐步的、有计划的改造的形式来完成;与这项任务相适应的国家形式是民主制。

但是,广大工人阶层的急躁情绪是与这种认识对立的。他们看到,有阶级觉悟的无产阶级在选民中占少数,他们的代表在民主议会中也占少数。因此他们不相信用民主手段可以夺取政权。他们相信,无产阶级可以通过对有产阶级横施暴力,通过建立少数人的专政来取得国家政权。但是,这种观点完全忽视了实现社会制度变革除了单纯的暴力以外还要有更多的前提。

只要工业无产阶级没有把广大的知识分子阶层和农业工人阶层争取过来,它就不能建立社会主义社会。俄国的经验恰恰表明“专门人才”、“技术人员和专家”的合作是不可缺少的。当我们不得不估计到农民的敌对情绪的时候,我们就更加不能缺少农业工人的支持。如果知识分子在选举中根本不投我们的票,那么,在一场暴力革命之后他们会受我们支配吗?因为俄国的经验表明,甚至曾经受过社会主义训练的知识分子是怎样在无产阶级专政的残酷事实面前被吓跑了的。如果农业工人群众在选举中根本不受他们的阶级意识的领导,那我们在革命中能领导他们的运动吗?……如果脑力劳动者和农业工人加入了工业无产阶级,那么有阶级觉悟的无产阶级在任何一个工业国都将占国民的多数。那时无产阶级就能用民主手段取得政权和行使政权。如果在选民和民主制的代表机构中我们还是少数,那就表明,还有极为广泛的脑力劳动者和农业工人群众站在我们的行列之外。在这种情况下,社会主义建设的客观社会前提就还没有具备。而单纯的暴力是不能代替这种前提的。暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆,但是,在新社会还没有在旧社会的怀抱中成熟以前,暴力是不能促使新社会诞生的。

鲍威尔认为西欧和中欧实行无产阶级革命的形式应该是这样的:

无产阶级革命在这里首先必须保证社会生产过程和流通过程的连续性,防止社会物资交流的任何中断。因此,无产阶级革命既不应把工商业交给无政府主义的“工人监督”,也不应一下子收归国有。无产阶级革命必须一步一步前进:首先只是将那些从资本主义组织向社会主义组织过渡时不会引起生产和经营中断的生产部门和商业部门收归国有。……无产阶级革命尤其不应当听任自发的群众去进行农村土地所有制关系的改革,而必须把这一改革牢牢地掌握在自己手中。……

基于同样的理由,无产阶级革命必须这样进行:要使有产阶级中的那些其劳动在社会生产过程的体系中不可缺少的阶层不致中断劳动,而是继续劳动。这些人就是知识分子(整个说来,他们的劳动对管理国家和生产机构是必不可少的)、农民阶级和小工业的企业主阶级。……因此,必须让他们对社会总机体,对国家也发生影响,哪怕只是处于一种监督性的反对派地位也好。

根据这一切可以进一步得出结论:西欧和中欧的无产阶级革命不能将多种多样的剩余价值名目(国债券、动产抵押契约、不动产抵押契约、银行存款等等)一笔勾销,而且不能无偿地剥夺工业资本和地产。……简单地取消各种剩余价值名目,不仅会促使资本,而且也会促使小资产阶级、知识分子和农民阶级的广大阶层起来进行激烈的反抗。……因此,无产阶级革命在这里首先只能以完全赔偿为条件实行剥夺,它首先必须保留一切剩余价值名目。剥夺剥夺者、收回赔偿金和废除剩余价值名目,在这里只能逐渐地、有步骤地、通过有计划地实行税收立法来实现。

(从鲍威尔以上关于无产阶级革命的形式取向论述中人们可以看出,第二国际的许多理论家认为,在西欧和中欧,暴力革命、无产阶级专政是不需要的,资本主义能够和平长入社会主义。而社会主义要的是民主而不是专政。鲍威尔以上论述的内容就是阐释社会民主主义在此问题上的立场和方式方法。

在这个问题上,第二国际领导人伯恩斯坦极力主张在政治上依靠资本主义国家的不断民主化,通过合法途径,通过争取议会中的多数的方法,一点一点地改良社会,走向社会主义。用他的话说就是“通过民主改良和经济改良的手段来实现社会的社会主义改造”。伯恩斯坦认为,“现代民族国家的政治制度愈是民主化,巨大政治灾难的必然性和机会就愈减少”。“在一百年前需要进行流血革命才能实现的改革,我们今天只要通过投票、示威游行和类似的威迫手段就可以实现了。”他还提出工人阶级政党应当“促成和保证现代社会制度在不发生痉挛性爆发的情况下转移到更高级的制度”。

由此可见,无论是考茨基还是鲍威尔、伯恩斯坦,他们都不是为了目的不择手段的政治投机分子、个人野心家,不是为了自己的权力而不惜“一将功成万骨朽”,用千百万的生命为代价追求乌托邦幻想的现代专制君主。他们追求的社会主义,在实现方式上是温和的理智的,在治理方式上是宽容的文明的。他们理想中的社会主义社会是真正的和谐社会。很难想象,按照他们理想建成的社会主义社会会发生“大清洗”、“大饥荒”、“大跃进”、“大革命”……)

鲍威尔接着就布尔什维克党的思想意识取向提出自己的一些见解:

布尔什维主义是俄国社会民主党内在围绕社会民主党的组织形式的争论中产生的。孟什维克希望把党建设成一个由工人自己组成的一些民主组织的联合会。布尔什维克担心没有经过训练的、只考虑眼前经济利益的工人参加组织会削弱党的革命性质。依照列宁1902年和1903年的组织计划,党只应当由一个中央委员会统一领导的一些“职业革命家”的小委员会组成,并且要它们所组织和领导的工人服从自己。“革命组织对群众运动专政”的思想,使布尔什维克和孟什维克分道扬镳了。今天布尔什维克将这种严格集中的革命组织对群众运动的专政,不再是在一个小小党组织的狭小范围内付诸实现,而是在整个幅员广大的俄国付诸实现了。一个严格集中的、由“职业革命家”统治的国家政权对一切劳动力和劳动场所的专政——这就是布尔什维主义。这是工人运动中的思想家的社会主义,在他们看来,无产阶级的群众运动无非是实现一种理想的工具。正像他们自己在革命斗争中不怕任何牺性一样,他们不惜任何代价也要实现他们的理想。为了到达天国,哪怕群众先得忍饥挨饿,遭受政治奴役和战争蹂躏,也在所不惜。

布尔什维主义是俄国社会民主党内在围绕社会民主党的组织形式的争论中产生的。孟什维克希望把党建设成一个由工人自己组成的一些民主组织的联合会。布尔什维克担心没有经过训练的、只考虑眼前经济利益的工人参加组织会削弱党的革命性质。依照列宁1902年和1903年的组织计划,党只应当由一个中央委员会统一领导的一些“职业革命家”的小委员会组成,并且要它们所组织和领导的工人服从自己。“革命组织对群众运动专政”的思想,使布尔什维克和孟什维克分道扬镳了。今天布尔什维克将这种严格集中的革命组织对群众运动的专政,不再是在一个小小党组织的狭小范围内付诸实现,而是在整个幅员广大的俄国付诸实现了。一个严格集中的、由“职业革命家”统治的国家政权对一切劳动力和劳动场所的专政——这就是布尔什维主义。这是工人运动中的思想家的社会主义,在他们看来,无产阶级的群众运动无非是实现一种理想的工具。正像他们自己在革命斗争中不怕任何牺性一样,他们不惜任何代价也要实现他们的理想。为了到达天国,哪怕群众先得忍饥挨饿,遭受政治奴役和战争蹂躏,也在所不惜。

(必须指出,布尔什维克党为了实现“强制性的乌托邦”——共产主义而使用的手段是无所不用其极的。这就引发了一个问题:既然是为了劳动阶级谋利益,劳动阶级难道不会衷心拥戴吗?既然已经获得了广大人民的支持拥护,这个政权还有必要实行严酷的专政措施吗?看看哪些被布尔什维克党监禁、处决的“人民的敌人”,有谁是证据确凿的仇恨劳动阶级、破坏人民幸福生活的分子?鲍威尔给布尔什维主义的准确定位是:“一个严格集中的、由‘职业革命家’统治的国家政权对一切劳动力和劳动场所的专政”。这就点出了布尔什维克主义的性质:奴役人民,将人民视为工具。布尔什维克党人无视圣西门、傳立叶、欧文用温和方式推行乌托邦的失败教训,悍然釆用暴力恐怖手段以图到达“天国”。但是,历史的裁决却是无情的。)

再次论说乌托邦这个话题,我得再次引用原苏共中央政治局委员、中央宣传部长亚历山大.雅科夫列夫在《一杯苦酒》里的论述:

谈及教条主义就必定要提到社会乌托邦。正统的马克思列宁主义正是在它之上构筑自己的巢穴的。

看来,世界不会马上从社会乌托邦中解脱出来,虽然这种解脱迟早会来到。

在可以预先的将来,个别的人们,某些社会团体,也许还有许多国家,他们的生活总是会充满各种问题、困难、冲突和贫穷。这就是说,无论在实践方面还是精神方面,乌托邦赖以滋生的土壤都还会继续存在。

看来,认识方面的土壤也依然存在:乌托邦起着社会宏观假设的作用,从而也为认识的过程提供了自己的一份贡献。

其实可怕的并不是乌托邦本身,而是那种企图把乌托邦纳入社会制度的实践。

人们有权作出自己的选择,包括显而易见、毫无意义可言的选择。同样,社会也有权进入误区,但只能是社会本身作出的选择,而不该是外部以武力或通过愚弄群众的办法强加于社会的事物。

乌托邦意识直至今日还有很大影响。这不仅是旧的概念和兴趣的惯性现象。千百万人的内心世界根本还没有准备好去正视现实并开始过另外一种生活。现在再次出现了乌托邦意识反抗理性的问题。我完全不排除在现阶段出现某种影响力很强的新的乌托邦的可能。

道德要求,确切些说是对道德的一种投机,也是乌托邦意识的永恒支柱之一。

道德要求本身当然不会引起什么非议。但这种要求在极权社会的现实生活中不可能得到满足。相反,几十年来在日常生活中反道德的现象层出不穷。为其推波助澜的不仅仅是以阶级关系代替了家庭关系以及宗教的被禁,也还有随时随地无所不在的各种手腕和招数。

我不想多谈整个政治的不道德行为。在那里,人被当作是社会建设的工具,而不是目的本身。

布尔什维主义作为政治心理现象,如果不说及它的若干源于乌托邦观点的固有特征,则是不可思议的。属于这些特征的有:

对事件的真正含义,其真实起因和发生机制一片茫然;

在社会知识特别是实际建设手段极端匮乏的条件下,热衷于急剧的外科手术干预;

在对于看不见的、隐蔽的、内在而内涵丰富的一切(或几乎一切)一无所知(或几乎一无所知)的情况下,与看得见的以及似是而非的现象进行斗争。

这里谈及的许多特征并非我国独有。左倾激进思潮不仅仅存在于、作用于布尔什维主义的特殊形式之中。落后带来贫困、无知、无法纪和暴力等现象,而这些现象又反过来再生产落后;在这一循环圈被打破之前,这种激进主义将长期存在下去。

人们在现实中经常可以听到有大人物说:人民对美好幸福生活的向往,就是我们奋斗的目标。听起来很暖心,但是实际情况却往往是:人民对幸福生活的向往,却是他们遭受苦难的原因。

回顾历史,观察现实,难道我们还看不见因为追求乌托邦而导致的灾难吗?

(未完待续)

苏联政治笑话(31)

苏共总书记勃列日涅夫即将去美国访问时,把亲戚家的几个年轻人召来问:“你们希望得到一件什么样的美国礼物?”

年轻人甲说:“跑车挺好。”乙说:“可是没有合适的跑道也不行啊!”丙说:“即使有了跑车和跑道,还需要零配件和维修店呢。”

勃列日涅夫急忙打手势制止住七嘴八舌的年轻人,说:“你们想得太小了。要是让我提要求,就去求助美国为苏联建设共产主义。”

荀路2018年10月初稿

2020年5月23日修订稿