——两百年前发生在北京天象台的真相

斯洛文尼亚传教士刘松龄在中国的重新发现

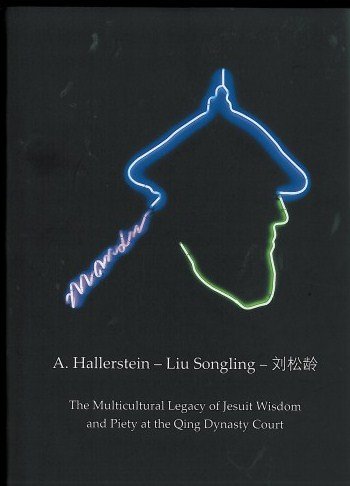

《斯洛文尼亚在中国的文化使者刘松龄-耶稣会教士智慧和虔诚的文化传承》(2009年出版)。

两百多年前,在中国有一位天文学家,他任职中国皇家天文台(钦天监)35年,其间任台长长达28年。对中国天象之观察、历法的计算贡献极大。现中国北京古天文台价值连城的国宝清代8大古天文仪器之一的玑衡抚辰仪即是他与其前任天文台长先后共同主持设计制造。他在北京发现的一个彗星以他的名字命名。他甚至还是第一个精确统计中国人口数字的数学家。他也是一位地理学者,曾为皇帝绘制猎场地图,首次确定中国帝都北京的精确地理位置,计算出北京与俄国圣彼得堡经度差为5小时44分16秒或30秒。

但如此优秀杰出的科学家,竟然至今恐怕也没有几个中国人知道此人是谁,而我知悉他的事迹也只是一个很偶然的机会。

2017年我去巴尔干半岛国家斯洛文尼亚布勒德湖参加国际笔会会议,两位採访会议的斯洛文尼亚记者知道我来自香港,是位中国人后,拿出一本书,指着封面一个像中国清朝满大人的剪影,问我知不知道这个叫Liu Song Ling(刘松龄)的人。

这显然是一个相当普通的中国人姓名,我摇摇头说不知道。这两位记者略有点失望,告诉我说刘松龄其实是一个斯洛文尼亚人,两百多年前的一位耶稣会教士,他在中国北京生活了三十五年,在清朝宫廷担任过相当重要的职位。

刘松龄和戴进贤主持制造的玑衡抚辰仪,北京古天文台的八大国宝之一。(wiki)

听此一说,我很感兴趣。两位记者马上表示愿意把书送给我。但我的行李箱很小,而且已经塞得满满的,而这本书厚如砖头,只好婉拒了。不过我向他们承诺,回香港后,我会去了解这个叫刘松龄的耶稣会士。

回到香港后,我从网上买了一本关于刘松龄的书来读,并在网上查阅了一些相关资料。读后查后大吃一惊,才知道中国乾隆时代的宫廷中竟然有这样一位与中国的渊源如此深厚,对中国天文地理贡献如此巨大的外国科学家,而想不到的是其如此伟大功绩竟然被完全淹没在中国歷史的尘土中长达两百多年。

此时才为自己拒绝两位斯洛文尼亚记者的赠书感到后悔和歉意,并促使我花了很多时间写下这篇文章。

而我卷首提到鲜为人知的杰出天文学家,就是这位斯洛文尼亚天主教耶稣会教士刘松龄神父。

西方天主教传教士来华,始自元朝,但随后因朱元璋建明朝后实行驱逐鞑虏的民族主义政策而中断,一直到200年后的明朝万历年间才有天主教耶稣会教士,即大名鼎鼎的利玛窦等再度来华传教,并将当时西方最先进的科学知识带来中国。但西方的传教到1721年清政府实行严厉的禁教和闭关锁国国策后再次戛然而止,直到中英鸦片战争西方船坚炮利敲开中国封闭的大门。但实际上在清朝禁教令之后,中国锁国期间,雍正、乾隆、嘉靖,甚至道光四朝仍有一批西方传教士留在北京服务朝廷,只是不能传教。大家最熟悉的是乾隆朝的郎世宁、艾吕蒙等几位着名西洋宫廷画家。而另一批拥有杰出自然科学知识,在中国的皇家天文台“钦天监”工作的耶稣会教士则鲜为人知。在清顺治、康熙、雍正和乾隆时代,这些掌握当时最先进的西方天文学、数学、测量学等科学知识的耶稣会教士甚至控制主导了钦天监。而本名叫Ferdinand Augustine von Hallerstein的耶稣会教士刘松龄即是其一。

刘松龄1703年8月27日出生于今天斯洛文尼亚的首都卢布雅那(当时为奥地利帝国领土)一个日耳曼贵族家庭,成年后和一个弟弟加入耶稣会,1735年9月被派往在中国传教,1738年9月4日抵达澳门研究中国和学中文,因为他卓越的数学才华,精通天文歷算,受已在京传教士推荐被干隆皇帝召集,与另一位耶稣会教士鲍友管(德国人)到北京任职钦天监。

1739年(乾隆4年)3月1日刘松龄在和鲍友管等4位传教士澳门启程,穿上中国服装,由一位广州官员陪同,在广州停留一个月后,在清远坐船进入中国内陆,然后到达南昌,再乘坐骡子拉的轿子,沿着大运河北上。刘松龄6月13日抵达北京,被安排住进耶稣会书院南堂(即后来重建的宣武门天主堂,利玛窦始建于1605年,为中国最早的天主教堂)。刘松龄与意大利传教士郎世宁及其他耶稣会教士同住一个房间。当时整个北京,一共有31个欧洲传教士,另外还有一些来中国做生意的莫斯科人。

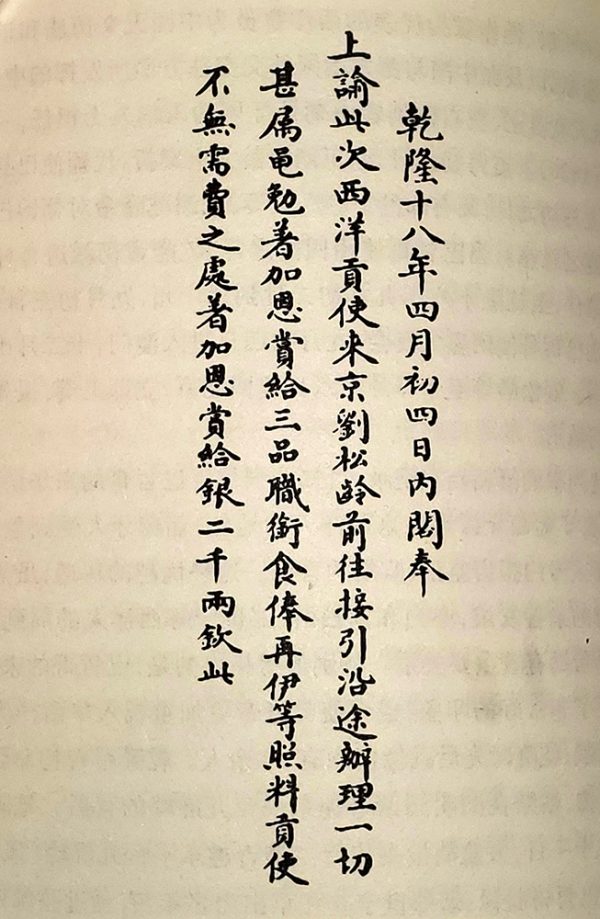

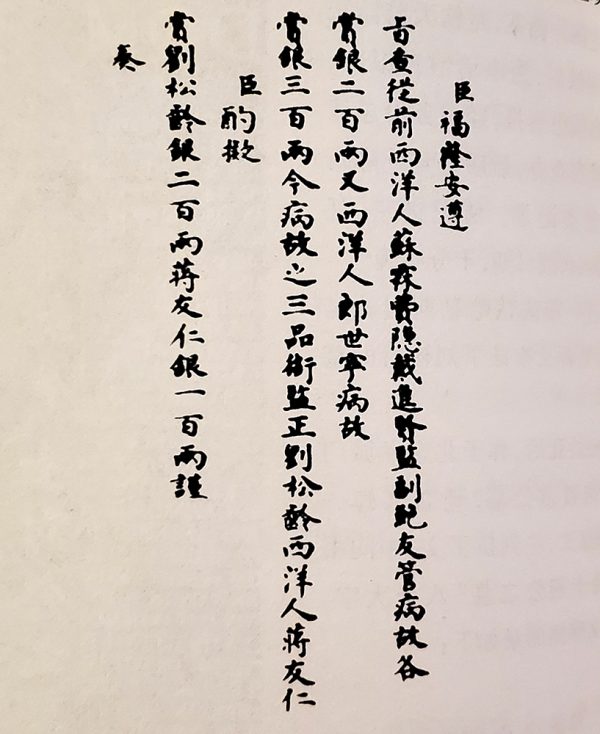

几天后刘松龄在圆明园被乾隆召见,进入钦天监工作。他本人并担任耶稣会东亚省负责人,负责中国、澳门和日本的传教事务。从此这位斯洛文尼亚人再未回到故国,在服务中国35年后于1774年长眠北京,获乾隆帝下旨赏赐200两银子治丧,葬于马尾沟教堂西洋教士墓地,即今北京车公庄大街6号北京市党校中,是明万历皇帝1610年赐给在北京逝世的利玛窦而成为天主教会的墓园,入清后获康熙帝确认。因在中共党校中,墓园不对外开放。

刘松龄1743年成为钦天监监正(即天文台台长)戴进贤(德国耶稣会教士,天文学家,数学家)的助手,任监副(副台长),1746年戴进贤去世后升任监正,任此职二十八年。刘松龄是第八位西洋人(耶稣会教士)监正,也是在钦天监任职时间最长的西方传教士。他本人并因帮助接待葡萄牙使团有功获赏赐三品官位。

中世纪形态的中国社会在明末清初之时,曾与西方先进文化有过短暂接轨,这给中国的近现代化转型带来一线机会,但这个机会因雍乾父子自大短视闭关锁国而夭折,后来历史学家以英国使节马嘎尔尼访华失败作为中国皇帝拒绝西方,锁国自闭的标志性事件。当时获清皇室容许留在北京的耶稣会教士虽然拥有天文学、数学、地理、音乐、机械(钟錶制造)、建筑,以及医药等多方面的专业知识,但刘松龄写回欧洲的书信指乾隆皇帝除了绘画外,对他们其他方面的知识毫不赏识。

当时清皇室如此排外,对西方科学知识和中国之外的世界毫无兴趣,但却让西洋教士掌天文台,亦是迫不得已的事。

中国传统文化有「天垂象,见吉凶」的天道观念,认为所有天体运行和天文现象都是上天对人间的启示,具正统性的帝王是天命所归,称为天子,因此观天象和订历法对皇权的合法性和国运非常之重要。

但当时中国沿用的旧历法是从元朝授时历基础而来的明代大统历,已经过时。

很长一段时间中国人将元朝授时历之制定完全归功于中国元代天文学家郭守敬个人,这是非常不公正的。其实郭守敬在天文学的成交很大程度是受惠于元朝来华的伊斯兰学者带来的先进天文学和数学知识。蒙古人统治中国的80年是中国历史上罕见的对外开放的时代,东西方文化交流空前繁荣,威尼斯商人马可孛罗也在此时来到中国,回国后发表了著名的《马可孛罗游记》。而且蒙元80年也刚好是伊斯兰人文科学大爆发的黄金时代之末期,当时有大量伊斯兰学者来到东亚,包括在忽必烈登基前已开始在元大都服务的伊斯兰著名天文学家扎马鲁丁。如果没有元朝的东西方文化大交流,封闭的中国无论如何也产生不出一位有真正意义的天文学家。今天已有中国学者公正地指出,郭守敬的授时历是参考了扎马鲁丁的回回历而制定。

而依据授时历而来的明代大统历,到清初时候已经不敷应用,因为已与天象误差很大,再很难依靠这部旧历法来观察天象,预测日食月食、月相和24节气。

而清代的中国知识分子对宇宙和和世界的认识,仍然不出传统愚昧落后的观念,甚至相信星占术、风水堪舆之类迷信,钦天监的满汉官员连准确的历算任务都无法胜任,更无法改革旧历法。比如在哥伦布发现美洲大陆的两百年后的康熙还不知道地球是一个球体,还相信所谓的“天圆地方,华夏居中”的宇宙观。直到尼德兰耶稣会教士南怀仁向康熙皇帝上呈一份《坤舆全图》(世界地图),并作详细解释,才让当时最西化的中国人康熙搞明白,地球是圆的,而天朝中国也不在地球的中心。但明白的仅仅只康熙少数几人而已,其余中国人仍然很无知蒙昧。而且中国官员抱残守缺,对先进的西洋科学既不懂也不敢兴趣,甚至非常仇视,曾任钦天监监正的汉官杨先光甚至说,“宁可使中夏无好历法,不可使中夏有西洋人。”

但对帝王来说,好历法攸关帝王的合法统治,是不得不要的。从康熙时代开始,清朝历代皇帝无论怎样排外,也知道要准确观测天象、准确推算24节气及准确订立历法,就不得不依赖西洋教士。

在西洋传教士明末清初来华时候,欧洲经过文艺复兴、地理大发现后,已进入了科学大革命的新世纪,在天文、地理、医学、数学、机械工程有突飞猛进的发展,有划时代的科学巨人哥白尼、开普勒、伽利略,然后是笛卡尔、牛顿的横空出世。而来华的耶稣会教士又个个都是掌握当时欧洲最先进科学知识,博闻强识的高级知识分子。这些西方饱学之士的到来,给中国开启了一道现代科学之门。

现在常被中国人当为固有国粹引以为傲的中国农历历法,实际并非国粹,而是西洋货,为明末清初来华的德国耶稣会教士汤若望“以西洋新法”制定而代替旧大统历的新历,称之为时宪书。因这部西洋人制定的新历法触犯了旧有既得利益,曾引发清初著名的“康熙历狱”之大案,汤若望险被处死,最终因为其按照科学计算准确预测了一次日蚀,大胜测之不准的旧历法而获得幸免。

由于耶稣会教士在天文学上的优秀表现,清皇室在耶稣会被罗马教廷解散后,仍然继续重用来华传教士。西洋教士任职钦天监的传统一直延续到道光18年(1838年),即中英鸦片战争爆发的前夕。不过后期在钦天监任职的传教士科学素养比不上耶稣会教士,有的并非天文学家,只具备一些科学常识而已。刘松龄逝世19年之后英使马嘎尔尼出使中国,当时在北京任钦天监监正的葡萄牙遣使会教士汤士选向英使求助,说清朝廷以为他们与以前的耶稣会教士一样精通天文,其实他们不懂如何预测日食月食,也推算不出月相和日出日落的时间。以前他们使用巴黎出版的《天文历书》,根据北京和巴黎的经度差来换算,还可以对付,但自法国大革命爆发,已无法获得最新历书,如果再无法获得来自欧洲的天文资料,他们的本事就会被揭穿。于是英国使团送了他一本以格林威治经线测算的航海历书,可作7年换算之用,帮助汤士选度过了难关。

但刘松龄却是一位公认的天文学家和数学家。在欧洲的文献记载中,刘松龄在中国的天文学成就和在中西文化交流中的历史作用,与清初几位最出名的耶稣会教士汤若望、南怀仁、戴进贤一样杰出,他还被称为是中国宫廷中最后一位伟大的西方天文学家。

刘松龄因为在钦天监身处领导高位,受到中国官员的嫉妒排挤,其实处境很艰难。他在写回欧洲的报告抱怨说,中国同事的天文学知识很贫乏,但却不断给戴进贤和他制造麻烦,还好几次向乾隆上奏打小报告,诬告他和其他耶稣会教士,所幸乾隆很信任他才未至于坐牢入狱。在如此逆境中,刘松龄一直保持高效能的工作,除了计算历法和天象,还协助设计制作能精确测量天象的天文测量仪器,其中有乾隆年间制造的天球仪和地球仪,以及最著名的玑衡抚辰仪。

玑衡抚辰仪是干隆于1744年下令钦天监制造,当时监正为戴进贤,刘松龄为监副,但两年后戴进贤即病逝,刘松龄继任监正,而玑衡抚辰仪的制造工作就由他接手,直到11年后的1754年才大功告成,可以说主要成绩应该是刘松龄的。

其实,现被中国人视为无价国宝的北京古天象台清代八大天文仪器全是耶稣会教士设计制造,除了玑衡抚辰仪,其中六大为南怀仁的作品,另一个天仪则是康熙晚年在钦天监负责历法的德国耶稣会教士纪理安制作的地平经纬仪。出自戴进贤和刘松龄之手的玑衡抚辰仪是耶稣会教士制作的天体测量仪器八大件的最后一件,也被认为是最复杂的一件,现北京天文台官方网站称之为“大型青铜古典天文仪器的最后杰作”。

但长时间中国却贪天之功为己有,称这八大天仪都是中国古代天文学的杰作。如08年北京奥奥运会的官方网站介绍北京古天象馆,仅说八大天仪是康熙、乾隆时代采用西法改进制造,“是中国古代天文学光辉成就的见证,”宣称“在这里,我们的祖先对于天文学的伟大贡献得以记载,我们勤劳勇敢的人民的智慧和劳动得以反映。”而八大天仪的真正创造者四位传教士之名则只字不提。

刘松龄等西方传教士的知识产权就这样被无耻地黑掉了。直到近年才略有所提,但也仅止于轻描淡写而已。

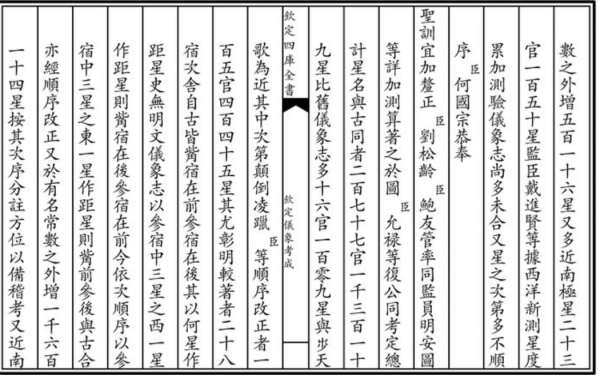

刘松龄任职北京钦天监时还出版多部重要天文学典籍。其中一部典籍是有天象观测、星图及3083颗星的分类和记录的全天星表《钦定仪象考成》,由刘松龄和他的前任戴进贤编篡成书。该书于干隆9年钦天监奏请乾隆批准,因戴进贤两年后逝世,于是此书编篡主要由刘松龄接任负责,经历6年工作后于乾隆19年成书,纳入《四库全书》。此书前两卷即是玑衡抚辰仪的功能和使用说明。该书的出版当时还引起欧洲学术界的重视,随即被翻译成法文。

但刘松龄的著作权也一样被黑掉。当时著作者仅署名两人,为皇子庄亲王允禄和戴进贤,但允禄并无实际贡献,只是一个代皇帝行使权力的官僚而已,而且他还被列名为第一作者。

此外,刘松龄并将耶稣会于1717年至1752年在北京的天文观测记录(很大一部分是他个人的观察)匯集成巨着《天文观测》,此书于1768年(乾隆34年)由维也纳皇家天文台在奥地利出版。

当时刘松龄在欧洲的科学圈子中已有名气,是位获公认的优秀科学家,在欧洲留下非常丰富的历史文献,主要是他寄往欧洲科学界通报他在中国的科学研究和社会考察发现的信件,此外还有给教廷的频繁报告,以及与亲友的大量通信。他当时是伦敦、巴黎和圣彼得堡三地科学学会的会员,与三地科学界同行保持密切的书信往来。

1748年他在北京观察到一个新彗星,并将他的发现报告给伦敦的英国皇家学会,这颗彗星最后以他命名。刘松龄还曾向英国皇家学会提供他在中国发现的草木标本和一份观察麝香鹿报告。刘松龄还在德国和维也纳发表过不少科学论文。

他的通信对象,不光有科学界同行,亲友,还有一些欧洲政要。当时罗马教廷将远东保教权赋予葡萄牙,刘松龄本人即是被葡萄牙教会差遣来华,担任耶稣会东亚省负责人,负责中国、澳门、日本的传教事务,因此和葡萄牙王室有私人交往,与葡萄牙王后有私人通信。

根据刘松龄留下的历史文献,历史学家发现,刘松龄及其在北京的耶稣会教士,除了天文工作,也参与了一些最前沿的科学研究,包括电学、电磁感应实验和真空管实验。欧洲科学家在他们的电学研究中,引用了刘松龄和耶稣会教士在北京实验的数据。

刘松龄还与另一位耶稣会教士傅作霖绘制过木兰围场地图,并参与另一位耶稣会教士蒋友仁负责的《乾隆内府舆图》的制作。他在给英国皇家学会的信中,详细描述了他前往热河的皇室避暑山庄的经过。他也是一位人口统计学家。是第一个对中国人口做出精确统计的学者。据他与欧洲教会的通讯,他1760年(乾隆25年)统计中国当年19省共有人口196,837,977,次年再次统计为198,214,533人,近两亿人口。他对中国人口的统计首先发表在巴黎物汉学期刊《中国丛刊》上,然后被很多学者引用,并在欧洲引起有关中国超高人口和农业生产关系的讨论。

当年的西洋教士都能读写和说流利中文,而刘松龄除了德语、斯洛文尼亚语、拉丁语、中文,还会葡萄牙语,1752年葡萄牙使节来访,由刘松龄接待和充当翻译,并因此获清廷赏赐三品官戴。

在明清时代,欧洲对古老中国的认识主要是依赖耶稣会教士寄回欧洲,描述他们在中国生活工作的信件。刘松龄写回欧洲,散落在欧洲各国档案馆的大量信件,也是了解当年中国歷史以及西方传教士在中国生活工作的珍贵歷史文献。刘松龄也可以说是西方早期的汉学家之一。

虽然刘松龄的事迹被中国人遗忘,但斯洛文尼亚学者发现他在韩国却非常有名。因为韩国使者每年到访北京,例必去耶稣会的南堂与博学多才的耶稣会教士们作汉字书写交谈,以学习西洋先进的天文历法之类知识。1766年(乾隆31年)有位韩国年轻使臣洪大容在出使北京期间,常到南堂向刘松龄和鲍友管请教有关天主教和科学的知识。洪大容是韩国著名学者,他对刘松龄佩服得五体投地,后来出书详细记述他与刘松龄学术交谈的经歷和内容,使得韩国歷史学家都知道北京曾有位博学的西儒,名叫刘松龄。

据洪大容记载,他与刘松龄讨论和向他请教的内容有音乐、管风琴原理、钟表、壁画、历法的计算、自鸣钟、浑天仪、航海罗盘,太阳观测,他甚至还向刘松龄请教了太阳黑子的数量。

刘松龄在写给其兄弟的信也提到他与朝鲜使者的交流,说朝鲜使者提出的天文问题很有深度,并说他们穿的是中国古代服装(即明朝汉服)。

洪大容在他的记载中还形容了刘松龄的外貌,说他须发衰白(刘松龄时年62岁),但面如童颜,深目眼睛,目光四射,宛如壁画中人。但刘松龄没有留下画像。

刘松龄在中国天文台任职35年,是所有传教士中任职钦天监时间最长的一位,而且有上述不朽功勋,但为何会被中国人彻底遗忘?以致谈西洋传教士对中国天文学的贡献,只知有汤若望、南怀仁、戴进贤,而不知有刘松龄?

原因是康熙年代对西方传教士的政策较为开明,而且汤若望和南怀仁所涉及的“历狱”大案,是康熙年很著名的历史事件,后世想抹杀也抹杀不了。而戴进贤是在康熙年间即入钦天监,并且在收入四库全书的《钦定仪象考成》署名为作者。但雍正乾隆实施严格禁教的闭关政策后,对西方传教士变得非常苛刻,只准少数留在北京为宫廷服务,利用其技能,而不准其传教。而且严厉限制其人身自由,不准他们离开北京,也不准他们返回其家乡,犹如将他们终身绑架在中国。在刘松龄写回欧洲的信中,一再提到他们在北京的困难处境,以及北京之外传教士和教徒惨遭迫害的教难。这些在清朝中期及之后服务于清宫廷的传教士除了郎世宁因其绘画作品而无法被忽视外,其余都成了隐形人,其卓著功勋也被有意抹去。

后来虽然鸦片战争打开了中国国门,但中国人和中国历史学家对西方传教士来华这段历史的看法仍然是负面解读,利玛窦、汤若望、戴进贤和刘松龄安息的墓地曾两次被大规模破坏,一次是1900年的义和团之乱,第二次就是当代的红卫兵造反。所幸红卫兵砸这个西洋教士墓地时,墓碑因埋于地下而能够幸存下来。

这位对中国文化作出很大贡献但却被无情遗忘的西方传教士,其实曾有位中国人用了很多心血在尘封的故纸堆中寻找西方传教士的来华踪迹后早已发现。这就是研究西方近代史的学者阎宗临(1904-1978)。阎宗临上世纪20年代赴法国留学,后获瑞士国家文学博士,其专业是欧洲古代史和中古史和拉丁文,后来在瑞士伏利堡大学当教授。会多种欧洲语言,以及拉丁文的阎宗临,是第一位去罗马、梵蒂冈、巴黎和伦敦查阅研究来华传教士历史档案的中国学者。他发表了很多关于来华西方传教士的着作,其中《乾隆十八年葡使来华纪实》,特别提到了担任葡使翻译和接待工作的刘松龄。阎宗临在抗战爆发后回国,但在中共建政后遭到冷遇,安排在山西大学任教。中共对西方传教士来华的历史是完全否定的,指西方传教士对中国进行文化侵略,是帝国主义的帮兇。阎宗临的学术研究因此不符合红色中国的意识型态不能不束之高阁,不为人知,其很多著作甚至没有翻译成中文。他在文革时和许多知识精英一样未能幸免,遭到了残酷的政治迫害,甚至被红卫兵毒打。其史学研究成果是在中国文革结束后才被重新发现。

中国人对刘松龄的重新发现,也是在文革之后,过程则颇为戏剧化。在中国和所谓的“修正主义国家”南斯拉夫恢復正常外交关系后,1980年中国一个学术访问团到前南斯拉夫考察其国家档案馆,接待的斯洛文尼亚档案馆的官员问他们是否知道曾在中国做过官的斯洛文尼亚人哈勒斯坦(Hallerstein),这些中国学者和我被问时一样,只能摇头说不知。

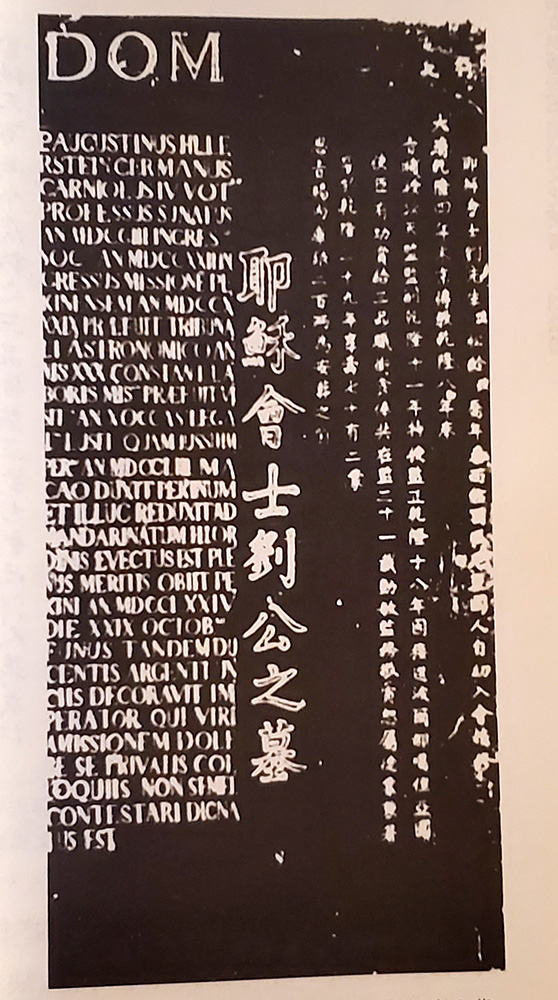

代表团回国后,根据斯洛文尼亚档案馆提供的哈勒斯坦来华资料,委託清史档案学者鞠德源帮忙调查。鞠德源做的第一件事,就是查阅日本学者矢泽利彦早在70年代就已翻译出版的《耶稣会教士中国书简集》,发现其乾隆篇收有这位哈勒斯坦寄回欧洲的书信,并附有矢泽利彦撰写的哈勒斯坦简历,指出他的中国名字叫刘松龄。凭藉这位日本学者的线索,鞠德源翻查清史档案,发现了大量有关刘松龄的记载,包括刘松龄病故后内务府总管大臣福康安奏请下旨赏赐200两银子安葬费的奏摺等,而且清代著名文人赵翼的诗文中也有“钦天监西洋人刘松龄”等记述,甚至还在还在滕公栅栏西洋教士墓地发现了刘松龄的墓碑,上写“耶稣会士刘公之墓”,生平事迹分别以汉文和拉丁文篆刻,其拉丁名即Hallerstein。另外,还有学者在北京国家图书馆发现了刘松龄从家乡带来的一本斯洛文尼亚歌谣集。至此斯洛文尼亚人才知他们这位先贤在中国名叫刘松龄,而刘松龄这位西方传教士也才开始回到中国的历史书写中。

可见,刘松龄在中国其实是留下了很深的足迹,有关资料相当丰富,只是中国人视而不见而已。

今天刘松龄之名回到了中国的历史视野,不过至今知道其人其事者仍然只限于有关的学术界,而且对刘松龄的成就也多从外交和政治的功利角度予以强调,因为刘松龄来华可以证明中国和斯洛文尼亚两国的友谊早在两百年前即开始。

讽刺的是,刘松龄贡献在中国,在他被中国遗忘之时,中国的两大邻国日本和韩国反而记载了他的名字。《耶稣会教士中国书简集》早在19世纪已在法国出版,中国人却不闻不问,而最早翻译的还是日本人,中文版本要到2005年才出来。

刘松龄的再发现,很大程度不是因为中国人愿意正视历史真相,而是其故国家乡人民的追寻努力下而实现的。我在读有关刘松龄的史料时,越读越觉得我们国家的历史书写问题很大。

中国恐怕是全世界最重视历史书写的一种文明,有浩如烟海的历史记录,有最悠久的官修史学传统。而光宗耀祖、名留青史,则是中国人追求的终极价值,我的朋友胡平即认为历史就是中国人的宗教。但最重视歷史书写并非就等于最忠实于史实。本来歷史最基本的价值是求真,记录历史、研究历史就是尽量逼近还原事件的真实(facts),但既然把历史视为宗教,当成一种意识形态,真实就不是最重要的东西。对中国人来说,最重要的是在历史上留名,是历史如何书写,如何盖棺论定。如此历史的真实就会自然被主观的要求而扭曲,就会有中国第一位历史学家孔夫子那样,为意识形态而扭曲历史客观书写的春秋笔法,就会像被误传的胡适名言那样“历史是可以任意打扮的女子。”

掌握话语垄断权的历代皇权,包括当今红朝,也自然会用历史为政治服务,为权力服务,为统治者的需要服务。因此必然要歪曲历史、篡改历史、掩埋历史,所以我们今天才有那么多虚假的民族历史话语,什么中国5000年历史,炎黄子孙,中华民族之类,还有花大钱搞的夏商周断代工程,而历史的真相却掩盖在重重的虚假迷雾中。

刘松龄若非是近代欧洲人,若非他在欧洲留下了大量的历史文献,若非他的祖国锲而不舍地追寻,若非中国与南斯拉夫关系的解冻,他在中国的35年奉献很有可能会永远消失在中国的历史书写中,化为虚空。但我们庆幸,刘松龄这位伟大的耶稣会教士,以及他在中国的伟大事迹,最终获得历史的承认。

来源:开放网