一个超级大国为什么崩溃(80)

红色帝国覆亡之谜(32)

苏联的社会主义模式基本上是根据马克思主义学说建立起来的,因此,苏联经济模式受马克思主义政治经济学基本理论的制约性很强。所以,苏联经济模式的形成、发展和失败,在决定性的程度上取决于对马克思主义理论特别是对其经济理论的理解。苏联经济模式长期未能进行根本改革的深层原因在于布尔什维克党人根深蒂固的教条主义。而这种教条主义的盛行,一方面是个人的理解认识问题;一方面是社会原因,即政治意识形态中的专制主义阻碍了正常的理论学术探讨。

关于社会主义发展阶段的理论,是苏联确定经济体制、制定对内政策的出发点和理论基础。在一个相当长的时期里,苏联几届领导人都存在着对社会发展阶段认识超前,急于向共产主义过渡的问题。这种社会发展阶段超前论是苏联经济体制僵化、改革不能深入的深层原因。

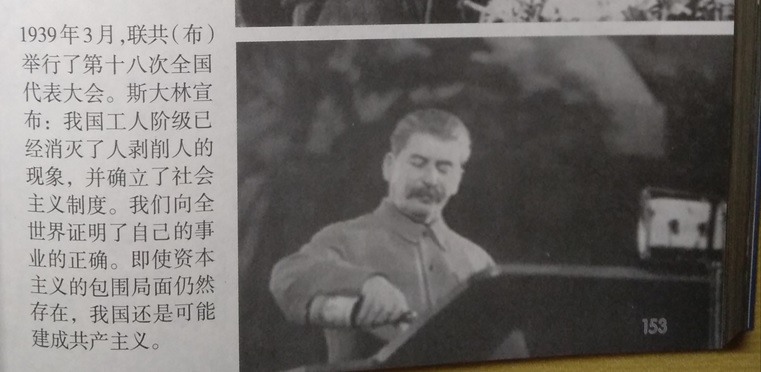

1936年苏联初步实现社会主义工业化和农业集体化,斯大林就宣布苏联已建成社会主义;1939年又宣布苏联已进入“逐渐过渡到共产主义阶段”。这种观点在理论上把社会主义看成短暂的过渡时期,而且无视十月革命是在经济落后的俄国发生,所以社会主义面临着充分发展生产力的长期任务。而这种认为完成社会主义改造就是建成社会主义的观点,混淆了“进入”社会主义与“建成”社会主义的区别。这种超越发展阶段的观点是想当然地认为社会主义生产关系“完全适应生产力”和“自动适应生产力”,限制商品货币关系和否定市场调节,急于从集体所有制向全民所有制过渡的思想根源。

赫鲁晓夫虽然批判了斯大林搞个人崇拜的弊端,但对其超越发展阶段的思想不仅没有否定,反而走得更远。1959年赫鲁晓夫提出苏联已进入“全面展开共产主义建设的时期”。1961年在苏共二十二大的总结报告中又提出,要“在20年内(到1980年)基本建成共产主义社会”。赫氏的这种早日进入共产主义的思想,使其经济改革政策前后矛盾: 在农业体制上,取消了农产品义务交售制,却又限制个人副业,合并集体农庄;在分配体制上,既加强物质刺激,又缩小工资差距;在对待商品货币关系上,一方强调要充分利用商品货币关系,另一方面又说,“随着向单一的全民的共产主义所有制和共产主义分配制度过渡,商品货币关系在经济上将过时和消亡。”

勃列日涅夫提出“发达社会主义”的理论,将社会主义划分为建设发达社会主义阶段和发达社会主义阶段,认为1960年代末苏联“已建成发达社会主义社会”,开始进入向共产主义过渡阶段。勃氏的“两个阶段”比前任对社会发展阶段的认识要现实一些,并把向共产主义过渡的时间推迟了,但是仍然认为当时的苏联已处于向共产主义过渡的阶段。所以,勃氏对苏联社会发展阶段的认识仍然没有突破左倾教条的束缚。发达社会主义和向共产主义过渡,显然是与进行某些“倒退”行为的改革不相容的,这就使勃列日涅夫时期推行“新经济体制”的改革不可能有重大的突破。相反,后来还批判了“市场社会主义”,使改革陷入困境。

从经济方面看,社会发展阶段本是生产方式的发展变化,分析社会发展阶段应该重视生产力的发展水平。脱离生产力发展水平,只根据生产关系的状况判断社会发展阶段,甚至为了达到某一社会发展阶段而不惜超越生产力水平搞生产关系的强行升级和过渡。这种脱离生产力的生产关系革命论,是经济体制左倾教条的思想根源,在本质上是反改革的。有鉴于此,Z国尽管已成为世界第二大经济体,仍然谦逊地自认为处于“社会主义初级阶段”,要在改革之路上继续前行。

布尔什维克党人之所以要在社会发展阶段问题上拔苗助长,急于求成,根子在于其企图通过改造社会来证实自己真理在手,无所不能。曾任前美国总统卡特的国家安全顾问布热津斯基在1993年出版的《大失控与大混乱》一书中,以《强制性的乌托邦》为题,对共产主义的理想蓝图作出如下评判:

在去世前不久和为了维护其“所有科学家的科学家”的至尊地位,斯大林企图阐明一项可能被认为是未来蓝图的计划。1952年,斯大林在他的《苏联社会主义经济问题》的冗长讲话中,对那些认为社会主义是反映技术发展到一定阶段的机械决定论者,和那些否认有“历史客观规律”的唯意志论者进行了抨击。实际上,斯大林断言,通过运用辩证法,他可以对历史转变过程中主客观力量之间的正确对比,提出独特的和永无失误的真知灼见,然后进一步拟定他自己关于通向共产主义的“国家经济均衡发展规律”的概念。

斯大林的计划虽然基本上是概念性的内容,看来却预示着五十年代后期的又一个可能与三十年代苦难时期相似的社会严重动荡阶段。然而,斯大林突然去世,因而过了十年才有一个新的蓝图揭晓。那是1961年所通过的苏共纲领,它明确指出苏联在与美国的竞争中正取得日益临近的胜利。乌托邦的定义特别着重于要超过最发达的资本主义国家,而斯大林的继承人赫鲁晓夫则对预期中的历史性胜利得意洋洋。

声称“共产主义是全人类最光明的前途”的1970年的纲领指出,即使假设美国保持其增长速度,苏联的工业生产量按“最保守的估计”也会超过美国工业产量5%,而到1980年它将上升到美国产量的170%。这个纲领进而大胆地断言,到1980年所谓的社会主义阵营的产量将占全球产量的60%,而“帝国主义阵营”只占全球产量的不到30%。所有这些都意味着,即便在生活标准方面,苏联也将超过美国;“随之而来的是,全体工作人员都将享有最短的工作日,丰富的物质和文化财富以及较高的生活水平”。而“帝国主义已明显地进入衰亡时期”。这些论断都是作为科学研究的结果而提出的,它们所作的历史预测是从来不会错的。

这就是说,在20世纪结束前,共产主义的胜利就应该来临了。随着世界进入共产主义时代,人类最终就能对人的志向、社会能力、自然环境和宇宙奥秘之间的以前一直是令人不安和认识上难以捉摸的关系进行全面的控制。通过在起初是强制性,但最终是自愿的乌托邦背景下所提供的教条式解决办法,人类生活的最后难题就可迎刃而解。

因此,20世纪极权主义的挑战就是乌托邦的狂妄自信达到历史上空前无以复加程度的挑战。20世纪是空前地致力于建立全面社会控制的第一个世纪: 形成使历史会停顿下来的乌托邦;在这种乌托邦里,教条式真理在一套严格的等级制下将会制度化;被解救的人都知道未来的世世代代都要生活在同一社会框架之内。20世纪是这样一个世纪: 人类——受到非理性的超凡神话的推动——在这个世纪里力图僭越神明,并被投入一场人类自己制造的大灾变之中。

苏联CP人在1980年代中期从超凡的乌托邦神话走出来,否定了立即向共产主义过渡的幻想之后,面临的又一个重大问题是如何解决生产资料所有制问题。

1985年戈尔巴乔夫上台后,苏联生产资料所有制理论上的显著变化就是认识到所有制的改革是经济改革的关键。苏联学者已普遍认为从根本上改造社会主义所有制是绝对必要的;认为要使现行的改革变得不可逆转,它就应该彻底更新所有制关系,而不只是去更新某些外部的枝节。

苏联经济理论界有学者提出,苏联经济体制应建立在包括不同形式的公有制和公民的生产资料所有制在内的多种所有制形式的基础上。现实的社会生产的发展水平和生产社会化的程度将决定社会主义所有制形式的多样性。而社会主义所有制形式的体系中是否能包括私有制,这是一个十分敏感的问题。当时苏联理论界对此争论得很激烈。

一种反对私有制的观点认为,私有制是同剥削相联系的,对于苏联来说已成为过去的阶段。建设人道的、民主的社会主义的过程应当依据社会主义理想和原则。

另一种观点认为,社会主义所有制是劳动的,这是社会主义所有制的主要标准。如果私有制是劳动的话,那么在苏联现阶段,它是可能的而且是必要的。从而提出劳动的私有制,即不以剝削他人劳动为基础而以个人劳动为基础的私有制,属于社会主义所有制体系的观点。所以,不少人主张把“既与个人副业也与个体劳动活动相联系的公民个人所有制”纳入社会主义所有制体系。

上述两种观点都赞成社会主义所有制形式,那么,应该根据什么标准来判断某种所有制形式是不是社会主义的呢?

苏联理论界对此说法不一。有学者对把社会主义所有制归结为公有制的观点提出了质疑,认为公有制并不能简单地就决定了所有制的社会主义性质。他们指出: “如果所有制名义上是国家的,但导致经营不善和效率低下,那它就不能认为是社会主义的”。“如果存在着生产者与所有制的异化,如果劳动集体在实际关系上并不是生产资料的真正主人,那么这种所有制未必能称做是社会主义的。”因此,生产资料占有的社会化本身并不是所有制关系的社会主义性质的决定性标准。确定所有制的社会主义性质应采用下列标准: 第一,社会进步。社会主义所有制应当为有效地发展生产力、充分满足社会需要开辟广阔的场所,如果不能保证这一点,那就有理由认为现实的所有制关系没有充分符合社会主义的要求。第二,人在所有制关系中的地位。社会主义所有制关系的成熟程度直接表现为生产者成为所有制的享有充分权利的主体的程度。第三,对产品的占有性质,不容许剥削是社会主义所有制极重要的质的规定。

当时,苏联学术界普遍认为,排除剥削是社会主义所有制必不可少的标准。排除剥削不仅是确定所有制形式的社会主义性质的一种标准,而且是表明“具体的所有制形式能不能结合成社会主义关系体系”的一种界限。苏联官方文件中也明确规定不允许出现剥削现象。《苏联个体劳动法》规定: “个体劳动不得雇工”,它“绝对以公民及其家庭成员的个人劳动为基础”。《苏联所有制法》也载明: “任何所有制形式的利用应当排除……人对人的剥削。”这样,是否排除剥削已不仅仅是确定所有制的社会主义性质的问题,而且是合法和违法的问题了。

可是要进行经济体制改革,如何看待雇佣劳动同剥削的关系呢?有些经济学家提出,应当把雇佣劳动同剥削区别开来,反对剥削并不等于排斥任何雇佣劳动。剥削的政治经济学实质在于: 无产阶级由于失去生产资料,所以将自己的劳动力出卖给占有生产资料的资产阶级,作为获取生活资料的惟一来源。如果雇佣关系不是由上述社会的阶级分化所产生,那么在相似的组织形式下隐藏的就是不同的经济关系。这样,利用雇佣劳动并不一定就伴随着剥削和不正当地占有剩余劳动。在社会和国家手中有相当有效的监督杠杆、税收政策、社会保障,足以不让剥削发生。另一方面,要看到在许多情况下,利用雇佣劳动的私人经营确实比生产商品和劳务的其他所有制形式有更高的效率并保证更高的劳动报酬水平。如果把劳动生产率看作是社会进步从而是社会主义性质的重要标准之一,那么显然应当消除对私人经营的成见,特别是公有制在经济中占统治地位的条件下。所以,应当在有限度地雇佣劳动力(如不超过十人)的情况下发展个体劳动所有制。如果遵守一系列条件,如保证一切生产者有最低的社会保障,雇主或家庭成员参加生产劳动,雇工参与分享利润等,这种所有制完全可以列入社会主义的劳动关系体系。

但是,即使是这种把雇佣劳动同剥削分割开来,主张在社会主义制度下使用雇佣劳动的观点,也遭到正统苏联经济学家的反对。他们认为,雇佣劳动是私人资本所有制的特征,“即使雇主和雇工一起工作,也没有改变问题的实质”。认为这种更新社会主义的方案“不是面向未来而是面向过去”,而“生活在私有制和雇佣劳动……的社会里的这种前景,未必能鼓舞起这一代和下几代苏联人。”

苏联正统经济学家抱残守缺,到这时候还妄想公有制能“鼓舞起这一代和下几代苏联人”,真是脑残得可以。其实,戈尔巴乔夫上台伊始,苏联的私有经济已经开始萌动了。这一点,美国学者大卫.科兹和弗雷德.威尔在其合著的《来自上层的革命一一苏联体制的终结》一书中,把这个问题已经挑明了。该书以《私人企业的出现》为小标题这样阐明当时的情况:

早在1985年,新的领导层就开始采取有限的措施允许苏联公民以个人劳动或协作劳动的形式进行私人商业活动。随着1986年11月的《苏联个体劳动法》和1988年5月的《合作社法》的通过,私人商业活动扩大了。这些措施意在允许和鼓励两种类型的私人商业活动: 一种是个人手工业或服务业,二是合作企业。在合作企业中,工人可以生产商品和提供服务,直接销售给公众。合作企业可以经营饭馆、修理业、零售商店、批发贸易公司、小型产品制造业。除了国有企业和其他合作企业外,合作企业的成员不得从事商业活动,其资金不能从外面筹集。用马克思主义的术语来说,合作企业的目标是允许“独立的日用品生产”,单个个人或小团体生产某些东西用以销售,生产者既是所有者,也是劳动者。这种形式和资本主义公司是迥然不同的,后者中资本所有者和雇佣劳动者是分离的。

允许这样的小型私人商业存在,其实是等于承认国营经济在提供服务和小型产品上特别无能。小商品是西方国家颇具特色的补充行业。但是希望通过这些新法律能够引起真正的合作,作为反对资本主义企业的力量,则显然是错误的。苏联合作企业得到迅速增长,到1989年估计有290万人在13万多个此类工厂中工作。其中,有相当数量的公司从事资本主义的商业活动。这些公司主要从事贸易和金融业,它们利用苏联体制的僵化和价格优势捞到了一大笔钱一一贸易公司购买紧缺的物资,再以更高的价格卖出去。

1988年12月,苏联部长会议通过了一个《关于国有、合作和其他企业对外贸易活动的决议》,该决议极大地改善了私营企业捞取大钱的机会。在这以前,所有的对外贸易都由国家垄断。这个决议允许国家和私人公司可以直接和外国公司进行贸易。不过,对外贸易的约束依然存在,其中之一是许多产品的进出口许可证必须由政府对外经济关系部签发。

这项对外贸易的决议打开了(权贵)通向富裕的重要大门。这项决议颁布后,私营外贸公司、进出口企业以合法的合作形式如雨后春笋般成立了,这很快就引起了部分合法、部分非法且利润丰厚的出口贸易。三千多个这样的公司成立了。虽然出口原材料需要许可证,但是对外经济关系部是容易受贿赂影响的。甚至苏联电视、食品、药物都被这些私人公司出口到可以轻易找到的现成的第三世界市场。

到1990年和1991年,一个新的私人资本主义集团形成了,他们主要通过和外面世界的联系逐渐富裕起来。所以,他们对亲资本主义联盟饶有兴趣。

虽然他们很快变得富裕了,但在1991年,这个私人资本主义的集团还不是很强大,在苏联经济中也不占有重有的地位。如果这个团体来自旧体制的边缘一一心怀不满的工程师、科学家,精力充沛的年轻人、掌管经济的专家一一它的影响将是十分有限的。但是这个团体不是来自这些地方,而是来自党和政府的精英分子,他们在这个新的资产阶级的成长中扮演了主要的角色。

1985年至1991年苏联改革的进程主要是由一系列在苏联体制内运作的力量推动的。然而,苏联体制并不是孤立于世界之外的,在改革的后期,西方大国开始对改革的进程施加有限的影响。1990年至1991年,在苏联承诺加快改革的情况下,七国集团和其他西方工业国开始对苏联提供重要的援助。这意味着采取和实施快速市场化的计划。但是这项援助要通过,必须首先得到国际货币基金组织的同意。1991年,大笔外国援助徘徊于苏联的门囗,如果由西方政府设计的经济改革方案被通过的话,马上就可进入国门。

如果苏联领导层在巨大的经济成功和国际社会支持的情况下实行社会主义的改革,西方国家援助的影响将是微乎其微的。但是,考虑到1990年至1991年苏联经济和政治的形势,这些西方国家的援助将加强苏联国内那些想追随西方资本主义经济模式的人的力量。

激进的知识分子和新形成们资本主义的富有阶级,以大规模的西方援助承诺为后盾,成为支持亲资本主义立场的重要力量。但是,如果党和政府的大多数精英分子拒绝这一立场,或选择社会主义的改革,或回到旧体制,结果将大不相同。这一点是确定无疑的。当然,形势的发展将不会那么平稳。1991年,党和国家的精英分子依然控制着国家的机关,包括武装力量。而且,同1990年至1991年苏联经济紧缩导致的损失相比,国际货币基金组织承诺的援助并不是大得诱人。

然而,到1991年底,亲资本主义的力量已经能够控制权力,击败先前专政的CP,把社会主义的改革力量和试图恢复旧体制的力量推到一边了。

作为苏联体制的当然维护者,苏联党国精英分子为什么要抛弃、埋葬这种体制?前文已经分析了一系列政治经济民族方面的原因。在这些综合性的原因背后是一个普遍的问题,即苏联政府领导阶层及苏联政府本身权力的快速衰落。经济发展停滞、政治纷争白热化、各共和国日渐增长的分离倾向,都是戈尔巴乔夫和苏联中央权力衰落的表现。那么,压死这只骆驼的最后一根稻草到底是哪一根呢?

2.jpg)

(未完待续)

荀路 2022年8月15日