歌德在其自传中,对读者说了一段著名的警语: “一个人年轻时许下的愿望,将有可能在成年时实现。”这对我来说,从未是一个“问题”。在我有记忆的岁月里,我总希望自己能终其一生不断地学习。

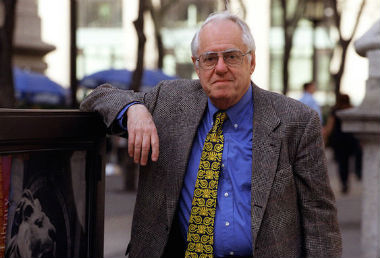

编者按:5月12日,美国犹太裔史学家彼得·盖伊在纽约曼哈顿家中去世,享年91岁。彼得·盖伊被认为是这个时代最伟大的知识分子和史学家之一。本文系彼得·盖伊于2004年5月7日对美国学术团体联合会的成员及朋友发表的演说,不仅回忆了他人生的重要阶段,也表达了治学态度。本文经世纪文景授权使用,有删节。原题为《彼得·盖伊:我的学思历程》,小标题由编者所加。

在我的生命中,曾有过两次当难民的经验。第一次的难民经验,始于1939年春末,那时我与父母正计划如何逃离纳粹德国。这次的经验,实在令人感到害怕。我们差一点就要失败了。如果那次无法成功地投奔自由,那么我今天便无法站在此处与你们说话,请你们来听我回顾自己的学思生涯。

第二次的难民经验,发生在1955—1956年的冬天,这次我欲逃离的地点则是哥伦比亚大学。自从博士毕业后,我便留在这间学校任教,长达八年之久。那一年,我从当时的公共法律和行政系(the Department of Public Law and Government)转至历史系。当然,对我来说,这个转变并不如前次攸关性命,但它却是我生命中的第二次“放逐”——如果这对我是个恰当的词汇。而我今天的演讲,便是以第一次的“难民”经验为背景,来谈论这第二次的“放逐”。

我的第一份教职教授的是公共法律和行政,这是在我展开博士研究期间,修课之余所担任的教学工作。那一年是1947年,我正在着手进行一项关于美国政府的研究,这研究让人记住了不少有趣的事物。五年后,我的第一本书于1952年出版,《民主社会主义的困境》(The Dilemma of Democratic Socialism),这是我博士论文的增订本。这本书获得了哥伦比亚大学出版社的一个奖项,也收到不少好评。许久之后,我发现一篇登载在头版的匿名评论(在《泰晤士报文学增刊》〔The Times Literary Supplement〕还存在匿名评审的那个年代),书评作者想当然便为理查·托尼(R. H. Tawney,1880—1962,英国著名的经济学、历史学家。曾任教于格拉斯哥大学、牛津大学并担任伦敦大学经济史教授)。然而,尽管我有这些学术成就,公共法律行政系的老教授们,却很少愿意从底下的精英年轻学者中(当时这些年轻学者都是男性)提拔任何一位。最后,这些老教授凭着他们的智慧,决定让一位年轻学者得到升迁机会,而我则不在他们的考虑之中。

此后,一位历史系的朋友,替我找到一个现代欧洲研究的空缺,邀请我加入他们。其后,当我进入历史系工作时,认识了系上两位成员: 理查·霍夫斯塔德(Richard Hofstadter,1916—1970,美国历史学家)。亨利·罗勃兹(Henry Roberts,1916—1972,美国历史学家,专长为东欧史)。我很喜欢与他们相处的六年时光,两位教授对于我的所著所言,影响至深。我深深觉得自己非常幸运,总是能够结识益友。1941年,我在丹佛遇到了一群乐于接纳我的美国人。隔年,至1943年,则遇见一位原本不大有可能认识的人,他是循道宗教派的牧师,哈维·普托夫(Harvey Potthoff,1911—2002,美国神学家,任教于位于丹佛的伊利夫神学院)。虽然他仅比我年长几岁,但却是我的一位重要老师。他在我于1943年初到美国之时,介绍一群和我志趣相投、多就读于丹佛大学的学生与我认识。后来,他还引领我们进入贝多芬晚期弦乐四重奏作品(the late Beethoven Quarters,贝多芬于1825—1826所创作的六部弦乐四重奏作品,这也是贝多芬一生最后的作品)的曲弦之中。

在历史系找到教职,就像是回家了一样

在1950年代中期,我的工作仍没有着落,且在全美境内都无法找到职缺,或者,这可能是世界各国的学术圈竞争性问题。不过,无论如何,我终究在历史系找到了教职,从此成为一位史学家。这份工作刚开始时,便让我十分满意。很快我感觉到,事业上的这种转变,对我而言,就像是回到家了一样。

1955—1956年,就像是命运早已安排好般,我获得了霍德奖学金(Hodder Fellowship,玛丽·霍德[Mary MacKall Gwinn Hodder, 1860—1940]为普林斯顿大学教授。她为奖励具有潜力但尚未受到肯定的学者,以其遗产成立此奖学金。第一笔奖学金于1944年颁发,通常是一年一名。这份奖学金使我不需担负任何外务,只需要发表一场演讲,让听众了解我那段时间的研究概况。这一年,我的知识兴趣从德国的社会民主问题,转移到启蒙运动上。我有一个从未实现的计划,就是要写一部以“次要”政治思想家的政治理论为主题的三部曲。所谓的“次要”政治思想家,并非指洛克或卢梭,而是如康德、伏尔泰、莱辛与休谟等作家。之所以称他们为“次要”,只是因为他们并不是“纯粹的”政治理论家。

我在普林斯顿的那一年展开关于伏尔泰的研究,这或多或少有些意外。但我十分明白,关于伏尔泰的思想,需要用一部完整的专著来阐明。这本于1959年出版的书,书名简单却充满自信:《伏尔泰的政治观:现实主义诗人》(Voltaire’s Politics: The Poet as Realist)。我必须承认,我还蛮喜欢自己所有的出版品,不过,对于这本书,我还怀有一种特殊情感。因为这本书是在修正,或尝试去修正时人对伏尔泰这位思想家的见解;再者,此书之撰述也让我以最直接的方式,来熟习历史研究的方法: 将自己“嵌入”历史中。

当我获得哥大教职事宜确定之时,我个人所关心的议题,也不再仅限于伏尔泰政治思想的范畴。当时的普林斯顿大学历史系,拥有几位著名的成员,尤其是帕尔默(Robert. Roswell Palmer),那时,他已经是位享誉国际的欧洲学研究专家,正在替他那本著名的欧洲史教科书(A History of Modern World)的第二版作修订。这段时间,我和他走得很近。但在此我必须稍作补充一下,几年后,当我于1969年,从哥大转至耶鲁大学,我们虽然在同一个系,见面的次数却越来越少。毕竟,帕尔默不大欣赏我不断宣扬与实践的弗洛伊德主义(Freudianism),这对他而言是十分古怪的。

回到1955—1956年,那段期间,除去对弗洛伊德的看法外,从其他许多方面来看,帕默尔还真是个反传统的人,他甚至不会介意在午餐时间谈论公事。他的这些特殊之处在那个时代成为一个话题,那些高尚的普林斯顿学者,以其不够体面为由而排斥他。于是,我遂利用许多非正式的用餐时间来打扰他,我对他说:“鲍伯(即帕尔默),告诉我一些与历史有关的事情吧。”确实,对于史学,我还有很多需要学习的地方。而帕尔默则非常愿意引领我进入18世纪欧洲的谜题之中。

那年冬天,我仍于普大潜心学习,鲍伯帮了我一个连他或我都无法想像的大忙。1956年,纽约历史协会(The New York Historical Society)决定在该年年会上,利用一至二天的时间,专门讨论一本美国史家的欧洲启蒙运动之论著,那年恰为它出版的第25周年。当然,我所指的就是: 卡尔·贝克尔(Carl Lotus Becker)的《十八世纪哲学家的天城》。这本书自1932年问世以来,便不断再版,至今我们所使用的应该是第12或13版了。

那年春天,我来到伊卡萨(Ithaca),在会议的上午场次提交论文。这篇文章引起了全场轰动,但说实在的,对这样的结果我并不感到意外。午餐会议的主持人批评我的文章,下午场次的论文发表人,则花了三至四个小时来抨击我,直到晚餐会议,那位主持人也和前人一样,持续地批评我。现在,我猜你们可能想像的到,当时的这些评语,真是搞的我头昏眼花。批评我论点者,各个都是学有专精,年岁长于我的学者。而我,毕竟只不过是一名史学的初学者。我必须承认,那些锋锐言辞确实让我感到些许紧张。尽管如此,当天深夜,我回想这些密集、激烈且异口同声的批评,反倒增强了自己的信心。我提出的“异说”所招致的诸般轻蔑,其激发出的能量,只是让我更加坚信自己正循着一条正确的道路前进。会议结束后,我带着这种“不劳而获”的自信心离开伊卡萨,而这股力量便足以支持我投入新的研究工作。

之后,我花了将近两年的时间投入启蒙运动的研究中。在那本《伏尔泰的政治观》出版后,我认为自己还未能做到一位18世纪思想研究者所该谈的问题。这次,我计划写一篇长篇论文,大概有一百余页。在不受注脚或参考书目的限制下,我得以完成自己在伏尔泰研究中才开始认真思考的一些修正性论点。但是,当我开始动笔后,遂发现了伏尔泰一些隐蔽、神秘的动机,这使我明白,此研究主题仍存有许多空白,若无近十年的时间来处理,我一个人绝对是分身乏术的。然而,当时在我的思绪里,流动着另一条智识细流,它与我当时正反复思索的那所谓的——“理性的时代”,一前一后地串联起来。那就是: 精神分析学。

“构想能刺激我好奇心的历史谜题”

我从1950年代开始对弗洛伊德产生兴趣,那时我认识一位年纪较长的同事: 诺伊曼(Franz Neumann,1900—1954,德国政治学家,专长为国家社会主义研究,一般被认为是联邦德国现代政治科学的奠基者之一)他是一位纳粹德国的难民。他在一门三个人的小型讨论课上,集中深入地阅读精神分析学。其成员包括他的太太英吉(Inge Werner),与他们一位很亲近的朋友赫伯特·马库色(Herbert Marcuse),他是我所认识的人之中,最有趣的一位。

从那时起,我便转而直接阅读弗洛伊德的学说。弗洛伊德对我的影响,还没出现在我任何关于启蒙运动的研究中,反倒是我在1968年出版的一本小书《魏玛文化》(Weimar Culture)中,明显流露出这位心理学大师对我的影响。这本书的其中一章,我称之为“儿子的反叛”,次章则为“父亲的复仇”。简单来说,这是在威玛共和底下的俄狄浦斯情结(Oedipus complex)。此时,我已准备好要认真看待弗洛伊德的学说,看我能从他身上获得怎样的资源。1970年间,我在这方面获得长足的进步。我前往西新英格兰精神分析协会,接受他们完整且正式的精神分析课程的训练。

按照时间顺序,话题再回到我的下一部作品。在我的启蒙运动研究第二卷出版前一年,我先完成了《魏玛文化》。这本书的写作动机,其实是两位哈佛的教授,伯纳德·贝林(Bernard Bailyn)和唐纳德·弗莱明(Donald Fleming)所交付的任务。当时,他们正着手编辑一套以希特勒政权下的流亡者为主题的书册。其关怀的论题包括: 一众流亡者对他们新家园的影响,以及新家园又如何反过来影响流亡者。两位编者需要一篇长文作为导言,内容需与德国历史的独特性: 民主共和主义(democratic republicanism)的政治实验有关。这份文字工作直接传达给我一个讯息,而不是我主动想到的: 虽然我已醉心于18世纪思想史这块领域达二十年之久,但现在我可以转移这股热情了。同时,这也显示出精神分析法在我的思绪里,占有更重要的地位。

从那时起,我便构想了其他更能刺激我好奇心的历史谜题: 十九世纪的布尔乔亚、弗洛伊德、历史写作等课题。现在,我已经投入两年的时间,追索着一条更为不同的历史轨迹,且比先前所尝试的更为困难,那就是: 现代主义(modernism)。我要对现代主义做出一个综合性的研究,当然,目前还离完成的程度很远。我希望能将诸如:弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)、奥森·威尔斯(Orson Welles)、乔治·巴兰钦(George Balanchine)、帕布罗·毕加索(Pablo Picasso),还有其他人放入书中。当然,这样的疯狂构想,需要耗费相当长的时间来完成。2008年,我出版了一本《现代主义,异端的诱惑: 从波特莱尔到贝克特及其他人》(Modernism: the Lure of Heresy: from Baudelaire to Beckett and Beyond),应当是这个写作计划最后的成果。

一股想将事情如实呈现的热情

现在,你们也许想知道,当不断改变自己关心的课题,这对我来说是否有何特殊意义?然而,假如在我所有的工作中,真有一条贯穿的思路,我认为那会是另外一条。这时候,请别考虑我第一本关于民主社会主义的书,该书寄托着我当时心中的政治关怀。此外,也别把那些应酬性的论文算进去,像是研究魏玛共和的那篇。以我其他的作品而论,我认为,在我的史学写作里,其一致性只有一种特点,那就是一股想将事情如实呈现的热情。

我对18世纪思想史的研究,最初是以充实自己知识的需求为出发点。那时,我在哥伦比亚学院教授一学年的政治思想史课程,这是“从柏拉图到北约”(from Plato to NATO)课程之中的其中一门。我借由每一年重新讲授该课程,来熟习过往的历史:一场运动,或一个世纪,这些都是我应该要更深入了解的。这就是我开始关心18世纪的原因之一。我发现,关于这个时代的二手研究并不多,且其立论皆难以令人信服。那时候专攻18世纪历史的法国学生,倾向将这片领域留给语言学专家、哲学家或法国文学的教授。关于那个时代的几位主要的人物,如狄德罗、卢梭、霍尔巴赫与其他几位人物,书市上有大量详细且可参考的传记。却鲜有著作能将启蒙时代置于我欲寻找的历史脉络中。在英语世界里,想当然,相关论著的主题都太过狭隘。若要举出最受欢迎、最容易取阅的论著,那就是我先前提到的,贝克尔的《十八世纪哲学家的天城》。

而我新近关于维多利亚时代布尔乔亚的著作,虽然与之前的作品有些不同,但是在本质上仍是密切相关的。在1984—1998年出版的这五册,它们有一个共同的标题: 《布尔乔亚经验:从维多利亚到弗洛伊德》(The Bourgeois Experience: Victoria to Freud)。这套书的论点替19世纪中产阶级作了全面的辩护,但是我最初写作的动机却并非如此。大约在1970年,我与我的朋友韦布(Bob Webb)计划合写一本教科书。当我在撰写关于19世纪末期的篇章时,这段时期的文化史引起了我的兴趣。这是一个在绘画、文学、建筑、诗作与戏剧各方面都出现剧烈变动的时代,这些作品也反映出,人们在面对工业化及政治民主化时的复杂反应。

那不受干扰的工作时光让我感到快乐

当我结束了自己对于“启蒙运动”的探索后,我便决定要告别这个时代。而继起的下一个世纪,在我看来,的确是一个适合重新出发的起点。我深知踏入一个全新领域的风险,特别是这块领域已有许多优秀的作品,亦有许多人正在耕耘。但是,研究领域的转变,以前就无法阻止我前进,现在自然也不会让我却步。布尔乔亚,在今日被认为是进入19世纪的关键。在此你们必须回想三十多年前,我正要投入《布尔乔亚的经验》研究时的学术环境。自二战结束后,社会史逐渐受到重视。因此,像是妇女、黑人、工人、革命人士等,都成为史家喜爱的主题。我并不否认,这几个研究领域中许多优秀作品的价值。

与大家的理解恰好相反,起初我并非意图替布尔乔亚作任何辩护。这或许听来不大可能,一开始,我只想要更全面地了解布尔乔亚。至于该如何开展,以及从何处着手,这是后来才需面对的问题。起初,我就明白,若沿用过去的研究框架,将是徒劳无功的。此外,正如先前所谈的,我在选择研究主题时,必定会同时考虑到精神分析理论对于人类欲望的解释。我对精神分析的相关阅读,引领我开始关注人类的性欲。这是我从精神分析训练所得来的直接成果。与性欲既相近又敌对的侵略性(aggression),则是我第二个想到的主题。这些是我在1970到1971年时,尽最大努力所能达到的成果。

最后,我想用自己的故事来替这场演讲作结。有时,人们会指责我是一位工作狂。我必须承认这项指控,但是,在那不受干扰的工作时光中,我却感到相当快乐。一般,那种将工作与娱乐区分开来的说法,并不完全适用于我。当然,我现在要做的,以及未来将要进行的研究工作,有时的确会强迫我去做一些“琐事”(poor things)。例如,看看马内,聆听史特拉汶斯基(Igor Stravinsky),走过由格罗佩斯(Walter Adolph Georg Gropius)所设计的建筑物,反复阅读着普鲁斯特(Marcel Proust)与伍尔芙(Virginia Woolf)的作品。有时候,我会这样问自己:“这些算是工作吗?”歌德在其自传中,对读者说了一段著名的警语: “一个人年轻时许下的愿望,将有可能在成年时实现。”这对我来说,从未是一个“问题”。在我有记忆的岁月里,我总希望自己能终其一生不断地学习。而我也十分感激,因为命运替我做的所有安排,恰恰就是如此。

来源:澎湃新闻