有很多中国的流亡者都写过以“逃离中国”为主题的回忆录,比如六四之后遭到官方通缉、在东北原始森林中如同鲁滨逊般刀耕火种两年之久的学运领袖张伯笠,以及从云南边境逃到越南再飞赴欧洲的作家廖亦武,他们的故事都让人拍案惊奇。当然,逃离中国的过程最为曲折惊险,甚至以美国驻华使馆为“中转站”并进而牵动两国外交折冲的,在最近三十年来,当推两个人:第一个是一九八九年遁入美国驻华使馆的前中国科技大学副校长、中国民主派知识分子的代表人物方励之,第二个是二零一二年遁入美国驻华使馆的盲人维权律师陈光诚。从这两个人在偌大的中国居然找不到一寸立足之地的悲剧命运就可以看出,时间相隔整整二十三年,中国人的物质生活发生翻天覆地的变化,但中国政治的独裁蛮横以及人权状况之恶劣,并没有丝毫的改变。

有很多中国的流亡者都写过以“逃离中国”为主题的回忆录,比如六四之后遭到官方通缉、在东北原始森林中如同鲁滨逊般刀耕火种两年之久的学运领袖张伯笠,以及从云南边境逃到越南再飞赴欧洲的作家廖亦武,他们的故事都让人拍案惊奇。当然,逃离中国的过程最为曲折惊险,甚至以美国驻华使馆为“中转站”并进而牵动两国外交折冲的,在最近三十年来,当推两个人:第一个是一九八九年遁入美国驻华使馆的前中国科技大学副校长、中国民主派知识分子的代表人物方励之,第二个是二零一二年遁入美国驻华使馆的盲人维权律师陈光诚。从这两个人在偌大的中国居然找不到一寸立足之地的悲剧命运就可以看出,时间相隔整整二十三年,中国人的物质生活发生翻天覆地的变化,但中国政治的独裁蛮横以及人权状况之恶劣,并没有丝毫的改变。

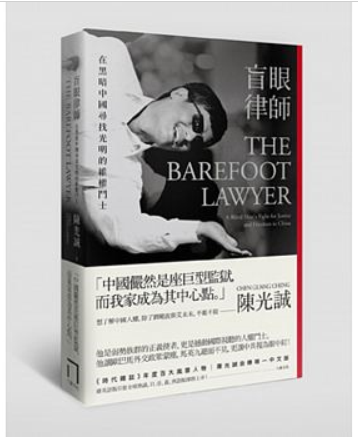

陈光诚的故事,因为太具戏剧性,成为西方主流媒体竞相报道的大新闻。而我更感兴趣的是是陈光诚如何“讲述自己的故事”。陈光诚故事的重要性,在于它提供了哈维尔所说的作为“无权者”的普通人(甚至是身体残疾的盲人)挺身反抗庞大的极权帝国的可能性,从而成为二十世纪以来“勇敢者序列”——潘霍华、曼德拉、马丁•路德•金恩、索尔仁尼琴、哈维尔、瓦文萨、昂山素姬、刘晓波们——中的一员。陈光诚以自己的受难和抗争,参与了对何为“真实中国”的定义。正如本书编辑富察所说,陈光诚的故事是“中国无梦”的一种类型。进入二十一世纪的中国,经济高速发展,共产党吹嘘太平盛世、大国崛起。但是,陈光诚的故事,却折射出另外一个中国:它充满暴戾之气、暗黑无情、漠视人权、政府黑道化、靠残酷打压人权捍卫者营造和谐稳定的假象。世界能对这样一个中国视而不见吗?

中国农村盲人版的《肖申克的救赎》

在数百人密不透风的包围中,陈光诚从变成监狱的家中逃亡,前后经历二十几个小时,堪称一幕由智慧、勇气、信念和机遇交叠而成的传奇,也宛如中国农村盲人版的《肖申克的救赎》(又译《刺激一九九五》,那是在我心目中排名第一的最伟大的电影)。

陈光诚的成功逃亡,离不开三个因素。首先,当然是陈光诚本人钢铁般的意志和超凡的智慧。我也有过在家中坐牢的经历,也动过从二楼的公寓跳到一楼逃亡的念头,不过风险太大,并未实施。陈光诚儘管双目失明、行动困难,却勇敢地付诸于行动。在最初的几个小时,他几乎陷入绝境,只前进了一百公尺,摔断了右脚,入夜后守卫们打开探照灯,更让他寸步难行。然而,他靠着从幼年起对周围地形瞭如指掌,靠着盲人对声音和气味的敏感,连滚带爬,穿越水沟与田地,逃到隔壁的村子,联繫上远方的亲友。美国总统杰克逊说过:“一个人的勇气,可以胜过千军万马。”陈光诚的这一段决定生死的逃亡之路,是本书中最为精彩的部分,即便是卡梅隆那样的电影导演也让其无法重现。

在美国使馆,陈光诚仍然坚守原则,在中方的陷阱和美方的妥协之间独自奋战。在家人被当作人质要挟的情形下,他不得不离开使馆到朝阳医院治疗腿伤。若是一般人,故事大概只能到此为止。他却抓住美国国会召开紧急听证会的契机,在电话中全盘托出真相,再度逆转情势,让全家赴美从不可能变成可能。奇迹只属于那些坚贞不屈者。如果陈光诚满足于在中国国内某大学学习这个差强人意的谈判结果,在更加无视国际舆论的习近平上台之后,在国际媒体不再关注陈光诚时候,他肯定会再度坠入地狱。

其次,是家人和朋友无怨无悔的支持与帮助。中国已经不是当局可以驱使家人和朋友互相揭发、互相批斗的“文革”时代,正义的观念在一部分愿意成为公民的中国人身上建立并传播开来。妻子袁伟静对丈夫不离不弃,一度甚至想帮助丈夫挖地道逃走。当陈光诚逃走以后,她镇定如常,不露声色,成功了麻痺了看守,为丈夫争取到好几天时间。他们的女儿从小就历经了种种磨难,比同龄的孩子成熟许多。袁伟静讲述了一个感人的细节:女儿看到院子裡的竹子长高了,又发现门口的看守在打量她,就奔跑到空空如也的裡屋大声喊:“爸爸,爸爸,竹子长得好快,现在甚至比我还高了!”女儿的勇气让妈妈也大吃一惊。

除了家人,还有那些爱人如己的朋友,郭玉闪,珍珠,丁丁,滕彪,胡佳……他们因为参与救援陈光诚的行动,后来受到中共当局程度不等的迫害。郭玉闪一度被捕入狱,直到习近平访美前夕才获释。有些朋友是通过社交媒体动员起来的,有大学教师、律师、外企职员、NGO工作人员等,此前彼此并无深交,为着一个正义的目标走到一起。这表明中国的公民社会和公共空间正在萌芽之中,中国民主转型的希望亦孕育于此。这是习近平上台之后对这一板块辣手摧残的原因所在。

第三,幸运的是,美国使馆有一群遵循联合国人权宣言的原则、也按照内心的良知行事的外交官。即便他们受到华盛顿的压力,也竭尽所能地为陈光诚争取权益。书中有一个小小的细节:华盛顿方面要求陈光诚交出所有电子设备,失去信息来源,从而任其摆佈。王公使则对陈光诚说,华府原先要大使馆拿走收音机,不过他不想这么做。这是在官僚系统的压搾之下,善良人性所散发的光辉。

“授权作恶”的邪恶制度

《蝙蝠侠》的饰演者贝尔曾经试图探访被软禁在家的陈光诚,却被一群野蛮的“军大衣”驱离。他如此评价陈光诚的自传:“在那些躲在官僚体系和共党制服身后的怪兽眼中,陈光诚完完全全就是个麻烦製造者。他是一个走过地狱,还带着微笑走出来的人,这是他勇敢又鼓励人心的故事,代表着对抗残忍和犬儒主义的胜利。暴政与酷吏,你们要小心了。”他对陈光诚的评价很准确,但他对那些加害者的理解却停留在《蝙蝠侠》的世界裡——在那个世界裡,只有黑白分明的好人和坏人,坏人通常是十恶不赦的、带着面具的小丑,你一眼就可以把他从人群中分辨出来。

现实生活中,远非如此。陈光诚的加害者,遍布北京最高当局、山东省、临沂市、沂南县、双堠镇、东师古村的各级官僚,甚至跟他同一个村庄、得到过他的帮助(他曾经从英国申请到援助项目,帮助村裡打了一口水井)的村民,也甘愿受僱于当局充当监视者和告密者——陈光诚在书中提及了上百个肮髒的名字,未来中国啓动转型正义时,不要忘记了追究这些人。而大部分直接殴打他、羞辱他的,是基层的国保、狱卒以及没有编制的“协警”,这些人也是挣扎着勉强餬口的可怜人,但他们对待更弱者的残暴行径又是何其可恨。他们连陈光诚年迈的母亲、妻子以及年幼的女儿也不放过,呈现出人性中最阴暗的一面。他们要努力表现,以获得上级的嘉奖。山东是孔孟之乡,但从陈光诚的遭遇可以看出,中国传统的乡村伦理已经被极权体制全然摧毁,“授权作恶”的体制吞噬了中国的每一寸土地。

英国学者詹姆士•道斯写过一本名为《恶人:普通人为何会变成恶魔?》的着作,他採访了许多参与屠戮平民和俘虏的日本老兵,在这些如今看上去很正常、很和蔼的老人身上发现,邪恶的样貌既不横眉怒目,也非青面獠牙,其特质不是大奸大恶,而是正常到可怕的「平庸」。他发展了政治哲学家鄂兰“平庸之恶”的概念,进而分析指出:“凶残总是牵涉系统结构和计划。方法是把受害者说成活该,让潜在的加害者愈来愈麻木不仁,再结合往上晋升的动机和威吓惩罚。凶残是一种剂量递增的阴谋。”换言之,在战争期间粗暴对待敌人——抢劫、揍人和辱骂——并不是偶发事件,也不是一时失控。它们都是训练过程的蓄意部分。当一个人被羞辱得够久、被饿、被伤害得够久或被揍得够久,他就会更像是活该被羞辱、被饿、被伤害或被揍的人。这时,要杀他便更下得了手。

心理学家用「公道世界」(just world)的假设来解释这过程。我们日常的心理均衡有赖假定这世界是安全和公道的。但当我们目睹一些令人髮指的暴行和看似无意义的苦难时,「公道世界」的假设就会受到威胁。为了扭转这种道德不稳定所引起的焦虑,我们会说服自己,受苦难者必然是做了些什麽,咎由自取。因为世界是必然公道的。“任何栽培加害者的计划,都必须系统地移除所有可能引起懊悔的因素。”这就是那些加害者为什麽会毫不羞愧地、甚至理直气壮地折磨陈光诚和他的家人——因为他们折磨的对象是“国家的敌人”,“国家的敌人”危害了国家的面子和安全。于是,惨不忍睹的虐待就这样在非战争期间上演了。

在这个意义上,金字塔最顶端的、文质彬彬的党国领导人,甚至比金字塔最底层的、满脸横肉的国保警察更加邪恶,因为邪恶是通过由上到下到“授权”来传播的。当陈光诚逃到北京之后,录製一段直接向温家宝呼吁的视频公佈到互联网上,但惯于作秀的温家宝偏偏放过了这个大可作秀一番的事件,从未正面作出善意的回应。号称“得到中央高层直接授权”的国家信访办接待司副司长郭守松,到朝阳医院的病房探视陈光诚,给他带去鲜花和果篮,承诺确保陈光诚及其家人的安全与自由,并调查肇事人员。然而,与此同时,地方的官员和警察仍然在凌虐陈光诚的家人,郭所说的全是缓兵之计的谎言。温家宝、郭守松跟那些直接动手施加暴力的傢伙是一丘之貉。

美国对华外交应当更加重视人权价值

美国数一数二的中国问题专家林培瑞读了这本自传后讚扬说:“陈光诚拥有博闻强记的天赋,还有对原则坚不妥协的信念,他的冒险犯难终究证明了其信念要比深受人权教育的美国外交官更强大。”上世纪八十年代,林培瑞在北京负责中美教育合作项目,算是半个外交官,他曾经陪同方励之出席在美国大使馆举办的老布什总统访华的晚宴,却被警察半路拦截。 六四屠杀发生之后,方励之逃入美国使馆,成为一个世界瞩目的新闻。而如今,陈光诚逃入美国使馆,则更是一波三折、惊心动魄。四分之一世纪之后,中国仍然是一个残酷迫害自己的公民的独裁国家,而美国仍然扮演拯救者的角色。

进入使馆的第三天,陈光诚敏锐地感到,馆内工作人员态度发生了明显转变,“使馆人员似乎为了某件他们无法让我知晓之事相当担忧、难过甚至失望。只好在提供食物与安排医疗照顾上表达他们的友善与热情,这些小举措的善意现在似乎是他们表达支援的惟一方式。我感觉到使馆人员与我之间已经升起一道隐形的墙。”事后他才知道:“奥巴马于美国时间四月二十七一早在白宫举行国家安全会议,从那时起有了新政策,不允许再有人帮助其上网,这让他从此再也不可能知道大使馆外所发生的事情。白宫方面希望他短期内必须离开大使馆,会议中有人提出,中国实现民主与人权并非美国最重要的利益。”对陈光诚而言,被迫离开使馆的痛苦,甚于此前在狱中被囚徒殴打的痛苦。他写道:“此时最让我苦恼的是:当一贯主张民主、自由以及普世人权的国家在与一群流氓控制的政府谈判时,竟就这么轻易投降。那份支撑我度过最沮丧与痛苦时刻的理想主义,现在却屈服在冷酷又明显的现实之下。”

山重水複疑无路,柳暗花明又一村。五月四日,在宗教自由活动家傅希秋的帮助下,陈光诚在朝阳医院与多名国会议员通话,以这种前所未有的方式参加了国会的一场紧急听证会。他告诉他们,他是在承受很大的压力下离开大使馆的,美国人民有权知道此事。这一幕曝光在全球媒体面前。美国国会民主、共和两党的几位重量级议员,都在电话中与陈光诚交谈,并承诺继续向他提供帮助。全世界都在关注被困在朝阳医院的陈光诚的命运。于是,美方谈判代表重估形势,再次与中方展开谈判。此前飞扬跋扈的中共当局也突然软下来,同意放陈光诚一家离开中国。中国外交部宣布,将“依法通过正常途径”为陈光诚一家办理出国手续。就这样,几天之后,陈光诚一家被直接送到机场,由美国外交官陪同他们登机离开中国。

在陈光诚进入美国驻北京大使馆之前不久,薄熙来在重庆“唱红打黑”的干将、重庆市副市长和公安局长王立军也逃进了美国驻成都总领事馆。陈光诚在回忆录中透露,他是在得知王立军事件之后,才产生进入美国使馆的想法,大约他并不瞭解二十三年前方励之进入美国使馆的往事,那是一段太久远的历史了。不过,陈光诚跟王立军的身份完全不同:王立军是薄熙来的打手,是製造无数人权案件的元凶,即便他逃到美国使馆申请政治庇护,美国也有理由拒绝他,并请他离开使馆;而陈光诚是“以一人敌一国”的人权斗士,无论他逃进哪个民主国家的使馆,都有权获得帮助和保护。美国在陈光诚事件中,基本上还是承担了民主世界的中流砥柱的责任。

在推广普世人权价值上,美国应当是全球的领头羊。当年,里根总统面对阴森恐怖的柏林牆,毫无畏惧地说:“戈尔巴乔夫先生,你要让这面牆倒下!”有一些绥靖主义的政客担心里根这样说会激怒苏联,但里根预见到了柏林牆必然倒下的命运,所以发出了那斩钉截铁的呼吁。如今,当我看到陈光诚在美国国会发表演讲时,那些围绕在他身边的来自两党的议员们,我就知道,里根反对共产暴政的战斗精神仍然传承下来。

在另一些美国友人和机构的帮助下,陈光诚一家得以迁居华府郊区,继续其人权事业。战场转换了,但目标并没有变化,正如陈光诚在本书最后的自我期许以及对所有同胞的期许:“我的每一步努力都是为了中国公民和所有人类的正义和公平的梦想,现在,让这份一人的奋斗志业成为邀请他人与我同行的举动,所有人内心都拥有无限的力量,足以让我们克服万难,一同翻山越岭。”

来源:RFA