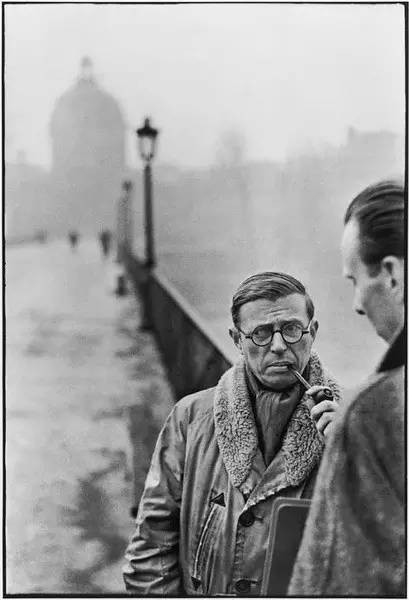

萨特与加缪(网络图片)

作者注:之所以研究这个话题,乃是因为,今天的世界深受自欧洲启蒙运动、法国大革命以来形成的一些固有观念,诸如进步主义、唯科学论、理性主义以及世俗化等等,在某种意义上,这些观念不是消除,而是加深了人们对世界、对未来的不确定性的恐惧;第二,自苏共以及苏联式社会主义解体以来,左翼思潮非但没有得到有效的扼制,相反,它正在以另外的方式在我们生活的当代世界里呈现出新的、蔓延的趋势,以全球化、多元主义以及边境开放的名义,我认为,回顾战后欧洲知识份子的思想脉络,对于了解西方当代思想走向、以及认识我们自身的生存境况,是具有借鉴意义的,这是本文创作的初衷。

关于萨特和加缪

一、个人经历

1905年,萨特出生于法国巴黎,由于父亲的早逝,萨特从小生活在外祖父家中,外祖父是一位语言学教授,得益于此,萨特从小就受到良好的家庭教育,这为他日后的文学和哲学之路奠定了基础。

1924年,萨特考取了巴黎高等师范学校,攻读哲学,这所学校,日后诞生了许多具有世界级影响力的知识份子,被誉为“法国现代哲学家的摇篮”。

1929年,萨特在法国全国教师资格考试中获得第一名,并且,同时结识了获得第二名的同学,这位同学就是他的终生伴侣西蒙娜-德-波伏娃。

“二战”爆发以后,萨特应征入伍,并很快被俘,在德国人的战俘营里呆了十个月,因此,萨特有过短暂的从军经历。

1943年,年仅38岁的萨特出版了他的哲学巨著《存在与虚无》,1944年,写作戏剧剧本《密室》,萨特的经典名句“他人即地狱”,就是出自此戏剧剧本,1946年,创作《死无葬身之地》,1947年,写作《肮脏的手》。

1952年,萨特发表《共产党人与和平》,这篇支持共产党人的评论文章一经发表,便赢得了共产主义阵营的赞誉,萨特从此成为苏联和法国共产党的同路人。1954年,萨特受邀访问苏联,1955年,萨特访问中国大陆。

1960年,萨特完成《辩证理性批判》的写作,1963年,发表自传性小说《词语》,《词语》发表后,获得广泛的好评,并于第二年获得诺贝尔文学奖。1980年4月,萨特去世于巴黎。

1913年,加缪出生于法属殖民地阿尔及利亚的蒙多维,父亲在“一战”中阵亡,因此,加缪从小就随同母亲寄居在阿尔及尔贫民窟的外祖母家,他童年时的生活很艰难。

1933年,加缪进入阿尔及尔大学攻读哲学和古典文学,1937年,加缪出版随笔文集《正与反》,1940年,加缪来到巴黎,1942年,发表小说《局外人》,并写作《西西弗斯的神话》,1943年4月,加缪结识萨特,开始了两人的友谊。在“二战”期间,加缪担任《战斗报》的主编,从事地下抵抗活动。

1947年,加缪发表小说《鼠疫》,1951年,发表哲学论文《反抗者》,揭露苏联的集中营制度,影射和批判苏联式的共产主义革命,这也喻示了加缪告别左派,并与萨特公开决裂。1957年,年仅43年岁的加缪获得诺贝尔文学奖。1960年,加缪因车祸不幸去世。

二、两人在当时巴黎知识界的地位

萨特是一个土生土长的巴黎人,而巴黎是当时世界的文化之都,萨特从小聪慧过人,因为出生和成长在一个书香门第的知识份子家庭,萨特很容易就能崭露头角,并脱颖而出,纵观一生,萨特的头上都顶着一圈厚厚的光环。

而加缪则有所不同,他来自于当时法国的殖民地,从小就受尽漂泊之苦,成年后来到巴黎独自闯荡。作为一个外乡人,很难融入到当时巴黎知识界的主流圈子,对于巴黎知识界的上流社会来说,加缪更像是一个来自北非的“局外人”,或者来自阿尔及尔的穷亲戚,因此,他受到排挤也就在情理之中了。

之所以两人的境遇截然不同,这也和当时法国的政治氛围有关,法国是西方左派的大本营,具有深厚的左翼思潮的政治传统,萨特就读的巴黎高等师范学校就是由左翼思潮占主导,而右派,在战后的法国被彻底地边缘化,因此,加缪也很难在当时的巴黎知识界寻找到共鸣者。

三、两人的哲学观

萨特的哲学观,很大程度上代表了当时法国乃至整个西方左派的观点,实际上,西方左派的思想和精神领袖就是萨特本人,当然,其中也包括他的情人西蒙娜-德-波伏娃,这位当代女权运动的先驱我在后面还会提到。

首先,萨特把人的自由放在所有价值的最核心部分,萨特认为,人的存在和他的自由两者之间没有区别,也就是说,自由不仅是人的属性,它与人的关系是一体两面的一种存在。因此,人的存在先于人的本质,人首先是存在着,才确定自己,人除了是自我创造之外,什么也不是,这就是存在主义的第一原理。

第二,厘清了人的存在与自由的关系,接下来,萨特认为,人的自由是一把双刃剑,它既可以使虚无成为可能,同时又为填补虚无本身创造了机会,正是自由使人有机会从这个无聊的世界中挣脱出来。

人一降临到这个世界上,便是无限自由的,他没有先验的本质,他的本质有赖于通过他自身的自由去创造,因此,人的自由先于人的本质而存在,并且使人的本质成为可能。

第三,如何理解这种自由,萨特认为,自由,首先体现为人的行动,而行动与人的选择是分不开的,即人的自由只能在人的行动中完成,行动的自由首先表现为选择的权利。因此,一个人成为怎样的人,是由他自由决定的,他的一生是一个不断选择的过程,这种选择不断地形成他的本质,人就是他自己所要求成为的那样的人,他不是由造物主所创造,只不过是由他自己造就的。

这种自由观不仅体现在他的哲学巨著《存在与虚无》之中,而且贯穿了萨特一生的写作与行动,面对这个毫无意义的世界和人性的虚无,萨特主张人们充分利用自己的自由,去选择、创造自己,成为自己想要成为的那种人。

如何理解存在主义与马克思主义的关系,首先,萨特认为马克思主义作为当前任何哲学思想形式的范围,是不能被超越的,而他理解的马克思主义,是作为历史唯物主义的部分,它以一种历史的内在辩证法作为前提,至于存在主义,萨特认为这是唯一的一种马克思主义的探索,它建立在历史唯物主义的基础之上,是对马克思主义既有根据又很具体的积极探索。

加缪的哲学观体现了什么思想呢?他的一个核心概念就是荒谬,这个词最早至少可以追溯到卡夫卡,但真正让它具有世界性影响力,应该是从加缪这儿开始的。在当时,任何一种观念,只要是从巴黎发出来的,很快、很容易就能在整个西方知识界流行,并进而影响到西方社会和整个世界。

什么是荒谬呢?加缪认为,荒谬产生于一种比较,对荒谬的体验并不来自对一个行动或印象的简单考察,荒谬是从对一种行为状态和某种现实、一个行动和超越这个行动的世界所进行的比较中产生的。它从根本上是一种离异,它不栖身于被比较的诸成分中的任何一个之中,它只产生于被比较成分之中的较量。这样,在知的范围内,加缪认为,荒谬既不存在世界之中,也不存在于人之中,而是存在于二者共同的表现之中,而荒谬是联结二者的唯一纽带。

我认为,加缪并不算严格意义上的哲学家,他的哲学代表作品《西西弗斯的神话》、《反抗者》,并非真正意义上的哲学作品,他只是使用一些晦涩的哲学语言来表达自己的思想,他更多的是从一个文学家的角度来进行哲学思考,但是,加缪抓住了哲学的一个根本问题,即生命的意义。加缪的所有文学作品,都是围绕这一主题来展开的,无论是《局外人》,还是《鼠疫》,因此,加缪也被称为一个人道主义作家。

关于人的自由与荒谬的关系,首先,加缪所理解的自由,就是精神和行动上的自由。实际上,加缪并不关心人是否是自由的,在加缪看来,这个问题本身就是以另一种形式和造物主的问题相关联。因为人明白自己是否是自由的,这本身就要求人是否拥有一个主宰,只有通过对比才能衡量人的自由与否。而这个问题特有的荒谬性在于这样一个事实,即自由的概念中含有某种因素,它使自由的问题成为可能,但与此同时又取消了这个问题的全部意义。

实际上,加缪对于“荒谬”这一主题的阐述,体现在一个更为广阔的社会背景之下,我认为,作为无神论者的加缪,紧紧地扣住了关于人类命运的一个重大问题,即在一个被证实造物主并不存在的现代世界里,人究竟应该如何去定义他自己,他又应该如何去组织自己的生活?对此,加缪的回答是荒谬。因为在这样一个世界,人的存在是毫无意义的,一个人,出于他自己都无法决定的因素,很偶然地来到这个世界上,然后,又必然地、不带任何附加条件的,离开这个世界,来的时候没有原因,离开的时候又没有归宿,那生命的意义又体现在哪里呢?然而,既然有了这个显而易见的结论,明知道生命是没有意义的,没有任何道理的,在现实的世界里,人却又在拼命的、不停地思考、寻找和追求生命的意义,这两者的对立和比较,就构成了加缪眼中荒谬的源头。

四、二人的政治倾向

萨特是西方左派的领军人物,他认同苏共和苏联式社会主义,批判美国和西方的自由制度,认为社会主义最终将会取代西方的资本主义,但是,在早期,萨特却更多的将精力放在文学和哲学创作上,并不热衷流行于法国社会的政治辩论。

相反,战后的最初几年,萨特与法国共产党的关系并不融洽,原因在于,萨特在1943年创作的《存在与虚无》,将“存在主义”作为一个哲学流派推出来,受到广泛的推崇,而在共产党人眼里,马克思主义是唯一的历史真理,其他的哲学和思想流派,都是对马克思主义本身构成一种政治上的威胁和意识形态竞争,同它争夺群众基础,事实上,存在主义哲学在战后被法国青年知识份子视为一种知识时尚。因此,共产党人对存在主义很敌视,抨击萨特是一个梦游的知识份子,从而捍卫共产主义的美学观。

1947年,萨特还就他在巴黎高等师范学校的同学保尔-尼赞一事批评法国共产党,后者曾经是共产党员,后来脱离共产党,并在二战中阵亡,而法国共产党却毫无根据地污蔑他是告密者、叛徒。

直到此时,萨特和苏联以及共产党同路人的关系还相距甚远,但是,在政治上,萨特更多地采取一种中立主义的立场,对来自共产党的攻击保持沉默的态度,他和当时很多左翼知识份子一样,认为共产主义代表了一种政治正确,反共至少是一个错误的行为,也许还是一种罪恶。

萨特正式成为共产党的同路人,始于1952年,首先是在法共领导人雅克-杜洛克的被捕事件中,萨特发表《共产党与和平》,成为赞颂共产党的重要文章。也正是在这一年,加缪出版《反抗者》,批判苏联普遍存在的集中营制度,萨特对此发表政治评论,指责加缪,他写道:“是的,加缪,我和你一样,觉得这些集中营是不可以接受的,但是,资产阶级的报纸,每天利用集中营大肆宣传,这同样也是不可接受的。”

正是由于萨特这种鲜明的政治态度,赢得了法共对他的信任。此后,为了打消当时人们对苏联内部种种问题的疑虑,1954年,访苏归来的萨特还声称在苏联,人们有绝对的批评自由。

总之,萨特在政治参与中的亲共力度和信任深度的问题,第一,体现在他理解世界的原则,第二是通过加入这个阵营使自己与他人保持同一的原则,而这正是当时西方左派都在做的,这其实正是宗教信仰的一个过程。

和萨特相比,加缪的经历则恰恰相反,早在1934年底,加缪在阿尔及尔上大学时就加入了法国共产党的阿尔及尔支部,对于共产主义的最初认识,加缪是这样理解的:“曾使我久久下不了决心,至今仍使许多有思想的人下不了决心加入共产党的原因,是共产主义缺乏宗教意识,在马克思主义者身上,有一种欲望,即要建设人们得到自我满足的道德。这使人感到‘无神论和强制’的味道太浓”,而加缪加入共产党的理由,“为的是建立起一种人能够恢复自身永存意义的境况。”很快地,在1937年,加缪脱离了共产党。

1943年,加缪在巴黎创建了地下报纸、政治文化刊物《战斗报》,从事反对纳粹占领的地下抵抗活动,而在此时,加缪的思想仍然非常接近共产党的政治立场,他认为,反共政策在当时甚至就是独裁的开始。1946年,加缪在《战斗报》上发表“既非牺牲品也非刽子手”的政治评论,依然是持支持共产党人的政治立场。

而加缪与共产主义的公开决裂,始于1952年《反抗者》的出版,加缪对建立一个“相对”的、“更加朴实、更加牢固的”乌托邦的革命愿意的绝对性提出质疑,他正式摈弃了马克思主义,对为了证明革命的目的而不顾所采取的手段会引起毁灭性后果的这种做法提出怀疑,并且对西方知识界闭口不谈苏联所犯罪行的这种片面观点进行揭露,从而转向反对苏共和苏联式社会主义。

总的来说,无论是最初认同共产主义的政治立场,还是最终与马克思主义、苏联式社会主义的决裂,加缪都并没有表现出明显的意识形态倾向,他更多的是从人性的角度来阐释自己的观点,受自己的良心驱动来理解政治,做一个说真话的人。

因此,如果谈到冷战时期法国的右派知识份子,可能更具代表性的是雷蒙-阿隆,他和萨特一样,都是土生土长的巴黎人,都出生于1905年,并且都是师出左翼思潮占主导地位的巴黎高等师范学校。但是,雷蒙-阿隆的心路历程却和加缪有着相似之处,早年的阿隆受左翼思潮熏陶,在政治上倾向于社会主义与和平主义,他的思想转向,始于二战期间对“世俗宗教”和“极权”这一主题的思考和批判,早在1939年,阿隆就发表文章,提出“拯救人类信仰”的概念:“苏联的社会主义是对拯救人类信仰的颠倒和讽刺,而法西斯已经不知道什么是人类。”

1947年,杜鲁门提出“遏制”理论,标志着“冷战”的开始,而1949年组建的大西洋同盟,则进一步分化了法国知识份子,阿隆支持大西洋同盟,认同美国和西方的自由制度,反对共产主义,于1955年出版《知识份子的鸦片》,批判马克思主义和苏联式社会主义。

但是,无论是左派还是右派,都有一个基本的共识,就是以欧洲(法国)作为中心来思考政治问题,希望重振法兰西民族昔日的荣光,都希望在苏联和美国的政治竞争中保持欧洲(法国)的独立性和自主地位,乃至在未来的世界格局中占有一席之地,这种欧洲中心主义的思想存在于欧洲思想界,一直延续到今天。

【民主中国首发】时间:12/20/2016