2018-03-12 章海陵 四季书评

读者与知识人并不傻,他们发现置身两个时代的克格勃与特辖军有著巨大的共同点,即二者都口口声声地尊重法制与法律,但同时都又在肆无忌惮、无法无天。

章海陵

俄罗斯文学专家,前后求学于华东师范大学和东京大学。曾任《亚洲周刊》策划编辑多年,目前定居于美国西海岸。

临近总统大选的当下这一刻,全球都在注视莫斯科,关心俄罗斯会走向何方。其实世界各地都一样,最为关注自己国家走向的,就是民众与知识人自身。近年,弗拉基米尔・索罗金(一九五五年生)创作的中篇小说《特辖军的一天》大热俄国文坛,它就是一部焦虑国家未来命运的精心之作,它充满夸张、幽默、穿越及隐喻等魔幻主义元素,将读者带入数十年后、君主制复辟的俄罗斯,人们读来既眼花撩乱,又惊心动魄。华东师范大学的俄国文学教授徐振亚及时将《特辖军的一天》译出,介绍给了中国读者。

特辖军究竟是什么样的部队?其诞生背景为何?中国一般民众浑然不知,其实即使俄国人中间清楚来龙去脉的也不多,仅有少数人知道它是“俄罗斯国粹”。早在十六世纪,沙皇伊凡四世为了加强中央集权、扫荡封建割据、尤其为了保护个人安全而组建了一众人马。他们名为特辖军,实为私家军,因为唯有沙皇可直接掌控。特辖军穿黑衣,骑黑马,马鞍两边悬挂恶狗头颅和狼尾扫帚,宣示骑者对沙皇具有狗一般的忠诚,以及扫荡一切叛逆的冷酷。《特辖军的一天》开篇,讲述的就是十六世纪的特辖军“转世”来到俄罗斯未来,奉命前去镇压失宠及谋反的世袭贵族。这批经验丰富的特辖军抵达现场时,发现“人已去、楼亦空”,但他们不相信表相,仍决定细搜,他们轰走看家护院的喽罗后,察觉一人多高的中国瓷花瓶有异,于是用棍棒将其打得粉碎,六个孩子小恐龙般地破壳而出,再以孩子的哭声引出藏匿更深的男女主人。

严格听命的特辖军成员仅处决世袭贵族一人,并于其后将豪华住所夷为平地。命令之外的内容特辖军成员不受约束,大有临场发挥的空间。他们首先对美艳的贵族夫人进行野蛮轮奸,受难者不停地颤抖和尖叫,“就像一只粉嫩的活乳猪放在烧得通红的铁板上炙烤一样”。至于在地毯上打滚哭叫的六个孩子,年龄相差一岁,个个长著淡黄头发,无论是下令的“老大”或是特辖军成员都发现了其中“端倪”,不由羡慕男主人的生育能力及勤勉,也嘲笑他下场的悲惨,但许愿“将安置这些孩子,不让他们完蛋,会把他们培养成这个伟大国家的诚实公民”。在一些读者那儿,特辖军的这种“自我安慰”似曾相识,原来文豪肖洛霍夫的长篇《新恳地》也描写过苏联时期对敌斗争中,铁血行动者内心闪现过的人性火花――严酷推展农业集体化的村干部,暗中也在怜悯被驱逐的富农子女。不过,置身贵族豪华家中的特辖军成员,接下来对金银细软和古玩字画无情而彻底的搜刮,令“伟大国家”、“诚实”、“自我安慰”及“人性火花”之说,顿时化为了辛辣讽刺。

更讽刺的是,特辖军成员结束镇压行动后,吸著不带过滤嘴的祖国牌香烟,大呼“镇压俄罗斯敌人真痛快”,却丝毫没想到,被杀害的世袭贵族的血统比特辖军成员、甚至比“老大”更纯正,更具呼喊“杀敌痛快”的资格,但他却不幸地毁于原为俄罗斯人的出身,也惨烈地死于同胞的内斗。最辛辣也最无情的“幽默”是,特辖军成员开始颂扬起蒙古统帅的“功迹”来,“成吉思汗说过,世界上最大的满足就是打败敌人,让他们倾家荡产,骑他们的马,干他们的老婆。此人真英明”!殊不知成吉思汗及后人是打败俄罗斯的“元凶”及征服者,也正是成吉思汗的子孙骑走了俄罗斯人的马,淫辱了俄罗斯人的妻女,令俄罗斯人倾家荡产,而且时间持续了数百年。作为俄罗斯爱国者死硬派,特辖军成员热情似火地赞颂成吉思汗的丰功伟业,岂不太可笑吗?不过,人类历史上仰慕甚至爱上冷血征服者的现象并不罕见,用现代人话语来表述是“斯德哥尔摩情意结”,而中国俗语可形容为“汉人学得胡儿语,却向城头骂汉人”。悠长岁月确会令一些糊涂人神智不清、人格无存。

特辖军成员残忍粗暴、愚昧可笑,但在文化艺术界却是正襟危坐的审查者。音乐厅美轮美奂、庄重安详,正在排演喜庆节目,特辖军却嗅出“舞台已被罪恶渗透”,“而我们的职责就是维持秩序,镇压谋反”。不过,穿花衬衫的小伙子弯腰,穿萨拉芳和戴头饰的姑娘鞠躬,真实的太阳发出耀眼光芒,终令特辖军审查者满意,“好,我批准,我通过”。教堂的钟声响彻云霄,俄罗斯上空出现美丽彩虹,天上的鸟儿在欢唱,人们纷纷跪拜和感激涕零,审查者大受感动,“好,没问题,正确”。

下一个节目表现不太久远的混乱年代。莫斯科巿内连著三个车站的旷地上,黑压压聚集著饥饿的老老少少,他们手捧愿意贱卖的茶炊、煎锅、上衣、肥皂和沐浴露等生活必需品,仅为换取一块面包而已。人群中还有来自全俄各地流离失所的难民、劳动英雄和老战士,以及战场下来的残废军人。天气阴沉而寒冷,乐池里响著悲伤旋律。接著,三个无家可归、衣衫褴褛的流浪儿登场了,空中响起动人儿歌……这就是前苏联解体后民主俄罗斯“震荡疗法”失败、白色溃烂毒害俄国熊、大笑话被西方国家看尽的惨状。

接著,丰衣足食的伟大盛世降临了,各民族在跳舞,单排手风琴在伴奏,有稳重的鞑靼舞,豪放的哥萨克马刀舞,有手持树枝的唐波夫舞,带响铃的下新城舞,车臣的吆喝圆圈舞,亚库特的响铃,楚科奇的北极狐皮毛,卡利亚克的驯鹿,卡尔梅克的山羊,犹太人的长袍;还有俄罗斯舞,它热情奔放、激昂快速,呼吁所有人和解与团结。无论是谴责可诅咒的改革挫败,或是歌颂神话般的盛世丰饶,特辖军审查官都一一表示“没有问题,予以通过”。

这天除了惩处失宠的世袭贵族、审查迎接喜庆的歌舞节目之外,特辖军成员还查抄了“反动”电台,痛殴正在朗诵的卖国诗人;拜访卜卦未来的巫婆,得到俄罗斯与自己将太平无事的顶言;为敲诈外国商人而去海关签署假文件;为私放刑拘者而收受贿赂;与同僚及上司一道吸毒和狂欢……直至深夜,特辖军各位“大爷”这才精疲力尽回到家中,与小妾相拥而眠。 这就是“我”、俄罗斯特辖军成员的普通一天。

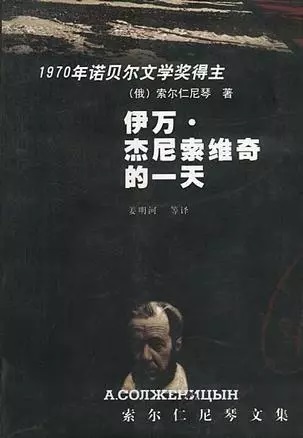

熟悉俄苏文学的读者浮想联翩,作家索尔仁尼琴不是写过《伊凡・捷尼索维奇的一天》吗?讲述二战后克格勃严苛管理下劳改犯的悲惨一日,改革派领袖赫鲁晓夫曾“冒天下之大不韪”,帮助该异见小说见天日,美其名曰“向苏共二十二大献礼”。索罗金《特辖军的一天》细说克格勃退出历史舞台五十多年后,十六世纪的特辖军重返人间,继续为俄罗斯其实是新沙皇冲冲杀杀。从表面看,特辖军新时期践踏的多不是平民与知识人,而是对权贵者与贪腐者实施“末日审判”,武装他们的也是不知先进多少倍的科技设施。比如,当遇到权贵者铁皮大门的阻拦时,特辖军就用炸弹和手雷开道;碰到内门紧闭时,他们的镭射切割刀便派上了用场。特辖军更用上了越野车、防弹车、移动电话、手提电脑、搜寻仪和探测仪等。

但是,读者与知识人并不傻,他们发现置身两个时代的克格勃与特辖军有著巨大的共同点,即二者都口口声声地尊重法制与法律,但同时都又在肆无忌惮、无法无天。实际上,研究克格勃历史的多部学术专著都开宗明义地写道,克格勃的源头就是诞生于十六世纪的特辖军。沙皇的政治警察局、十月革命后的契卡即肃反委员会,也在大肆运用特辖军的丰富遗产。尤其是肃反领袖、波兰人捷尔仁斯基公开表示,为保卫无产阶级专政成果,必须建立一个“有组织的专门暴力系统”。总统及总理大位上掌权近二十年的普京还明确表示,“俄罗斯从独立一开始,就是『超集权』国家。这已写进了俄罗斯的遗传密码之中,俄罗斯的传统与俄罗斯人民的思维模式都留有这种影响的烙印”。不过,文豪陀思妥耶夫斯基之言更得人心,他拿俄罗斯改革派宗师、“喜好集权”的彼得大帝说事,称只有他的思想具备人民性,但作为“事实”的他却是极其反人民的。由这一点看,索尔仁尼琴与索罗金各自撰写的《一天》,倘若没有本质区别,充其量就是“同一天”,顶多只有上、下午之别。■