一一四十年前农村往事录

记者在甘肃平凉地区静宁县的一个村庄,见到了一群对生活完全丧失了信心的人。他们路经这个村庄时,已是上午十点多钟,但各家门前都见不到人,地里没有人干活,路上人也很少。人都到哪里去了呢?他们走到村子南面的场院,才发现几十个男人,围着场院的土墙,或蹲、或坐、或靠,神情都是呆呆的。

记者问他们在干什么?几个人同声回答说:“晒太阳呗!”问他们为什么不去干活,他们说,没啥活可干。这时一个黑瘦的汉子走上前来自我介绍说他是队干部。他对记者说:“想干活也还是有活干的。主要还是没心思干!”记者问为什么,他长叹了一口气说:“这日子没个奔头。你们看,我们全村三十几号人,差不多快到齐了。你们看见了吧,都是清一色的光棍汉。过去我们一大半的人也成过亲,后来因为穷,婆娘都让关中人拐跑了。”

历史上多见天灾战乱造成妻离子散的悲剧,那些漂泊在外,或死在他乡的多是男人,留下一群孤儿寡妇;而贫困造成的离散却是这番景象!

记者来到陇西县,这里因为缺少耕牛,去年(1978)春耕竟有3700多架人拉犁。记者见到一群拉犁的农民痛苦地说:“我们这些大活人还不如一头老叫驴。老叫驴一年有二三百斤饲料粮,我们出的牛马力,只能吃到一百多斤粮食,这样的日子什么时候才到头?”人们活不下去,只有外出要饭,年年成群结队外出,往往一个公社就出去几千人。在陇海线和包兰线上,逃荒的农民因扒乘火车被摔伤的事情屡屡发生。有一年因逃荒扒车的人过多,致使陇海铁路运行中断。

现在,让我们再来看看另一个穷困人口集中的地区云贵高原的情况。据新华社的报道,贵州省粮食总产最高的1977年,比1957年只增长21.4%,而同期人口却增加了57.1%,全省每人平均占有粮食比20年前下降了22.8%,农民口粮水平下降了约20%,只有370斤左右。农民每年平均分配收入仅46元,比全国平均水平低29.2%.全国四分之三以上的生产队年分配收入在50元以上,而贵州年分配收入不足40元的生产队却高达40%以上。许多生产队无粮无钱,有的连种子也要国家支援或由社员凑集,维持简单再生产也有困难。据1978年统计,镇宁县48%的生产队人均口粮不足300斤。1979年全县农民分配收入人均39元,扣除口粮折款以后,许多农户根本分不到现金,零花钱要靠变卖粮食,实际吃粮水平更低。

一位记者来到黔东南剑河县的久仰村,这里聚居的全是苗族。他去的是一个叫壁下的寨子,属久仰大队,在全公社12个自然村寨中,经济状况算中等。……他们到大队副支书张政祥家作客。老两口和几个子女住的地方,有的只有一张破席和一个棉花套,有的则只有一张像破鱼网似的烂棉絮。张政祥说,这三床被子中,有一床是他1958年参加大炼钢铁进铁厂时添置的,还有一床是前些年政府救济的。

女社员李老妹丈夫已故,家境远不如张政祥。全家四口人只有一条被子。所谓被子是一床像是刚从煤窑里刨出来的、黑得见不着纱线的棉花套子。李老妹睡的床前地板的一角,铺着一层稻草,上面扔着一条破麻袋,那就是李老妹的长女、一个17岁姑娘的栖身之处。

……

我想,不用列举更多的事例了。从这些材料里,我们完全可以清楚地看到当时中国农村、农业和农民生活的状况了。僵死的体制,如此低下的经济效益,农民终年劳碌而吃不饱肚子,再加上无穷的“阶级斗争”和“农业学大寨”运动的一套“左”的做法,剥夺了农民的民主权利,农民心里完全丧失了信心和希望,有的只是失望和不满。十一届三中全会之后,农民敢说话了。山西一位农民用诙谐的口气说,过去公社那一套把我们像牲口一样死死拴在槽上。拴在槽上也罢,可又不给草料吃;不给草料吃也罢,又不让我们自己去找草料……

这就是农民对当时自身状态的幸酸描述,是对公社体制的控诉!

在这种状况下,农民还有什么生产积极性、主动性可言?农民的不满情绪是通过消极怠工的方式来表现的。不论人民公社的理想多么崇高,集体经济有多少优越性,广大农民的怠工就足以使那一切化为乌有。河南省农业劳动模范、小麦专家刘应祥,三中全会后曾出任过河南省农委主任。当时,他向记者讲述了他对这个问题入木三分的见解。他说,“人是天下第一宝。过去闹了一二十年,苦没少吃,汗没少淌,可还是穷,有些年连个肚子圆都混不上。一年等,二年盼,混了半辈子还是浑身一件破棉袄,一天三顿啃红薯,你说还有啥奔头?还能有啥干劲?尤其是那些年‘学大寨’,光说要咋苦干,从来不说生活咋改善。成天价喊‘不过节,不过年,白天黑夜连轴转。’许多时候又因瞎指挥,净干些‘白搭工’,谁还愿意再‘大干’?还有那‘年年月月搞斗争’,斗得人见人就脸红脖子粗。啥‘资本主义’,啥‘反动破坏’,帽子多得一人一顶都戴不完。团结的班子斗散了,齐齐的人心斗乱了,男女老少都憋着一肚子火,心里都不畅快。还有那一人一勺的‘大锅饭’更是害人。‘大干的吃不饱,不干的吃得好’。那谁还想干?闹了一二十年,农民还是摆脱不了穷困。可农民也有农民的法子,他给你来个‘软对硬’。‘干部敲破钟,社员不出工’。就是上了地,也是‘男打扑克女做鞋’,一天干不了半晌活,三人不顶一人干。生产队的事,本来是社员自己的事,可社员认定那是‘公家’的,他根本不关心。一个队长就算是一条龙,没兵没马他能把地种好吗?八亿农民心里窝着火,你说全国农业咋能搞上去?”

我们罗列了这么多让人心碎的场景,发了这么多议论,并不是想暴露什么内幕秘闻,而是想说这么两层意思:

一是,经过二十多年“左”的灾祸,中国农业和农民再也经受不起折腾了!民心思定,农村需要休养生息。

二是,这种贫困和饥饿是农村改革的真正动力!不改革,农村、农业和农民的出路在哪里?农村、农民安定不了,中国能安宁吗?

饥饿必然引发变革!农村、农民安定不了,中国肯定不得安宁!那么,造成中国农村二十多年民不聊生的原因是什么呢。《饥饿引起的变革》在《一张开错了的药方》一节中首先指出:“十年浩劫结束时,中国农业已经陌入深刻的危机。……已经是外有伤痛,内染沉疴,丧失了活力。”

但是,当时的中国最高领导人华国锋和主管农业的领导陈永贵,为中国农业开出来的药方却是:进一步推动“农业学大寨”、“建设大寨县”的运动。这是一张开错了的药方,因为它完全脱离了中国农村的实际,没有摸准农业的脉,没有看透农业的病。

那么,当时中国农业的病根在哪里呢?该书将此概括成一个字:“左”。

具体表现在什么地方?该书指出了三个方面的问题,简述如下:

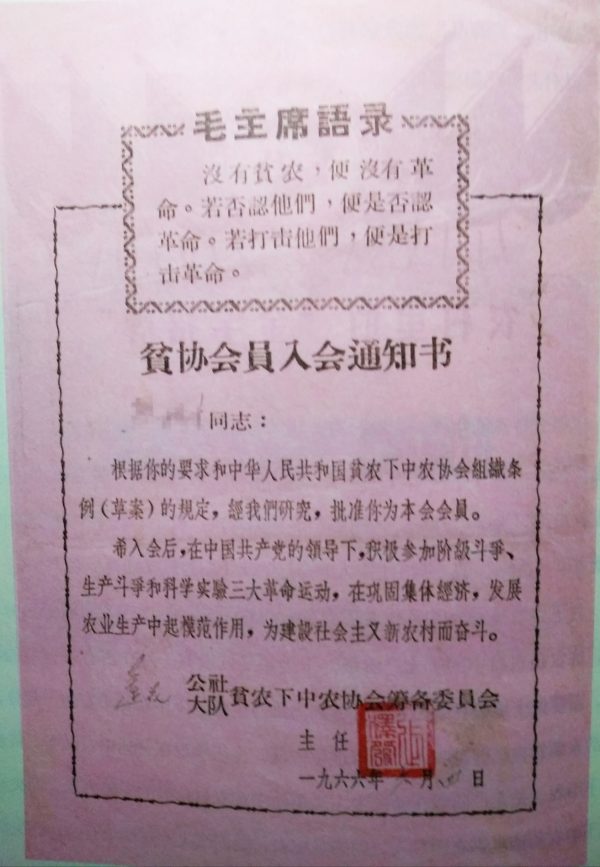

一、在“左”的思想指导下,一味地片面强调生产关系的变革,追求“一大二公”,而且又总是用“阶级斗争”的理论作指导,用搞运动整人的办法来实现这种变革。每次运动都搞“大批促大干”。不停地变动、无穷的斗争,严重地挫伤了农民的积极性,破坏了农村生产力的发展。

1956年党的八大就曾作出决定,党的工作重点要转移到经济建设上来。可是,从合作化后期1956年夏天开始,我们党就不断出现“左”的错误,从批判“下马风”、“小脚女人”,到大跃进、人民公社化运动,违背了生产关系要适应生产力的基本原则,要跑步进入共产主义;……结果造成了大灾难,大量人口非正常死亡,生产受到严重破坏,不得不进行调整,人民公社也退到“三级所有,队为基础”,才把农村稳定下来。但生产刚有一定的恢复,到1962年八届十中全会又提出以阶级斗争为纲,阶级斗争要“年年讲、月月讲、天天讲”,在全国农村开展“四清”运动,提出斗争的重点是整党内的“走资派”;一直到“文化大革命”的十年浩劫,我国农业生产几经折腾,受到了极大的破坏。

以上原因人所共知,但根本症结并没有找出来,这就是当时中国的政体使得它在政治上根本没有一个“纠错”机制。人们很难设想在世界上任何一个民主宪政国家,发生执政党在犯了导致上千万人非正常死亡的“错误”后仍然不被追究、继续执政的情况。大家设想一下,法国作为当时世界上农产品输出量第二位的国家,如果也搞农业集体化,进行什么“农业学普罗旺斯”,又会产生什么结果?我觉得西方资产阶级统治的国家,从来不搞什么“阶级斗争”,反而是社会得以长治久安的主要原因。

再看第二个原因:

二、没有认真执行以农业为基础的方针。这个问题集中到一点,就是对农民要得多,给得少。……据国家统计局统计科学院的研究资料,1952年至1989年的38年间,我国工业从农业聚集了10778亿元的巨额资金,排除同期国家财政支农资金,农业为工业提供积累资金7405亿元。取之太多,予之过少,使广大农村贫穷落后的状况没有多少改善。加上人口急剧增加,人均占有生产生活资料明显下降。可以说,长期以来,我们实际上对农民对农业实行的是一条“左”倾剥夺政策,有些政策、规定、办法都直接束缚生产和限制社队积累,所以使广大农民的收入长期停留在很低的水平上。相当多的地方甚至不能维持简单再生产。国家对农业基本建设的投资长期不足,农业本身由于种种限制,积累有限,再加上多年来把集体的多种经营和农民的小自由统统当作“资本主义尾巴”割掉,把集体和社员这两方面都卡得死死的。结果,国家、集体和农民个人均缺乏投入,这是我国农业长期缺乏发展活力的又一个重要原因。

这个原因说得比较到位。但是剥削农民的做法为什么会在一个宣称以“工农联盟”为社会基础的社会主义国家持续多年,这个问题当局却讳莫如深,避而不谈。其实,苏联“老大哥”二三十年代搞工业化也是这么干的。因为“柿子拣软的捏”,农民是弱势群体,在消灭了资本家和地主富农之后,不从农民身上搾取油水又从哪里找银子呢?这一点,官方也是承认的。上述论述也有涉及:“30年来工农业产品的剪刀差虽然有所缩小,但差距仍相当大。在‘左’倾思想和苏联模式的双重影响下,我国的社会主义工业化建设主要是让农民多作贡献来实现原始积累,这种做法既取得了巨大的成就,在‘一穷二白’的基础上建立了初步的工业体系;但也造成了城乡差别、工农差别没有缩小反而扩大的严重问题。”这就是说,为了提高中国五分之一人口的生活水平,只好冻结或降低五分之四人口的生活水平。既然如此,那资本主义的原始积累又何罪之有?这不是五十步笑百步吗?

再往下看第三个原因:

三、农业生产指导上违背自然规律和经济规律,忽视因地制宜的原则,“一刀切”、“瞎指挥”盛行,造成严重恶果。

……主观上想搞得快一些,就搞高指标。高指标带来高征购,高征购压力下只好单打一种粮食,于是许多地方发生毁林开荒、毁草种粮、围湖填塘,破坏生态,造成严重后果。全国水土流失面积不断扩大,1950年约为116万平方公里,30年来治理了40万平方公里,1980年实际却有150万平方公里,增加了63.8%.每年土壤流失量约50亿吨,损失的氮、磷、钾相当于4000万吨化肥。草原沙化、退化七亿多亩。由于森林植被和湖泊减少,减弱了抵御自然灾害的能力。

由于“一刀切”,不能宜林则林,宜牧则牧,各地的明显优势也不能发挥,适合种花生的沙土区不能种花生,适合种大豆的东北不能种大豆,甚至不让西藏种藏民喜欢吃的青稞,硬要他们种小麦。

决策和指挥不当,也造成中国农业经济结构不合理,农林牧副渔五业比例失调,有的人大力提倡“以粮为纲”,其结果不是“纲”举“目”张,恰恰相反,实际上是“以粮为纲,全面砍光”。

什么“有的人”大力提倡“以粮为纲”!不就是以毛为首的党中央嘛!这“一刀切”、“瞎指挥”又是谁之过?当年以毛为首的党中央号召“全党动手,大办农业”,对农业发展可谓高度重视。但吊诡的是,高层越是重视,农业越是凋敝。我从五十年代末上小学起,直到七十年代中期在工厂工作,几乎年年要在夏收秋收时下乡“支农”。“支”了20年农,还是吃饭要用粮票。我就纳闷:全党全军全国人民都动手“大办农业”了,这农业怎么还是不景气呀?执政党过去在战争年代取得丰功伟绩的法宝,怎么在和平年代发展农业上就失灵了呢?

接着上文再谈问题:

从以上几个方面来看,中国农业害的是一场″左“倾综合症,病情已经相当沉重。用开展”农业学大寨“的药方诊治,显然是”庸医开虎狼药“。其实,”大寨经验“和”农业学大寨“运动出现不久,很快就变成了”左“的工具,说得再清楚一点,它本身就是致使中国农业陷入危机的一个重要因素。

大寨是山西省昔阳县的一个小山村,六十年代开始被树立为农村先进典型,是因为它在艰苦奋斗建设山区方面作出了成绩。但是,它很快就成为一个“政治典型”。文化大革命中,大寨变成抓“阶级斗争”和“无产阶级专政下继续革命”的典型,成为农业推行极左路线的工具。

它在政治上宣扬“大批促大干”、鼓吹“斗一步,进十步,步步斗,进一路”,导致乱批乱斗,造成农村阶级斗争扩大化,伤害了广大农民和农村基层干部。

它在所有制问题上,盲目追求“大”和“公”,宣扬生产规模越大越先进,生产资料公有化程度越高越好,鼓吹“穷过渡”,不仅大寨搞大队核算,而且昔阳全县全部“过渡”到大队核算。

它在分配问题上,搞“大概工”,评“政治工”,严重挫伤了群众的生产积极性。大寨把社员的自留地、家庭副业和集市贸易等统统当作“资本主义尾巴”割掉,说什么“堵不住资本主义的路,就迈不开社会主义的步”。

随着大寨地位的上升,学不学大寨居然成了是走社会主义道路还是走资本主义道路的关键。

现在看来,“瞎指挥”、“一刀切”、“学大寨”、“以粮为纲”,这些折腾农民的玩意之所以能施虐中国大地二十多年,其关键原因是不受制约的权力在作祟。亿万农民没有民主权利,只能在强权压制下就范。如果中国农民有自由进行农业生产的权利,那还会出现上述举世罕见的穷困潦倒的境地吗?

(未完待续)

荀路2018.12.26