西方世界中,只有美国的新闻界才被历史证明是共产主义革命天然的同盟者。

西方世界中,只有美国的新闻界才被历史证明是共产主义革命天然的同盟者。

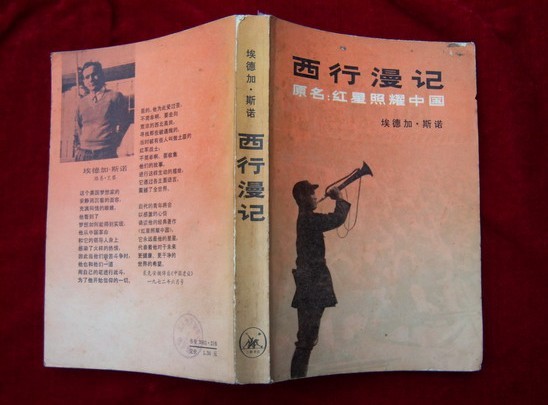

《西行漫记》──我的政治发蒙读物

我第一次的政治发蒙源自一本三十年代出版的《西行漫记》。那是在七十年代初,我还是小学生,在父亲工作的煤矿过暑假。从一个工程师那里我借到了这本《西行漫记》,繁体字,竖排本,纸张已经发黄,书的首尾有些缺页,但基本完整。

说这本书是我第一次政治发蒙,并不是说它从根本上颠覆了当时文革版本的红色史观,而是其中一个细节对我产生了震撼性的影响:书中说,窰洞中毛泽东身边的炕上另外有一个女人,名叫贺子珍。我们当时都知道毛泽东有两任妻子,首先是杨开慧,三十年代初为革命牺牲;其次就是江青,文化大革命的旗手。毛的私人生活就这样和革命编织在一起。

但忽然间,在发黄的书页里我看到毛还有一个妻子,她的名字从来没有出现在官方的任何文字中,那种轰然一下的震撼感今天难以形容。在那之后,心里的余震还持续了很久。斯诺写到她时是那么自然,给人的感觉是她作为毛的夫人是当时任何人都知道的事情。这样一个人人皆知的事情几十年后居然从有关毛的任何历史纪录中消失得乾乾净净,而毛泽东崇拜是当时中国铺天盖地的文字,毛的一生中的每一个细节都是红太阳光晕的一部分,包括他的家庭和私生活。杨开慧和江青就是映衬红太阳的两个月亮。

《西行漫记》曾经被说成是向国民党统治区的青年揭示了革命者的真相。想不到三十年过后,在当年那些革命者坐的江山下,这本书竟然又多多少少起到了这样的作用。也就是从那个时候起,我产生了对历史的日渐增长的兴趣,直到成为一个职业历史学者。认真说起来,这种兴趣最初竟然不过是忽然得知毛泽东还有鲜为人知的一个老婆。

一九八九年,当代中国的一个转折点,《中国青年报》发起纪念《西行漫记》出版五十周年的徵文。我以这段经历说明此书对自己的影响,写了一篇文章投稿,题目就是《〈西行漫记〉与我》。文章中当然不能过多渲染“毛泽东还有一位夫人”,而是强调了书中对其他文革期间被打倒的“老一辈无产阶级革命家”的正面描写。那篇文章被选中,得了一等奖。那是我第一次发表文章就得了大奖,非常受鼓舞。

但自那以后,尤其是九十年代中期出国后,几乎每天都看到新的历史真相,更多的还是血淋淋的,而不是一个女人坐在炕头上缝缝补补,于是心理上日渐麻木,那种震撼的感觉早成隔世。有时偶然想起当年对“贺子珍”这三个字产生的心理反应,便会有今夕何夕之慨。

读博士再次和《西行漫记》相遇

在美国念博士时,导师并不管,自己信马游缰读书,对什么感兴趣就追踪一阵。九十年代下半期对西方三十年代左翼运动感兴趣,尤其是英国当时的左翼读书俱乐部。这个俱乐部在其全盛时期其实成了一个社会运动,集中了知识界的很多头面人物,不但在英国,而且在美国和中国也建立了读书小组。

这个俱乐部的老闆叫维克多?戈伦茨,他还办了一家出版社,专门出版左翼书籍,例如韦伯夫妇的《苏维埃社会──一个新的文明?》。这本书是他们三十年代应苏联方面盛情邀请访苏后写的两卷本巨着,第二版把问号拿掉了,说明他们对斯大林的苏联在人类文明史上的地位不再有疑问。

我花了好几个月的时间阅读有关材料。就在我浏览这个出版社出版的书目时,我忽然看到《西行漫记》的书名。原来那本书的英文版是这家出版社首先出版的,还被列为这个读书俱乐部的推荐作品!这时我忽然发现,过了这么多年,原来《西行漫记》并未离我远去,而就在我的身边,若即若离。于是我对这个俱乐部和那个红色资本家戈伦茨兴趣大增,趁热打铁写了一篇论文,发表在中国的《史学理论》上,又写了一篇比较通俗的文章,先发表在海外,后来也流传到国内。

后来,在阅读了一些公开出版的中共老人的回忆录之后,我对《西行漫记》的成书经过有了新的瞭解。原来斯诺前往延安并不是一个记者独立自发的採访,而是被採访者精心安排的一个公关项目。斯诺是由宋庆龄推荐、中共地下党审查、秘密战线的严密护送才最后到达延安。在延安,毛泽东将当时中共中央所在地保安最好的房子整理出来,抽调了最勤快麻俐的红小鬼来伺候。

今天,当我们对中国革命的历史有越来越深入的瞭解时,斯诺到陕北的过程至少在我看来并不比书的内容逊色。《西行漫记》出版后,固然引起了西方新闻界的一定关注,但更重要的作用其实是“出口转内销”,翻译成中文后吸引了很多热血青年投奔延安。这一点,和常常拿来和它做对比的由美国记者里德写的描写布尔什维克革命的《震撼世界的十天》大不同。《震撼世界的十天》的主要影响是在西方世界。

马修斯──古巴革命中的斯诺

这就是《西行漫记》在我从一个无知少年到职业历史学者过程中留下的痕迹,在在都和我对“革命”这个概念的理解和真相的瞭解纠缠在一起。但这还没完,做完了英国左派读书俱乐部的题目后我开始写毕业论文,题目是共产主义革命是如何塑造新人,牵涉到苏联和古巴革命。在阅读古巴革命的材料时,我又看到了这样一个故事。

一九五七年,卡斯特罗领导的游击队被政府军围剿,困在古巴东部的马艾特腊群山中。古巴军政府对外封锁一切和游击队有关的信息。卡斯特罗急于打破封锁,争取西方舆论的支持,让古巴人民知道反政府武装的情况,于是通过地下工作者找到美国《纽约时报》的大腕记者马修斯,冒险将他接到根据地。前后过程和斯诺前往延安如出一辙。

卡斯特罗和马修斯大谈自由民主,说自己革命的目标就是要恢复被军事独裁者中断的宪政。马修斯完全被他的个人魅力和政治理想折服。採访完毕后,马修斯在卡斯特罗手下人的护卫下潜回哈瓦那。在通过政府军的关卡时,马修斯将最关键的採访笔记藏在太太的胸罩里。不久,《纽约时报》用了三个周末版登出了马修斯的长篇採访记,说卡斯特罗的理想是“自由、民主、社会正义、恢复宪法和自由选举。”

马修斯的报道立刻在西方和拉美引起轰动,它不但完全打破了古巴政府的新闻封锁,而且为卡斯特罗作了世界性的宣传,树立了一个活生生的反独裁争民主的英雄形象。此后,西方新闻媒体不断派人冒险前往卡斯特罗的营地继续採访,使得同情古巴革命的人大大增加,不但帮助了卡斯特罗在美国募捐和收集武器,而且使得美国政府在公众压力下逐步放弃对古巴军政府的支持,最终造成了它的崩溃。

道不尽的历史真相

当我读到这个故事时,再一次发现《西行漫记》的幽灵仍然在自己身边。马修斯简直就是又一个斯诺。西方世界中,只有美国的新闻界才被历史证明是共产主义革命天然的同盟者。里德、斯诺、马修斯不过是美国媒体“干涉”这些国家革命时期内政的最有名的人物。他们戴着“有色眼镜”在这些国家寻找不同于官方色彩的红色新闻,为此他们受到俄国临时政府、中国的国民党政府和古巴巴蒂斯塔军政府的痛恨。

然而,卡斯特罗上台后不久,人们就发现他所做的和他当初许诺的南辕北辙,于是《纽约时报》和马修斯开始遭到围攻,因为他们上了卡斯特罗的当,替这个新的军政府作了义务宣传。美国《民族评论杂志》登出了一幅漫画:卡斯特罗笑眯眯地坐在古巴地图上,文字说明是:“我通过《纽约时报》找到了工作”。

我把这些故事都写在了《菲德尔?卡斯特罗──二十世纪最后的革命家》一书中,那是十六年前的事了。今天回想起来,真是不知道此生会不会在某个时刻,和类似《西行漫记》的故事再一次劈面相逢,遭遇又一个戏剧性的历史真相。

文章来源:《动向》杂志2015年11月号