说来惭愧,我的朋友毛喻原,这句话浮现笔端的时候,我竟不知道我的朋友的情况,而我们认识已有多年了。白首如新。当我想到这件事时,有一种无由的无法说出的悲痛。我想到毛喻原的朋友们,又有多少人了解他呢?有多少人了解他的来路和去意,他的北京或四川身份,他的物质的存在和精神的可能的境界呢?退而求其次,有多少人了解他作为一个凡人的生活,一个要生活在中国的中国人的喜怒哀乐呢?刘小枫不了解吧,王康不了解吧,他的同学如今已是豪富的陈健也不了解吧?也许只有他最亲近的人,他的爱人,他的妻子和女儿,才有所了解。那么,我们这些人是些什么人呢,我们过的生活叫什么生活呢?天晓得。

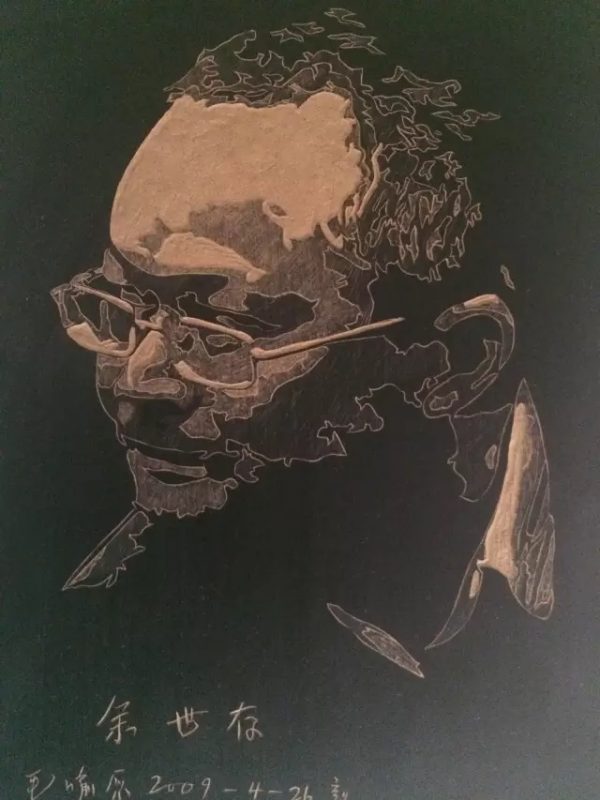

毛喻原木刻余世存

我的痛苦是无法言说的,甚至我愿意默默地长时间地守护着我的痛苦都不可能。我能感到安慰的是,生活于此地当世,在我遭受没顶之灾的时候,”我的朋友”这句话本身还是”有意味的形式”。这当然不比时髦者说”我爱过”一样洒脱,也比不上凯撒说”我来过,我看过 ,我征服”一样豪迈。我仅仅还剩有”有意味的形式”。生活实难,大道多歧 。这已让人知足了。在不知道随手抓来的一张什么废纸上,王康给我写下几句话,”这个时代本是缔结友谊的时代,洪水信息以那么直观的压力讲过,但人与人之间似乎日益成为孤岛(这一点上老毛是对的)。文明之所以有用,根本处应是防止人们走向孤独和绝望……然而你我之间不会被洪水冲散,即或长期天各一方”。是的,是的,尽管我们白首如新,可是我们也倾盖如故。

尽管我们天各一方,我们同居一城,我们为活着所苦,我们易受诱惑,我们犯下罪错,但无论如何,这世上还有”我的朋友”,他是世上某处总还存在的一位高人和圣者,他是全知的心灵和畏悯的眼睛,他有真理,他知道真理;那么在地上就还没有灭绝,将来迟早会传到我们这里来,像预期的那样在整个大地上获胜。

我是因为王康的关系才认识”老毛”的,朋友们都叫他”老毛”。我跟他认识时,他刚从四川到北京不久,受他老朋友老同学陈健之请来北京陈健的日益发展的公司来编公司内刊。后来有知情的朋友告诉我,陈健之请用老毛是义举善意。他的公司完全可以不要文人的,他是用一种特别的方式把老毛从四川解救出来,到首都北京这样一个文化和精神的首善之区,让处于漂泊状态的老毛安顿下来。

王康跟我介绍时,仅只是说老毛写有一本长达三四十万字的长篇散文,那时我想到的是意识流、是普鲁斯特。在王康寡言的介绍里,我得到的老毛的印象是一个有野心的文学青年的形象(我见过不少这类的文学爱好者,他们迷恋语言、西方现代主义的大师们,从观念和语言出发,企望在汉语里建立自己的现代性、大师性和不朽性)。不过,我仍有接识老毛的愿望。在那以前,我就对自己的眼力很自信了;而且我一直对人对事有一种好奇(好听一点是热情)。

但是,到我单独面对老毛时我去了他的公司,晚饭后到他的宿舍去”看一看、坐一坐”。公司给他和另两位职工合租了一套三居室的楼房我们的言路都已中断了。我看到他把十来平米的住处装饰得整洁、美观,我羡慕的是他刚到北京住处就比我挣扎了近十年的结果还要好,但我同样感慨他家不成家、业不成业。我们的话语进入不了语言的深层,仅只是寻常的几句聊天而已。这几乎是所有尴尬的漂泊者的命运,一般的流浪人对生命的运思、青春年少对世界的想象、学者们对问题和学术的留心都已与我们远离。因为思路没能长久地驻思于心,我们的言路就像荒山野岭间的羊肠小道,时隐时现,既不能一以贯之,也不能宽阔广大。如同庄子自豪的,余言河汉,漫无际涯。而我想到一句,就问老毛一句;老毛虽说要多坐多聊多摆一哈儿(四川人善谈,自称是摆龙门阵啊),却也无多少话说(据说老毛以前非常善谈,能跟投缘者谈三两天)。我自然呆不了多久,就匆匆退出,临走时带走了他自己打印的几本小册子。

这些小册子都是老式的打字机打印装订的,较之现在的电脑作业要粗糙一些,但看得出主人用心不少,有简单的钢笔画,唯其简单,粗朴,才有打眼扑面而来的雄浑之气,让人想见主人当时精力充沛和思维饱满得寻求表达的材料和形式,每一个字就是一个字,在字与字之间,在页与页之间,有无限敞开的空间,这字与思想的呈现就像被人捕捉到订上去的,就像这字与思想是天地的一部分在天地间遨游终于被人抓住钉上去了。在原初的意义上,在最高的意义上,体力劳动与脑力劳动正是如此紧密地合二为一的。

尽管时间的流洗使一些一流的作品显得经典,但并不是每一件较之现在的手段显得原始的作品都有这样的表现力,假如作品本身不具备足够的力量,再怎样原始的载体都无意义。作伪者把现在的思想放进古时的书页中是可以发现的;明清时代的刻版中,甚至宋版书中,也仍可以看出不入流文人的粗鄙的心态。

毛喻原先生的作品超越了这一切,我在总题为《永恒的孤岛》的几本小册子里(每一本小册子都是一个章节)读到了神秘的天启的声音,我意识到这确实是个”东西”,与我们时代浮泛的心态比,这”东西”是伟大而高贵的。尽管我意识到时代(当然首先包括我自己)已很难接受它、把握它、从头到尾地亲近它。我们的时代连散文的时代都已不是了,我们习惯了用技术的话语或非语言的话语来填充我们之间的空白,我们真正需要的是虚静休止、沉默寡言、经过拥吻抚触、从心的极深处人性的极远处涌现的话语,但当我们真的与之相对时,我们已经无力承受、无福消受了。

但是我确实在当时乃至现在都感受了《永恒的孤岛》的存在,尽管我始终没有踏足于那数十万言的词语的密林中,我无数次进入又匆匆离开。在人世的喧闹中,自那时起我就知道了,这大地上有一处巨大的存在,它把汉语提升成为在的语言。作为同行和同志,我甚至有点羡慕毛喻原。刘小枫评价《永恒的孤岛》是”汉语中的散文体事件”,王康以为”绝对是一件很重要的事”。他们都意识到如洹河沙数的汉语作品中《永恒的孤岛》的重要性。数十万的散文,每一个字都经过心的注视,这是怎样的劳动。它当然不是生活在今天”后现代”的氛围里闲适地”口吐真言”或”着意编码”就能获得的。虽然汉语在十数亿的人当中找到了这一个人,但这一个人之成为这一个,也一定付出了不小的代价吧。我始终想像而没有当面讨教老毛写作时的情况,我想那一定是极艰苦的劳动。因为从世俗的角度看,思想、写作都是生命的暗流,是生命的谋杀者。所有从事汉语言工作的人都算是汉语寻找的起点对象,但结果并不如人意,也许就是因为他们多不能受苦,多沉溺于世俗生活。

毛喻原的生活也是丰富的,很多时候他更是我们社会的”良民”:正统的工人子弟,优秀的中学生,上山下乡的模范知青,团支部书记,民兵连长,而且很早就因为表现好被选为公社中学的教师。在中国恢复高考制度后,他去参加考试后被录取,并被意外分配到园艺系的制茶专业。毕业分配时他也得到了一个令人羡慕的职业,他成为省司法厅的一名干部。生活对于毛喻原可说是一帆风顺的。

但是毛喻原似乎注定是被命运选中的人。生活常常有意料不到的赏赐,在一切幸运和顺畅的境遇深处,往往会有与之不和谐的奇异的心灵要求生命遵循自己的法则。上大学前,在”知识越多越反动””知识越多越愚蠢”的年代,他已经开始读起了黑格尔、康德和费尔巴哈,跟精神巨人们的交往使得柔弱的心灵比强大的现实世界更有力,心灵能够怀疑、审判现实而不依附现实的逻辑。知青时代,他跟众人眼里最落魄最低贱的右派知识分子成为朋友,而跟当权者形同路人。这种异端甚至影响到了他的入学深造。幸而时代在变。考试制度终于取代了选拨制度。毛喻原进了大学,虽然被可笑地蛮横地分配到园艺系去学习制茶,但他花在哲学、文学上的时间精力远远超过他的专业。

到他毕业,成为了国家干部,在某劳改农场作管理人员。日子似乎是相当舒适写意了。但是经过时间培育的心灵与强大到足够抛弃现实的呵护或制约了。他自动离职,放弃名誉、地位 、利益,不为名誉、权力、金钱,开始寻找自己的生活,为此不惜漂泊、自我放逐,这恐怕在当时的中国是罕有的。他也不得不编书、校稿、开小书店以谋生糊口,但更多的时间是用来体验、阅读和思考了。

岁月和生活真正成了传奇。据说,他有一段时间把电话线都给拨了,以此断绝跟朋友们的来往,孤独地守护自己的世界。正是在这样的状态里,世界向毛喻原展开了自己的秩序、精神和道理,他有了真理,他知道了真理。他写了下来。或者通过散文,或者通过论说,语言是华美的、内容是高贵的,而这都打上了独特的毛喻原的风格烙印。每一句话自成世界,完全可以独立成诵、欣赏、领悟。除《永恒的孤岛》外,还有《启示书》、《语言书》、《爱情书》、《唯一者书》、《论汉语的险境》等等。《永恒的孤岛》写了十年之久。而有的作品如《唯一者书》,洋洋洒洒两三万字,竟是一个通宵写就的。他在老式的打字机上敲打出思想和情感的身体,然后把它们精心设计、装钉成册,送给朋友们看。

我从老毛那里拿走的几本小册了,不仅有几章《永恒的孤岛》(每一章都是一独立的小册子),还有《论汉语的险境》和《唯一者书》。时代给予我的阅读心态使我更容易接受后两本论说作品。正是在后两本书中,我意识到老毛思想的可能的轮廓。对于《永恒的孤岛》,我只能猜测它的内容,当然已跟王康介绍时的印象大不一样了。就像习惯所作的,我开始向周围的人介绍老毛的存在。我讲老毛的传奇,讲他与世隔绝的思考和写作状态。我说《永恒的孤岛》是一本中国人的生命哲学作品,是一个接触了帕斯卡尔、克尔恺戈尔的心灵的神性显示。他的一些理论思考如对汉语、对人之本体等的思考极富创见,在汉语思想界是空前的。但是,除了北京的名报人杨浪读完小册子并把《论汉语的险境》全部复印外,其他的人都当作故事姑且听之。

我们也想办法希望有人能出版《永恒的孤岛》,我和老毛谈起的时候以为即使社会商业化了,但大学生该是能够接受这精神的财富的。我们折腾了很长一段时间没有结果,我的热情再一次不了了之。最后是老毛自费出版了,印1000本,只有少数的朋友知道。

但老毛是有影响的,他影响了他周围的人,他成为他周围人心目中的精神的象征,并由此波及遥远地方有同样追求的心灵。在他写作的时间和地点,八九十年代之交的中国四川,精神还有它存身的形式,人们还没有完全被资本和技术支配从而放纵现世的欲望。老毛的故事和生活状态在他周围广为人知,许多人把他当作世间还存在的信念和纯粹的象征甚至唯一的证据。他陆陆续续写作的《永恒的孤岛》共九章,各章写作的时间间隔很长,写完的章节就已经以单行打印本的方式在朋友的小圈子里流传了,人们谈论它们、手抄它们、推荐它们。据说至今在四川乐山和重庆等地,提起老毛和他的《永恒的孤岛》,还有人像讲述朋友的事迹一样讲起它们。在更多的时候,《永恒的孤岛》以美文的形式为人们接受,人们更愿意随意翻开一段诵读以获得美的享受。它的配乐语段曾在相当一段时间内飘荡在南来北往的列车上;它的片断曾出现在姑娘小伙子的情书中;它也曾让学生彻夜抄录而耽误了第二天的考试……

但所有这些光荣都在岁月的浸蚀下失色了。老毛自己也到了北京,他是依然在自己的生活里吗,他是到北京来寻找自己的队伍吗?

毛喻原是有野心的,在他神灵附身的时候,他眼里的世界有十大主题,他用汉语像诵经一样诵念过它们,这起意为汉语圣经的十大主题在他那里是:启示书、语言书、唯一者书、爱情书、忏悔书、意识书、现实书、幸福书、痛苦书、希望书。但他的写作只写出前四本,他就到北京来了,他到现在还没有完成他的汉语圣经的写作。

毛喻原到了北京并没有进入汉语写作的队伍,他是在文化界、读书界、学术界的边缘。只有他所在的公司里,他才是一个小小的中心。他编辑公司的刊物,可以按照自己的意图劳动。然而这远离当代汉语写作和大众传媒的生活仍是寂寞的,从某种意义上,是更为寂寞。他基本上是沉默的,无多少话说。而在北京,世俗的诱惑更多更精彩,从零开始的生活更艰难更 惨酷。寄食于人的毛喻原虽然栖身的环境要好一些,但他已经有所变化了。他学会了开车、学会了不少世俗的娱乐,他彻夜跟人一起打麻将。他一度跟人合伙做生意,企望改变自己的 生活处境。

据说,有一年春节,毛喻原回四川跟他的妻子女儿团聚,当他从豪华的轿车里迈腿探身而出,人们发现西装革履的人竟是他们熟悉的毛喻原时,怎么也接受不了这一现实,用俗话说是”跌破了眼镜”,用文学的语言,他们心中的偶像破灭了。

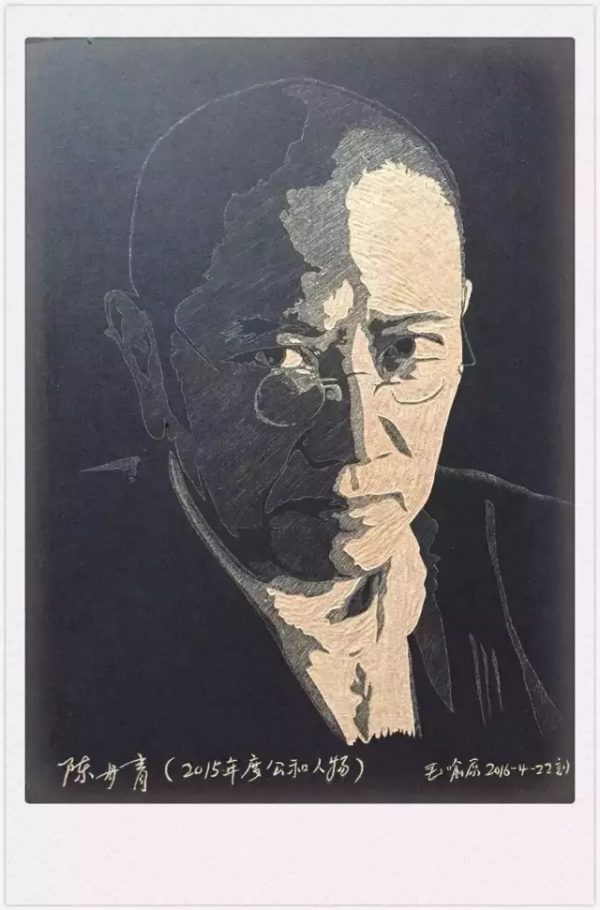

毛喻原木刻陈丹青

人们接受不了毛喻原的变化,人们甚至觉得这是社会和人的悲剧。人们以此重新打量毛喻原曾有的精神的自足和可能的高度。有人在我面前唉声叹气,”完了,老毛完了,市俗社会又毁了一个人。””人真的不能免俗啊”。我在一篇文章中提到毛喻原后,也有人表示了不满,以为我对毛喻原评价得太高了。当然,相反的意见也有,人们质问,难道毛喻原没有过富裕生活的权利吗?难道毛喻原的精神只能寄形于穷窘的生活状态中吗?

我想起了鲁迅笔下的狂人。狂人是被治愈了的,他在疯狂状态里痛斥中国的历史不过是吃人的历史,他恐惧自己吃了妹子的肉,但他病好后也去当官赴吃人的筵宴去了。许多人都惊惧鲁迅的深刻,都由此感觉到中国社会悲剧的重量。毛喻原与鲁迅的狂人是一类的吗?我也经常地想起毛喻原的疯狂时期,那是怎样值得遥想的生命体验啊。在那样的时刻,人只是他自己,天地间只有一个人,一个唯一者,一个与极遥远的而又大全的生命的对话者。

我们缺乏与毛喻原相处的经验。生活中如此,我们记忆中的尼采、梵高、顾准、徐文长们是永远不会与我们相处的,他们在我们难以接近的疯狂状态里毁灭了,我们能把握的只是如今已不会灼痛我们的他们思想中的吉光片羽;卡夫卡、帕斯卡尔们在当时也只是以温和的一面示人,命运没有让其精神逼迫世人,而我们身边就有活生生的老毛,是从山上回到人间的尼采,是也要谋生度日的徐文长,我们怎样面对呢?他是精神的,我们不知道他是一个什么样的人,所有现世的字眼,商人、文人、编辑、混混儿、学者、思想家……用在他那里都不合适。我们仅仅知道他是一个人。他是一个失去现世身份的人,但他是一个了不起的人。

毛喻原木刻张思之

在汉语中,我们也缺少理解毛喻原的方式。我曾经提醒老毛注意我们自己的文化资源和生活习俗,我也注意到老毛的贵族气质使得他的作品缺乏一种亲切。神性压抑了人性,精神阉割了身体(这也使得老毛缺乏与世界相处的经验,他在世界声名狼藉的地方、在吃花酒的饭桌上总是显得无所适从)。但我发现这对老毛毫无意义,他已经由域外经典构筑起一个汉语言的世界。无论汉语秩序是否乐意,他已经闯入了,正像圣经、佛经等闯入了汉语的世界一样。从而,汉语的表情达意就得到了丰富,哪怕是极轻微的丰富。但老毛又绝非外人,他的汉语所命名、描述的世界无不揭示了中国社会的实质,尽管只是在本体论的意义上进行了解说。

无论知情的朋友如何感慨毛喻原可能的成就和目下的粗陋,毛喻原已是一个自足的精神个体。他到北京来写的数十篇短文,丝毫没有失去他通灵时的精神。这让人有足够的信心期待他写完他构想的汉语圣经。而现存的作品,已足以让人确信,这是汉语近百年来被作为工具的情形下最成功的一次反叛。刘小枫分析说,《永恒的孤岛》是个体精神历程性的,从孤独个体之我的沉吟到我向”神圣的你”祈祷。开始是在”寂屋沉思”,以后经过”忏悔””认定圣忧”,到”颂唱””回忆””希冀”,走完了自己的精神朝圣之旅。在其中,”我”与许多西方的精神巨人进行对话,履行了纯属个体的跨越民族文化时空的精神感觉交流。被放在价值等级之首的不是任何别的什么东西,而是个体性的在世精神的失落和被弃置。毛喻原自己则认为,在纯粹的精神领域,我们中国人开拓甚少,投入甚少,明显地,存在着一种严重的匮乏。知性缺乏引导性的力量,情感缺乏归属性的指向。概言之,凡属于灵性世界的一切都缺乏。毛喻原说,陈旧的生活需要一种崭新的说法,固定的秩序需要一种粉碎性的消解,已经背反了的生活需要再来一次背反。正是在毛喻原那里,精神真正成为精神的事。精神或说生命的语言指称的无非是个人之我和世界之你,但这个我与你常常让我们忘记了。甚至当我们偶尔记起来时,我们才发现这最简单的世界对于我们无异于一场艰难的斗争,为此我们宁愿让现实中的虚无名利分割掉自己,而这些与我们远离的生命本质在毛喻原的世界里都有了构想并有初步的表达。

正因为如此,我对”我的朋友”毛喻原心存敬意。他代替了我们去探索生命的诸种可能,并为此付出了生活正常的、精神健全的人难以想象的代价。他是拯救者、提升者和审判者,如王康所说,他是”被关注者,被憧憬者和被抵达者”,是在我们中间的一位以”潜隐和埋名的方式来存在的不在之在的大师”。

毛喻原是唯一者。用他自己的话说是,总有一天,你会发现:天地间最伟大的事业,莫过于去做一个人,因为”一般者”还不是人,因为人还不是一个人,人是唯一者,而唯一者实际上就是那个被全称的极远之你所完全映照的我。

*余世存,诗人、学者,毕业于北京大学中文系。湖北随州人,现居北京。做过中学教师、报社编辑、公务员、志愿者等。曾任《战略与管理》执行主编,《科学时报》助理总编辑。主持过十年之久的“当代汉语贡献奖”。已出版的主要作品:《非常道:1840-1999年的中国话语》《老子传》《人间世:我们时代的精神状况》《家世》《大时间:重新发现易经》《东方圣典》(合编)《立人三部曲》《一个人的世界史:话语如何改变我们的精神世界》等。微信公众号:yuge005

余世存工作室 2016-10-26